九年级现代诗歌大单元教学写作手法学习策略

作者: 张琦

摘 要:现代诗主题涵盖社会变迁、人际关系、文化认同、哲学思考等多方面内容,反映个体化的情感和感受,并通过创造性地汲取传统文化的元素,呈现现实的多样性和丰富性,对人、生命和精神等作出深刻的反思与表达。以大单元教学和任务群教学为实施路径,借助课例“立足手法,体会诗歌情感”,分析任务群策略的核心理念,结合现代诗歌的审美特点,提出由易到难、由法到情、由读到写的诗歌教学策略,以帮助学生更好地欣赏和理解现代诗歌。

关键词:初中语文;现代诗歌;大单元教学;学习任务群

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2024)17-0004-03

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,语文课程内容主要以学习任务群的形式组织与呈现。“文学阅读与创意表达”任务群,旨在引导学生在语文实践活动中,通过整体感知、联想想象,感受文学语言和形象的独特魅力,获得个性化的审美体验,提高审美品位。现当代诗歌作为优秀文学类文本,有助于帮助学生感受意象、品味语言、体验情感,进而提高文学欣赏能力,积累文学阅读经验。因此,在“文学阅读与创意表达”任务群视域下对现当代诗歌进行有效的教学探索,对于进一步深化课程改革,改善传统语文教学的弊端,落实语文学科核心素养,具有极其重要的作用。

现代诗主题涵盖了社会变迁、人际关系、文化认同、哲学思考等多方面内容,强调个性化表达,反映个体化的情感和感受,创造性地汲取传统文化的元素,运用传统的表达方式和修辞手法,呈现现实的多样性和丰富性,展现时代变迁的历史进程,对人、生命和精神等作出深入的反思与表达。基于现代诗丰富的内涵,多元的表现手法,本文将九年级上下册的两个诗歌单元重新整合,以大单元教学和任务群教学为实施路径,借助课例“立足手法,体会诗歌情感”,通过分析任务群策略的核心理念,结合现代诗歌的审美特点,提出一系列针对性的教学策略,以帮助学生更好地欣赏和理解现代诗歌。

现代诗歌的教学与其他文学体裁的教学有所不同,教师要引导学生结合创作背景,通过朗读诗歌、咀嚼文字、分析手法等方式,挖掘诗歌蕴含的丰富情感。“立足手法,体会诗歌情感”这一课例就是基于现代诗歌的文体特点和任务群策略方法的核心理念,应用了一系列环环相扣又有针对性的教学策略,下文笔者将结合这一课例,从诗歌艺术手法鉴赏的角度进行简要解析。

一、由易到难,了解诗歌的写作手法

古代诗歌典型的表情达意方式是物象——意象——意境,可以说学生从小学到初中大都是按照这样的顺序来学习的,他们比较熟悉诗歌写了什么内容,营造了怎样的意境。可是这样具体的内容和抽象的意境是怎样被表现出来的?用了哪些手法?这些手法对于表现上述内容和意境以及整首诗的感情主旨有什么作用?这些方面又是学生不好把握的,是他们学习的难点。

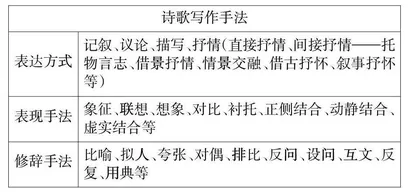

上课前教师布置前置任务,要求学生独立阅读《沁园春·雪》《周总理,你在哪里》《我爱这土地》《海燕》这四首诗歌,反复诵读、感受诗歌韵律。在导入环节教师提出问题:诗歌的感情可以通过意象意境来表达,那么除了这两方面,还有没有其他的方式能够体会作者情感呢?为便于学生理解,课堂上教师举出大家耳熟能详的“金樽清酒斗十千,玉盘珍馐直万钱。”“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”“一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。”中“酒”这一意象,让学生理解豪情、悲愁、苦闷和郁郁不得志的情感。教师又举出“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。”“明月几时有,把酒问青天。”“晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。” 中“月”这一意象是思乡、念亲的标志,多传达离愁别恨、寂寞思归之情,从而得出诗歌抒发的情感还可以从表达方式、表现手法、修辞手法等方面体会出来,如下表:

此外,教师还可以引导学生思考现代文有哪些写作手法,从而将熟悉的场景带到现代诗的学习情境中。这种由浅入深,由易到难,由熟悉到陌生的循序渐进式的教学安排降低了学生接受新知识的难度。

二、由法到情,探究诗歌写作手法

古代诗歌也好,现代文也罢,大都是以篇为单位进行学习的。单篇固然有它的价值,但如果能开辟一条新路,通过群文阅读和学习任务群进行教学,将是新课标背景下一个非常好的尝试,这就需要做课教师综合考虑群文之间的联系,发现相同和不同之处,设计精准的问题以达到预期的效果。

为了实现这一教学目标,教师按照写作手法来分类(修辞手法类、表达方式类、表现手法类),分别设计了研读篇目《沁园春·雪》《周总理,你在哪里》《海燕》《我爱这土地》四篇诗文,要求学生探究其写作手法,并深刻体会作者的思想感情。

如《沁园春·雪》中“千里冰封 ,万里雪飘”采用动静结合、夸张、互文的手法总体展现了北国雪景风光;“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”采用了比喻、拟人、夸张、化静为动的手法,表面是在写山川、平原,实则暗写以毛泽东为代表的中国共产党人那种敢于拼搏、人定胜天的思想,更体现了一种革命英雄主义的精神,展示了共产党领导的革命队伍坚定的信念和必胜的信心;“数风流人物,还看今朝”采用了直抒胸臆的手法,表现了诗人博大的胸怀,雄伟的气魄,抒发了诗人作为革命家的远大抱负,表达了对祖国山河的赞美。这首词的创作背景是毛泽东带领红军东渡黄河赴重庆谈判之际,此时,毛泽东胸怀雄心壮志,所写诗词豪放有力,这种创作风格是与诗人当时心境相契合的。

同样大量使用修辞的还有《周总理,你在哪里》,“周总理,我们的好总理,你在哪里啊,你在哪里?你可知道,我们想念你,——你的人民想念你!”用呼告的方式直抒胸臆,并运用反复的手法,强烈抒发了人民对周总理的无限爱戴和怀念之情。 “我们对着高山喊:山谷回音……我们对着大地喊:大地轰鸣……我们对着森林喊:松涛阵阵……我们对着大海喊:海浪阵阵……”运用了拟人和排比的手法, 让高山、大地、森林、大海都成了有生命、有感情的事物,成了周总理为人民辛劳一生的见证者,此处满怀作者对周总理的钦敬和爱戴,赞美周总理为人民鞠躬尽瘁、死而后已的伟大品格。

《海燕》《我爱这土地》都运用了象征手法:海燕象征着英勇善战、大智大勇的无产阶级革命先驱者;海鸥、海鸭、企鹅象征着害怕革命会破坏他们的安乐窝的形形色色的假革命和不革命者;乌云、闪电、雷声、狂风象征着反革命的黑暗势力;大海象征着广大人民群众的巨大力量。“这被暴风雨所打击着的土地”,象征着正在遭受日寇欺凌的祖国;“这永远汹涌着我们的悲愤的河流”,象征着长期郁结在人民心中的悲愤;“这无休止地吹刮着的激怒的风”,象征着人民心中对侵略者暴行的愤怒;“那来自林间的无比温柔的黎明”,象征着人民为之奋斗献身的独立自由的曙光。此外,《海燕》还运用了对比和烘托的手法:通过海鸥、海鸭、企鹅与海燕进行对比,突出海燕英勇坚强、乐观自信的形象。写乌云、闪电、雷声、狂风,点明海燕所处的险恶环境,烘托海燕的战斗雄姿,突出海燕的高贵形象。《我爱这土地》中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”直抒胸臆,抒发了诗人深沉而真挚的爱国之情。

做诗有法,但无定法,通过任务群的学习,学生跳出单篇教学的局限,整合资源;通过挖掘不同手法带来的效果,学生明确了虽然不同诗歌所使用的表达方式不同,但它们都是为抒发作者的情感服务的。

三、由读到写,情境运用写作手法

教师通过“情境+任务”的方式,在让学生明白诗歌通过修辞手法、表达方式、表现手法来展现作者情感后,还需在课堂上要求学生用反复的修辞手法来仿写一段诗歌,表达自己的感情。通过设置学习任务,让学生在鉴赏写作中逐步学会如何用诗句来表情达意。在仿写任务完成后,教师又邀请学生以自荐的方式朗诵自己的作品,并让学生相互品读,以形成相互激励的课堂氛围。教师布置的课后作业阅读是艾青诗选中的《黎明的通知》节选,要求学生分析这首诗的象征手法及表达的情感。

现代诗歌教学可以提升学生的审美与鉴赏能力。教师以驱动任务为核心,以阅读为基础,以探究为内核,运用细读、厚读、比读等方法进行教学,在听读、仿读、赛读中激发浓厚兴趣,在广泛的阅读中提升语文素养。如此,用诗情召唤诗心,用活动诱发诗情,诗歌教学就能成为师生共同创造“诗美”的艺术思维活动。

参考文献:

[1]王 宁,巢宗祺.普通高中语文课程标准(2017 年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[2]朱光潜.论诗[M].长沙:岳麓书社,2009,12.