培养学生提问能力实现高阶思维落地

作者: 闫靖华

摘 要:在高中语文复杂的学习情境中,让学生在课堂中启动高阶思维,可促进真正意义上的深度学习的发生。高中《语文》必修下册第六单元小说阅读鉴赏教学,是以学生问题探究为主题的课堂教学实践。学生的提问,由第一阶段的素读后自主提出疑问,到第二阶段通过模仿教师的提问示例而提出问题,到第三阶段学生可以自主提出具有深度学习特质的抽象问题,正是求解小说阅读普适性的方法和规律,是解读小说的钥匙。学生在提问过程中,思考的维度由浅而深、由单一到广泛,实现思维的升级,最终真正解决问题,实现高阶思维在课堂中的落地。

关键词:高中语文;小说阅读;高阶思维;深度学习;问题探究

中图分类号:G633.33 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2023)20/23-0035-06

复杂情境是学科核心素养的“场域”,高阶思维则是学科核心素养在这个场域的“机制”和“结晶”。孕育于复杂情境、显著的整体性和发展性、“学会学习与终身学习”是高阶思维的特征。高中语文学习过程、内容、方式的不断更新与变化,使得语文学习的情境更加丰富和复杂。在复杂的学习情境中,要达成核心素养目标,需要学生产生越来越多的深度思考,并且是能够自觉地产生越来越多的深度思考。

爱因斯坦认为:提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题、新的可能性,从新的角度去看旧的问题,都需要有创造性的想象力,这标志着科学的真正进步。所以教师应使学生跳脱常规性思考,鼓励学生敢质疑、善质疑、多质疑,通过质疑的方式增加学生对文章更加深刻的阅读和理解,培养学生的批判性思维,激励学生主动去建构知识,做出决策,解决问题。

思维的形成源泉来自于问题。在对高中学生高阶思维的培养过程中,问题探究教学是一种极为有效的教学手段。学生通过提出有效问题、深入分析问题、全面体验问题、真正解决问题,可掌握相关学习方法,促使自身具备相应的元认知能力和元学习能力。提出问题的过程,就是学生深度思考的过程,是培养学生高阶思维的过程。

下面以高中《语文》必修下册小说阅读鉴赏单元为例,展开学生问题探究的课堂教学实践。

高中语文必修下册第六单元是小说的阅读与鉴赏单元,单元主题是“观察与批判”,侧重考查整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容。教学目标设定为:1.领会作家对社会现实和人生世相的深刻洞察,拓展视野,体会作者对旧世界、丑恶事物的批判意识;学会观察社会生活,思考人生问题,增强对社会的认识,提升审美情趣和审美品味。2.了解欣赏小说的基本方法,在人物与社会环境共生、互动的关系中认识人物性格的形成和发展,关注作品的社会批判性。3.了解小说如何运用多种艺术手法实现创作意图,品味小说在形象、情节、语言等方面的独特魅力,欣赏小说不同的风格类型。

一、学生自读自学,提出问题,小组合作,筛选提炼有价值的问题

设计意图:重视学生的“素读“产生的真实疑问,重视学生的个性化解读,教师以真实学情为起点研判学情,设计后续针对性的引导点拨,解决疑难,深化理解。

(一)学生提出的问题一

概括分析祥林嫂人物形象、概括分析林冲人物特点、概括分析别里科夫人物形象。

教师对问题的分析:

学生提出的三个主要人物形象,都极具典型性,而同单元中《促织》中的成名形象、《变形记》中的格里高尔形象并未入选,由此可知,学生能紧抓小说文体的关键钥匙——人物形象,能理解典型性的含义,学生通过直觉思维或比较思维,能筛选提炼出具有典型性的人物形象。

(二)学生提出的问题二

概括各篇小说社会环境的特点,分析社会环境对人物命运的影响。

教师对问题的分析:

学生提出了极具价值的单元核心问题——社会环境,表现出了对小说四要素概念的熟知,此外单元学习任务也给了学生明显的提示。值得肯定的同时,教师通过追问发现了学生思维的不足之处:学生对社会环境的概念认识比较模糊,未能与自然环境做明确区分,未能举出已学小说中典型社会环境的例证,学生对于解决此问题缺乏思路,也未能把社会环境与小说的批判性主题联系起来。

(三)学生提出的问题三

探究造成主人公祥林嫂、林冲、别里科夫悲剧命运的原因。

教师对问题的分析:

典型人物的命运往往代表的是典型社会生活的本质,命运问题指向了小说主题、作家写作意图的揭示,是极具价值的问题。学生对此问题做出了简单解答,例如“杀死祥林嫂的是封建礼教”“林冲上梁山的原因是官逼民反”。但是通过教师追问可知,学生“封建礼教”和“官逼民反”的答案是外来的、程式化的标签答案,而非学生通过文本分析和独立思考得出的结论。

(四)学生提出的问题四

概括各篇小说主题。

教师对问题的分析:

主题是小说的灵魂,是作品价值意义之所在。学生表现出了对小说体裁特点和小说主题的答题模版的熟知,能够答出“小说通过……情节,刻画了……形象,表现了/揭露了/颂扬了/批判了/……社会现象/人生哲理/思想观念。”但此问题,学生未能较完全地正确表达。因为本单元小说的主旨深刻丰富,多元且含蓄,需在深入分析和综合归纳的基础上才能明确解读。

在此基础上,教师追问:本单元故事是悲剧还是喜剧?造成人物悲剧的共同原因是什么?小说的主题是否是唯一的?学生明确:①祥林嫂、林冲、别里科夫、格里高尔都是悲剧人物,《促织》虽然是传统的大团圆结局,成名之子幻化为虫的命运却透露出了非现实的荒谬,是对现实社会的反讽。②造成人物悲剧的原因有许多,五篇小说中共同的指向性是不合理的社会法则,作者对此持揭露、批判态度,对当时社会的强烈批判是其共同的主题。③因为每篇小说内容都意蕴丰富,小说作者身处不同的时代,关注不同的社会问题,都充满独特的个性,所以五篇小说的主题不具有唯一性,可继续进行多角度的主题探究。

(五)学生提出的问题五

当祥林嫂再回到鲁镇,鲁迅在此单独一行,写了一句话:大家仍然叫她祥林嫂。这句话似乎大有深意,其中透露出什么信息?

教师对问题的分析:

这是一个令人惊喜的问题,是在教师预设问题之外的生成性问题。与以上宏观角度提出的诸多问题不同,这是一个微观细节问题,是学生细读文本而产生的,依据直觉思维而提出的问题,是一个有讨论价值的问题。

教师要求学生针对此问题展开讨论。在思维的碰撞中学生得到至少两个观点。观点A:鲁镇人对祥林嫂的称呼,体现出鲁镇人的封建贞洁观念,认为“烈女不事二夫”,只有第一任丈夫算数,否认她再嫁的正当性。观点B:鲁镇人对祥林嫂并非有意如此称呼,而是出自毫不关心的凉薄。鲁镇人完全不在意“祥林嫂”本人的看法和感受,理应叫她“老六嫂”,然而却遵从惯性,守旧如常。祥林嫂作为被侮辱被损害的个体,对“祥林嫂”这个旧名字并没有感到不合理,并没有一声不满和申辩,可见其软弱顺从、麻木可悲。在此,作者怒其不争的意味明显。

此问题有效地激发了学生的探究兴趣,在讨论过程中,学生锻炼了通过思辨和反思做出合理判断和评价的能力(批判性思维),为没有确定答案的问题提出解决方案的能力(问题解决),形成一个具有原创性的想法或产品的能力(创造性思维)。

(六)学生提出的问题六

华连卡为什么会喜欢别里科夫?如果华连卡和别里科夫真的结了婚,会是什么结果呢?

教师对问题的分析:

这是一个有关小说情节和人物形象的问题,学生质疑情节的合理性,可见其充分理解了别里科夫和华连卡两人性格的强烈反差。好的问题真正激发了学生的兴趣和想象力。

对此教师给予学生足够的空间,发挥想象,自由发言。一个观点是此情节设置明显不合理,别里科夫胆小保守,华连卡热情奔放,两个人个性完全不同,华连卡不可能喜欢上别里科夫。另一个观点是由于华连卡天真无知的个性,也“由于校长太太的尽力撮合”,她才会“昏了头”喜欢别里科夫,此情节设置是合理的。如果华连卡和别里科夫真的结了婚,会是什么结果呢?学习小组选择用即兴表演的形式回答。一个观点是华连卡受不了别里科夫的谨小慎微和迂腐保守,和他大吵大闹,最终结局是小舅子柯瓦连科暴揍别里科夫,别里科夫因婚姻失败而恐惧自杀。一个观点是华连卡的活力满满、鲜活可爱影响了别里科夫,别里科夫脱掉了身上的套子,原来的口头禅“这固然很好,可是千万别闹出什么乱子”变成了和柯瓦连科一样的口头禅“这可不干别人的事”,最终结局是华连卡和别里科夫在阳光下一起骑自行车。学生热情的假设性答案,是联系自身人生经验的合理推想,尤其第二个观点,把原来的禁锢压抑的气氛改变成温暖而倔强的美好结局,可见学生愿意相信美好人性的力量,令人感动,令人惊喜。学生进行推理、假设、判断和决策,反思评价,创新并解决问题,此过程充分体现了学习的深度和思维的进阶。

二、教师通过布置学习任务,驱动学生提出新的问题

设计意图:针对学生只知大概、思维僵化、结论程式化的学情,教师以培养学生语言感悟能力、细节分析能力和联系现实的共情能力为目标设计学习任务,引导学生通过细读文本,循序渐进地,螺旋式、挖掘式地推进高阶思维的发展。

(一)教师提出问题

1.找出小说中“细节描写”,体会细节描写的作用。祥林嫂的变化体现在哪里?找到并赏析祥林嫂被精神摧毁的情节段落。

2.创设情境换位思考。假设你是祥林嫂,捐了门槛后,在祭祖时你坦然地去拿酒杯和筷子,这时四婶慌忙大声地对你说:“你放着罢,祥林嫂!”你会有怎样的感受?联系上下文,以第一人称写一段内心独白。

(二)学生解决问题,围绕“细节”和“换位思考”的关键词,提出新的问题

祥林嫂能否实现自我救赎?如果我是祥林嫂,我将怎样寻找出路,改变命运?如果我是鲁镇人(鲁四老爷、鲁四婶、柳妈),我将怎样做来改变祥林嫂的命运?

每个人都有一个“朋友圈”,身为圈里人,我的周边人对我的价值观、思想心理、言谈举止会产生哪些深入而内在的影响呢?

从文中找到有价值的细节描写(例如“风雪渐紧”“火种浸灭”“拨石靠门” ),由细节描写看林冲性格特点,由细节描写看情节发展的铺垫作用。如果我是林冲,我将怎样觉悟并改写命运?

假设我是别里科夫,被科瓦连科推下楼梯后,听到华连卡的“哈哈哈哈”大笑,会有怎样的感受?联系上下文,以第一人称写一段内心独白。

我们的时代、我们的社会、我们的身边有没有辖制别人的“别里科夫”?请举例说明。别里科夫是典型套中人,那么不反抗的祥林嫂、忍耐的林冲是否也是一种“套中人”呢?

《促织》中斗虫一段描写极其精彩,试分析其描写手法。

品味文中精彩的细节描写(例如挂在墙上的格里高尔服兵役时的照片、协理逃出格里高尔家的一连串动作描写),如果我是格里高尔,我将如何谋生?“甲壳虫”是否可以如“促织”一样,创造“虫胜于人”的奇迹?

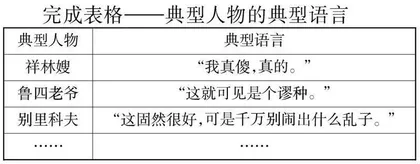

完成表格——典型人物的典型语言

(三)教师对问题的分析

由学生提出的诸多新问题可知,学生对文本进行了沉浸式的细读,真正地从“语言建构”“审美鉴赏”中展现出了“思维的发展与提升”,实现了语文核心素养的综合提升。

让学生“用自己的头脑去发现、在情境中体验体悟、在欣赏活动中‘泡’开诗人凝练的东西。”这个方法在小说阅读中同样适用。

通过小说语言和细节描写的鉴赏,学生丰富了对文学形象的感受,加深了对情节设定艺术效果的理解,使得在此感性基础上更深层次的理性思考得以发生。

通过情境化的“换位思考”,学生找到了人物与自身之间的生命契合点、连接点,构建了精神通道,真正地拉近了学生与人物的距离,启动了文本与现实生活、个人与社会的深度思考。“假设我是他(她)”的问题可见学生独立的个性和合理又大胆的想象力;我的“朋友圈”的问题尤其体现了学生思维的延展性;由“甲壳虫的局促绝望处境”自然联想到“促织的皆大欢喜结局”,由祥林嫂的典型形象想到了其他典型形象的典型语言,体现出学生能够自觉地进行联想、比较、分析和评价。这些开放性的问题的提出及学生结合题目与自身经历给出尽可能多的解决方案,都展现出了学生运用高阶思维的灵活性、独创性和敏捷性。