依托史料 聚焦提升历史解释素养

作者: 蔡杰 张保华 王有平 刘春霞 孙玲

摘 要:《义务教育历史课程标准(2022年版)》中提到:历史课程围绕核心素养,体现课程性质,反映课程理念,确立课程目标。历史解释是历史学科五大核心素养之一,是指以史料为依据,客观地认识和评判历史的态度和方法。在义务教育阶段,要求学生初步学会有理有据地表达自己对历史的看法。对此,依托史料,聚焦提升历史解释素养将是初中历史教学和考试的重中之重。

关键词:2022年河北省中考历史试题;核心素养;历史解释素养;历史教学

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2023)11-0019-06

《义务教育历史课程标准(2022年版)》的课程理念提到:历史课程是落实立德树人根本任务的重要课程,注重培养学生核心素养。历史课程要培养的核心素养,主要包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面。核心素养是学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和能力,是课程育人价值的集中体现。通过核心素养的培育,能落实立德树人根本任务。2022年河北省中考历史试题将《义务教育历史课程标准(2011年版)》与《义务教育历史课程标准(2022年版)》有机地融合在一起,很好地体现了对历史核心素养尤其是历史解释素养的考查。

一、2022年河北省历史中考题凸显对“历史解释素养”的考查

历史解释是指以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法。历史解释是以时空观念为前提,以史料理解为基础,有意识地对过去提出理性而系统的具有因果关系的叙述。人们通过多种不同的方式描述和解释过去,对历史的解释是多样的。所有的历史叙述在本质上都是对过去的解释。历史解释体现的是历史学中的阐释学属性,是在形成历史理解和认识的基础上叙述历史的能力,是检验学生的历史观和历史知识、能力、方法等方面发展水平的主要指标,是历史科学核心素养的综合体现。因此,2022年河北省中考历史试题聚焦了对历史解释素养的考查,彰显了试题的主要特征。

(一)对历史解释的考查立足课程内容要求

2019年11月20日教育部发布的《关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》中指出 “取消初中学业水平考试大纲,严格依据义务教育课程标准命题,不得超标命题”。此后,河北省中考历史试题依照课标要求命制。

2022年河北省历史中考试题的选择题分别考查了鸦片战争的影响、辛亥革命的影响、五四运动的影响、全民族抗战、社会主义建设的探索历程、中美关系的改善历程、麦哲伦环球航行的时间、俄国十月革命的影响、第一次世界大战爆发的原因、日本的崛起、联合国的作用。这十一个考点分布均衡,都是重要的历史事件即主干知识、历史发展的基本线索,完全符合《义务教育历史课程标准(2011年版)》中课程内容的要求。

26题更是直接以《义务教育历史课程标准(2011年版)》中世界近代史的一段概述为史料,更加彰显了课标的导向、引领作用。26题的史料用概括性的历史叙述对17世纪到19世纪世界历史发展进程进行描述和解释,通过设问:“(1)结合所学知识,指出材料所述史实都首先发生在哪一国家。”“(2)材料表明西方国家在17世纪到19世纪取得了一系列成果,成果有哪些?”引领学生在特定的时空下,探索世界历史发展的特点,也实现对时空观念的考查,可谓是一举多得。

随着近年来中考改革的逐步深化,河北省中考命题的立意已经由“知识立意”转向“能力立意”和“素养立意”,综合体现课程标准要求的三维目标。中考历史学科命题的能力立意和素养立意,突出以能力测试为导向,在测试学生学习所必需的知识、技能和方法的基础上,全面检测学生的历史学科核心素养。基于此,整套试题中没有一道题考查的是对基础知识的死记硬背,考查的都是在理解的基础之上,运用所学知识对史事进行再解释。11题考查的是对鸦片战争影响的理解。本题在史料的选择上没有选择教材上对鸦片战争影响的叙述,而是选择了一段全新的历史叙述“它的签订改变了中国在国际格局中的地位,中国长期独立发展的历史从此结束,被迫融入资本主义向全球扩张的潮流之中。”学生通过阅读分析史料的过程中,一定会将教材中关于《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》《九国公约》的叙述,与题干中的材料进行比较、分析,并运用对所学知识的理解做出正确的判断。12题围绕辛亥革命的影响,13题围绕五四运动的影响,18题围绕十月革命影响,21题围绕联合国的作用的考查也是这一思路的体现,在这里不再赘述。

2022年河北省中考试题不仅关注对主干知识的考查,也关注到了历史发展的基本线索。15题选取了一段《中华人民共和国简史》中的史料,记述了“1971年8月13日”“1975年”“1976年”在教育领域内发生的一些史事,据此思考“记述应纳入的学习主题”。此题聚焦“时序”,选取了“1971年”“1975年”“1976年”三个时间点上教育领域的史事,而非教材中经济、军事、科技领域的史事,通过创设全新的情境,以此实现了对这一时期学习主题的重新解释。此类题是河北省中考题的常见题型。

(二)依托多形式史料,考查历史解释素养

“无材料不成题”是河北省中考题的一个显著特征。史料是认识历史的主要依据。要形成对历史的正确、客观地认识,必须重视史料的搜集和解读,并在学习和探究中加以运用。河北省历史试题将史料与唯物史观、时空观念、历史解释、家国情怀有机的结合在一起,检验历史课程目标的达成度。此外,历史试题中史料的呈现方式是多种多样的。这一特点也符合《义务教育历史课程标准(2011年版)》知识与能力目标的第三部分中所提出的:了解多种历史呈现方式,包括文献材料、图片、图表、实物、遗址、遗迹、影响、口述以及历史文学作品的要求。在2022年河北省历史中考选择题中,11题、12题、13题、15题、18题、20题、21题是以文字材料的形式呈现,而且每一道题都选取了全新的史料,力图对史事进行不同教材的解释,考查学生能否依据对史事的理解做出正确判断的能力;14题、17题是以图片材料形式呈现,19题以图表形式呈现,其考查意图也是如此。

多样化的史料呈现形式,有助于培养学生对各种史料的阅读、观察能力,帮助他们习得客观地认识和评判历史的态度和方法。尤其是图片史料,如果选取合适的语言,能更加直观、形象地反映历史,有助于学生更加深刻地理解、认识历史。如27题探究题中的材料一,选取了一副名为《原子弹轰炸后的广岛一片瓦砾》的照片,与之对应的设问是“其杀伤力如何?”这张照片能更加生动、形象地解释原子弹杀伤力巨大这一特点,从而使学生能更加深刻地认识到这一武器的威力,并进一步地认识到第二次世界大战所带来的灾难,有助于此题立意的实现。14题图片材料取材于“过春节时贴的年画”,学生通过这两张年画,能更加直观、形象地解释全民族抗战时期“国共合作”这一主干知识。此外,年画的形式还能拉进历史课程与生活的距离,让学生体会到历史无处不在。

(三)创设新情镜,运用所学知识解释历史

《义务教育历史课程标准(2022年版)》指出:历史是过去的事情,为了促进学生了解、感受、体会历史的真实境况和当时人们面临的实际问题,需要拉进学生与历史之间的距离。基于此,河北省中考历史试题历来重视试题中历史情境的创设。历史试题的情境创设,是通过文献史料、时政热点、学生生活、图表影像、乡土话题、历史故事、活动探究等材料营造具体生动的特定历史背景,并将课程标准规定的考查知识点融入其中,形成情境交融、立意新颖、题面活泼的历史试题。情境创设的功效:(1)考生能在独特、鲜活、有趣的试题情境和氛围中感知历史,有利于减轻心理负担。(2)培养学生用历史知识解决实际问题的意识,激活学生探究和分析问题的能力。河北省中考试题尤其重视情境的创设。

2022年河北中考试题中在创设情境方面最大的亮点是16题。

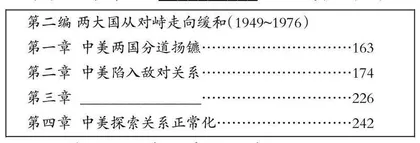

16.下图所示目录节选自《百年中美关系史》一书。目录中的“__________”处应填入( )

A.美国开始介入中国内战

B.美国试图调整对华政策

C.中美建交与邓小平访美

D.中美军事关系不断加强

此题用《百年中美关系史》一书的目录创设情境,呈现了1949~1976年中美关系发展演变的历程,从而对中美关系的发展历程做了全新的解释,引导学生在阅读史料的基础上,结合所学知识,完成填空。史料的选取既与教材上相关的叙述有区别,又体现出很好的逻辑性,使学生能从中美关系发展的视野中,理解历史的变化与延续、继承与发展,最终能正确、客观、辩证地认识历史。这一情境最大的特点就是新颖,新颖的情境能让学生在强烈求知欲的驱动下探究历史,培养创新思维。

(四)坚持唯物史观,对历史进行理性、客观地解释

唯物史观是学习和研究历史的核心理论和指导思想,是学生应该具备的立场、观点和方法,是历史学科核心素养的灵魂,是素养得以达成的理论保证。《义务教育历史课程标准(2011年版)》在“教学建议”中指出:“以唯物史观作指导,对人类历史的发展进行科学、正确地阐释,客观分析历史人物、历史事件和历史对象,对历史问题进行实事求是地解释和评述;坚持论从史出、史论结合的原则,力求科学性、思想性和生动性的统一。”由此可见,义务教育阶段历史课程是一套完整的唯物主义历史观点体系,也为学生提供了完整的思维方式。唯物史观是马克思主义的重要组成部分,它揭示了人类社会发展的一般科学规律。初中学段常见的有以下几个观点:(1)物质决定意识;(2)生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力;(3)人民群众是历史的真正创造者,同时人民群众会受到历史阶段政治、文化等因素的制约。

20题,考查“日本的崛起”的历程,通过文字史料形式创设历史情境,“20世纪七八十年代以来,随着经济力量和国力的增强,它的对外政策思想也发生变化。它把从‘经济大国’迈向‘政治大国’视为其基本方针,这一方针引起了亚洲邻国对它未来走向的担忧和疑虑。”设问是:“‘它’指的是哪个国家?”此题旨在引导学生在阅读史料的过程中,认识到日本的发展历程是先“经济力量和国力增强”,然后再由“经济大国”迈向“政治大国”,从而使学生理解唯物史观中“经济基础与上层建筑之间的互相作用”的观点。

27题探究题,以“原子弹的发展”为主题,通过文字史料、历史照片形式创设历史情境。材料一呈现了1945年美国向广岛投掷原子弹原子弹后造成了巨大的伤亡,围绕材料一的设问是“(1)美国使用了哪一新式武器。其杀伤力如何?”引导学生通过原子弹的巨大威力,理解战争的残酷性;材料二则呈现了各国发展核武器的历程,围绕材料二的设问是“(2)归纳这类新式武器发展呈现出哪些特点”“(3)概括新中国为保卫国家安全在这类新式武器研制上取得的成果”,尤其是第三个问题,引导学生通过中国核武器的发展成果,理解核武器对新中国保家卫国的重要意义。可见,此题的立意旨在从“残酷”“保卫国家安全”两个角度客观地看待原子弹,其立意符合历史唯物主义的观点。

(五)从世界、中国两个视角,对历史进行理性解释和客观评判

《义务教育历史课程标准(2011年版)》的教学建议中提到:注意历史知识多领域、多层次的联系。力图从整体上把握历史,而不是孤立、分散地讲述历史知识。特别要注意同一历史时期的横向联系。因此,河北省中考历史试题特别重视中外史的结合。

26题,考查“17~19世纪”这个时序大框架下历史发展的状况。史料选取了《义务教育历史课程标准(2011年版)》中对世界近代史的一段概述,围绕材料的前两个设问分别是:“指出材料所述史实都首先发生在哪一国家”“材料表明西方国家在17世纪到19世纪取得了一系列成果,成果有哪些”,引领学生理解“17~19世纪”欧美西方国家发生的变化;第三个设问则是:“中国近代史上洋务派、维新派为救亡图存学习借鉴了上述成果,提出了各自的方案。结合所学知识,概括他们的方案各是什么?”使学生理解在欧美国家发生变化的影响下,中国做出的反应,体现了包括中国在内的全球各国各区域的历史的横向互动与共生及其相互联系得到不断强化与发展。此题的立意在于揭示世界近代史上资本主义世界体系形成的过程中各地区的发展状况,以及世界逐渐形成一个整体这一历史解释。