基于PCCAS教学模式的大单元教学设计

作者: 黄敏玲

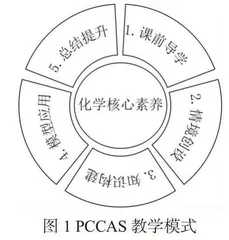

【摘 要】:新课程改革持续深化,对学生的综合素质和核心素养培养提出了更高要求。大单元教学以核心素养培养为目标,对教学内容进行重整开发,可以进一步深化课程改革需求,促进学生化学学科素养的发展。本文构建“课前导学,情景创设,知识构建,模型应用,总结提升”的PCCAS教学模式,将其应用于“自然界中氮的循环”大单元教学设计中,探讨大单元教学在高考化学复习中的实践应用,以其推动化学核心素养的真正落实。

【关键词】:PCCAS教学模式大单元 高考化学

1 前言:

普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[1]明确指出,普通高中要不断提高学生的综合素养和发展核心素养。教育目标由过去的强调知识为主转型为“核心素养”的培养,这对教学提出新的要求。高考备考是教师实践这一理念的关键环节,大单元教学以其整体性思维和重整开发的理念,为学生提供了在真实情景中完成任务和活动的机会,能有效促进核心素养的落实。

2 高考化学复习中存在的问题和现状

2.1 高考化学复习的教学模式单一落后

当前,部分教师对新课程和新高考的改革形势理解不够深入,在高考化学复习中仍沿用传统的灌输式教学模式,过分追求分数提升,忽视了对学生核心素养的培育。这种模式下,学生学习兴趣不高,面对创新性问题时缺乏应对能力,因此,改变这种单一落后的教学模式迫在眉睫。

2.2 高考化学复习的教学内容繁杂琐碎

高考化学复习内容既包括必修课程的五个主题如“化学科学与实验探究”、“常见的无机物及其应用”、“物质结构基础与化学反应规律”等模块知识,也包括选择性必修课程中“化学反应原理”、“物质结构与性质”和“有机化学基础”三个模块。这些教学内容既有基础性概念知识,也有进阶性的思维知识,既有重难点知识,也有非重难点知识,如果仅仅按照知识点进行顺序教学,会忽略知识点之间的联系,化学课的复习效率也难以得到有效的提高。

2.3 学生自主复习能力欠缺

高中生高考选科后仍然要应对六门科目的学习任务,在长期受到知识和分数为导向的影响下,学生的自主复习意识不足。另外,高中生的处于心理波动较大期间,复习的情绪容易受到外界的影响,常常难以静下心进行知识的归纳总结,需要教师进行规范和监督,自主复习的效果不太明显。

3 构建PCCAS教学模式

新一轮基础教育改革以培养学生的核心素养为导向,教学模式的创新能助推这一要求的实现,本文在参考钱扬义教授提出的五线谱教学模式[2]的基础上,通过凝练各种教学模式的逻辑和规律,并结合高中化学学科的学习特点,提出了:课前导学(Pre-class guidance),情景创设(Creat scene),知识构建(Construct knowledge),模型应用(Apply model),总结提升(Summary promotion的教学模式,简称PCCAS教学模式(图1)。

4 基于PCCAS教学模式的大单元教学设计

4.1 确定单元教学内容

本文以“自然界中氮的循环”教学设计为例,探讨大单元教学在高考复习中的应用,该内容是人教版化学必修一第五章第二节的知识,新《普通高中化学课程标准》对该部分内容的要求具体如下表1

该单元内容在新课标中属于必修课程中“化学科学与实验探究”、“常见的无机物及其应用”和“化学与社会发展”[1]等主题,在高考复习中具有重要的地位,很多一线化学教师都展示过优秀的教学公开课,通过研究这些优秀的课例发现,大部分教师在进行教学设计时,都是单独设计一个课时,缺乏各个课时的联系,因此,认真研读课标和教材后,本单元的教学设计主要进行如下突破:首先,探究氮核心物质在自然界的循环关系,通过“氮的气态物质转化(从天上降落凡间)”、“工业制备硝酸(人类推动氮的循环)”、“氮肥的那些事(再论人类推动氮的循环)”和“氨气(从凡间回归天空)”循环图构建每个课时间的联系;其次,在实际的生活化工应用中促进学生积极解决问题,感受氮循环学以致用的魅力。该大单元的概念层级如图1所示:

4.2 教学目标分析

(1)通过对“雷雨发庄稼”情景的剖析,从氮气的微观层面理解其组成、结构和性质的联系,形成“结构决定性质,性质决定应用”的观念,了解氮气及其氧化物性质及应用,认识到氮及其化合物对社会的影响,并解释原因。

(2)掌握工业合成氨和制硝酸的原理,从含氮物质的性质及转化视角分析酸雨的成因、危害和防治,形成宏观辨析与微观探析的科学思想,从变化的观念认识物质。

(3)通过分析“喷泉实验”问题情景,掌握铵盐性质的学习,了解氨的实验室制法以及铵盐的检验方法,能依据物质及其变化的信息建构模型,绘制氮及其化合物的价类二维图,建立解决复杂化学问题的思维框架。

4.3 教学设计思路分析

该单元进行课时设计主要遵循“确定单元主题→制定单元目标→分解课时任务→设计课时评价”的思路,确保各课时之间相互衔接,形成整体。具体思路如表2所示:

4.4 教学过程

具体的教学过程以第一课时《氮的气态物质转化--从天上降落凡间》为例,该课时仅仅围绕问题情景→课时任务→课时活动这一线索展开,基于PCCAS教学模式将教学内容特点划分为五个环节。

环节一:课前导学(P)

根据大单元教学设计,公布第一课时的主题任务,让学生课前通过预先完成大单元学习任务表(如下表3所示)

设计意图:学生在高一的学习中已经基本掌握了氮及其化合物的必备知识,因此进入高三的学习中,通过大单元学习任务表驱动学生自主高效地进行学习,逐渐形成独立思考问题地习惯,为后续地学习活动的顺利开展做好铺垫。

环节二:情境创设(C)

问题情景1:展示教材中“自然界中氮的循环”,思考氮气如何转化成其他物质?

任务1:从氮原子结构和氮气的结构式预测氮气的化学性质。

活动1:观察“自然界中氮的循环”,小组讨论氮气的化学性质,并进行汇报。

设计意图:引导学生从原子结构的角度对元素的性质进行宏观辨析和微观探究,掌握氮气的物理性质和化学性质,初步构建结构决定性质的认识模型。

环节三:知识建构(C)

问题情景2:“雷雨发庄稼”蕴含的化学原理是什么?

任务2:从化学反应的角度分析“雷雨发庄稼”的原因

活动2:小组讨论“雷雨发庄稼”的原因。

设计意图:通过探寻“雷雨发庄稼”的原因,在真实情景中初步理解自然界中氮的循环,构建知识间的联系。通过探究自然界中氮由低价态转化为高价态的转化,掌握氮的氧化物(NO和NO2)的性质,发展学生的变化观念,深入了解化学与环境的关系。

环节四:模型应用(A)

问题情景3:汽车尾气的会带来哪些空气污染,如何进行防治?

任务3:从化学视角认识汽车尾气带来的环境问题,并以化学的原理治理汽车尾气问题

活动3:学生进行归纳总结,小组分享。

设计意图:引导学生从化学的角度寻找解决环境问题的方法,树立正确的科学态度,增强学生环境保护的意识,强化学生的社会责任感。进一步加深结构决定性质的认识模型理解。

环节五:总结提升(S)

任务4:分析广东近三年在氮及其化合物的知识考察,如下表4所示:

活动4:巩固练习进阶题型:废气中氮氧化物的治理巩固练习;布置调查汽车的污染与防治情况。

设计意图:通过近三年高考题型分析总结,让学生认识到基础知识的重要性,促进学生对知识进行迁移应用,再通过进阶题型的训练,引导学生进行深度学习。最后,通过布置调查汽车的污染与防治情况,增强学生社会意识和责任感。

该课时评价主要利用课后反思评价表进行评价,在基于课时目标的基础下通过引导学生提炼知识点,回归教材,反思该课时收获和尚未解决的问题,达到深度学习的目的。具体如下表5所示。

5 基于PCCAS教学模式的大单元教学设计的实践反思

本文基于PCCAS教学模式,通过“自然界中氮的循环”大单元教学设计,明确大单元教学在高考化学复习中的实践思路。首先,通过新课程标准和教材确定大单元教学目标,再合理地重整知识寻找课时情景线或者任务线,引导课堂教学有效地进行,最后,基于课时目标设计多样的评价手段,反馈学生的学习程度,达到教学评一致性。从学生的课后反思评价表分析,大部分学生在进行练习巩固会忽略知识点的考察,也不会深究知识点的教材来源,只是机械地进行解题,究其原因,还是传统的教学模式固化了学生的思维。另外,通过调查和访谈,学生对该内容的大单元教学模式展示较大兴趣,课后习题反馈的教学目标基本达成。但也存在“符号表征能力”不足、不善于利于“变化观念”分析问题的情况。可见,发展学生核心素养的能力不能一蹴而就,需要教师不断尝试、渗透和锤炼。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订).北京:人民教育出版社,2020.

[2] 钱扬义,唐云波,李绮琳.“1+8”套餐深度教研的理论与实践.广州:广东教育出版社,2021.6

[3] 马光贤.新课堂理念下的7种新型教学模式.北京:新华出版社,2023.6

[4] 武艳.基于核心素养的高中化学大单元教学设计探讨[J].安徽教育科研,2022(07)21.

[5] 张园园,张海玲.学科核心素养导向下的高中化学大单元探讨[J].2023(4)