外交官徐贻聪的励志人生

作者: 包卫兵

百年披荆斩棘,百年沧桑巨变。1949年,随着中华人民共和国的诞生、中央政府的成立,外交部挂牌成立,而今建部已75周年。外交部成立之初,首任部长周恩来就明确指出,外交队伍是“文装解放军”。徐贻聪在这支队伍里摸爬滚几十年,如愿当上“合格的战士”。

徐贻聪,曾任外交部拉美司副司长,中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使;获得厄瓜多尔、古巴和阿根廷政府颁给外国使节的最高荣誉勋章:大十字鹰级勋章、友谊勋章和大十字大功勋章。徐贻聪在外交舞台辛勤耕耘近40载,在拉美地区常驻多年,亲历20世纪70年代至21世纪初中拉互利合作关系迅速发展的时期,是当代中拉关系史上多起重要事件的见证人和参与者。对徐贻聪外交履历的精彩回忆,有助于深入了解新中国外交工作的艰辛探索、无畏斗争、智慧和经验,尤其是让青年一代从中受益。

寒门出才子

1938年10月,徐贻聪出生于江苏淮阴。徐贻聪父母在年轻时跟随中国共产党,徐贻聪在出生后不久便受到中共的照顾,在抗日战争和解放战争中曾两度在党组织的安排下远离家乡避难。第一次离乡是因为徐贻聪父亲作为共产党员领导地方武装遭到日伪政权通缉,房子被敌人烧毁,全家人不得不到解放区避难,直至日本投降;第二次离乡是在地方政府组织下随解放军北撤,徐贻聪从家乡出发,步行往返,途经山东、辽宁、吉林、河北等省,一路艰辛,1948年下半年随解放军南进回到家乡。直到10岁时徐贻聪才得以入学读书。仅用半年时间,徐贻聪就学完了小学一至三年级的课程,1949年中华人民共和国成立,徐贻聪进入四年级学习,光荣成为首批中国少年儿童队(中国少年先锋队前身)队员。徐贻聪按部就班读完小学,1952年考入初中,同年成为共青团团员。

徐贻聪在中学的6年间,一直对学习外语有浓厚兴趣,先后学习过英语和俄语。徐贻聪高中毕业那年,正好赶上被誉为“外交官的摇篮”的北京外国语学院(现名北京外国语大学)在全国统考前提前招生,并在省会南京设有考场。徐贻聪闻知消息,只身从淮阴乘坐小火轮和火车辗转到南京参加招生考试。由于时局环境条件所限,徐贻聪参加考试时填报了一无所知的西班牙语(简称“西语”)作为志愿,却歪打正着被录取,1958年起开始5年的西班牙语学习之路。

在北外勤其业

“误打误撞进北外,艰苦求学未毕业;学生生活多样化,情思集结感恩诚。”这是徐贻聪对自己在北京外国语学院5年学习的归纳总结。

徐贻聪被北京外国语学院录取后,父母尽其所有,为其准备衣被、行李和旅途费用。徐贻聪赴京时选择最便宜的交通路线,历时三天两夜费了一番周折后抵校,对学校推迟20多天才开学的消息毫不知情的他被破例允许提前入校安身。学校为徐贻聪在西法语系的法语三年级学生宿舍里安排了一个床位,同时帮助他解决吃饭等生活问题,直到两周后确定专业和分班,徐贻聪才搬离。

入学时,徐贻聪分在58级2班,由于对西班牙语零基础,初学时经常将俄语与新学的西班牙语混淆,多次受到老师批评。经一年的努力,徐贻聪勤能补拙的学习方法让他的学业有效提升,西语、俄语混淆的情况未再出现。二年级起,授课老师全部更换成苏联、智利、秘鲁等外籍教师,全程西语交流授课,在外籍老师采取“学生先导式”授课模式下,徐贻聪克服诸多学习困难,顺利完成从二年级每周60多页精读课文到四年级每周要读完一本不少于100页的课外文学阅读的学习任务,他的西语学习和应用能力日渐精进,对西班牙语及相关知识的了解也逐渐加深,为他日后运用所学知识为国家服务数十年,及在古稀之年被中国翻译协会授予“西班牙语资深翻译家”的赞誉称号奠定扎实基础。

徐贻聪是学校的种子人才培养对象。由于形势的变化,同年入校的大部分同学在三年级时常被外借去参加临时性工作,只有徐贻聪和另外3名同学被留校继续读书,据说是北京外国语学院意欲选留他们毕业后在校任教,不安排他们外出做事和出国留学,只有重要活动学校才安排他们外出做事。徐贻聪自己也基本处于“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的学习状态,专心致志研学西班牙文。

1960年9月,徐贻聪刚升入三年级,学院同意他应文化部电影局的商借,为某拉美国家电影界访华团担任翻译,历时2周,随访北京、武汉和广州等地。那是徐贻聪第一次担任翻译,也是对所学语言的首次实践检验,所幸任务顺利完成,受到中拉双方工作人员的肯定,这更坚定了他学习西班牙语的信心和勇气。

同年11月,徐贻聪以三年级学生代表的身份,参加学院接待切·格瓦拉的访问,同这位叱咤风云的世界名人首次晤面,为他后来从事中拉工作开创了一个难得的良机。

进入五年级第二学期,1963年3月初,学院找徐贻聪(徐贻聪担任班长)谈话,说周恩来总理办公室通知学校,全班提前离校去外文局报到,参加新开办的《北京周报西班牙文版》的出版工作,要徐贻聪代表其他同学去办理手续。在办理离校手续过程中,徐贻聪接到学校给自己的第二个任务,周恩来总理办公室要他改去外交部,越快越好。同年3月5日,徐贻聪带着信函和行装,离开北京外国语学院,到位于东交民巷的外交部报到。后来,北京外国语学院以正式毕业生身份,为徐贻聪颁发了毕业证书。

徐贻聪在北京外国语学院学习刻苦,生活简朴,有起伏经历,厚植爱国情怀。在他读书的5年时间里,经历了学校的变革和时局的变化,如学院和俄语学院两校合并、西班牙语专业从法语和西班牙语系分出单独立系、大部分语系从西院搬迁到东院等。求学期间,徐贻聪有幸聆听周恩来总理、陈毅副总理等国家领导人的报告和训导,有机会多次参加在天安门广场举行的大型政治活动和集会,诸如国庆阅兵、声援古巴革命等,对爱国主义和国际主义等有直观认知和体会。

在外交部善其事

在中华民族历史上,有蔺相如完璧归赵、张骞出使西域、苏武牧羊等故事千古流传,演绎外交使节不辱使命、维护国家尊严的动人传奇。在和平年代,外交官的职责同样要求忠诚、奉献、责任和担当。

1963年3月5日,经周恩来总理办公室安排,徐贻聪提前毕业于北京外国语学院西班牙语系,在20出头的年纪进入外交部,加入中华人民共和国的外交事业。从那时起,徐贻聪立志跟随周总理脚步,为中华人民共和国的外交事业贡献毕生精力。徐贻聪在古巴使馆工作8年,先后为前三任大使担任翻译,还为周恩来、刘少奇、陈毅、邓小平等老一辈领导人做过翻译。

后来,徐贻聪被安排到墨西哥大使馆担任翻译,历时2年,丰富了他的外交经历,为他外交生涯奠定坚实基础。1973年,徐贻聪在外交人员服务局如愿加入中国共产党。1974年,徐贻聪从部属单位回到外交部直属部门,进入中华人民共和国商务部美洲大洋洲司(以下简称“美大司”),参与拉美国家的外交工作,首个任务是负责与中国刚建交的委内瑞拉事务。在美大司,徐贻聪历任科员、处长、副司长,一直从事与拉丁美洲有关的事务,有更多机会参与我国领导人出访的准备和陪同、外国领导人来访的安排接待,以及同一些国家建交的谈判等,增加对建交国家情况的了解,从中加深对外交工作的认识。

1989年初,随着中国对外关系的增多和外交事务的扩大,外交部领导考虑到原来的美大司分管范围过大,任务过重,而拉美和加勒比又是一个面积大、国家多的地区,需要加强外交工作,徐贻聪受命起草成立拉丁美洲和加勒比司(以下简称“拉美司”)的报告。这个报告很快得到中央的批准,徐贻聪成为这个新机构的领导班子成员。作为新机构的领导者,徐贻聪频繁参加中国和拉美之间的交往活动,丰富了政策和外交能力方面的知识和经验。在外交部从东四的旧址搬迁到朝阳门的新大楼前夕,徐贻聪接到指令,赴厄瓜多尔担任大使职务,开始了他驻外使节的生涯。

丹心一片酬壮志

古巴是第一个与中华人民共和国建交的美洲国家,也是第一个在北京设立大使馆讲西班牙语的国家。在周恩来总理直接指示下,1952年我国开始设西班牙语教学,但到1962年古巴在北京设立大使馆之时,我国学习西班牙语的人数依然很少,徐贻聪是其中之一。正是这样的历史机遇,经由周恩来总理办公室直接点名,徐贻聪得以进入一个全新天地,有了用武之地。

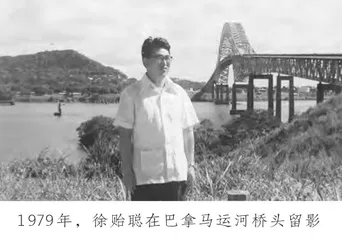

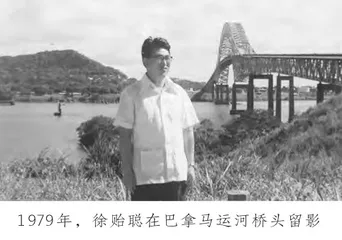

1979年5月,改革开放刚开始的中国需要扩大对外界的了解、加大与国外的合作。徐贻聪接任新华社巴拿马分社记者后,便赴巴拿马和其他中美洲国家开展友好工作,4年时间,通过记者活动接触到巴拿马各方面人士,深入开展友好、交友、联络、沟通外事活动。

其间约有两年时间,首席记者被调往他国,新华社巴拿马分社只有徐贻聪一人,承揽所有业务,国内去访的团组和当地的华侨华人戏称他为“八大员”(办事员、联络员、译员、驾驶员、炊事员、招待员、打字员、电报员)。

在从事记者事务时间里,徐贻聪得以和巴拿马、中美洲其他国家的许多要人相识,还跟一些人成为很好的朋友;认识许多华侨华人,促使他们为我国与他们所在国家的友好关系发展做出积极贡献;积极为我国一些规模国营公司“走出去、请进来”进行联系洽谈;为数十个各类中国团组的出访以及相关国家的访华团组进行联络和安排,承担接送翻译任务。

1991年2月,全国人大常委会任命徐贻聪为中华人民共和国驻厄瓜多尔特命全权大使,1991年5月25日,徐贻聪离开北京,开启他首任驻外大使任期。往后数十年间,徐贻聪辗转数国从事驻外工作,直到退休。

徐贻聪在驻外使节的岗位上尽心尽力贡献自己的力量,同包括古巴的卡氏兄弟、厄瓜多尔的两位总统、阿根廷的梅内姆等拉美乃至世界的知名领导人成为过从甚密的好朋友,被三国分别推誉为促进双边关系良好发展的有功之人,分别获得这些国家政府颁发给外国使节的荣誉勋章,厄瓜多尔政府更是打破任职时间的惯例并少见地由总统夫妇亲自出面授颁和设宴庆祝,古巴主席卡斯特罗亲署证书。

在担任驻外大使的过程中,徐贻聪受命管理外交部附属单位世界知识出版社,担任过党委书记、社长,兼任总编辑。徐贻聪虽然是出版事业的门外汉,但他边学边干,以雷厉风行和实事求是的工作作风,给出版界同行留下良好印象。《新闻出版报》曾以“大使社长”为题发表报道,肯定徐贻聪的工作。

无论是任职于“部内”,还是受命于“部外”,徐贻聪都随时以军人的姿态和标准要求自己,始终葆有爱国情怀,注意理解政策、体会纪律,向周围榜样学习,力争始终保持“来之能战,战之能胜”的状态和能力。徐贻聪先后著有《结缘拉丁美洲》《我与卡斯特罗》《加勒比绿鳄·古巴》《家国情怀赓续篇》等书。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。2001年初,徐贻聪退休,经历了80多年的风雨,亲历抗日战争、解放战争及中华人民共和国建设的时代变迁,面对家事、国事、天下事,徐贻聪一片赤诚对党和国家的事业,大写深沉的家国情怀,展现崇高的人生追求。退休后的10余年间,徐贻聪从“政府外交”转入“公共外交”,开展民间对外友好交往工作。回首以往,可以用“锻炼、成长、光荣、争光”来概括徐贻聪的光荣经历。

构建人类命运共同体是新时代中国特色大国外交追求的崇高目标。习近平总书记在《之江新语》中指出:“几千年来,中国人民秉承强不凌弱、富不侮贫、协和万邦的精神,同世界各国人民友好,从来都是和平的守护者和文明的传播者。”回望历程,中国这支“文装解放军”经历了75年考验,没有辜负周总理的希望和寄托,出色地完成党的重托。文