戮力同心:中央苏区的支前保障力量

作者: 熊志强人民是战争中深厚、持久的力量,是军队的坚实靠山。习近平总书记指出:“历史告诉我们,有了民心所向、民意所归、民力所聚,人民军队就能无往而不胜、无敌于天下。”(习近平:《在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话》,载《求是》2022年第15期)中央苏区支前保障工作依靠动员和组织群众开展,“全苏区的工农群众,在共产党中央和苏维埃中央政府的正确领导之下,正在实行武装上前线,加入红军,加入游击队,发展游击战争,节省粮食和经济,保证红军的给养,一切为着战争,一切为着前线上的胜利,为保卫土地、自由、苏维埃政权而战斗!”(中共江西省委党史研究室等编:《中央革命根据地历史资料文库·军事系统(第13册)》,江西人民出版社,中央文献出版社,2015)中央苏区群众积极援战拥红,积极投身支前保障工作,极大地提升了红军的战斗效能,加强了群众与红军的血肉联系,军民共同凝聚起强大的革命力量,为苏区革命事业的发展作出突出贡献。深入探察这段历史,对准确把握支前保障的精髓要义、深刻领悟群众路线科学内涵、充分发挥人民战争优势具有战略启示作用。

经济保障

列宁指出:“在现代战争中,经济组织是有决定意义的。”具体的军事斗争无法脱离经济这一范畴,经济对战争有着重要影响。1933年10月8日,《方面军九日供给部署》明确指出:“必须动员工农群众准备随时随刻从经济上帮助红军。”为获得足够的经济支持,红军广泛动员苏区群众,采取募捐与发行公债等方式筹集资金,为军事斗争提供有力的经济支撑。

组织募捐是筹集军事经费的主要途径。毛泽东在《长冈乡调查》中记录了群众为东北义勇军募捐的详细账目,共“捐了四十多串。捐数五个铜片起,一百的、二百的、一串的都有。一百的多数,约占会员百分之六十。五个铜片的,一串的,各只几人”。为有效应对国民党的围追堵截,中央苏区曾多次开展募捐,1932年的《告苏区劳苦工农群众书》中提出募捐购买“少共国际号”飞机的助战呼吁。1933年的《中央关于开展反对五次“围剿”运动的紧急通知》也提出募捐助战的呼吁,“在工人和劳动群众中,提出‘每人募捐一个铜板’帮助红军,捐助一天工资购买飞机送红军等的口号。不拿一文钱给国民党进攻红军”,“实行每人每天节省一个铜片捐给红军”。人民群众积极响应红军募捐助战的呼吁,贫农们毫不吝啬捐出家中仅有的几十元甚至几元的生活保障资金,没有现金就转卖仅有的贵重物品变现捐献给红军。“瑞金县妇女在全县收集银器22万两捐献给国家银行。”(沈云锁,潘强恩主编:《共产党通史(第3卷上册)》,人民出版社,2011)

发行公债是筹集资金的重要方式。《中国工农红军总政治部通知——向怕苦动摇群众斗争》指出,“帮助战争经费”的方式之一便是动员群众“踊跃购买公债票”。中央苏区以《红色中华》为载体,宣传报道红军的战事战况及为民事迹,刊载发行公债信息,极大地激发了广大苏区群众购买公债的热情。所发行的3次公债中,苏区群众购买总额约368万元,占发行总数的76%。长冈乡动员群众购买公债的工作极为出色,仅用15天就完成了公债销售,具体数额为“共销五千四百五十六元,全乡一千四百六十五人,平均每人买了三元七角多。最多的买了四十五元(一家)。买三十元的五十六家,二十元的很多。一二元的极少,只十家左右。五角的无”(中共中央文献研究室编:《毛泽东农村调查文集》,人民出版社,1982)。

由于苏区群众的大力支持,红军得以筹集足够的资金来抵御敌人的多次“围剿”,同时也为长征奠定坚实的经济基础。据不完全统计,红军长征时携有中华苏维埃共和国国家银行2600万元的群众募捐助战款。坚实的经济基础是应对敌人封锁与进攻的基石。通过组织募捐、发行公债等方式进行的经济动员,不仅展现了中国共产党卓越的领导力,同时也突显了苏区群众对党的信任和支持。党正确的号召、组织和群众的有力支持是红军筹集战争经费的重要方式,极大地保证了红军的战斗力。

士气保障

群众的热情支持是红军士气的振奋剂,而士气是决定军队战斗力的关键因素。在军事斗争中,红军战士不仅需要应对身体上的伤害,还需要抵御精神上的创伤。尤其是在对抗敌方装备精良的情况下,没有高昂饱满的精神状态是无法战胜敌人的。人民群众的关心与关怀无疑是提振士气的最佳方式,在中央苏区,群众通过举办欢迎会、庆祝会,参与誓师大会、游艺大会的方式慰问、激励广大红军战士,有效地激发了红军战士的斗志,提升了红军的战斗力。

周爱民回忆道:“每逢有驻军和红军路过时,妇女们组织欢迎欢送,唱歌跳舞,背背包等,对鼓舞士气起到很大作用”,儿童在“有军队过往时,组织欢迎欢送,很有礼节,并为红军叔叔倒开水,献礼物”。关于第一次反“围剿”胜利后的庆祝,开国中将方强回忆道:“战斗结束的第二天,在东固召开了有五万多军民参加的祝捷大会。”“各种游艺均应联系到争取三期革命战争胜利的鼓动。”开国大校王福堂在回忆1932年向赣州进军时说,苏区群众“准备了红薯干、油炸米果、鸡蛋等许多慰劳品送给我们”,“看到此情景,内心非常激动”。这些真挚的欢迎活动反映出苏区群众对红军的热情欢迎和深厚情感及坚定支持,大大地鼓舞了红军战士的士气,增强了战胜困难、坚持斗争的决心和信心。

在中央苏区,红军能够在极为艰苦和复杂的环境中坚持斗争,根基之一是得到了苏区群众的大力支持和拥护。物资援助必不可少,精神支撑也是关键。中央苏区群众自发组织的欢迎会、庆祝会以及参与红军所举办的誓师大会、庆祝大会与游艺大会,充分彰显了中央苏区群众对红军的热烈拥护,在精神上给予红军战士巨大的鼓舞和支持,坚定了红军的革命信念,增强了红军的信心和斗志,加深了红军与群众的联系,共同汇聚成强大的革命力量。

生活保障

生活保障是激发红军战斗力的动力剂。红军战士在正面战场英勇奋战,尤其是红军战士以男性为主,往往无法顾及自身基本生活保障,在女工方面,如洗衣、缝衣及纳鞋等。为战士洗衣、缝衣和纳鞋,无疑是搭建群众与红军战士亲密关系的桥梁。这种亲密关系并非单向付出,红军战士同样会帮助群众干农活,修葺被敌军破坏的房屋,充分体现了红军战士与中央苏区群众亲如一家的紧密关系。

中国共产党充分认识到群众支前的力量。1930年,党在分析攻打漳州失败的原因时指出,“没有充分发动闽西群众起来”,并指出,“地方群众要沿途组织慰劳队、洗衣队、救护队、担架队、输送队、交通队,迁着红军或参加战争时,便须一致动员”(江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室选编:《中央革命根据地史料选编(中册)》,江西人民出版社,1982),保证军队的战斗力。开国大校李志明在回忆赣州兴国人民支援红军时说道:“洗衣队姑娘媳妇们,每人一个竹篮,一个洗衣棒槌,篮子里装着大块小块的碎布和针线,她们东翻西找,连战士们用心藏起来的脏衣服也被搜出来了,然后洗得干干净净,补得整整齐齐地送来。”

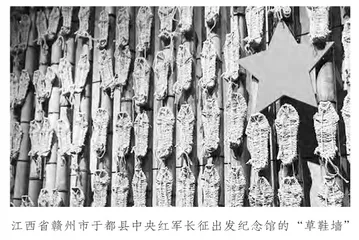

中央苏区妇女同志在保障红军战士生活方面发挥了重要作用。在艰苦卓绝的战争中,草鞋是红军最常穿的行军战斗用鞋,战士们穿着南征北战,草鞋也成为军需必备物资之一。在中央苏区,为保证士兵的穿着需求,中共将草鞋制作加工部门建在群众之中,通过发动群众尤其是女性群众之力及时应需供应,“基于女性的社会分工与特长,中共明确将草鞋制作任务分配给妇女群体,为红军供给草鞋成为这一时期苏区妇女的生活常态”(梁馨蕾:《革命“苦履”:中共军队的草鞋历史与记忆》,载《中共党史研究》2024年第1期)。毛泽东在《长冈乡调查》中记录了各村以黄麻草鞋和布草鞋来慰劳红军,并详细记录了份数,“长冈答应一百一十双,塘背一百双,新溪九十双,泗网一百双”。《回忆中央苏区》一书中也记录有“妇女做布草鞋等慰问红军”。开国大校刘凯夫在回忆红五军团与红十二军会师时说道:“妇女会为红军战士缝洗衣服,送草鞋。”

中央苏区群众组织的洗衣队、缝衣队、纳鞋队和慰问队为红军士兵的生活方面提供了重要支持。群众对红军生活的关爱体现了对革命事业的坚决拥护。中央苏区群众对红军的生活关怀,是革命战争中不可或缺的一部分,也是红军取得胜利的重要保障之一。

给养保障

给养是红军战士的生存保障,也是军队保持战斗力的根本保障。在给养方面,周恩来充分肯定发动群众、依靠群众的筹集方法。中央苏区红军的后勤保障工作紧紧依靠人民群众,1932年发布的题为《红军残废院成立经过和现状》的报告指出,红军伤残部门正是在群众的拥护下建立的,“各乡村的男女老幼不断的送东西来慰劳”。中央苏区群众在供给方面为红军战士提供了极大的支持,特别是在三年游击战中,正是由于群众持续提供给养,红军才能够坚持战斗。

在反“围剿”的严峻形势下,中央苏区群众通过自发出售或无偿捐赠的形式为红军提供补给,保障和满足红军在吃食、衣被、草鞋、子弹等方面的需求。陈毅在回忆三年游击战中食物短缺情形时说道:“群众用各种各样的办法来替我们买东西、送粮食。”由于国民党的控制,群众给红军送补给物品并不容易,很多时候都是利用上山砍柴,“将事先带好的报纸、粮食、油盐、纸烟等丢下”(陈毅,肖华等著:《回忆中央苏区》,江西人民出版社,1981),这种想方设法的供给方式彰显了红军与群众的高度默契和深厚情谊。

1932年8月,国民党颁布《封锁匪区纲要》后对中央苏区的封锁更为严酷。面对国民党的重重封锁,红军只能依靠中央苏区群众进行贸易采购军需,以此保障红军供给。在对外贸易中,红军“有计划地组织人民,发展对外贸易,把粮食、钨砂、木头、樟脑、纸张、烟叶、夏布输出到白区去,卖得适当的价钱,从白区购买必需品,如食盐、布匹进来……打破敌人的封锁”(《回忆中央苏区》)。中央苏区群众毫不畏惧生命危险,奋战在敌人的封锁线上,以智慧和坚韧的革命精神支援中央苏区的反“围剿”战争。在会昌西江,一户贫农的三个兄弟都在赤白区从事运输工作,两位兄长不幸牺牲在敌人的封锁线上,幸存的弟弟仍然坚定地继续战斗。

中央苏区的工农群众在中国共产党的领导下,为取得反“围剿”的胜利而不惜节衣缩食,冒险承担对外贸易的重任,帮助红军提供所需的给养,在反“围剿”和三年游击战中作出巨大贡献。

军事保障

中央苏区群众对红军的军事援助是军事斗争的制胜法宝。《红一军团由兴国出发进攻樟树的命令》明确提出,“各部自定之作战计划务须注意配合群众”,充分肯定了群众在军事斗争中的重要作用。中央苏区群众在军事行动方面对红军的支持主要表现在获取信息、扰乱敌军、承担战场后勤工作等方面,群众的支持极为有效地策应了对敌的正面战场。

有效的情报支援是战争取胜的要因。群众在侦察工作中具有显著优势,红军在行军路线的选择中,明确指出:“经过地方要有群众及党的组织,才有人担负前后侦探工作,不致受敌前后夹击。”(陈毅:《陈毅军事文选》,解放军出版社,1996)中央苏区红军还广泛动员群众进行侦察工作,在群众中开展建立侦察网、通信网的秘密工作。中央苏区群众被巧妙地编织进庞大的情报网之中,在中央苏区群众的努力之下,红军的情报网络蔓延于山峦间的每一个角落。群众递交的信件“上写‘军事消息’四字送给红军(任何红色战士都可以),转达上级,并将送信者介绍与上级面谈”(中共中央文献研究室,中国人民解放军军事科学院编:《周恩来军事文选(第一卷)》,人民出版社,1997)。群众所获取的信息为红军制定正确的作战方针提供了基本依据,有效破解了敌人的“围剿”之计,为中央苏区革命的持续发展作出重大贡献。

红四军的制胜法宝之一,便是坚持“用群众扰乱,红军以主力解决敌人”(《陈毅军事文选》)。中央苏区群众“作各种骚动与恐慌工作,使敌人陷在红色区域进退不能根本消灭”(中共江西省委党史资料征集委员会,中共江西省委党史研究室编:《江西党史资料(第6辑)》,内部资料,1988)。采取坚壁清野的策略,使得“敌人可以在他所占领的区域内,找不到一粒谷子,一根禾草,一件东西,这可以造成敌人在当地驻扎的极大困难”(张闻天:《我们无论如何要胜利!》,载《红色中华》1934年5月1日第一版)。“摧毁敌人的作战资源及交通运输,以使敌人粮弹无从接济。”(《中央革命根据地历史资料文库·军事系统(第13册)》)叶居云在回忆支援军事斗争时说道,我“发动和组织群众剪断敌人的电话线,拆除主要交通要道的桥梁。在村前路口挖陷井、埋竹钉,把粮食和砻、碓、磨石等工具藏起来”,“开展了游击战争,堵击敌人、扰乱敌人、牵制敌人,掩护了主力红军战略转移”。群众对敌军的封锁是红军取胜的助力之一,“在敌接近我时,我方有群众的组织四面断绝敌人交通,使敌人不知道我军已在其附近,然后利用拂晓将其击溃”(《陈毅军事文选》)。