苏区信用合作社开创红色金融华章

作者: 张敏慧土地革命战争时期,中国共产党在闽西苏区创办了全国最早一批由苏维埃政府发起、向群众募股设立的信用合作社,后多被简称为“红色农信”。中央苏区的红色农信,确立了“便利工农群众经济的周转,帮助发展生产,实行低利借贷,废除高利贷的剥削”的经营宗旨,形成了最早的经营理念、业务制度和管理规章,并独立发行股票、纸币,为打破敌人经济封锁、融通苏区经济、巩固人民政权、保障群众生产生活发挥了积极作用,也为后来闽西工农银行、中华苏维埃共和国国家银行的建立奠定基础。

信用合作社是苏区合作组织的重要组成部分,是苏区人民在资金上互相合作、互相帮助,抵制高利贷剥削的群众性经济互助组织,为革命根据地的创建和发展发挥了重要的历史作用。红色农信的诞生史、发展史,是中国共产党不懈奋斗史的重要组成部分,在中国革命和红色金融发展史上具有重要的地位和作用,体现了中国共产党一切为了人民,不断造福人民的初心和使命。

摧毁旧政权金融体系

金融是支撑“枪杆子”的“钱袋子”。经济是政权建设的基础,以毛泽东为代表的中国共产党人在中央苏区领导革命战争的同时,在革命根据地进行大规模的经济建设实践。中央苏区在经济建设的实践中创造了许多第一:第一个劳动合作社(劳动互助社)、第一个消费合作社、第一批信用合作社、第一个粮食调剂局、第一家股份制银行等。根据地的财政金融事业是在打破旧政权金融体系的基础上创建而来。

早在1927年冬,中共福建上杭党组织就曾在上杭蛟洋领导创办了农民银行,但因为当时革命力量尚未壮大,银行运行几个月就停办了。

1929年3月开始,为打破国民党对井冈山的“围剿”,毛泽东、朱德、陈毅率领红四军转战赣南、闽西。7月前后,红四军与闽西地方武装相配合,先后解放了永定、龙岩等县及上杭东北部地区,以龙岩、永定、上杭为中心区域的闽西革命根据地初步形成,后又逐步创建了以赣南、闽西为中心区域的中央苏区,成为全国苏维埃和红军的指挥中枢。闽西因为良好的经济基础成为中央苏区的经济中心,在闽西,苏区党和政府领导人民群众开展土地革命,把废债和分田并列,作为消灭封建剥削的重要内容。

闽西革命根据地成立前,当地金融市场和币制混乱,流通的货币不仅有国民党中央银行、中国银行、交通银行、农民银行发行的纸币,有闽西南军阀张贞创办的民兴银行和各地商会、商店发行的纸币,还有大量杂洋等劣质银币充斥着闽西。不少商人将劣币偷偷拿到苏区购买金银和土产对外出售,以低廉的成本将苏区工农产品和真金白银输送到白区以牟获暴利。而苏区人民群众用所获的劣币前去白区购买高额商品,钱币严重贬值,蒙受很大损失。

红色农信在闽西苏区建立前,闽西的民间高利贷利息[包括现金借贷、粮食借贷、典当、邀会(民间经济互助的一种形式。入会者按期交款,分期轮流使用)等]十分高昂,通常月息3分至5分,还有“月子利”“圩子利”等额外费用,农民借了这种“阎王债”,债务越背越重,为还债甚至卖儿卖女或破产逃亡。

因此,土地革命一开始,废除高利贷与分田就成为组织、发动群众开展土地革命最有力的口号。党组织和苏维埃政府领导人民群众开展抗租,废债,废除高利贷和伪币、劣币等斗争,推翻旧政权金融体系。1929年7月,《中共闽西第一次代表大会关于土地问题决议案》指出,高利贷榨取农民,“普通利率平均在二分以上,有的到了十分以上”,致“使农民破产日亟”,“目前社会还需要金融之周转,利息不能取消,但须禁止高利贷”。

高利贷的废除,保证和推动了闽西土地革命的顺利开展,但由于地主和土豪劣绅等害怕革命队伍清算,纷纷携款或藏匿现金后逃跑,乡村借贷活动停止,金融流通也基本停滞。根据地群众不敢用白区的钞票和杂银,致使有些偏僻山区甚至退回到“以物易物”的境地。1929年夏秋,因为新的金融体系和信用关系尚未建立,农民没有资金购买急需的生产资料和生活用品,只好大量卖粮,造成粮食供大于求,米价大跌,再加上敌人的封锁和一些奸商的捣乱,导致工业品价格不断上涨。根据地内出现农产品价格急降、城市工业品涨价的现象,形成严重的工农业产品“剪刀差”(“剪刀差”是指工农业产品交换时,工业品价格高于价值,农产品价格低于价值所出现的差额。因用图表表示呈剪刀张开形态而得名,它表明工农业产品价值的不等价交换),极大损害了农民群众的利益。

针对“剪刀差”的现象以及造成的危害,1929年9月3日,《中共闽西特委通告第七号——关于剪刀差问题》指出:“这种现象实际上仍是剥削农民……这种剥削简直比任何方法还要厉害,农民受了这种剥削,必然要穷下来。”这个文件是指导闽西苏区经济建设的重要纲领,也是闽西红色农信诞生的标志性文件。

随着工农业产品价格“剪刀差”现象日趋扩大,闽西革命根据地内,尤其是龙岩、永定等县,面临严重的经济困难。闽西各地各级苏维埃政府一致提出解决经济金融困难的应对办法:要开办县农民银行、区借贷所,办理低利供贷,打破高利贷剥削;县、区政府要筹集资金,在市场上高价收买粮食,然后根据粮食短缺实情及时投放销售或转运;要鼓励农民创办生产、消费、信用等合作社并发行纸币、流通金融,以减轻商人的剥削,使农民的利益归于自己;将无田耕者转移到地多人少的乡村;不再提高工人们的工资,要使他们理解,米价下跌实际上已相当于提高自己的工资,农民、工人要彼此协助,以便控制日用品价格上涨;救济失业工人,将他们安置到乡村和赤卫队中;宣传、讨论“剪刀差”形成的原因,让工人们明白“剪刀差”的后果,工人阶级要在革命中发挥领导作用,取得农民的信任,农村经济发展了,工人才有工做。

这时候,急需有一个高利贷的代替物——低利率的借贷组织来进行资金融通,建立新的借贷关系,帮助农民借贷保障农业生产,调节苏区经济,在新的金融制度下苏区经济社会能健康运转。建立服务人民群众、维护群众利益、为群众着想的金融机构成为闽西苏区发展经济、改善工农群众生活的迫切需要。

红色农信相继成立

针对中央苏区“剪刀差”引发的经济困难局面,1929年9月,中共闽西特委在毛泽东指导下,发出《中共闽西特委通告第七号——关于剪刀差问题》,提出10条解决措施。其中,金融方面要求:“由县政府设法开办农民银行,区政府设立借贷所,办理低利借贷,借与贫苦农民,使农民不致告贷无门而贱卖粮食。其银行、借贷所基金,则由打土豪款拨出一部分,并招集私人股金或向私人告贷,积资而成。”“由县区政府经济委员会有计划地向群众宣传,并帮助奖励群众创造合作社,如生产合作社、消费合作社、信用合作社等,使农民卖米买货不为商人所剥削,而农村储藏资本得以收集,使金融流通。”

10月25日,中共福建省委巡视员谢运康在给省委的报告中提出应对之策:“开办农村合作社,开办小银行。”11月2日,中共闽西特委在第一次扩大会通过了《中共闽西特委第一次扩大会的精神与闽西党目前的任务的决议》,该决议强调:“解决赤色区域中剪刀现象的特殊经济问题,成为目前闽西当务之急,党应指导各地苏维埃,奖励群众生产,普遍合作的组织。”“各级政府工作,应针对群众要求,为群众解除痛苦,在目前应努力帮助群众建立合作社之组织。”根据中共闽西特委解决苏区经济困难的政策要求,10月至11月,在永定和上杭县区、乡苏维埃政权较巩固的地方,苏区政府筹集民间资金,创办了群众性合作形式的金融机构——信用合作社,并印制发行小面额纸币,成为全国最早成立的一批红色信用合作社。

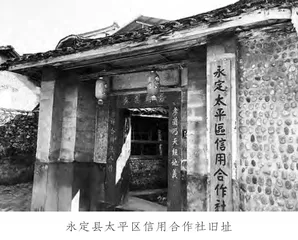

其中,永定县太平区信用合作社、上杭县北四区信用合作社、永定县第三区信用合作社(又称永定县第一区信用合作社)成立最早,为苏区红色金融事业的发展实践提供开创性贡献。

永定县太平区信用合作社成立于1929年10月初,以原西坡乡信用合作社所筹股金3000余元为基础,社址设在高陂黄田村茂龙楼,主任由苏区委派,一年一任,前后经历4任。永定县太平区信用合作社是当时闽西最大的红色信用合作社,辖区最广,极盛时期辖有永定北部第九、第十、第十一、第十二区等4个区苏、46个乡苏(区苏、乡苏为苏维埃的基本组织,是直接领导群众执行苏维埃各种革命任务的机关),占永定县区苏、乡苏总数的三分之一。该信用社筹办时制定了运行政策,“为了充实信用合作社的资金,经太平区苏维埃政府批准,决定由信用合作社发行纸票”(蒋九如主编:《福建革命根据地货币史》,中国金融出版社,1994)。发行的纸票模板由信用社主任林清风“写信到上海请人代印寄回永定的,面额只有一元一种”,“可抵银元一元或癸亥双毫九个使用,流通的范围包括坎市、高陂、虎岗等地”(《福建革命根据地货币史》)。经营方面,“曾对上洋乡苏维埃发放耕牛贷款一二百元,对许家乡苏维埃发放土纸贷款数百元”(《福建革命根据地货币史》)。

1930年秋,由于太平区苏维埃政府迁至西陂天后宫(今福建省龙岩市永定区高陂乡西陂村),永定县太平区信用合作社随迁至西陂天后宫,后再迁至西陂裕安堂,与西陂乡信用合作社合署办公。1931年8月,国民党军队攻打邻乡虎岗乡,该信用社被迫停止营业。

上杭县北四区信用合作社成立于1929年10月,股金2000元,社址设在上杭县东北部蛟洋镇,其运作基础是1927年冬傅柏翠建立的蛟洋农民银行。该信用合作社业务主要有“办理存款、放款”等,具体为“动员妇女把零钱存到信用社”,发行有2角和4角两种纸票,能当工钱用,“到乡里的消费合作社可以买到东西”,甚至“在古田和蛟洋地区都可以使用,到连城(莒)溪和龙岩的大池、小池一带也可以用”(《福建革命根据地货币史》)。

永定县第三区信用合作社1929年11月,永定县丰田里湖雷乡成立信用合作社,因其所在地行政区划属第三区,故该信用社命名为永定县第三区信用合作社,股金5000元。当地农业发达,条丝烟等商品贸易较为活跃。1930年2月,永定县第二次工农兵代表大会召开,会议决定“第三区与第一区名称对调”,该信用社随之更名为“永定县第一区信用社”。其发行银毫票,面值分1毫、2毫、5毫3种,可兑现,10毫折合大洋1元,在丰田、溪南、金丰、合溪等地均可流通使用。发行股票5000股,每股1元。1934年10月,中央红军长征后,该信用合作社停办。

永定县太平区、上杭县北四区和永定县第三区(第一区)等3个信用合作社所发行的纸币,都是以银元为价值本位,纸币面值以毫为单位或以角为单位,凑足10毫或10角可兑换1块银元大洋。信用合作社创办之初,为了充实资金,在征得闽西苏维埃政府同意后,发行纸币。1930年3月25日,闽西第一次工农兵代表大会制定了《取缔纸币条例》规定,“各地不得自由发行纸币”“发行纸币机关,要信用合作社才有资格”,同时规定了信用合作社的发行纸币标准,必须“有五千元以上现金,请得闽西政府批准者,才准发行纸币,但不得超过现金之半数”,发行纸币“数量起限一角、二角、五角三种,不得发到十角以上”;不符合的纸币,“要限期收回”。

1929年底,上杭县庐丰区也成立了信用合作社。随后,长汀县、兆征县及汀州市东郊区等闽西其他县、区也相继建立了信用合作社,初步构成闽西红色金融体系。

红色农信蓬勃发展

闽西各地信用合作社相继成立后,主要开展3项业务:一是存贷款业务;二是收兑银元、兑换纸币业务;三是发行流通券。信用合作社建立之初,农民刚分得土地,家底薄,没有什么储蓄,业务以办理财政性存款和发放社员贷款为主,并一度代理兑换银元及兑换闽西工农银行发行的银元票。这些业务的开展,迅速稳定了苏区的经济金融秩序,尤其是对粮食调剂局和粮食合作社贷款的加大,对苏区粮食价格的稳定和苏区经济的发展起到了极大的促进作用。

为了解决春耕中各种问题,如耕牛、种子、肥料、工具等农耕问题以及在春秋两季的粮食问题,1932年2月8日,中华苏维埃共和国临时中央政府印发《关于春耕问题的训令》,要求“各地须创办信用合作社”,规定“无牛的农民可向信用合作社借资买耕牛共同使用”。