红七军在左右江地区的民族工作

作者: 李慧 宋艺娜 黄永祥

红七军在左右江地区的民族工作凝聚着邓小平的心血,是中国共产党早期集体智慧的结晶,是土地革命战争时期党的民族工作的一个成功典范。现有研究大多围绕红七军主力部队在左右江革命根据地的民族工作,将研究时间范围置于1929年12月至1930年,忽略了红七军留守余部之一桂西红军游击队在滇黔桂边区革命根据地的民族工作。1930年11月红七军主力北上后,韦拔群带领剩下的几十个病弱老战士回东兰继续战斗,红七军留守余部仅两个月就发展到4000多人,后在桂系的“围剿”中向滇黔桂边区发展并创建了根据地。至1937年,滇黔桂边区革命根据地覆盖滇黔桂3省(区)7地州(市)28县,其中右江上下游为桂西红军游击队的主要活动区域。据此,红七军留守余部发展的滇黔桂边区革命根据地及其开展的民族工作,应归入红七军在左右江地区开展民族工作的背景之中,这有助于增强对红七军民族工作研究的整体性与连贯性,有助于贯彻习近平总书记考察广西时提出“广西是全国民族团结进步示范区,要继续发挥好示范带动作用”的重要讲话精神,为加强和改进新时代党的民族工作,为铸牢中华民族共同体意识提供历史借鉴。

红七军开展民族工作的组织条件

1929年3月,蒋桂战争爆发,蒋介石利用桂系内部矛盾,促使俞作柏、李明瑞阵前倒戈,但俞、李深知蒋不可靠,便通过共产党员俞作豫表达了想与共产党合作的愿望,广西出现了有利于革命发展的形势。在这关键时刻,邓小平被派到广西执行任务,“一,与广西省政府主席和绥靖公署主任联络;二,接管广西省所有党的工作;三,准备武装起义”(北京未来新世纪教育科学研究所主编:《青年邓小平的海外生活》,远方出版社,2005)。广西是多民族聚集地区,发动武装起义首先要动员和组织各族群众。1937年,朱鹤云的《滇黔桂边区工作报告》也提有相似言论,“少数民族自觉问题,是不容疏忽的。这些耐苦、勇敢、坚决的少数民族,将是省边革命的一个有力的臂膀”。可见做好民族工作是决定广西革命成功的重要环节。邓小平到广西后,先是与国民党上层左派合作,改造旧军队,拨给右江农军武器,把革命中心转移到左右江地区。

以党指挥枪的原则健全党的组织早在大革命时期,韦拔群等人就在右江地区开展革命活动,这里群众基础和阶级觉悟都较高。1929年9月,俞、李仓促反蒋失利后,邓小平果断采取群众工作、民族工作等推进革命的方式方法:一边掌握警备第四大队、第五大队、教导总队的武装力量以及军火、军械等战略物资,一边派雷经天等干部前往左右江地区健全党的地方组织,制定以贫雇农、少数民族优秀分子为主的党员发展策略。在实际工作中,既注重发挥韦拔群等民族领袖在群众中的桥梁纽带作用,又加强对民族干部的培养;既坚持党指挥枪的建军原则,又注重发挥民主集中制的作用。通过以上举措,右江各县的党组织逐步健全起来,党员数量从40余人迅速发展到五六百人,为红七军的创建奠定坚实的干部队伍基础。正如邓小平所言:“东兰是当时全国农民革命运动基础最牢固、最活跃的地方,没有东兰,我难以在很短时间内打开广西工作的新局面。”(中共广西壮族自治区委员会宣传部编著:《壮族人民的好儿子韦拔群》,广西人民出版社,2011)

百色起义胜利后创建红七军南宁兵变后,邓小平、张云逸率兵到达百色后立即召开军委会议,会议决定:“一、由张云逸出任右江督办,以地方军政管理形式筹措各县上缴财税作为起义经费;二、宣传党的政治主张,积极发动群众参加革命活动;三、继续加紧整顿和改造军队,吸收工农分子进入红军队伍;四、武装工农,打击地方豪绅反动势力,为起义扫清障碍。”(中共百色市委党史办公室编:《右江风雷——邓小平与百色起义》,广西人民出版社,2004)这一会议决定旨在改造旧军队、宣传和发动群众参加革命。1929年12月,邓小平、张云逸、雷经天、韦拔群等领导人组织发动百色起义,起义胜利后创建了红七军,颁布《中国红军第七军目前实施政纲》,并在恩隆县(今广西田东县)平马镇召开右江地区第一届工农兵代表大会,成立右江苏维埃政府,开始了党在广西多民族聚集地区实行工农武装割据的实践。在党的领导下,广西革命进入一个新的阶段。

红七军开展民族工作的思路和实践

红七军在左右江地区的民族工作以1929年红七军创建为起点,以1937年桂西红军游击队改编为终结,活动时间长达8年之久。红七军前委高度重视民族工作,提出“不懂得共产党的民族政策的,不配当一个共产党员,不了解争取少数民族的重要性和不参加这一工作的,不配当一个好的红色战士”(中共中央统战部编:《民族问题文献汇编(一九二一·七—一九四九·九)》,中共中央党校出版社,内部资料,1991)。红七军在革命实践中探索出适合广西实际的卓有成效的方式方法以做好民族工作。

注重维护民族团结和提高其政治地位民族平等和民族团结是党解决民族问题的基本原则,左右江地区属于少数民族高密度聚集地,这决定了革命根据地的建设需要各族人民的参与。但现实情况是“汉族干部中懂少数民族语言,了解文化的人很少;少数民族干部中懂得革命道理,掌握斗争方法的人也很少。”(何作庆:《红军长征时期民族政策比较研究》,云南民族出版社,2006)为提高各民族尤其是少数民族干部的思想水平和工作能力,红七军结合连年军阀混战致使左右江地区经济文化发展严重滞缓的实际,在领导左右江地区革命实践中,提出壮、汉、瑶等各民族一律平等的重要思想,并把帮助民族地区群众发展经济文化事业、提高政治地位作为一项重要工作来抓。

在政权建设方面,提出培养和吸收壮、瑶等各族优秀分子参加政府工作,充分发挥民族干部的桥梁纽带作用,提高各族群众的政治地位。针对广西的实际情况,红七军积极做好广西少数民族的统战工作,鼓励少数民族群众多渠道参与党的政治生活和革命事业,并优培少数民族干部。在干部储备上,红七军通过持续创办训练班培育干部,组织学员学习党的性质与宗旨、苏维埃的组织与工作、土地革命的基本理论知识、党的民族政策等。培训班由邓小平、张云逸、韦拔群等领导人授课,其中邓小平担任训练班主讲就有五六次。红七军第三纵队专门举办瑶族干部训练班,中共右江特委在果德(今平果市)、东兰县西山乡等地开办干部训练班。红七军对工作中表现优秀的民族干部委以重任:韦拔群、黄治峰分别担任红七军第三、第四纵队队长,廖源芳担任红七军直属部队指挥员,左右江地区的县、区、乡党委或支部书记多由壮族干部担任。据当时报刊记载,“瑶客与无产阶级跻登为县委委员”,“苏维埃政府组织,瑶客妇女,都要参加”(中共广西区委党史资料征集委员会《左右江革命根据地》编辑组:《左右江革命根据地》,中共党史资料出版社,1989)。通过民族干部,红七军搭起了与各族群众沟通的桥梁。滇黔桂边区革命根据地时期,桂西红军游击队仍采用红七军在桂时的干部培训方法,组织各个县的县委宣传部门“设法成立党的干部训练班”,鼓励“每个支部组织一个列宁小组,经常讨论政治变化或理论问题”(《左右江革命根据地》)。在党员队伍上,主张建立以少数民族为主的党员干部队伍。红七军前委将工作中心放在农民运动上,右江革命根据地丧失后,在与上级党组织失联的情况下,中共右江特委仍坚持开展对少数民族上层人士的统战工作,恢复党的组织与各级委员会,同时要求每个党员一个月里“至少要介绍一个新同志”,“每个同志应负责教育三人以上的基本群众”(《左右江革命根据地》)。在干部任用上,主张组织少数民族自己的人民政权,注重提高少数民族的政治地位。右江苏维埃政府的11名委员中,壮、瑶族委员就占了6名;右江地区有13个县的第一任主席都由壮族干部担任;“滇黔桂边区革命根据地时期党政军的1235名干部中,少数民族干部有1213名”。(中共广西百色地委党史办公室,中共云南文山州委党史征集研究室,等:《滇黔桂边区革命根据地》,中共党史出版社,1999)其间,1931年,红七军驻留广西余部认真贯彻落实中华苏维埃第一次全国代表大会通过的《关于中国境内少数民族问题的决议案》中提出的各民族一律平等的民族政策,“苏维埃共和国的一切法令,如像土地法、劳动法、选举法等,绝对应用于共和国的一切劳苦群众,丝毫没有民族的界限”,推进左右江地区和滇黔桂边区革命根据地少数民族群众与汉族群众在政治上享有同等的政治权利。1932年冬,韦拔群、陈洪涛相继牺牲后,黄松坚主动承担起右江地区的革命重任,恢复建立各级革命政权及各类群众组织187个,会员达2000多人。

在经济建设方面,领导和发动土地革命,帮助少数民族发展生产。1930年初,红七军政委邓斌(邓小平化名)、军长张云逸、政治部主任陈豪人联名印发《中国红军第七军司令部、政治部布告》,提出帮助少数民族发展生产的多项举措:帮助工人“增加工资”;帮助农民“土地革命,打倒地主”;帮助商民“废除苛捐,取消杂税”。3月,邓小平在从左江根据地赶往右江根据地的途中,深入壮乡瑶寨访贫问苦,听取地方干部汇报,对中心工作作出指示,“发动群众深入土地革命”,“不搞土地革命,得不到广大群众的支持,我们就变成无水之鱼”(黄现璠,甘文杰,甘文豪:《韦拔群评传》,广西师范大学出版社,2008),并在向都县(今天等县向都镇)、思林县(今田东县思林镇)等地召开农民座谈会。4月,邓小平与韦拔群一起在东兰、凤山两地领导土地革命试点工作,起草《土地法暂行条例》和《共耕条例》等指导性文件,组织受压迫最深的瑶族同胞加入共耕社。韦拔群在东兰领导土地革命时,提出“没收山主的山场、土地、森林,分给瑶民……”(《左右江革命根据地》)的土地分配主张。至此,右江地区土地革命运动全面铺开。1936年5月,《右江上游各县代表大会议决案》颁布,提出“向土豪劣绅和一切反革命派发起猛攻,没收他们的财务”“建立各种生产、消费机关”等做好财政预决算、节省开支的重要思想,进一步深化发展红七军的民族工作。

在文化建设方面,提出重点关注瑶、苗等少数民族文化教育事业的发展,保障各族群众受教育的平等权利。党在各级苏维埃政府设有文化委员会,主抓地方的文化教育事业。红七军在实施的政纲和布告中专列“提高瑶民的智识教育”“实行平民教育、发展识字运动”和“提高文化,普及教育,劳动儿童,免费入学”(《左右江革命根据地》)等多项教育政策,以保障少数民族群众平等接受教育的权利,推动左右江地区文化教育事业的发展。针对少数民族少年儿童上学难的问题,邓小平还专门提出“全乡劳动童子团,由乡团部分班编组,轮流教育并轮流牧牛”的解决办法。红七军尊重少数民族的语言使用、风俗习惯和宗教信仰,注重使用少数民族语言开展工作,严禁民族间相互歧视。

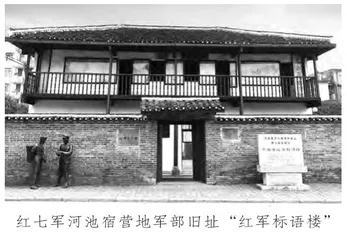

深入实际用群众喜爱的形式做好宣传工作宣传工作是党直接面向人民群众的前沿工作方式。邓小平多次提及宣传工作的重要性,要求“我们每一个红军战士都要使用两杆枪,除你手上的武器外,还要掌握宣传武器,要做到既是一个战斗员,又是一个宣传员”。为扩大党的政治影响,红七军前委提倡每个战士走到哪里就要把党的革命事业、革命主张宣传到哪里。邓小平、张云逸、韦拔群等红七军领导人以身作则,在东兰等县活动时,经常走村入户,宣传党的民族政策及主张。这不仅能拉近与群众的距离,还能有效瓦解敌军。1929年12月25日,中共广东省委就百色起义后右江工作给红七军前委作出指示,要“普遍的通俗的宣传苏维埃的理论,宣传苏维埃的政权一切具体形式和具体工作”。根据这一指示精神,为瓦解桂系军阀对共产党和红军的抹黑造谣,团结各族群众,提高他们的革命觉悟,红七军高度重视宣传工作,各级苏维埃政府都设有专门的宣传机构和宣传委员,要求宣传工作“一定要站在整个的阶级观点上,注意他们生活的苦痛,宣传汉瑶平等待遇,要发动他们的自决权。要他们起来反对汉人的压迫,要他们脱离酋长式的领导以求得本身的解放”(中共中央文献研究室,中央档案馆编:《建党以来重要文献选编(一九二一—一九四九)第7册》,中国文献出版社,2011)。根据地的各级组织利用报刊、革命口号、宣传标语等群众喜闻乐见的形式,向左右江地区的各族群众宣传革命道理,勉励各族群众团结一致开展对敌斗争。红七军前委组织制作一系列宣传党和红军宗旨的宣传品,如革命刊物、革命教材、革命标语、革命漫画等。据统计,目前保存完好的革命标语,仅在河池红七军宿营地军部原址就有55条标语、6幅漫画,被誉为“红军标语第一楼”,是全国保存红军早期革命标语面积最大、内容最丰富最完整的建筑。

红七军还利用左右江群众爱唱山歌的特点,组织唱演队开展宣传工作。1929年底,韦拔群组织的青年歌队,从东兰武篆出发,途经东兰县江平圩,凤山县福厚圩、盘阳圩,恩隆县七里圩、甫圩,奉议县(今田阳县)仑圩等地,进行长途歌会活动,宣传队“每到一个地方都与当地群众举行大中小型歌会,参加歌会的群众累积达万人之数”(中共百色市委党史办公室编著:《中国共产党百色市历史》,广西人民出版社,2011)。左右江地区各族群众由衷地赞叹,“红军真是‘乾人’(壮话,为“穷人”之意)的队伍”,认识到只有共产党和红军才是真正为他们利益着想的代表,各族群众踊跃参军参战,仅东兰、凤山两县就有6000多名群众加入红七军和赤卫队。

在滇黔桂边区革命根据地时期,右江地区党组织也始终坚持红七军的革命宣传方式,利用各种机会、各种形式,随时随地向群众宣传党的民族政策,宣传土地革命的政策和方法等。各族群众以“风吹雨打都不怕,生死都要当红军”高涨的革命热情来回应。1932年,红七军余部转战到滇黔桂边区后,边区党组织一如既往重视群众工作和民族工作,强调“各县区乡要工作比赛、竞争,夺取群众,教育群众,建立革命武装,推动文化,励行生产”(《左右江革命根据地》)。

红七军开展民族工作的经验借鉴

习近平总书记强调:“人民军队的历史经验,是艰辛探索得来的,永远需要我们弘扬。”红七军在左右江地区的民族工作是党的民族工作的一次成功实践,从实践与理论层面均对中国革命产生了重要影响。从实践层面看,一是打造了人民军队劲旅红七军,增强了中央苏区的革命力量;二是创建了以少数民族为主体的革命根据地,积累了党在民族地区局部执政的实践经验。从理论层面看,丰富和发展了毛泽东的工农武装割据思想,积累了处理民族关系、制定民族政策的宝贵经验,这也为新时代做好党的民族工作提供历史启示。