灵渠申报世界灌溉工程遗产历程

作者: 阳裕盛

世界灌溉工程遗产与世界文化遗产、世界自然遗产、世界文化景观遗产、世界农业遗产、国际湿地遗产并称为世界遗产。世界灌溉工程遗产是国际灌溉排水委员会(ICID)于2014年开始评选的文化遗产保护项目,旨在更好地保护和利用古代灌溉工程,挖掘和宣传灌溉工程发展史及其对世界文明进程的影响,学习古人可持续性灌溉的智慧,保护珍贵的历史文化遗产。世界灌溉工程遗产都是古代水利工程可持续利用的典范,以灵渠成功申报世界灌溉工程遗产项目为契机,深入挖掘并向世界展现中国灌溉历史文化,研究总结其科学技术、文化价值,对助推乡村振兴、生态文明建设和水利工程的可持续发展有重要现实意义。

世界灌溉工程遗产申报标准与灵渠符合的条件

按照国际灌排委员会要求,申请世界灌溉工程遗产的工程历史须在100年以上,至今仍在发挥灌溉功能。工程型式可以是引水堰坝、蓄水灌溉工程、灌渠工程或水车、桔槔等原始提水灌溉设施等。除此之外,工程还必须在以下一个或几个方面具有突出价值:是灌溉农业发展的里程碑或转折点,为农业发展、粮食增产、农民增收作出贡献;在工程设计、建设技术、工程规模、引水量、灌溉面积等方面(一方面或多方面)领先于其时代;能增加粮食生产、改善农民生计、促进农村繁荣、减少贫困;在其建筑年代是一种创新;为当代工程理论和手段的发展作出了贡献;在工程设计和建设中注重环保;在其建筑年代属于工程奇迹;独特且具有建设性意义;具有文化传统或文明的烙印;是可持续性运营管理的经典范例。

目前,《世界灌溉工程遗产名录》分为A、B两类。A类为仍在发挥灌溉功能的遗产;B类为已失去现实灌溉功能,但具有突出的历史科技价值的遗产。灵渠的申报类型属于A类。

灵渠符合申报世界灌溉工程遗产标准的条件为。

第一,为区域灌溉农业发展、粮食增产、促进农村繁荣、农民增收作出了贡献。灵渠是具有综合效益的水利工程,在发挥水运交通功能的同时,也推动了地区灌溉农业的发展,并逐步成为其主体功能。由于灵渠运河的军事战略地位,屯田推动了早期兴安地区灌溉农业的初步发展。随着常住人口的增加,灌溉农业成为山多地少的兴安地区社会经济的基础支撑,12世纪后,灵渠灌溉功能的地位越来越重要。1940年后,灌溉成为灵渠主要水利功能。目前灵渠已经成为兴安地区灌溉农业经济的重要支撑,为灌区粮食及经济作物生产、农村经济社会发展、农民增收发挥了不可替代的基础支撑作用。

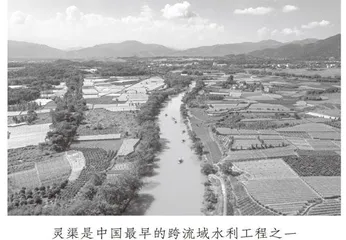

第二,在工程设计、建设技术、工程规模等方面领先于其时代,在其建筑年代是一种创新,属于工程奇迹,独特且具有建设性意义。灵渠是中国最早的跨流域水利工程之一,在公元前3世纪即以其宏大的规划视野、精确的高程测量与水文测算、科学的渠首选址与渠道选线、巧妙的工程体系设计等,在复杂而独特的地形、地貌之间,运用原始的工程技术和传统材料工艺建造而成,跨越分水岭,实现了长江流域与珠江流域之间的沟通,持续发挥水运、灌溉效益,工程体系、管理体系逐渐发展完善。灵渠是其所属建筑年代的工程奇迹,也是水利工程因地制宜、充分利用自然条件和科学规划设计的完美融合。

第三,为当代工程理论和技术发展作出了贡献;是在工程设计和建设中注重环保的典范。灵渠科学完善的工程体系规划,综合而充分的利用区域地形地貌、水系水资源条件,以最小工程量实现最大水利效益,至今仍在发挥效益,可为当代水利工程的规划设计和建设运行提供启示。灵渠水利工程是低影响开发的典范。工程规划建设充分体现了对自然地理环境影响最小的原则,延续运行2000多年,发挥最大水运和灌溉效益的同时,不仅未对区域的自然地理环境产生不利影响,而且通过对区域水资源的调配,进一步优化区域水资源条件和生态环境,改造了灌区农业生态系统。现代大型水利工程建设对环境的影响是社会关注和争议的焦点,灵渠则为此提供了规划设计理念和实践经验的经典案例。

第四,具有文化传统或文明的烙印。灵渠水利工程是秦始皇征战岭南、统一中国的产物,最初主要为军事目的,也因此被打上深深的时代烙印和军事文化特点,这是灵渠历史文化价值的重要组成部分。守护灵渠的军事堡垒秦城遗址尚存在,守卫和管理灵渠的陡军后裔及祠堂、村落至今仍在,都反映了灵渠军事文化的突出特征。灵渠为秦始皇统一中国和2000多年来岭南地区与中原之间的经济文化交流、民族融合,发挥了不可替代的作用。灵渠水利工程的规划设计,也充分体现了人与自然和谐的中国传统治水哲学。

第五.是可持续运营管理的典范。2000多年来,灵渠灌溉工程体系虽不断完善,但主体工程位置、体系布局及型式基本没有大的变动,持续发挥灌溉和水运效益。随着社会经济的发展,灵渠的水运功能逐渐蜕化、灌溉功能越来越突出,水利工程生命力则更加旺盛,充分体现了灵渠与时俱进、适应和服务社会发展的特点。灵渠水利工程持续2000多年,水利功能从未中断,工程体系的科学性和完善的管理维护,保障了其水利功能的可持续发展。

综上所述,灵渠具备申报世界灌溉工程遗产的条件。

灵渠申报世界灌溉工程遗产的历程

灵渠的价值不仅满足申报世界文化遗产的标准,同时也满足申报世界灌溉工程遗产的标准,为使灵渠得到全方位展示,兴安县委、县政府决定同步推进“双遗产”申报工作。为此,2017年12月15日,兴安县人大常委会副主任胡琳组织县申遗办和水利局相关人员,就灵渠申报世界灌溉工程遗产工作,专门赴中国水利水电科学研究院,就灵渠申报世界灌溉工程遗产工作作了汇报。国际灌溉排水委员会副主席、中国国家灌排委员会副秘书长丁昆仑以及中国水利水电科学研究院水利史研究所所长吕娟、所长助理李云鹏等领导和业务负责人对灵渠申报世界灌溉工程遗产提出了具体指导意见。他们认为灵渠申报条件较好,优势明显,并对灵渠申报2018年世界灌溉工程遗产给出指导意见。为做好申报工作,2017年12月21日,兴安县委、县政府成立兴安县灵渠申报世界灌溉工程遗产领导小组。组长由县委书记黄洪斌、县长黄钦担任,常务副组长由县委副书记经友新担任,副组长由县人大常委会副主任胡琳、副县长文新祥、县政协副主席伍发进担任。领导小组办公室设在县灵渠申遗办,主任由经友新兼任,副主任由胡琳、文新祥、伍发进兼任。

2017年12月底,中国国家灌排委员会副秘书长丁昆仑、中国国家灌排委员会办公室主任高黎辉等5人到灵渠现场考察,认为灵渠工程符合申报世界灌溉工程遗产条件,建议按具体的程序开展工作:遗产调查研究及价值挖掘基础性工作。遗产保护利用规划编制一编制申报文本一向中国国家灌排委员会提交申报材料(一般在每年的5月份之前)一国内专家组考察评估(一般在每年5-6月份)一向国际灌排委员会提交中英文版申报书。国际专家评审打分(一般在每年7-10月份)一国际灌排委员会大会公布本年度人选遗产名录(一般在每年10- 11月份)。遗产所报各项目,在年初经国内专家初审后,由国家灌排委员会主席团会议确定正式申报的项目,然后正式启动申报文本编制工作。灵渠应尽快完成一份申报汇报材料。2018年春节前,中国水利水电科学研究院和国家灌排委员会组织专家对申报的10家单位进行初评,先选出4个或少于4个的遗产预备名单。

2018年2月4日,兴安县委副书记经友新、县人大常委会副主任胡琳率县灵渠申遗办、县水利局部分人员参加在北京召开的年度世界灌溉工程遗产候选工程初评会。经友新向国家灌排委员会专家组提交《灵渠灌溉工程基本情况汇报书》,并作了《千古灵渠·水利明珠》专题汇报,专家组对灵渠的价值给予高度评价。最终在10家单位中,灵渠排名第二,通过初评。

2018年3月15日,中国水利水电科学研究院水利史研究所吕娟所长一行4人到灵渠考察,指导灵渠申报世界灌溉工程遗产工作,并对接2018年灵渠保护与申遗暨水利遗产保护利用学术论坛筹备的相关事宜。

2018年4月16日,国际灌排委员会主席瑞因德(南非),秘书长潘迪亚(印度),荣誉副主席、遗产评审组长李本洪(韩国),荣誉副主席、意大利国家委员会秘书长阿西里(意大利),执行主任沃马(印度),这5位国际专家在中国国家灌排委员会副秘书长丁昆仑及中国国家灌排委员会办公室主任高黎辉等人陪同下,一同到灵渠进行实地考察。专家组一行考察了灵渠大、小天平坝及铧嘴、水街、北渠的竹枝堰和南渠一支渠、三支渠、大湾陡、鸾塘堰、赵家堰等重要节点。专家组对灵渠的科学价值和在历史上的交通、灌溉作用给予高度赞赏,并对灵渠申报世界灌溉工程遗产从挖掘、整理、保护3方面提出了宝贵意见和建议。

2018年4月中旬,灵渠申遗办委托桂林电视台拍摄长达8分钟的灵渠灌溉工程申报世界灌溉工程遗产专题影视片。

2018年5月11日,中国国家灌排委员会组织水利部国际合作与科技司原巡视员孟志敏和中国水利学会水利史研究会会长、中国水利水电科学研究院副总工程师谭徐明等6位专家考察灵渠,并召开“灵渠申报世界灌溉工程遗产专家评估会”。在进行实地考察和听取申遗工作汇报后,评审专家组认为灵渠具备申报世界灌溉工程遗产条件,同意推荐申报。

2018年6月,由中国水利水电科学研究院水利史研究所、水利遗产保护与研究国家文物局重点科研基地共同完成的中国广西灵渠申报《世界灌溉工程遗产名录》文本(中、英文版)和桂林电视台拍摄的专题影视片上报国家灌排委员会。

灵渠申报世界灌溉工程遗产获得成功

为推进灵渠保护研究与申遗工作,讨论交流水利遗产保护管理与可持续利用中的紧迫问题与解决方案,2018年4月26日至28日,中国水利学会水利史研究会、中国国家灌排委员会、中共兴安县委员会、兴安县人民政府在广西桂林市兴安县举办“灵渠保护与申遗暨水利遗产保护利用学术论坛”。出席会议的特邀嘉宾有水利部办公厅原副主任、《中国水利史典》专家委员会主任郑连第,国际泥沙研究培训中心原副主任、《中国水利史典》专家委员会副主任蒋超,国际灌排委员会副主席、中国国家灌排委员会副秘书长丁昆仑等共30人。参加会议的有各省(直辖市、自治区)65人;主办单位28人。广西壮族自治区、桂林市、兴安县领导9人到会祝贺。自治区文化厅副厅长谢日万、兴安县县长黄钦在开幕式上分别致辞。会议共收到论文93篇。会议分开幕式、主旨报告和专题论坛三部分。来自全国各地以及广西的100多名专家,在两天的论坛中,就灵渠保护与申遗、灌溉工程遗产保护发展、水利史与社会发展、水利遗产及保护利用为主题进行讨论。会议期间,全体参会人员考察了灵渠水利工程、兴安红军长征突破湘江烈士纪念碑园。会议结束时,全体参会人员发表了《加强灵渠水利遗产保护倡议书》。

2018年8月13日晚,在加拿大萨斯卡通召开的国际灌排委员会第69届国际执行理事会上,2018年(第五批)《世界灌溉工程遗产名录》正式公布。中国的都江堰、灵渠、姜席堰和长渠4个项目全部申报成功。该项目申遗之后,兴安县委、县政府在灵渠风景区人口处立石刻一方,以记录灵渠灌溉之功:

始皇三十三年,凿灵渠于古邑兴安,与都江堰、郑国渠并称秦三大水利工程,其接湘江,连漓水,导三江而贯五岭,神州水网皆活,华夏乃成一统。

灵渠有大小天平调分量,兼铧嘴累云耕于万钧,立陡门三十有六,束微波之盈盈,灌田水涵二十四,堰坝症水四十余;南北二渠通漓湘,遂舟航灌溉两相宜。灌溉宋史有载:“溉田甚广”灵渠天人合一,工程精当,集航溉泄饮于一体,堪称世界奇观。历经二千余年,时有修治,明清时沿岸溉田千顷。

自中华人民共和国成立始,修灌渠,建泵站,引水源,增支渠,灵渠灌溉工程日臻完善,效用益增,沐生灵万民,溉沃野万顷,灵渠两岸旱涝无忧,遂咸鱼米之乡焉。

灵渠,这项建造于始皇三十三年(前214年)、具有2000多年悠久历史的古代伟大工程,自此进入《世界灌溉工程遗产名录》。