修护灵渠的历代先贤录

作者: 蒋建新

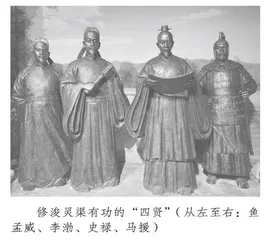

灵渠地处“兴安高万丈,水往两头流”的楚粤要津,对维护国家统一与惠泽当地民生具有不可替代的作用,千百年来,人们把在维护和管理灵渠中作出重大贡献的人尊为灵渠先贤。秦代史禄主持凿成举世闻名的灵渠,被后世列为历代修缮灵渠众多先贤之首。自汉代至清朝2000多年间,历朝历代官府均对灵渠进行了维护和管理,灵渠先贤辈出。据统计,历史上对灵渠进行的较大规模维修共有37次,其中:汉代2次、唐代2次、宋代7次、元代3次、明代6次、清代15次、民国2次;至今,兴安县仍不断加强对灵渠的日常管理,使灵渠的功能日臻完善。

马援疏渠平交趾

马援(前14-49),字文渊,东汉扶风茂陵(今陕西省兴平市)人,东汉“光武中兴”二十八名将之一,因功累官伏波将军,封新息侯。

东汉建武十六年(40年),汉交趾(今越南北部,属河内市)雒将之女征侧、征贰姐妹举兵叛汉,攻陷岭南60多座城池,自立为王。建武十七年(41年),光武帝拜马援为伏波将军,统兵经灵渠南征平叛。《后汉书·马援列传》记载:“援将楼船大小二千余艘,战士二万余人,进击九真贼征侧余党都羊等。”

马援南征时从洞庭湖溯湘江而上,行至兴安境内时发现,灵渠因年久失修,部分损坏,难以通航。为保证军需运输,马援便督士卒整修、疏浚灵渠。至今兴安民间还流传有“伏波将军马援卖马修桥”的故事。

建武十九年(43年),马援平叛成功,征侧、征贰被擒,岭南平定,印证了马援“丈夫为志,穷当益坚,老当益壮”“男儿要当死于边野,以马革裹尸还葬耳”的豪言。灵渠两岸百姓为了表彰马援重修灵渠的功绩,尊称他为修浚灵渠有功的“四贤”之一,建伏波祠以供奉他,至今马援的塑像仍立于四贤祠内,供人们膜拜。

李渤修陡固堤防

李渤(773-831),字溶之,洛阳人。中唐著名诗人,政治家,早年隐居庐山,唐敬宗宝历元年(825年),出任桂州(桂林)刺史,桂管观察使。李渤对灵渠修复十分重视,上任不久即视察灵渠。开凿于秦代的灵渠到了中唐时期,已经河堤崩溃,陡门俱坏。《新唐书·李渤传》记载:灵渠“后为江水溃毁,渠遂废浅,每转饷,役数十户济一艘”。官府征集灵渠两岸的大量民夫拉船,致使田地荒芜,民不聊生。李渤上任之初,见当地正值干旱,不少人背井离乡,另谋生计,便决定重修灵渠。李渤亲自到灵渠实地考察,对灵渠河道“重为疏引,仍增旧迹,以利舟行”,对灵渠进行了较大规模的整修,其主要功绩概括为疏渠道、固堤防、筑铧嘴、植陡门、筑万里桥,使灵渠更便于行舟和农田灌溉。李渤修建的“万里桥”,是广西历史上有记载的第一座石拱桥。兴安百姓为纪念他,尊他为修浚灵渠有功的“四贤”之一,将其塑像立于灵渠四贤祠之内。

鱼孟威疏渠悯民

鱼孟威(生平不详),唐懿宗咸通九年(868年),自黔南迁任桂州(今桂林)刺史,途经兴安时,见渠道湮圯,当地官员却以资金困难为由不予修复,鱼孟威当即质问道:“父慈于子,孰有子病而为家贫不医救乎?”遂于是年九月兴工修建灵渠,次年十月工程告竣,历时一年有余。总计用工日(一个劳动力工作一天为一个工日)5.3万多个,费钱530多万,鱼孟威一改前人采用的“杂束条为堰,间散木为门”的办法,即在前人用“杂束条”和“散木”作堤的基础上,采用巨石堆积方法筑砌铧堤。鱼孟威主持修缮灵渠后,“其铧堤悉用巨石堆积,延至四十里”,“其陡门悉用坚木排竖,增至十八重”,使其利楫通舟,灵渠修竣后,“虽百斛大舸,一夫可涉”。此后,“苛徭顿息,往来无滞”,航运畅通,百姓安居乐业。因此,鱼孟威被百姓列为修浚灵渠有功的“四贤”之一,将其塑像置人四贤祠以祀之。

李师中燎石以攻

李师中(1013-1078),字诚之,宋代楚丘(今山东曹县)人;宋仁宗嘉祐三年(1058年),任广西提点刑狱,摄帅事。当时灵渠年久失修,渐至颓废。嘉祐四年(1059年),宋仁宗下诏李师中以提点刑狱兼领河渠事。李师中领旨后即对灵渠进行调查,发现灵渠渠底连绵数十里遍布暗礁,阻挡船只航行并威胁行船安全,于是决定凿去暗礁。他委派张兢、石怀玉和孙约3人,率民夫1400人,用“燎石以攻”的方法破石浚渠,历时34天,用工47500个。渠底礁石大部被爆裂清除,河床得以平整,并修复了毁坏的陡门,完成了灵渠历史上第4次大修。李师中还将陡门增设至36座,比唐代增加了一倍,由于提水级数增多,水位相应提高,于是“舟楫以通”,便于更大、更重的船只通航。

“燎石以攻”的方法是我国采用火药爆破岩石之前的一种古老的开挖岩石之法,即先用火焚烧岩石,然后往灼热的岩石上泼冷水,使石头在热胀冷缩中破裂。对此,李师中还写了一首《兴安灵渠》以记述这次灵渠大修:“粤岭限南天设险,秦通舟楫凿嵯峨。若将毫发驱山石,移就斯渠利更多。”由于李师中对灵渠贡献巨大,老百姓将其列于“四贤”之后,配祀于“四贤祠”。 也儿吉尼修渠建庙 也儿吉尼(生卒年月不详),字尚文,西夏(今青藏地区)唐兀氏人,党项人的后裔,归顺元朝;曾任宫中谏官,供职中正院;元顺帝初年,出任广西道肃政廉访副使。至正十三年(1353年)夏,兴安山洪暴发,灵渠河水湍急,堤崩陡毁。也儿吉尼同情百姓困苦,主修灵渠,并捐款5000缗(一缗钱即一贯钱。一千个方孔铜钱用绳穿连在一起,就是一贯钱),命静江路判官王惟让、宪使张文显主持施工。至正十四年(1354年)九月动工,共用14.8万个工日,于次年正月竣工。同时,也儿吉尼还修建了四贤祠,祀奉史禄、马援、李渤、鱼孟威4位贤人,使之成为彰显灵渠厚重历史文化的一个缩影。

也儿吉尼在桂林任职十余年,重兴礼教,营建学宫,修浚灵渠,架设桂林阳桥,修缮舜祠,做了许多好事。老百姓为了纪念他,在兴安四贤祠旁建了一座“黑神祠”以祀之。

严震直修渠留诗

严震直(1344-1402),初名子敏,字震直,明代乌程(今浙江吴兴织里镇骥村)人;明代名宦,累官至工部尚书;洪武二十八年(1395年)出使安南。是年,广西南丹、龙州等地少数民族起义反明,明王朝决定派兵镇压,委派已经罢官归家的原兵部尚书唐铎为广西参议,谋划征讨事宜。

唐铎途经兴安,见灵渠年久失修,无法运兵运粮,就向朱元璋建议修复灵渠。朱元璋便敕令“坐事降为御史”的严震直修渠。

边关军情紧急。严震直接旨后,一面亲自沿渠考察损毁情况,调查了解历代灵渠损坏的原因及修缮的方法,一面提前准备修渠材料,征集修渠民工。洪武二十九年(1396年)九月动工维修,同年十一月底告竣。严震直主持的这次维修,共征集民工9110名,投入72880个工日,用去石板28130块、桩木15500根、石灰337450千克,重修了大天平、小天平共长42米,为了增加南、北二渠的水量,将天平加高了1米,加宽了18米;疏浚渠道17000多米,修复陡门36座,修水涵24处。

严震直快速完成这次灵渠的修复工程后,明朝大军及粮草经过灵渠南运,边境起义很快被镇压。洪武三十年(1397年),严震直因修渠有功升为右都御史。对此,严震直有感而发,写下一首《筑兴安堤》:“岭外河堤筑已坚,促装归去去朝天。桃花满路落红雨,杨柳夹堤生翠烟。黎庶勤劳功幸就,清朝治化德为先。老臣自愧恩无报,但祝皇图亿万年。” 陈元龙浚渠购田 陈元龙(1652-1736),字广陵,清代浙江海宁人。康熙二十四年(1685年)进士,授翰林院编修,官至工部尚书,文渊阁大学士兼礼部尚书。康熙五十年(1711年),陈元龙任广西巡抚,在广西任职7年,政绩卓著,贪官怕之.百姓爱之。 康熙五十三年(1714年),灵渠遭遇特大洪水,大、小天平坝以及飞来石附近的渠堤倾决殆尽,36座陡门仅有14座留有遗迹。为百姓生计,舟楫往来,陈元龙亲自督修灵渠。为完成此次修缮工程,陈元龙亲率官员捐俸金1200两。其主要功绩是:将大小天平上原来横置的巨石改为龟背状,将平铺的鱼鳞石改为长条石直插,以增强其抗洪能力;修整了尚存的14座陡门,原来已经废弃的22座陡门修复8座;疏浚航道,将自兴安北乡河口至灵川大河脚盆滩之间“所有滩石凿去殆尽”。陈元龙不仅完成了清朝初年的灵渠大规模的一次维修,而且还用余款购置渠田,渠田收入用作渠道管理者渠目、渠长的薪俸,做到有人管渠、有钱管渠,从而保障了渠道畅通。 鄂家叔侄缮渠留名 鄂尔泰(1677-1745),西林觉罗氏,字毅庵,清代镶蓝旗人,康熙举人。雍正八年(1730年),鄂尔泰任云、贵、广西三省总督时,与广西巡抚金供奉旨“发帑”重修灵渠。其主要功绩是修补了18座陡门和渠堤,凿去渠道中滩石149处,修建海阳石堤一道,长253米、高2米、宽约4米;在北渠建回龙堤作泄水天平;另修一道护内堤,在此渠下游挖支渠一条,长约240米、宽约10米、深约5米,用以泻洪。 鄂昌(1700-1755),清朝大臣,西林觉罗氏,鄂尔泰之侄。乾隆十一年(1746年)任广西巡抚时,曾主持疏导灵渠河道约1940米,并维修大天平、小天平,泄水天平、铧堤;加固了堰坝53座,渠堤24处。鄂家叔侄因先后修缮灵渠有功而留下千古美名。 查氏父子勘渠题字 查礼(1716-1783),原名为礼,又名学礼,字恂叔,号俭堂,清顺天宛平(今北京卢沟桥)人,清朝大臣。乾隆年间,查礼补庆远府(今广西宜州)同知。乾隆十八年(1753年),擢太平知府;乾隆十五年至二十三年间(1750-1758)在广西任职,建师江书院并亲自授课,在太平府设学政行署;乾隆十九年(1754年),奉旨协两广总督杨应琚修灵渠,其特殊使命是“勘陡门之圮败,探江源之巨细”,为修复灵渠“勘工估费”。查礼在兴安历时半年有余,颇尽心力,探湘漓之源,考察沿江支流、干渠。修渠期间,查礼忍受爱女夭亡的悲痛;为尽快修复灵渠,“惟恐时事急”,曾独自在兴安度过春节,“无人进椒酒”。

查礼当年除了勘工协修灵渠,还在灵渠飞来石上留下苍劲有力的“灵渠”题刻,撰有“复修灵渠记”“漓水异源辨”等文,写下有关灵渠的诗词40多首,数量之多在古代名宦骚客中极为罕见。其中一首《画湘漓江源图》是他在奉旨修复灵渠勤勉工作的缩影:“山光水色岂虚无,眼底纡回象壑殊。昨探湘漓源已得,挑灯连夜画江图。”

查淳(生卒年不详),查礼之子,字厚之,号梅舫。幼时随父至桂。乾隆五十一年(1786年),查淳由贡生累官至知平乐府;乾隆五十三年(1788年),移知桂林府。其父查礼曾奉旨参与修浚灵渠,探查湘漓之源。查淳为了却父亲的遗愿,距父亲在飞来石题“灵渠”二字36年后,题写了“湘漓分派”四字,立碑于铧嘴之上,成为灵渠著名的石刻。

谢启昆新法筑堤

谢启昆(1737-1802),字良壁.号蕴山,清代江西南康人,乾隆二十六年(1761年)进士,嘉庆五年(1800年)擢广西巡抚。他过灵渠时,见海阳堤坍塌近百米,堤内民田被淹,堤外河流浅涸。次年,谢启昆便捐俸修渠,仿照浙江修海塘用“竹篓囊石”之法,镶筑海阳堤,以除水患。“堤成,河流深通,民田俱得耕种。”“旧铜船过陡河必一月,至是三日而毕”谢启昆任广两巡抚期间,政绩卓著。他博学多才,治学有方,有《修陡河海阳堤奏》《树经堂集》《广西通志》等著作传世。 张运昭“三修”成“贤令”

张运昭(生卒年月不详),原名应昭,字卓云,贵州息烽县人,清代举人。道光十二年(1832年)春,兴安久雨,湘江水位猛涨,冲垮灵渠南陡至飞来石一段石堤,铧嘴、大天平、小天平也严重损坏。河水改道,渠道干涸,船舶停运,农田无水灌溉,城内居民饮水困难。同年十月,张运昭任兴安知县后,遍访乡绅百姓,询问兴安要情,得知兴安最急需办的事情为“三修”:修灵渠、修城墙、修县志。灵渠是湖南至两广水运枢纽,为国计民生之依靠,张运昭将修灵渠列为“三修”之首,并慷慨捐出薪奉,又请地方大户和江西、湖广客商捐资,动员以工代赈。当年11月动工,次年秋竣工,灵渠恢复了航运,解决了农田灌溉和县城居民用水问题。这是灵渠修缮史上唯一一次由知县负责,且不摊派民众捐款,完成工期较快的大修,兴安百姓无不称赞。张运昭针对乾隆五年(1740年)版的《兴安县志》,聘请在家守孝的兴安籍进士,时任翰林院庶吉士加一级奉直大夫刑部主事的蒋方正为总纂,重修了一部资料更为翔实可靠的《兴安县志》,共18卷;任职期间还积极办好漓江书院,发展文化教育事业,注重“养士爱民,诘奸除莠”,被人民称为“贤县令”。

李秉衡竟全功 李秉衡(1830-1900),字鉴堂,辽宁省大连庄河市人,是位颇有影响力的晚清重臣,初为县丞,继擢知县。光绪五年(1879年),李秉衡升为冀州知州;两年后又升为永平知府。清光绪十年(1884年)移任广西按察使(巡抚)。法军侵越犯边时,李秉衡主持龙州西运局,次年与老将冯子材分任战守,抗法保疆卫国,取得谅山大捷。光绪十一年(1885年),兴安遭遇百年不遇的特大洪灾,海阳河水位暴涨,将灵渠铧嘴、大天平、小天平、南陡门和北陡门全部冲垮,李秉衡请旨重修灵渠,并且作出决定,除将上述损毁工程全部予以修复,还将灵渠社公坝及新陡海底等工程都彻底修缮,以竞全功。

李秉衡主持的这次维修,是自明洪武年间严震直修渠以后规模最大的一次灵渠修复工程,它奠定了近代所见灵渠的规模和形制。其主要功绩是:将铧嘴改建在原址下游30丈(约100米)处;大、小天平采用叠石法加固,叠石如鱼鳞状,均排密布以灰泥接缝,外以巨石覆盖;修理陡门、加固石堤、凿去暗礁;除了对原有的22座陡门进行维修,还新建滑石、鸾塘、牛角等3个陡门。光绪十三年(1887年),洪水损坏部分灵渠的大小天平坝和3座陡门,李秉衡又下令修复,为灵渠的保护和持续利用作出了重大的贡献。

民国二十一年(1932年)和民国三十六年(1946年),兴安县县长田良骥和灵渠修建委员会先后对灵渠的大、小天平,秦堤,塘桥桥墩等处进行了修缮,为灵渠的永续利用注入了新的活力。中华人民共和国成立以后,古老的灵渠迎来了新生,不仅被公布为全国重点文物保护单位,还两次被列为世界文化遗产预备名单。目前,各级党委、政府高度重视灵渠的维修保护,历经沧桑的灵渠,正以人类优秀文化遗产的姿态走向世界。