金石不朽承载灵渠千年记忆

作者: 秦幸福

灵渠,古称离水、漓水、零渠、零渠、秦凿渠、陡河等,自秦代开通以来,已历经2000多年。旧有“兴安陡河为楚粤咽喉,路通百艘,灌田畴,裕国利民,所济甚大”之说,因其“导三江,贯五岭,济师徒,引馈运”,交通地位十分重要,历代王朝对它非常重视,有历史记载的修缮共37次,这些记载或著于文章,或见于摩崖,或刊于碑刻。其中,现存最早关于灵渠修缮记录的石刻,是镌刻于飞来石上的北宋庆历五年( 1045年)的秦晟《重修黄龙堤记》。而今,这些摩崖与碑刻仍静静地驻立在灵渠岸边,向世人默默讲述着千百年来在这里发生过的故事。

整个灵渠现今存有碑刻30块左右,兴安县文物部门先后收集了25件,多集中竖立于四贤祠殿内和碑廊,这些碑刻中关于重修灵渠记录的石碑共9块。灵渠两岸丰富的摩崖和碑刻真实记录了当时所发生的事件,是历朝历代对灵渠修缮、维护的记录,亦是历史文化艺术的留存,更是灵渠泽被世人的演化过程之见证。踏上秦堤,移步换景,凝视那一块块历经岁月洗礼的碑石,于万重楚山之隅,湘漓二水之间,发千古之幽思,足以让人忘情于时空与自然穿梭交织的生动体验中。

唐代名篇,桂州《重修灵渠记》

追溯秦代监御史禄开凿灵渠,东汉伏波将军马援疏浚灵梁,当时是否留下碑刻,而今未见实物,亦未见载于史籍,因此无法得知。宋代王象之《舆地碑记目·静江府碑记》载:“《重修灵渠记》,唐刺史鱼孟威撰。”由此可以认为,关于灵渠修缮记载最早的碑刻当是唐代咸通九年(868年)鱼孟威的《重修灵渠记》,该碑因历史久远早已不存,所幸碑记见载于明代嘉靖《广西通志》、清代董诰辑《全唐文》等诸多文献。笔者所见迄今对于该文的最早记录文献为明代洪武年间桂林府学教授陈琏修纂的《桂林郡志》,其卷之二十七中收录了鱼孟威《重修灵渠记》,标题后署名为“桂管都防御观察处置等使朝散大夫检校散骑常侍兼桂州刺史御史大夫上柱国赐紫金鱼袋鱼孟威”。

文中谈到灵渠自秦代史禄开凿,东汉马援将军对其进行了疏浚,得以拓展禹帝时代的边防和朝贡,广传尧帝时代的习俗和风气,后来由于年久失修,堤防均已损坏,无法行舟。至唐代宝历元年(825年),给事中李渤再次重修灵渠,历数十年而再遭毁没。鱼孟威经过走访勘察,决定积攒钱财物资,招募青壮劳力,修缮和疏通壅滞的渠道。自咸通九年(868年)开工,至咸通十年(869年)竣工,其铧形堤坝和沿渠堤岸均用巨石堆砌而成,延长至20千米,其斗门一律使用坚固的大木排竖,增至18重。通过清理、疏通渠道中的沙石,控制、引导水流,完善防范阻塞的工事,渠水不但量大而且畅通,即使是承载一百斛的大船,一个船夫也可以操控前行。

让人肃然起敬的,是《重修灵渠记》文末鱼孟威的一段自述,充分表现了他主持重修灵渠的出发点是为民解忧,体现出他爱民如子的胸怀。修渠过程中,鱼孟威亲力亲为,实地调研情况,多方征求意见,严格监督修筑质量,在经费开支上力主节约,不让国家造成浪费,不给百姓增加负担。正是由于他这种高贵的品格,因此为后世所景仰,人们将他与史禄、马援、李渤一同祀奉于四贤祠。

临源岭下,伏波遗迹永留传

临源岭下,原有分水龙王庙,清道光《兴安县志》载,“分水龙王庙在分水塘侧,祀龙王暨伏波将军”,并附有陈舀恒撰写的《分水庙记》:“分水庙祀龙神及马伏波,岸西断碑万历己丑(1589年)建,上镌‘伏波遗迹’四大字……”

分水龙王庙历经修缮,清代乾隆十一年(1746年),布政使鄂昌重修后,在庙旁建分水亭,今“分水亭”碑仍矗立在庙前,碑中间竖排大书“分水亭”3字,左下方为“西林鄂昌题”,落有两方印章,右上方刻“强恕堂”椭圆形章,下书“乾隆丙寅春日”。

自分水亭旧址向分水塘眺望,有一个以大、小天平坝为依托,前锐后钝的石砌建筑,由于它形如耕田用的犁铧,故名“铧嘴”,其上绿树交错,芳草萋萋,中心建有湘漓分派亭。1941年8月,中华民国政府军事委员会委员长蒋介石偕夫人宋美龄游灵渠,当时的兴安县政府在铧嘴修建一座小亭以纪念,命名为“美龄亭”。

伏波遗迹碑立于铧嘴,为碑面高2米、宽1.2米的立柱形碑,上有碑帽,帽顶呈葫芦形。与此碑并立的还有一块清乾隆五十六年(1791年)查淳题写的“湘漓分派”复制碑。

清道光《兴安县志》卷十三“金石篇”载:“铧嘴石柱题字‘伏波遗迹’。真书,径八寸。明万历十七年(1589年)己丑孟夏,知兴安县事岭南梁梦雷题。”梁梦雷也在灵渠南渠的飞来石上题写了“砥柱石”摩崖石刻。考梁梦雷其人,字明森,顺德人,明世宗嘉靖四十年(1561年)举人,官至荆州府通判,万历年间卒于家,著有《荆州集》。

岁月更迭,“伏波遗迹”碑柱傲立江心铧嘴上,任凭狂澜汹涌数百年而纹丝不动,无声地向世人诉说着伏波将军马援征战沙场的赫赫战功,展示出他老当益壮、马革裹尸的英雄气概以及强大的民族自信心。

鲤鱼洲中,镌刻鸿文《满江红》

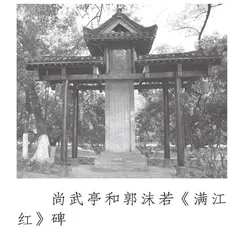

循分水塘而下,过南陡,便来到鲤鱼洲旁,状元桥横跨在灵渠广场与鲤鱼洲之间的灵渠支渠上。站在桥头,映人眼帘的是尚武亭,亭中竖立着一块石碑,乃是中国现代作家、历史学家、考古学家郭沫若先生题写的《满江红·灵渠》:“北自长城,南来至、灵渠岸上。亲眼见、秦堤牢固,工程精当。闸水陡门三十六,劈湘铧嘴二千丈。有天平、小大溢洪流,调分量。湘漓接,通汉壮。将军墓,三人葬。听民间传说,目空君相。史禄开疆难复忆,猪龙作孽忘其妄。说猪龙、其实即祖龙,能开创。”其注日:“一九六三年三月二十八日,天气晴明,往兴安观秦始皇帝三十三年史禄所凿灵渠。斩山通道,连接长江、珠江水系,两千余年前有此,诚足与长城南北相呼应,同为世界之奇观。”

据相关资料记载,1963年3月,郭沫若应广西史学会邀请,到南宁参加广西历史学会成立大会。会后,与著名历史学家翦伯赞联袂游览了灵渠,中共兴安县委副书记王多祜请其题词留念,两天后,郭沫若写了一首七律,并填写了这首《满江红·灵渠》词,手迹影印件发表在《桂林日报》上,手稿交中共兴安县委刻碑立于灵渠公园鲤鱼洲。

纵观碑文,其词作与注脚全部刻碑于石,之后,郭沫若先生对该词又作补充注解,刊于报纸。“将军墓三人葬”其后注:“传说史禄开凿灵渠时,初遣工人刘,次遣工人李监修,均未成而被杀;后遣工人张继之,卒成而自杀,盖不忍掠前人之功也。今江岸有三将军墓,即三工人之墓。‘将军’称号殆后人所封赠之。”“目空君相”其后注:“民间传说中,只提刘、李、张三人,而不及秦始皇与史禄,故云‘目空君相’。”“说猪龙”其后注:“传说修灵渠堤岸时,有一猪婆龙作怪,旋修旋圮。一夕,由四川峨眉山飞来一块巨石,将猪婆龙镇压住,堤始修成。今飞来石犹在堤上。此事荒诞不经,不足置信。所谓猪婆龙者,盖由‘祖龙’讹传而来。‘祖龙’即秦始皇之异称。”

郭沫若先生写的七言律诗《兴安观秦始皇时史禄所凿灵渠》,诗序:“1963年3月28日游兴安观秦始皇时史禄所凿灵渠,成此。”诗日:“秦皇毕竟是雄才,北筑长城南岭开。铧嘴劈湘分半壁,灵渠通粤上三台。江山一统泯畛域,工匠三人叠主裁。传说猪龙深作孽,英雄伟绩费疑猜。”

虽然在清代及民国时期早有文人学者在诗文中将灵渠与长城相比肩,但郭沫若先生的“两千余年前有此,诚足与长城南北相呼应,同为世界之奇观”语,才真正起到最权威的定论和最大范围的推广宣传作用,使得南方的灵渠以隽秀的身姿与北方雄奇的长城一并享誉世界。

四贤祠内,碑碣琳琅相辉映 四贤祠位于南陡下游100多米处的灵渠畔,祀奉着秦代郡监御史禄、东汉伏波将军马援、唐代桂管观察使李渤、桂州刺史鱼孟威这4位凿渠修渠功绩显赫的先贤,是灵渠文化文物汇集的重要场所。四贤祠修建年代无法考证,据元代黄裳《灵济庙记》所载,庙原在“西山之趾”,元至正十五年(1355年),岭南广西道肃政廉访副使也儿吉尼命静江路判官王凭让重修灵粱时,将旧祠易址,重建于此,并更名“灵济庙”。后经多次重修,重塑四贤青铜像,院内新挖鱼池,堆砌假山,增设碑廊,祠内花窗回廊,古木扶苏,祠外绿水环抱,颇有岭南园林意趣,置身其间,顿有穿越时空之感。

祠内原存6块古碑:元代黄裳的《灵济庙记》元代碑刻1块;清代碑刻5块,分别是康熙五十四年(1715年)陈元龙的《灵渠凿石开滩记》碑,乾隆二十年(1755年)梁奇通的《重修兴安陡河碑记》碑及杨应琚的《修复陡河碑记》碑,嘉庆二十五年(1820年)赵慎畛的《重修陡河碑记》碑和光绪十四年(1888年)陈凤楼的《重修兴安陡河碑记》碑。1985年,兴安县文物管理所重修四贤祠时,又将兴安各处与灵渠相关的20多块古碑一并移人院内碑廊,形成灵渠碑林,为灵渠保存了宝贵的史料。

碑廊旁静静存放着一块清代嘉庆年间兴安知县董储撰写的《魁星楼记》残碑,碑文记述了清嘉庆十二年(1807年)重修兴安魁星楼的情景以及魁星楼修成后的盛况:“斯楼之盛,则状元峰远峙于前,点灯山照耀于后,左临城郭,楼观参差,右挹湘源,双洪映带,临源胜景,斯楼占之,行见秀气所钟,地灵人杰,从兹文风丕振,科第联翩,将与山水而俱丽也。”其凝练的文笔、华美的词藻,记载了当时兴安县城的繁华与学风之盛,乃是明清至民国时期兴安县魁星楼最直接的见证,其碑文亦见载于清道光《兴安县志》。

碑廊中还有几副石刻对联颇值得玩味,如“一苇可航南海眼前小,万流皆俯黄河天上来”“国宝并辉北望长城一万里,仙源可辨南流人海二千年”和“湘漓异源非异源自来地志纷纷忘了相离二字,秦汉杂霸不杂霸祗此江堤寸寸亦当雄视千秋”等,分别从不同的角度概括了灵渠的历史沧桑和重要地位。

祠内还有3块罕见的古碑,号称“三绝碑”。第一块是“古树吞碑”,祠前有一棵需两人合抱的大重阳树,虽然树龄已有700多年,却依然枝繁叶茂、生机盎然,将倚靠树身的一方清乾隆十二年(1747年)的四贤祠“新装水神石碑”横吞人三分之一,使碑与地面平行悬空30厘米左右,可谓一大奇观。第二块是“劣政碑”,亦称“损德碑”,碑高1.47米,上书“浮加赋税冒功累民兴安知事吕德慎之纪念碑”19个大字,落款为“中华民国五年冬日阖邑公立”,实属当时全国罕见。第三块碑是清乾隆五十六年(1791年)查淳榜书“湘漓分派”碑,高2.76米、宽1.34米。此碑最先立于铧嘴,后因打鱼的村民冬天在碑前生火取暖而爆裂,碎为数块,经文物工作人员修复移于祠内。最为奇特的是,碑中的裂痕恰巧形成一幅铧嘴与大天平、小天平的平面示意图,亦是碑中一绝。

飞来石上,浑身摩崖皆故事

飞来石,矗立于灵渠南渠岸,高4米,周长20米,围径约28米,上平如砥,石缝中植有四季桂一株,四周红花绿树,南渠从它脚下缓缓流过,清幽静谧,历来名人雅士对其多有题咏。

该石上方寸之间,除了1954年和2002年唐天佑刻的两方水位标识石刻,尚有自宋代以来历代诗文题刻摩崖12件之多。其最早的题刻是北宋庆历五年(1045年)桂林衙前秦晟的“重修黄口堤记”;还有南宋宋翔题刻“虬如”、明洪武二十九年(1396年)严震直的“通筑兴安渠陡记”、明万历十七年(1589年)梁梦雷题“砥柱石”、明永历六年(1652年)萧道隆题“夜月潭辉”、清康熙年间曹林韵题“飞来石”等;另有4方已被磨平或因风雨侵蚀而无法辨识的摩崖。

尤为引人注目的是飞来石临灵渠一面最大的一方题刻,即清乾隆二十年(1755年)查礼题“灵渠”。清道光《兴安县志》卷十三“金石篇”载:“灵渠。真书一尺六寸,大清乾隆二十年春三月,诰授奉政大夫同知广西庆远府事监修湘江工,前户部陕西清吏司主事宛平查礼题。”文后附录:“案,飞来石在县东三里灵渠侧,突兀挺起,上平如砥,为湘漓二水所环抱。前人题咏颇多,今据字迹现存者采录于右。又大书‘灵渠’二字,《通志》作‘金渠’,误。”

素以考据严谨著称的唐兆民先生对于该条文中“金渠”之说,依乾隆《兴安县志》及嘉庆《广西通志》作了深入考订论证,认为因飞来石体积不大且早已刻满了前人之作,于是查礼命人铲掉原有的“金渠”,重题“灵渠”二字,现“灵渠”摩崖处即原题刻“金渠”处。