灵渠历史文化遗迹探踪

作者: 左志强

灵渠是世界上现存最古老的人工运河之一,建成于秦始皇三十三年(前214年)。灵渠把属长江水系的湘江与属珠江水系的漓江,神奇而巧妙地沟通在一起,从而使岭南与中原地区紧密相连。灵渠的开通对秦始皇最终完成中国的统一大业起到了重要的推动作用,2000年来,灵渠对中原与岭南文化、经济、贸易的交流与人员的往来起到了重要的桥梁作用,为海上丝绸之路的重要节点。灵渠虽小,却是三楚两粤的咽喉要道,在漫长的岁月中,留下了许多文化遗存遗迹,如与灵渠同时代的秦城遗址、石马坪古墓群,历史岁月中伴生有古严关、严关宋窑址、古码头等。这些都是历史的见证,是灵渠历史文化厚重的载体。我们通过科学的考古工作,对灵渠保存的历史及现状进行清晰的整理,力争还原灵渠的历史面目,对探索灵渠的科学价值有重要意义。

灵渠科学系统的调研考古,从1963年文物普查开始。1965年灵渠以其巨大的科学价值和保护的完整性,被列入广西壮族自治区重点文物保护单位。1986年11月,全国水利史会议在灵渠召开,会议汇集了国内著名的水利专家以及苏联、日本等国家的学者,是一次专门研究灵渠的国际性会议。当年为准确提供灵渠相关水利建筑结构的科学数据,桂林水电建筑工程处对大、小天平坝进行科学钻探,共打钻孔8处,累计钻探深度达到130多米,取出了标本及岩心,第一次对大坝的结构有了科学的准确数据。期间先后两次组织相关专家对灵渠进行全面科考、实地调查,并将考察成果汇集成编,出版《灵渠科考文集》。水利专家郑连第编写出版《灵渠工程史略》,第一次对灵渠的科学价值进行深度的探究。会议结束后,专家一致联名推荐,向文化主管部门提议将灵渠列入全国重点文物保护单位。灵渠于1988年被公布为全国重点文物保护单位,2012年被列入《中国世界文化遗产预备名单》,2018年成功入选《世界水利灌溉工程遗产名录》。

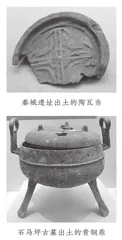

秦城遗址

秦城遗址位于灵渠与漓江汇合处的三角地带上,北距兴安县城2.5千米。这里地势十分显要,进可攻退可守。秦城是秦始皇戍五岭时所筑,南宋周去非在《岭外代答》中描述:“形势之险,襟喉之会,水草之美,风气之佳,真宿兵之地。据此要地以临南方,水已出渠,自是可以方舟而下;陆苟出关,自是可以成列而驰。进有建瓴之利势,退有重险之可蟠。”

秦城遗址由通济古城、七里圩王城、马家渡遗址、水街遗址4部分组成。1990年至2018年,广西壮族自治区考古队前后两次调查和发掘,发掘面积约500平方米,通济古城和七里圩王城遗址较为明显,为汉代以前城址。通济城南北长约900米,东西宽约450米。北、南、东三面城墙保存较为完好,西南墙已被漓江冲毁,仅存西北一角。在发掘过程发现了柱洞、水沟、灰坑、水井、散水等,出土了筒瓦、瓦当、板瓦、陶器、地砖等建筑材料以及陶豆、罐、铜镞、铁制农具等。 七里圩王城东西长约150米,南北长约250米,城墙四角有明显的角楼遗址,在北墙偏东处开城门一座。该遗址内也出土大量的建筑材料和铜、铁制生活生产用具与兵器,年代较通济城稍晚,为汉代中期至三国时期,可能为东汉和吴国时始安县的县治所在地。

石马坪古汉墓群

石马坪古汉墓群位于秦城遗址北面的土山岗上,与秦城有着密切的关系。1992年和2018年,广西壮族自治区考古队在此前后两次发掘出30多座古墓,这些古墓年代跨越秦、汉、三国时期,印证了与秦城遗址之间的相互关系。墓葬中出土了大量的陶制物品,包括陶屋、陶仓、胡人俑、罐、壶、钵等生活用具以及青铜鼎、壶、铜剑、矛、戈、铁剑等;还出土了部分有西域文化特点的玛瑙、水晶、玻璃饰品及金银器,这些物品印证了灵渠为古代海上丝绸之路的重要连接点。在石马坪出土的众多文物中,有几件具有鲜明的地方文化色彩,如陶灶,这是一件非常有生活气息的代表作品。传说,兴安是桂林米粉的发源地,秦戍岭南时,由于久攻不下,北方的将士非常想念故乡的面条,聪明的厨师便把南方的稻米磨成浆,制成条形,状似面条,解决了将士的思乡之苦。这件陶灶再现了米粉生产的过程:灶上有人在打制米浆,灶两边有冷却定型的大缸,灶门口有人在添柴烧火,旁边还有一只看家护院的小狗,这是一个多么生动的生活场景。古墓中出土了10多件汉代陶屋,这些陶屋结合岭南地区的气候条件而建,为岭南地区特有的干栏式建筑。干栏式建筑是针对南方地区潮湿的天气和多野兽的环境,为预防湿气、野兽对人的侵袭而设计建造,一层饲养动物,如猪、牛、羊等,二层是人的居所,有效解决了岭南气候对人居住不利的问题,这也是岭南文化和中原文化相互交融的结晶。

严关窑

严关窑位于兴安县严关镇的灵渠岸边,严关窑始烧于南宋,占地面积约3平方千米。南宋时由于北方战乱,人口和经济重心南移,北方的窑工把先进的生产技术带来南方。灵渠以得天独厚的水路交通便利条件而吸引窑工在此生产。1964- 1983年,广西壮族自治区考古队在此地先后进行过两次科考发掘,出土了海水双鱼图案印花印模,印模上刻有“癸未”字款,被定为国家一级文物藏品,现收藏于广西壮族自治区博物馆。1994年,因经济发展所需,大力兴办乡镇企业,要在窑址上建立水泥厂,兴安县博物馆组织清理工作,清理出严关窑产品2000多件。严关窑以仿北方耀州窑为主,胎体较厚,胎灰色泛紫或泛姜黄,质地细腻坚致。装饰采取胎装饰、彩装饰、釉装饰等。生产碗、盏碟、壶、罐等生活用品。图案有印花海水游鱼、缠枝牡丹和菊花、荷花、婴戏等题材,并有“太平”“天下太平”“春夏秋冬”“寿山福海”等文字款。严关窑对其他名窑产品也多有仿制,如钧窑、湖州青白瓷、江西吉州窑等。严关窑最具代表性的产品是窑变釉和兔毫釉。严关窑产品烧制后,便在灵渠装船,沿渠而下,经桂林至西江,销往沿海及东南亚一带。

古严关

距兴安县西南约7千米的严关镇仙桥村,并列着两座山岭,左边为狮子山,右边为凤凰岭,中间有一道约40米的隘口,灵渠南渠就从狮子山脚下绕过。这里山势险要,为古代军事要隘,古称严关、炎关,为古代中原进入岭南地区的陆路通道。严关有“峤西第一关”之称,现存的城垣用青石筑成,长43.2米、高5.3米,中间门券中设有关门,宽2.9米、高3.79米,为明代重建,关楼城上的两边“古严关”3个大字为清代县令商昌所题。

关于严关的建造年代,有多种说法。南宋周去非的《岭外代答》和清乾隆时的《兴安县志》均说建于秦戍五岭之时;清代顾祖禹《读史方舆纪要》认为建于汉元鼎五年(前112年),“归义侯越严为戈船将军,出零陵、下漓水……”严关之名亦为越严所建而得名。严关在历史上久负盛名,文化名人多写下诗词赞誉,如宋代范成大写下“回看瘴岭已无忧,尚有严关限北州。裹饭长歌关外去,车如飞电马如流”。刘克庄题“关北关南气候分,雪飞不过古来云。若非曾发看山愿,老大何因人瘴云”。从这些诗词中可以感知严关的重要性和特点。

严关地处湘桂咽喉,自古为兵家必争之地。南宋景炎元年(1276年),元将阿里海牙进兵广西,经略使马暨率兵三千,“凿马坑、断岭道”,死守严关,以保桂林城,元军久攻不克,只好改道龙虎关,绕道平乐而攻克桂林。南明永历二年(1648年),兵部尚书瞿式耜以严关为天险抵御清兵。清顺治九年(1652年),农民军将领李定国挥师攻破严关,直取桂林,大败清将孔有德。

严关作为岭南与中原地区交流的重要通道关隘,过往的历史名人众多,留下大量的诗词歌赋,如宋代的李师中、张孝祥、范成大、刘克庄等均有严关诗词。关西凤凰山崖上留下十余方北宋至民国时期的石刻,其中最早的为北宋政和五年(1115年)桂州知州程郝东归时题写的“严关”;除此之外,还有宋嘉定九年(1216年)方信孺题写的“严关”,晚清邑人张鼎星题诗“放眼图披五大洲,古严关险著千秋”等。这些珍贵石刻都反映了严关地理位置的重要性。

古石马头

灵渠自开凿以来,对岭南地区与中原的经济、文化交流起到了重要作用。南海的盐、珍珠、玛瑙、香料和云南的铜,中原的粮食、布匹、瓷器等物品都通过灵渠转运。灵渠沿岸设有几个重要码头:有以客运为主的渡头江和画眉塘码头;有以仓储货运为主的货物集散中心,如三里陡和溶江镇的盐埠码头。清代乾隆时期,桂林大盐商李宜民在盐埠和三里陡设置食盐仓库,2000年,兴安县博物馆在三里陡盐仓附近的灵渠中,根据当地村民的指认,发掘出土一枚重达105千克的石秤砣,上面刻有清乾隆五十六年(1791年)的年款。该秤砣也是目前国内发现的最大的古代秤砣之一。

灵渠作为一处存在了2000多年的古代水利工程,集中展示了古代劳动人民治水的智慧。它集交通运输、防洪、灌溉等功能为一体,一直造福于人民,对保证祖国领土完整,促进民族融合、经济文化交流都作出了不可磨灭的贡献。今天我们为保护好这一世界古代水利建筑的明珠,制定了多项保护措施。现在灵渠正在积极申报世界文化遗产,未来,我们将更好地把灵渠的科学和智慧呈献给全世界人民。