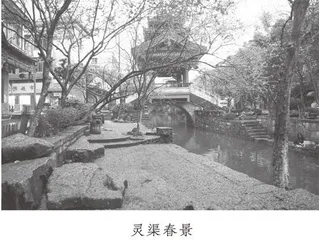

行尽灵渠路兴安别有天

作者: 秦堤

2000多年来,灵渠的功能不止航运和灌溉,她对人类的贡献还在于孕育了不计其数的文学作品,诗词是其中的重要部分。

1963年3月28日,中国现代作家、历史学家、考古学家郭沫若与翦伯赞等人一同游览灵渠,之后创作了《满江红·灵渠》一词:

北自长城,南来至、灵渠岸上。亲眼见、秦堤牢固,工程精当。闸水陡门三十六,劈湘铧嘴二千丈。有天平、小大溢洪流,调分量。

湘漓接,通汉壮。将军墓,三人葬。听民间传说,目空君相。史禄开疆难复忆,猪龙作孽忘其妄。说猪龙、其实即祖龙,能开创。

后来,此词及注文被刻碑,立在灵渠公园内的南渠右岸,注文中由“与长城南北相呼应,同为世界之奇观”延伸出的“北有长城,南有灵渠”一词成了灵渠最好的宣传词。

鉴于郭沫若在现当代文学和史学上的显赫地位,《满江红·灵渠》成了现当代灵渠文化盛宴中不可或缺的经典佳肴,也是今人看灵渠、写灵渠的标杆之作。之前的漫长历史中产生的灵渠诗词文化是怎样的呢?本文特意撷取部分具有代表性的古代诗词,引领读者游览不同时期的古朴而优雅、诗意盎然的善水灵渠。 灵渠·陡河:诗题中的两大关键词

对于灵渠,古人写入诗题最多的两大关键词是灵渠和陡河。陡门在灵渠的航运中起着关键作用,灵渠在历史上曾经有过36座陡门,故又称陡河。

宋仁宗嘉祐三年(1058年),官员李师中就任广南西路提点刑狱公事,任中曾主持修浚灵渠,作《重修灵渠记》,并赋有《兴安灵渠》一诗:

粤岭限南天设险,秦通舟楫凿嵯峨。

若将毫发驱山石,移就斯渠利更多。

明代名宦、累官工部尚书的严震直曾因事降为御史,于洪武二十九年(1396年)奉旨主持修浚灵渠,竣役后,作《筑兴安堤》:

岭外河堤筑已坚,促装归去去朝天。

桃花满路落红雨,杨柳夹堤生翠烟。

黎庶勤劳功幸就,清朝治化德为先。

老臣自愧恩无报,但祝皇图亿万年。

“桃花满路落红雨,杨柳夹堤生翠烟”是当时灵渠两岸的真实写照,至今在分水塘至水街的灵渠两岸还可寻找到几乎完全相同的景致。

明万历二十二年(1594年),著名诗人俞安期由楚人粤,赴桂林旅游,过兴安时作有《舟过灵渠即景》:

秦渠曲曲学三巴,

离立千峰插地斜。

宛转中间穿水去,

孤舟常绕碧莲花。

这首诗将蜿蜒流淌的灵渠与“阆苑白水东南流,曲折三回如巴字”的古三巴地区的河流相比,碧莲峰则是比喻灵渠两岸苍翠挺拔的山峰,特色鲜明,诗意盎然。

清康熙五十三年(1714年),广西巡抚陈元龙率官员捐俸修浚灵渠,竣工后作有古风长诗《重修陡河天平石陡门告成》。作者用大部分篇幅描述了灵渠的航运和灌溉历史以及修浚灵渠后“工成棹舟阅新陡,沿岸欢呼动童叟”的成效和景象,最后感慨道:

此河楚粤之咽喉,所利不止贻一州。

南接漓江北湘水,中隔此河居上头。

“行尽灵渠路,兴安别有天”——这一精彩的兴安地域性广告词,出自清道光元年(1821年)举人,曾任梧州府教授、国子监监丞的苏宗经的《出陡河过兴安县》:

行尽灵渠路,兴安别有天。

径缘桥底入,舟向市中穿。

桨脚挥波易,篷窗买酒便。

水程今转顺,翘首望前川。

清道光十七年(1837年)夏,57岁的广西永福籍画家李熙垣启程漫游北方。他沿桂林漓江而上,过灵渠、入湘江、进洞庭、出长江、至武昌,“舟行数千里,所见佳山水,辄推篷以写其意,得三十五景,名日《江行图》”,其中在兴安境内作了7幅画,题了7首诗,其中的《陡河》为:

几日飞帆滞陡河,一重水尽一重波。

摇舟直上红沙堰,两岸山风动棹歌。

李熙垣以诗画告诉人们:灵渠是画,画里有诗。

分水塘·分水岭:

湘漓自此相离去

灵渠大、小天平筑成后,湘江水位抬高、水面增宽,形成一个硕大的“塘”,在铧嘴和大、小天平的作用下,注入漓江和湘江的河水约“三七开”,因此人们把这个“塘”称作分水塘,雅称渼潭。迄今发现的最早与分水塘、分水岭有关的古代诗歌是伍彬的《题全义分水岭》:

前贤功及物,禹后杳难俦。

不改古今色,平分南北流。

寒冲山影岸,清绕获花洲。

尽是朝宗去,潺湲早晚休。

伍彬,五代十国末宋初下邳县人。五代时仕楚马氏。楚亡,人宋授安邑主簿,秩满归隐全义分水岭。

明永乐四年(1406年),曾是“内阁首辅”的解缙因被诬为“试阅卷不公”而被贬为广西布政司参议,翌年二月初五日从南京启程南下,到兴安后游览分水塘,写了一首七绝《兴安渠》:

石渠南北引湘漓,分水塘深不作堤。

若使秦人多二纪,锦帆直是到天涯。

“分水塘深不作堤”,分水塘下端建有大天平和小天平两座滚水坝,为何说“不作堤”?原来,“堤”是指“用土、石等材料修筑的挡水的高岸”,“坝”是指“截住河流的构筑物”,因此大、小天平不能称为“堤”;大、小天平构筑好后,分水塘形成,其东西两岸水位自然升高。解缙抵达分水塘时,分水塘两岸人烟稀少,水位升到哪里就是哪里,无需筑堤,看到的自然是一种“不作堤”的景象。现在的分水塘两岸,路边都砌了防洪或便民之“堤”,则是后来社会发展的需要。

“湘漓同源,湘漓自此相离去”,“湘漓”与“相离”音同而字异。其实,古人表达“湘漓”与“相离”意境的诗也不少,诗人们在分水塘触景生情、寓情于景,把人生的生死离别情感表达得淋漓尽致。

在吟咏分水塘的古代诗歌中,元末明初刘三吾的《游汾水塘》,明代邓云霄的《分水塘书怀》、曹学俭《兴安同孟唐泛舟灵渠观湘漓分流处》,清代查礼的《分水亭晚眺》《雨中泛舟渼潭》,以及越南后黎朝武辉埏的《题分水亭》、阮朝吴时位的《湘漓分水》等,都是优秀之作。

铧嘴:惊疑蛰起龙分水

铧嘴是灵渠的重要枢纽工程之一,指建在灵渠大、小天平顶端向江中延伸的一道石堤,因其前锐后钝,形似犁铧之嘴,故称铧嘴,在古代亦常被写作“铧觜”。

清顺天府宛平人、累官湖南巡抚的查礼是乾隆元年(1736年)举人,他在任广西庆远府同知时,于乾隆十九年(1754年)奉上级之命长住兴安考察、督浚灵渠。期间作诗较多,其中与铧嘴有关的是《自铧觜历湘漓二江各陡门》:

昔闻湘漓间,巍然铧觜矗。

高厚若石坛,分木走山麓。

上下设陡门,旧有三十六。

束水济舟航,利如野称沃。

楚粤通有无,百物赖以足。

一举防川劳,千古民所欲。

我今历两江,非复当时局;

铧摧堤亦崩,波流不可蓄。

陡砌夏涨冲,石走如碌碡。

秋深水正浅,渊汀不盈掬。

断石望参差,恍似牛羊伏。

养技至此穷,进退嗟维谷。

查礼在兴安主要有两大任务:一是对浚渠工程“勘工估费”,二是监督管理浚渠工程。他“自铧觜历湘漓二江各陡门”是为了“勘工估费”。这首诗的后半部分就是当时铧堤损毁、陡门被水冲坏、行船进退两难等情况的真实写照。

乾隆三十一年(1766年),“江山代有才人出,各领风骚数百年”的作者赵翼出任广西镇安(今广西德保)知府,路过灵渠,写下了《铧嘴为湘漓二水分流处》:

危滩上尽得平池,半向南流半北驰。

听取两头呜咽水,哀音绝似泣相离。

传语山泉莫浪悲,只愁流出性潜移。

在山一点清能认,终有相逢到海时。

此诗既写了铧嘴,也写了“湘漓分派”,更拟人化地表达了湘江和漓江“终有相逢到海时”的深远意境。

兴安本土诗人彭榕,字御萱,号晦园,清末举人。民国初年曾任广西法政学校校长,后脱离政界。民国时期作有“兴安八景”诗,《铧嘴观澜》是其中之一:

澎湃汹汹激上矾,横流倒泻震声威。

惊疑蛰起龙分水,舞爪掀鳞势欲飞。

该诗描绘湘江上游涨水时,分水塘汹涌澎湃,激流撞击铧嘴,发出阵阵巨大的声响,整个铧堤看上去宛如一条“惊疑蛰起”的巨龙,“舞爪掀鳞势欲飞”……

祠庙:人人心中有期盼

兴安县城周边建于灵渠之畔的古代祠庙中,分水龙王庙、伏波庙、伏波祠和濂溪祠深得文人骚客吟咏。

分水龙王庙,清道光《兴安县志》云“在分水塘侧,祀龙王暨伏波将军”,清顺治十八年(1661年)重建,康熙三十七年(1698年)、雍正七年(1729年)、乾隆十一年(1746年)先后作了修葺。

清乾嘉年间大儒学家阮元于嘉庆二十二年(1817年)至道光六年(1826年)任两广总督,过灵渠时,曾作有《舟过陡河谒分水神庙》,其中:

峨峨海洋山,一源分两溜。

南与南海通,北与湘湖凑。

陡门三十六,设闸不使漏。

我来欲溯之,涸逢庚伏后。

安能陆荡舟,来朝马将走。

俄看风转帆,油然云出岫。

凉雨漫天来,入夜远且透。

涨发大榕江,津吏启河窦。

压水舟尺许,水今二尺厚。

若到天平间,势易转河右。

山灵更示奇,巧待入陡候。

乌云天际垂,复令秋雨逗。

又闻四月旱,祷雨得神救。

古祠林樾清,平野稻花秀。

我今逾岭脊,顺流行更骤。

稽首谢云山,岂非得显佑。

该诗描述了舟过陡河时看到的两岸风光,提及当年四月天旱时,人们“祷雨得神救”。诗人看到眼前古祠林清、“平野稻花秀”的喜人景象,非常高兴,不由得“稽首谢云山”,希望自己也得到神灵保佑。

灵渠分水塘旁祭祀东汉伏波将军马援的祠庙,唐至清代均建有,唐代叫伏波庙,清代建有伏波祠。清代张九钺(1721-1803).湖南湘潭人,字度西,号紫岘,乾隆二十七年(1762年)举人,历官江西、广东多县知县。他过兴安时,写有《伏波将军祠》: 凛凛伏波祠, 孤悬绝壁危。 地开秦斧凿, 天挂汉旌旗。 将近飞鸢渚, 如闻下濑师。 谁歌武溪曲, 风雨夜迷离。 有关兴安濂溪祠的诗,迄今只发现明清时期越南后黎朝黎贵悖、阮朝潘辉注等6位使臣的,显得非常珍贵。后黎朝黎贵悖的七言古风《谒濂溪周先生祠》、阮朝潘辉注的《过兴安望濂溪先生祠》、阮朝裴文稷的《兴安谒周濂溪先生祠》等,可以看出,越南使臣非常重视兴安濂溪祠,格外推崇濂溪文化,也从一个侧面反映出宋代理学在灵渠流域的传播与发展,大大丰富了灵渠文化的人文内涵。

飞来石:影动波心似欲飞

飞来石,灵渠公园内突兀于离鸟鸣山脚不远的灵渠右岸,石高4米,周长20米,围径约28米;上平如砥,石缝中长有生机盎然的四季桂一株。对于飞来石,历来名士多有留题和吟咏。

清顺治十四年(1657年)丁酉科举人、康熙二十二年(1683年)曾参与纂修《广西通志》的桂林灌阳籍名士唐纳牖,过兴安时作有《飞来石》:

飞从何处来?屹立漓江浒。

潭月生清辉,烟云恣吞吐。

应知瑰异姿,不与俗尘伍。

石丈几人呼?米颠自千古。

清康熙年间曾任兴安知县的陈关调,所作《飞来石》表达的是另一种意境:

天然浑朴质,屹立水之湄。

色黑常浮润,神苍欲吐奇。

未尝滋蔓草,却是有春枝。

但负游山赏,徘徊应在兹。

清代画家李熙垣《江行图》册页里的题画诗《飞来石》,是一首七言绝句:

飞来峰上飞来石,何日飞来湘水侧。