古桥古韵灵动灵渠

作者: 李国权

“古树参天,古巷幽深,水街水清,灵渠有灵。”这是2005年中央电视台给获得“魅力名镇”的兴安颁奖词里的一句话。

兴安灵渠是一条充满灵性的河渠。千百年来,流淌在灵渠里的水清澈透亮,富有灵动美,点缀在灵渠上的10多座古石拱桥,静静地守护着灵渠,犹如彩虹卧波,更像一颗颗璀璨耀眼的明珠,让古老的灵渠熠熠生辉。此时的古石拱桥已不单是连接两岸,供人们通行的普通桥梁,渠水也不仅是简单的供灌溉和运输之用,而是渠水与石拱桥的有机结合,动静中带着和谐,灵动里富有韵律;渠水中倒映着桥拱,桥拱映衬着渠水,像一轮满月摇曳在渠中,半实半虚,半静半动,醉了渠边的花草树木,更醉了赏景的路人。清朝乾隆年间,人们将粟家桥、万里桥、娘娘桥、接龙桥、萧家桥、三里桥、霞云桥、花桥、观音阁桥等9座石拱桥冠以“九虹桥”雅称,在邑内外传为佳话。

灵渠上原有大小石拱桥11座,其中南渠9座:粟家桥、万里桥、娘娘桥、接龙桥、萧家桥、三里桥、霞云桥、侍郎桥,灵山庙桥。北渠两座:花桥、观音阁桥。除萧家桥、观音阁桥、花桥已不存,其余8座皆保存完好。现介绍其中几座著名的石拱桥,以飨读者。

粟家桥

粟家桥,位于灵渠泄水天平下游300米处,桥下游200多米即为水街上水门。桥东为秦堤,东北方向200米处即为建于清雍正五年(1727年)的渡头江石板桥;桥西是城台岭缓坡地,西北方向百余米有三将军墓。粟家桥是从灵渠上游数起的第一座古石拱桥。

粟家桥在明代嘉靖年间的《广西通志》已有记载。此桥为虹式单拱石桥,整桥水平长15.5米,其中桥面长7米、宽2.6米,东岸桥堍15级,水平长5米,西岸桥堍10级,水平长3.5米;桥拱底跨度6.8米,拱高5米。

在明朝初年,城台岭上住有粟氏家族,家族在县城万里桥圩市生意做得红火,堪称兴安当时的名门望族。然而其往来圩市交通不便,万里桥以上到粟家村城台岭下皆无桥梁,只有上水门的一木板吊桥,经风吹日晒、水泡雨淋,木桥不堪重负,且南岸是城台岭缓坡,杂草灌木满山,道路不平,崎岖狭窄。于是粟家人经过协商,在离村最近的岭下灵渠码头建起这座石拱桥。因渠北岸即是秦堤,沿秦堤到万里桥便利快捷,石拱桥的建立,大大方便了两岸人们的出行。几十年后,不知何故,粟家村举家搬迁,经过数百年的斗转星移,岭上已找不到原村庄的痕迹。

粟家搬迁的原因和搬去了哪里,已然无法考究,但不论怎样,粟家人建桥的功绩人们是永远也不会忘记的。几百年来,粟家桥历经雨雪风霜、洪水冲击,且每天人来人往、踩踏频繁,从没维修过,虽然桥面桥身写满沧桑,但仍然坚固地静卧在灵渠之上,这在灵渠古桥史上是个奇迹。

2005年,中央电视台社会栏目主持人敬一丹,到兴安拍摄“魅力名镇”专题宣传片,其中一组镜头的背景就是粟家桥。画面上显示,人们从容的在桥上行走,孩童们欢快的在桥下戏水。宣传片解说词说道:人们与石桥、人们与灵渠的自然和谐、相互依存,让人为之动容。

万里桥

万里桥,位于粟家桥下游1000米,县城中水关与下水门交汇处,北街里南街口,建于唐宝历元年( 825年),为当时维修灵渠的桂管观察使李渤所建。此桥是古时兴安南来北往出入县城的必经之地,据传该桥距唐代都城长安水路约一万里,故名,亦有“前程万里”之寓意。此桥雄伟大气,壮观无比,是灵渠上最负盛名的石拱桥,往来行人过桥时必先观赏一遍才上桥通行。桥为虹式单拱,桥上原无亭。明代时拱桥损毁严重,明洪武八年(1375年),知县曾孔传将桥重新维修,并在桥上建一木结构凉亭,供往来行人歇脚之用。明成化年间,湖广都指挥陈公见桥亭朽败,请匠修复。清雍正三年(1725年),县内乡绅重新维修拱桥及桥亭。

万里桥周边历来就是兴安最繁华的地段,其东北岸的中水关、下水门、北街里以及西南岸的北大街,在明末清初形成一个大型集市,各种南来北往的货物通过灵渠和湘江在这里集散,各行各业的人云集这里来讨生活。万里桥市是兴安七大古圩市之一。

明朝进士、刑部主事董传策为万里桥题诗《渡兴安万里桥》:

忆昨含香侍圣朝,

风烟回首隔迢遥。

客游忽到三江峡,

世路今过万里桥。

笼内乾坤人独醒,

舟中日月赋堪消。

戍楼那更炎荒远,

横笛秋天爽气飘。

万里桥遭受的磨难为灵渠石拱桥之最,在之前毁损重建几次的基础上,清嘉庆年间(1796-1820)和民国三十三年(1944年),这座木质桥亭又两次遭火毁坏。

1964年,兴安县人民政府重修万里桥,重修后桥面长6.25米、宽6米.东北岸桥堍11级,坡长4.5米,西南岸桥堍9级,坡长3.75米,桥拱高3米,考虑当时条件,桥上没有建亭。1985年,兴安县委、县政府为了发展旅游,将万里桥建成钢筋混凝土结构的仿古桥梁,并建桥亭,亭内顶绘有彩画“八仙过海图”;2004年,打造灵渠水街,将单桥亭建成双桥亭。桥北亭上匾额书日“楚越要津”,其对联为“桥名万里沟通楚越雄八桂;渠历千秋襟带漓湘誉九州”。桥南立有明代成化年间广西提学副使吴玉所撰的《万里桥记》碑刻。

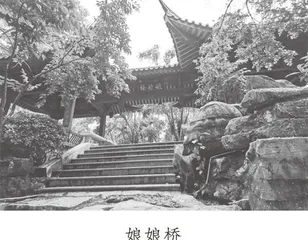

娘娘桥

娘娘桥,位于下水门,万里桥下游100米处,原名天后桥,清康熙七年(1668年)本邑监生石琴国捐建。娘娘桥是灵渠上唯一带有母性色彩的桥。天后即妈祖,是以中国东南沿海为中心,扩及东亚及内地河流的海神信仰。石琴国建桥的初衷,不是用来方便两岸的行人(因为上游100米有万里桥,下游50米有接龙桥),而是给来往灵渠和湘江的船主、商人、旅客和船工,有一个祭祀妈祖,祈祷一路顺风顺水、旅途平安的场所。桥上建有凉亭,亭内供奉着妈祖神像。灵渠和湘江水路繁忙,每天亭内香火不断,烟雾缭绕,前来祭祀的香客络绎不绝。

民国时期,随着桂黄公路和湘桂铁路的相继开通,水路运输逐渐萎缩,娘娘桥的祭祀功用基本结束,桥亭成了人们休闲娱乐的场所。人们在桥上吹拉弹唱,谈天说地,亦是热闹非凡。1933年,桥亭因年久失修,突然倒塌,死、伤数人,酿成惨痛悲剧。自那以后,桥亭废墟拆除,仅留拱桥,有文人取“沧浪之水清兮,可以濯我缨”之名句,改名“沧浪桥”。

1985年,当地人民政府重修沧浪桥桥亭,使用钢筋混凝土结构,上覆琉璃瓦,内顶描有彩绘“嫦娥奔月”图。2004年,政府为了打造灵渠水街,再次提升沧浪桥,将桥名恢复原名“娘娘桥”,把桥亭建为双亭,亭内面积增宽一倍,可供更多游人休闲度假、观光憩息,兴安县内一些民族器乐、山歌戏曲爱好者不定期地在亭内一展才艺,观赏者众多。

接龙桥

接龙桥位于下水门,距娘娘桥下游50米处,建于宋太平兴国八年(983年),清乾隆元年(1736年)重建。1988年,兴安县在桥的原址上增建钢筋混凝土桥亭。其桥面长6.1米、宽7米,拱高4.8米,东桥堍10级;西桥堍被拆城墙的泥土填平。桥名为“接龙”有3种说法:一为接龙脉,二为接龙驾,三为接龙舟。

接龙脉,即连接中华民族之血脉,因中华民族皆为龙的传人。

接龙桥与大湾陡之间的灵渠北岸是广袤的渠田垌,渠田垌靠下水门的出人口有一条宽1.5米的通北官道,直达全州、湖南,从北方南来兴安的各级官员皆从此路进城。官道距县衙三里之处有接官亭(迎晖亭)、距县衙五里之处有五里亭(碧野亭)。凡是需要迎接的官员在还未到五里亭时即派快马进城通报,官员来到五里亭时稍事休息;县府官员接报后即赶到接官亭迎接,然后一同经接龙桥进东门(朝宗门),再到县衙。

接龙舟是兴安一大盛事。每年的端午节,灵渠上游的分水塘村、江边麦源村、南陡口村、常家村、蒋家山等村都会派人参加一年一度的龙舟比赛,此一习俗兴盛于桂黄公路和湘桂铁路开通,灵渠和湘江水运逐渐萎缩的时候。农历五月初五端午节是正式比赛的日子,五月初一龙舟就要下水热身。初一上午,每村的龙舟都要到分水龙王庙里祭拜龙王,祭拜龙王和天地神后,有秩地从南陡顺流直下。自粟家桥起,上水门两岸的居民将早已准备好的鞭炮点燃,迎接龙舟,一时间,炮声冲天,响彻云霄;鞭炮声随着龙舟的行进,一直往下游传递,经马嘶桥、中水关、万里桥、娘娘桥,直达接龙桥。接龙桥上早已有县府官员迎候,经过一番祭祀龙神后,县府官员为每条龙舟点睛,预祝龙舟在比赛中取得好成绩,祈祷风调雨顺、国泰民安。然后各条龙舟陆续返回分水塘操练,准备初五大显身手。

三里桥

三里桥位于距县城西三里的灵渠上,故名。此桥建于明成化二十三年(1487年),桥面长12.2米、宽6米,桥洞跨度8米、拱高7米,东桥堍6级、西桥堍9级,全长32.6米,为灵渠上最长的一座单拱石桥。

三里桥是以前县邑居民登临点灯山景区的必经之路。点灯山,又名金峰,为兴安名胜景区之一。山上曲径通幽,古木参天,山花遍野,奇石峭岩,是旧时达官显贵、社会名流与读书人每年重阳登高望远、清明踏青郊游必选之地。这里有兴安八景之一的“金峰待月”。每逢中秋佳节,人们吃过晚饭,便三五成群涌向山顶,赏菊花、插柚香、摆供品,等待明月从东边状元峰上徐徐升起,当皎洁的月光铺满大地,人们的身心感受到一片宁静与祥和。

三里桥作为灵渠上的著名古迹,给点灯山景区增色不少。平日里,人们相互邀约,成群结队登点灯山出游时,都喜欢在三里桥等候集中,然后一同上山,游山下来已经很累了,就在桥边小憩,吃着糕点,讲着一路的趣事,享受着美好的时光。

三里桥下游约100米处有一座陡门,名三里陡,是灵渠36陡之一。陡上游有一盐埠,为元末明初所建,是灵渠重要的盐运码头。旧时灵渠枯水季节,从南方上来的海盐都在这里卸下屯集,再由挑夫挑到唐家司码头北运,北方来的货物也在这里上船南运。因货运繁忙,聚集于码头上的人员越来越多,于是人们在此建房居住,慢慢形成村落,以陡而名三里陡村。

侍郎桥

侍郎桥又名八角亭桥或培元阁桥,位于三桂村委的架枧田和东村之间的灵渠上,距南陡8千米。清道光《兴安县志》记载:“侍郎桥在县西十里,宋唐则建,赴省要道。”唐则,兴安县九星山人,北宋大中祥符五年(1012年)徐爽榜进士,其家风严谨,崇尚读书。清道光《兴安县志》“人物篇”记载:唐则“晚归林泉,筑馆授徒,以身率后进;横经谈道,虽祁寒盛夏不少倦,经史皆为训诂,成一家言。子叔夏、叔献相继登第为名儒。”唐则父子三人相继登进士第,为兴邑一大盛事,人们将其居住地九星山改名为状元峰,享誉兴邑内外。该桥后因年久失修,在清代顺治年间倒毁。

清康熙三十六年(1697年),僧人弥恨募资重建此桥,并在桥面上建起亭阁,供人们休闲郊游之需。亭阁取名培元阁,亭上瓦檐呈八角翘檐,故人们又称此桥为培元阁桥或八角亭桥。重建的培元阁桥秀丽端庄,既有殿宇气派,又不失廊桥风格;既精致美观,又坚固厚实。据侍郎桥东西两岸的古村落东村和架枧田村的老人讲述,桥亭进出两边的廊柱为石廊柱,上面刻有赞美灵渠与周边山水田园风光的联句,桥亭上下游两边亦建有围栏、条凳,供人们休息之需。此桥建好后,不但过往行人赞不绝口,还引来才子佳人、文人墨客观光赏景、吟诗作赋。春日里,人们小憩在廊桥,看两岸青山锦簇杜鹃红遍,赏油菜蜂蝶飞舞黄花竞艳。灵渠里水势丰盈,舟行频繁,陡军帮助纤夫拉纤的身影,合着船工嘹亮的号子,构成感人的情景。晚秋时节,田地里的稻谷正在被农民收回家中,丰收的喜悦绽放在他们满是汗水的脸上。此时灵渠里的水位下降许多,陡军更是忙得手脚不停,他们有条不紊地塞陡、开陡,过路的行船时走、时停,让桥上的游人大开眼界,惊叹不已。

侍郎桥的桥亭在民国初期遭到毁坏,从此没有维修。笔者曾经几次造访侍郎桥,走访桥周边的古村落,想找到桥亭遗留下来的石廊柱、匾额等文物,均无果;查找古代县志文稿,亦无文字记录,实在是一大憾事。

灵渠上的古石拱桥,千百年来伴随着灵渠,见证着灵渠的兴盛与旁落,是灵渠历史文化中不可或缺的一部分,兴安人民在自觉保护灵渠的同时,也保护着古石拱桥,都希望古石拱桥能为灵渠增添更多的光彩!