毁灭与重生:都江堰岁修材料变动及争论

作者: 杨友权

都江堰水利工程自秦时蜀郡太守李冰率领人民修建起,此后对成都平原影响甚远。千年以来,都江堰水利工程经历无数次毁灭与重建,建立了独有的岁修机制。因时代不同、生产力与技术的不断更新,都江堰工程使用的材料与结构不断完善。文章通过解读元明两朝所留文献记载,探索当时的岁修材料的变动与其争论;通过详细梳理岁修材料的变化,得出元明时期都江堰水利工程岁修材料由简易的竹笼装石材料结构向大规模的铁石材料结构转变的结论。文章着眼于当时人、后来人对岁修材料的争论,探讨笼石与铁石的优缺点,以纵向时间为线索对措施内容和实际效果进行评价。

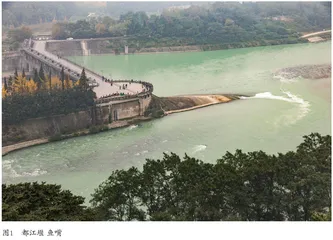

自李冰治水以来,都江堰水利工程历经千年冲洗依旧发挥作用,其中绝不可忽视的原由当属岁修。所谓都江堰治水六字真言:“深淘滩,低作堰”在实际修缮中起到了纲领性作用,其要领一是淘滩,旨在清理淤积泥沙,二是以竹笼装石作为分水鱼嘴。

李冰治理都江堰时,凿山烧石,完成了都江堰的主体设计,形成了前堋、宝瓶口的组合。清人王人文在《历代都江堰功小传》的序中提到,都江堰的修建是以竹子作为笼的材料,在其中填满石头,又使用石头材质的石牛、石人来镇水,并在岸边设置象鼻和鱼钓用以护岸。自都江堰建成以来,都江堰曾多次被冲毁,但多数政权在此设立管理官吏与机构,将淘滩笼石,修复堰体作为岁修的主要工作,以保护成都平原的农业收益,此做法在千年间不断延续,虽没有太大的创新,但成效显著。

宋代,都江堰岁修规模有所起伏。《宋史·河渠志》中记载了岁修的实况,大意为都江堰用七垒的竹笼,每一个竹笼都装满了石头,并且在水中设置了“水则”,通过判断水位的高低,就可知道当年的水是否够用,是否有可能发生灾难。此时都江堰岁修规模虽有所扩大,但岁修工作仍在沿用李冰准则。《堤堰志》认为都江堰数百年以来,之所以能不断从荒废走向重新兴建,其功劳多数要归于李冰所留的岁修制度。

元末岁修材料变动

元末,除了岁修规模扩大化之外,还出现了新的岁修方式:即使用大规模的铁器和石料代替廉价易损的竹笼装石。元朝官员吉当普使用60000余斤铁料,铸成一大铁龟和数根铁柱,又用桐油、石灰、杂麻丝混合,并用江石保护河道容易崩溃的地方。

吉当普使用的铁龟分水法,是都江堰工程修建完成后岁修的重大变化。吉当普采用这种方法的原因有:一是他认为每年以穿淘笼石的方式进行岁修,所需检查处和人员甚多,且经费多被中间官吏贪污,导致实际岁修经费不足。他打算用“铁龟”分水,以求一劳永逸地解决问题。二是以竹篓为主的岁修每年都被夏季洪水所冲破,并不能循环使用。三是吉当普在正式岁修之前,在其他地方先修建了实验用的小堰用以实践,结果成效显著,小堰经受住了暴涨河水的洗礼。这给吉当普在都江堰使用大规模的铁牛和石条提供了实践基础,此次大修动用超过4000人,粮食千石,石材百万、石灰60000斤、铁65000斤……可见吉当普的用人用料规模都超过了前代的岁修规模,所需材料不只是竹木石,而是增加了大量的铁、油和石条。

明初到明中期岁修材料的反复和争论

元末明初四川地区战乱不止,都江堰工程荒废许久。明朝建立以后,国家逐渐恢复对于都江堰的重视。但自吉当普以来,非铁石不言修堰,洪武时期的胡子祺主张打破铁石结构。其认为用铁石来取代岁修,实在是过于耗费钱财,而主张恢复笼石结构来修复都江堰,其言:“伐竹为笼,实以沙土;又伐木贯笼,并缘室堰岸江水。”

15世纪末,胡光任灌县知县时,希望能继续吉当普使用的大规模岁修之法,主张以金石取代竹笼,所以其以数根长铁柱和铁钉定于江中,耗费铁料30000余石,工役253000有奇。胡光治堰,大有复吉当普时荣光之念,所使材料规模更大,依文献记载,所需石料甚大,所用人工更是远超旧时。

正德年间,卢翊任水利佥事,在岁修时偶然挖到了秦人所留下的六字诀“深淘滩,浅作堰”。卢翊考察了都江堰工程的各方面,发现每年岁修的工役并不均匀,于是修改了岁修的役制,下令派夫一名,则给予三石粮食,并将工役分为八组,每组一年,每八年循环一次。卢翊通过改革役制,使得都江堰周边人民免于年年都受岁修之苦,并且给予一定补偿,一定程度上减缓了当地民众的生活负担。此外,在岁修材料方面,卢翊的思想与吉当普完全不同,其认同用竹笼进行岁修,最大程度上发挥都江堰的地理和物资优势,因地制宜地进行岁修。卢翊认为从汉到宋,一直都是使用笼石之法进行岁修,笼石之法是经过前人大量经验验证的正确道路。卢翊还认为吉当普、胡光大规模使用铁龟、铁柱分水法消耗甚巨,但不需多时又被洪水冲毁。笼石之法,才是集尊重自然和节约预算于一体的最佳岁修方法。

至嘉靖朝,竹笼与铁石争论更甚。嘉靖年间,时任水利佥事的张彦杲想要效仿吉当普、胡光的做法,意在通过大规模的铁石岁修而留名于史。张彦杲曾做过一份详细的岁修预算书,将岁修所需要的所有费用一一详尽叙述,虽然最终以消耗过大而搁置,但从此预算书中可见岁修的大部分物价、工价、流程、尺寸、布置。据记载统计,若岁修完成需大量材料和预算,如:“生铁五十八万七千一百四十四斤,每斤价银六厘,共三千五百二十二两八钱六分四厘。每斤脚价银二厘,共一千一百七十四两二钱八分八厘”,如果将此预算书中的各项支出全部相加,则可得出此年都江堰的预算总额为六千七百四十二两一钱九分四厘。张彦杲的计划最终没有实行,但其记载岁修的细致程度远超前人,由此也可得出岁修材料大致的变化。

与卢翊有着类似岁修思想的是嘉靖十三年提督水利佥事阮朝东。在《新作蜀守李公祠碑》中,阮朝东直接明了地表明了自己对于都江堰岁修的看法。阮朝东认为:每年进行一次小规模的岁修,对于民众来说负担不大,自然能从中获利,而有好事者却烦每年都进行岁修,不断地想要废除笼石之法,更想用昂贵的巨铁巨石去堵住江水,实属不明智之举。阮朝东认为竹篓之法优于巨铁巨石,其原因有:一是笼石之法造价低廉,难度低,所需原料又容易获取。二是巨石不易运输,且造价贵,开采麻烦。三是巨石实际效益不好,遇岷江大水,终会被冲垮崩塌。四是竹笼遇水,不与水敌,能泄水力。五是自秦至明的实践证明,使用巨铁巨石与江水对抗效果不佳,而使用篓石为堰则是祖宗延续下来的传统。

嘉靖二十九年,提督水利按察司佥事施千祥不认同前人卢翊、阮朝东的竹笼修堰,主张铸“铁牛”以用于阻水,实际上还是效仿吉当普和胡光一派,使用大型铁料分水。施千祥认为从明代弘治朝开始,主管岁修的官员通过各种方法修堰,每年都要砍伐竹木,周边人民苦于工役,花费不下巨万。他还认为都江堰位于“当水之冲”的位置,所以应该在水之前护以石料,石料之前以巨铁护之。根据时任佥事陈鎏所写的《铁牛记》记载,岁修工程完成以后,统计发现共计消耗铁料70000斤,工费耗银700两。铁牛铸成以后,佥事陈鎏前往都江堰工程观摩曰:“物与水激,其重必克。”陈鎏认为如果只用数十万的石料治水修堰,则达到的效果是“可治而不可合”;如果是使用数十万的铁料,达到的效果则是“可治而合也”,这样剩下的竹木砂砾才有可能阻挡洪水。陈鎏提出:治堰的关键之处在于“治堰之冲”,而治堰之冲,则必须格外重视铁的使用,大规模的铁器是治水的关键,以巨铁牛为分水器,作为都江堰工程防御洪水的第一道工程,以铁牛阻挡洪水和流木,分完以后的洪水水势稍缓,就可以由剩下的竹木工程阻挡。另一亲历者高韶在其记录中写到,都江堰岁修工程中使用铸工达20人,烧炉的伙夫达200余人,消耗铁料72500余斤,消耗炭料130000斤,柏木、柴木消耗银两数十两,共计花费白银721两。可见花费材料虽多,但实际经费花费却较少,一方面是因为蜀府对都江堰岁修捐赠了一百两白银,另一方面则是因为在施千祥之前,原本已经准备了部分岁修所需要的物资,所以最终只花费了白银700余两。这使得施千祥等人能成功修建70000斤铁牛,而不是像之前的水利佥事张彦杲那般只停留在预算计划中。高韶认为巨石可以稳固土木,而巨铁可以稳固巨石,从而相互作用。但他又提出,即使是用巨铁巨石,随着时间推移也会被损坏,所以并不认为此次岁修可以一劳永逸,后人还要继续维护。

对于笼石和铁石的争论,在施千祥后不断碰撞,双方对都江堰岁修的重点展开激烈的讨论。隆庆年间的章潢在其《图书编》中提出:“垒石以筑堰,范锚以淘滩,利水州县,如郫、繁、崇、汉所出夫匠,岁不下千人,而灌田亦几万计。已而江之顺怒不常,人之机械百出,其中點者欲乘间以牟利,乃为倡铁龙之议。铸冶垂成,而奔涛卒至,荡析已无余矣。又欲从而修之,而不知利没奸谀,劳归庶姓,而旱涝卒无补也。是岂立法初意哉?或者议曰:昔之遗法固在也,因而伤之,其谁曰不可……或又曰:铁龙之议,特因一时之卒涨耳,未可遵以为非也。嗟乎!禹之治水,水之性也,故深淘浅筑,正得其遗意;而乃高为堤堰,故与水斗,几何其不敷也。”此段文字表明章潢支持笼石结构,对离堆的作用大加赞赏,对铁石结构加以批评,但评判较为委婉。

万历三年,岷江江水大溢,都江堰被冲坏,成都知府徐元气、灌县知县萧奇熊临危受命,“增以铁柱,令寻牛趾而浚之。自堰之下,如仙女、三泊洞,宝瓶、五陡口、虎头诸崖间,植三十铁柱。每柱长丈余。共用铁三万余斤。又树柱以石,护岸以堤。水遇重则力分,安流则堰固。”此处可看出,徐元气、萧奇熊是认同铁石结构的,认为铁柱可以稳固堰体,阻挡江水。

都江堰岁修材料的争论可以说是一直持续,每当岁修时,就会有两派意见提出,相互说明对方的材料易于破碎,无法承担防洪分流任务,并且相互指责造价昂贵,劳民伤财。篓石派认为篓石乃自李冰传下的“祖训”,而铁石派则认为“铁石”才是长久之计。双方的争论一直持续到1933年后,由于叠溪地震引起的大水将都江堰工程完全冲垮,所以成都政府主持大修,而此次大修由水利专家周郁如主持,使用条石砌筑鱼嘴全身,并用水泥砌座,大量运用了西方现代建筑学等科学知识。但因基础未深,1935年被冲毁,至此以后的都江堰岁修都使用“洋灰”进行堰体的修复,1949年中国人民解放军进驻四川,协助抢修都江堰,1974年建成外江枢纽闸时,使用混凝土将鱼嘴覆盖加固,形成现在的都江堰鱼嘴,而竹笼退居成为岁修传统,不再担任抗洪主力,铁牛铁柱则成为文物,不复当年荣光。