附壳珍珠养殖技术起源与演变考辨

作者: 雷清漪 杨安全 章昕彦 杨娟 李霞

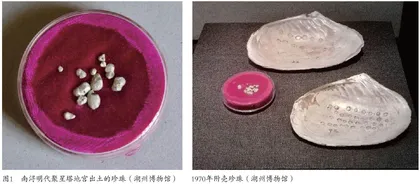

中国是世界上最早开始人工养殖珍珠的国家。早在宋代就有了人工养殖珍珠的记载。据记载,一位名叫叶金扬的人发明了附壳珍珠养殖技术,并在当时的德清钟管和十字港一带大规模推广,德清也因此被誉为珍珠养殖技术的发源地。在有关附壳珍珠养殖技术出现时间的研究中,我们发现古籍中的记载与外国文献的记载有所不同。北宋大观年间,湖州渔民邵宗益获得了一枚附壳佛像珍珠,诗人叶梦得作诗记之;1853年,英国领事海格和美国的麦嘉湖博士来湖州德清一带考察,并发表相关论文,详细记载了当地人工养殖珍珠技术的情况。他们都了解到附壳佛像珍珠的发明人为湖州人士叶金扬,大约生活在1200年—1300年,并完整记述其发明人工养殖珍珠技术的过程和方法。然而,我们在南宋《嘉泰吴兴志》和国内其他古籍中发现,北宋大观元年(公元1107年),湖州已出现最早的附壳佛像珍珠,其技术应该来源于叶金扬,且附壳佛像珍珠技术在两宋时期有较为完整的演变过程。经过多方考证辨析,我们推断出,附壳佛像珍珠技术发明人叶金扬可能生活在1100年—1200年的北宋末期与南宋初期之间,相比国外记载早一百年左右。

珍珠,是最古老的珠宝之一,伴随着人类文明的发展,珍珠的利用至今已有几千年的历史。位于浙江省北部,长江三角洲杭嘉湖平原水网地带的德清,河港纵横,漾荡密布,水质优良,是我国淡水珍珠人工养殖技术的发源地,也是中国灿烂农耕文明史中的一颗“闪亮明珠”。2017年,“德清珍珠系统”被原农业农村部评为第四批中国重要农业文化遗产,并于2019年7月进入全球重要农业文化遗产预备名单。为进一步深入挖掘中国重要农业文化遗产内核,我们对德清的附壳珍珠养殖技术的起源与演变进行考证辨析,发现附壳珍珠养殖技术的发明人叶金扬可能生活在1100年—1200年的北宋末期与南宋初期之间。

有关附壳佛像珍珠养殖技术的记载

中国是世界上最早开始人工养殖珍珠的国家,湖州德清一带是珍珠人工养殖技术的发源地。

据古籍记载,中国在北宋时期就有了人工培育珍珠的记载。

北宋时期,庞元英在《文昌杂录》中记载了一例人工养殖珍珠的方法:“礼部侍郎谢景温言有一养珠法,以今所作假珠,择光莹圆润者,取稍大蚌蛤以清水浸之,伺其开口,急以珠投之,频换清水,夜置月中,蚌蛤采月华,此经两秋,即成真珠矣。”庞元英于宋元丰五年(公元1082年)入尚书省为主客郎中,元丰八年罢职。《文昌杂录》一书即是这3年多时间的日记随笔。根据这则记载所言,蚌蛤需放在月光下吸收月亮的精华,这种方法有一定的想象成分。由于没有更多细节披露,其形成珍珠是偶然为之还是实践所得不得而知。这则记载证明这一时期人们虽未完全掌握珍珠的科学成因,但已开始摸索人工养殖珍珠的方法,为后来的人工养殖奠定了基础。

而最早开始完整记述人工养殖珍珠过程的为叶金扬发明的附壳珍珠养殖方法:将锡和其他金属的、木质的、骨质的浮雕,放在蚌的贝壳和外套膜之间,经2年—3年的养殖,即成。书中讲到,附壳佛像珍珠因生产于湖州,故名湖州珍珠,这种珍珠,是当时最佳的护身符,人们都用它来装饰庙宇。

关于附壳佛像珍珠的记载,国外的资料则更丰富。

1853年,一位名叫海格(F.Hague)的英国领事与美国的麦嘉湖(D.T.Mac Gowan)博士分别在大不列颠及爱尔兰皇家亚洲学会、艺术协会杂志发表了On the Natural and Artificial Production of Pearls in China(《中国自然及人工珍珠生产》)和 Pearls and Pearl-making in China(《中国的珍珠和珍珠制造》)两篇论文,这是两位作者亲自到湖州市德清县的钟管和十字港进行实地考察采访后发表的文章,详细介绍了钟管和十字港一带的珍珠养殖状况。

麦嘉湖博士在文中写道:“这次实践主要限定在相邻的两个乡镇,这两个乡镇位于浙江省北部、丝绸生产区——德清附近。5月或6月的时候,将距离城镇30英里外的太湖中的大量蚌类装进竹篮运来,在接受手术之前,要先把它们放进水中的竹篮暂养几天,暂养结束后将它们取出接受模像。模像的材质和形状有很多,其中最常见的是球状。”在介绍当地生产的有核珍珠后,麦嘉湖博士重点讲到了佛像珍珠及其发明历史,“另外一种经典的模型是由小型模像,通常是常见的佛像制成。”麦嘉湖介绍道:“这种珍珠养殖(佛像珍珠)方法主要归功于当地的一位祖先,他的名字叫余顺阳(音译)。为了纪念他的发明,后人为他建立了一座寺庙。余顺阳生活在14世纪末期。”

而与他同去的海格,补充了当地的生产情况,但是对于附壳佛像珍珠的发明人与时间翻译出了不同的结果。海格在文章写道:“这些人工珍珠产品(佛像珍珠)是湖州及其周边城市的一项重要贸易品,整个城市都在从事这一贸易;事实上,据说有5 000人以此为生。这一方法是由叶金扬(Ye Jin-yang)发明的,他是公元1200年—1300年的湖州当地人。”

一同到湖州考察的海格和麦嘉湖,证明了当地发明附壳珍珠养殖之史实确凿无疑,但是对叶金扬的称呼和朝代记载有一定出入,称呼不同应该是音译的原因,朝代为何也会不一样呢?

根据国内的一些文献考证,我们推断出了其可能出现的原因。

附壳佛像珍珠养殖技术的时间推断

据《嘉泰吴兴志》记载,在大观元年(公元1107年),湖州一带首次发现了海格和麦嘉湖博士所说的附壳佛像珍珠,并在当时引起轰动。“大观中,吴兴郡有邵宗益者,剖蚌将食,中有珠现罗汉像,偏袒右肩,矫首左顾,衣纹毕具。”意思为:大观年间,吴兴郡有一位叫邵宗益的人杀剖河蚌,准备做菜,突然发现其中的一只河蚌里面有一尊珍珠罗汉像。该罗汉像右肩袒露,昂头看向左边,衣饰逼真,上面的褶纹都清晰完整地呈现。

北宋严有翼《艺苑雌黄》和南宋葛立方《韵语阳秋》也记载道:“大观中,吴兴郡有邵宗益者,剖蚌将食,中有珠现罗汉像……僧俗创见,遂奉以归慈感寺。”邵宗益将此枚附壳佛像珍珠奉送到慈感寺(湖州市区的一座古寺),并引得当朝诗人叶梦得和流寓湖州的袁说友写诗关注。

同时,我们从佛像的造像来看,“偏袒右肩,矫首左顾,衣纹毕具”,佛教徒穿袈裟,袒露右肩,以表示恭敬,是印度佛教的一种礼仪。北宋道诚法师的《释氏要览·礼数》中有“偏袒,天竺之仪也。此礼自曹魏世寖至今也”。偏袒之礼,从曹魏时期一直延续到北宋时期。

从珍珠罗汉的细节描述中可以推测,该枚附壳罗汉珍珠佛像不可能是自然形成的,所谓自然形成是指异物偶然进入蚌体,刺激外套膜分泌珍珠质,从而形成珍珠。异物偶然进入蚌体本身就带有很大的随机性,即使珍珠蚌吞入罗汉模型,成像也不可能如此清晰、稳定。因此,这枚附壳佛像珍珠可能是人工养殖而成。

虽然国内文献没有明确提到这枚附壳佛像珍珠的发明人,但据麦嘉湖和海格的调查可知,附壳佛像珍珠的发明人为湖州当地人叶金扬(音译)。

综合以上国内外文献,我们可以推断出渔民邵宗益发现的这枚附壳珍珠罗汉,应该与叶金扬的珍珠培育技术有关。

关于叶金扬生活的朝代,国外的记载与珍珠罗汉发现的时间基本一致,但稍晚了一两百年,这是如何产生的?

我们发现,除麦嘉湖和海格的记载外,1925年法国人路易·布唐(L·Boutan)编写的著作LaPerle(《珍珠》)一书中将叶金扬称为叶纯阳。“中国人把珍珠制造工序的发现归功于湖州府的一位本地人,名叫叶纯阳,生活在公元13世纪末。他死后,人们在距湖州府40公里的小山,为他建立了一座庙宇……”

2001年,德国的伊丽莎白·斯特拉克(Elisabeth Strack)在《Pearls》一书中写道(译):“中国被认为是珍珠养殖,确切来说是附壳珍珠养殖的鼻祖。珍珠养殖始于十一二世纪。”

根据以上论述可知,海格是目前可以确定的,最早通过实地考察确定了叶金扬珍珠养殖技术的人,认为叶金扬生活在1200年—1300年。而《嘉泰吴兴志》等国内文献记载的附壳珍珠罗汉像的发现,进一步证明了叶金扬至少生活在11世纪末,比国外文献记载的时间要早一百年左右。

出现这一时间差的原因,一是德清地方口音与普通话差别较大,语言不通产生了信息差,叶金扬这个人名也因音译出现了不同的称呼;二是海格和麦嘉湖到德清考察时已是清朝晚期,距离宋朝已过去几百年,导致当地老百姓所述朝代略有出入,也确有其合理性。

还有一种原因则可能跟附壳珍珠培育技术的保密性有关。

80年代初期,我国贝类和珍珠养殖培育专家黄惟灏曾到德清一带考察当地的珍珠养殖历史,在新市镇的白彪村走访时,他从当地一位冯姓老人口中了解到,珍珠养殖技术在当地有传女不传男的规定。这一特殊的传承方式与海格在德清考察的结果高度吻合。海格的论文中也说道:“当时一本书中有关于这一令人感兴趣技术的细节记录,但它并不对外出售。”

“该技术是垄断贸易,这种垄断主要出现在一些村庄或家族。”可见附壳珍珠培育技术从古至今始终是保密的,并不是人人都可以学。

其技术保密不能公开,也可能是造成这百年之差的原因之一。

附壳佛像珍珠养殖技术的演变

众所周知,罗汉佛像最早从印度传入中国。据研究发现,从唐至宋,罗汉像是一个“同常凡众”的过程。尤其到了宋代,罗汉像不断演绎,逐渐世俗化,吸引了大众的礼拜热情,这一时期,罗汉像猛增,有十六、十八乃至五百罗汉。从石刻到雕塑,从绘画到陶瓷,与早期严肃的佛像相比,世俗化的罗汉像一时兴盛,蔚然成风。这使得当时人们以罗汉作为模型,培育佛像珍珠成为可能。

从罗汉的造像来看,尤其在中国,罗汉的形象通常为光头跣足,身穿袈裟,全身没有任何装饰。他们或坐或立,形态栩栩如生。在藏传佛教的各类造像艺术中,他是最为朴实无华的象征。

《嘉泰吴兴志》和《湖州府志》记载的这枚罗汉珍珠,“偏袒右肩,矫首左顾,衣纹毕具”,这种造像正是北宋时期普遍流行的一种罗汉像,应为叶金扬早期佛像珍珠培育技术的产物。

南宋《夷坚志》记载:“宣和年间,溧水人俞集买蚌烹食,忽然一大蚌裂开,现观世音像于壳间,傍有竹两竿,挺挺如生。菩萨相好端严,冠衣璎珞,及竹叶枝干,皆细真珠缀成者。”

从大观到宣和,短短数十年间,再次发现附壳佛像珍珠。从佛像造像来看,大观年间为单一的罗汉佛像,除了衣纹毕具的袈裟,无其他装饰;而到宣和年间,变成了更为复杂的观音像,冠衣璎珞,还添加了栩栩如生的竹子背景,且竹叶枝干,都有小小的珍珠缀连其间。

对比两枚佛像珍珠,从罗汉到观音,造像的形象从简单变得复杂;从无背景的单一罗汉像到添加背景点缀的观音像,其细节更为完善,后者成像技术难度明显要大。也说明经过数十年的研究,叶金扬佛像珍珠的培育技术有了进一步提升。

再后来,一枚藏于德国汉堡宝石研究院的南宋时期的附壳佛像珍珠,其蚌壳上有多个弥勒佛像,它们均匀地排成三列。弥勒佛个个身穿袈裟,袒胸露腹,其装扮接近布袋和尚。经考证,该枚附壳佛像珍珠正是叶金扬附壳佛像珍珠培育技术的产物,珍珠质层薄厚均匀,且光泽度较高,表明当时的人工植入技术和养殖技术已经成熟。

从以上记载可以看出,在两宋之间,附壳佛像珍珠的造像从单一的罗汉像到带有背景装饰且造像更为复杂的观音像,再发展到多个排列有序的弥勒佛像,其培育技术难度在不断地增大,佛像珍珠的发明也从最初的尝试到了规模化生产阶段,有着较为完整的演变过程。

综上所述,根据《嘉泰吴兴志》及其他国内文献记载,无论是从附壳佛像珍珠首次出现的时间,还是从附壳佛像培育技术的演变过程来看,我们都可以推断出附壳佛像珍珠培育技术发明人叶金扬应该生活在1100年—1200年的北宋末期与南宋初期之间,比国外记载早一百年左右。叶金扬的附壳珍珠养殖技术也可追溯至北宋时期。