清朝中后期科尔沁右翼中旗垦荒

作者: 海苏道毕力格 敖拉

清朝初年,清政府实行封禁政策以保护东北的发祥之地。清朝中后期自然灾害频繁发生,关内的民众纷纷涌入东北和内蒙古地区垦荒。清朝末期,清廷腐败无能,西方帝国主义趁机将魔爪伸向中国。面对西方的侵略,清政府毫无还手之力,最终签订了一系列不平等条约,割地赔款。清廷为了增加财政收入,在光绪二十七年开始实行“新政”,要求各盟旗王公必须“报效土地”垦荒耕种。“新政”后,科尔沁地区的各个盟旗陆续垦荒。文章以科尔沁右翼中旗为切入点,详细分析了蒙地垦荒的背景、过程及影响。

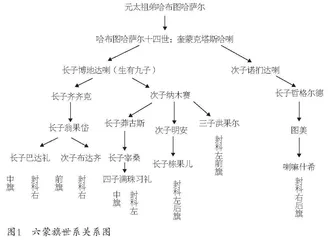

科尔沁部落,早在成吉思汗执政时就已经形成,其最早形成时的首领是哈萨尔。元朝灭亡后,在明朝初年,科尔沁部的首领依然是成吉思汗胞弟哈萨尔的后人,即他的第14世孙,后来该部被瓦剌蒙古打散,一小部分聚集居住在嫩江一带。居住在北方的科尔沁部被称为阿鲁科尔沁,生活在嫩江的科尔沁部被称为嫩科尔沁。科尔沁部落距离首都北京1280里地,东部至西部跨越870里地,南部至北部跨越2100里地,东部至扎赉特,西部至扎鲁特,南到沈阳边境,北到索伦。这是清朝时期科尔沁部的游牧范围。1636年科尔沁部落内设置5个札萨克,并给予蒙古贵族们亲王、郡王、镇国公等爵位。5个札萨克分别为巴达礼、满珠习礼、布达齐、洪果尔、喇嘛什希,各自分领一个旗,科尔沁右翼中旗(图什业图旗)、科尔沁左翼中旗(达尔罕旗)、科尔沁右翼前旗(扎萨克图旗)、科尔沁左翼前旗(宾图旗)、科尔沁右翼后旗(镇国公旗)。之后成吉思汗二弟后人栋果儿因屡立战功在1636年被封为镇国公,8年后栋果儿去世。清世祖执政5年后,追封栋果儿为多罗贝勒,栋果儿之子可以继承其父爵位,2年后,栋果儿之子被册封为郡王。他的郡王之位也可传给自己的后代。自然地理条件优越的科左后旗,在东辽河和西辽河的中间地界。博王旗成为科尔沁部落最后设立的王旗。

清代科尔沁右翼中旗垦荒的历史背景

15世纪上半叶,清政府一步步夺取政权,而东部地区是清政府极为看重的地区。为了防止汉民进入关外和防止关外以蒙古为首的游牧民族危及自己的统治,清朝在迁都北京后不久,划分辽河地区和蒙古地区并开始修建柳条边。以此为界限,西北地区人民耕种土地,东北地区人民以放牧为生,互不干扰。清廷实行的封闭的政策,很好地保护了科尔沁地区的土地。对清代的垦荒政策,我们可翻阅历史书籍获悉。清初,对东北地区实行封禁政策,1653年,顺治帝为了改变国家经济低迷的状态,颁布了关于开垦的政令,奖励垦殖。然而在社会经济稍有恢复后,清廷恢复了之前禁止开垦的政令。早在1716年,康熙帝就明白了人口剧增与土地逐渐稀少之间的矛盾,并发现,在太平盛世,新的出生人口数不断上升,但田地还是那些,并没有增加,当时内地已经没有可以开垦的地方了。雍正帝在分析内地米价日益昂贵的原因时说,国安家稳,人民休养生息,人口不断增加,而使人们温饱的土地没有变得更多,收成虽好,但供不应求,使米价渐贵。这充分说明了,当时关内可以耕种的土地并没有增加,在生产力水平没有提高的情况下,人口越多,每个人获得的口粮就越少。乾隆帝当政时,情况变得更加严重。“而在1691年到1701年之间,自然灾害致使土地颗粒无收,山西发生饥荒,规模极大,与此同时,山东也发生了更大规模的饥荒”。1743年,河北省境内,天津境内大旱,民众不得已举家搬迁,山海关等地的民众成为流民,出关寻找食物充足的地方。境内官吏见大规模移民,就去阻拦,乾隆帝秘密颁发诏令,让官吏放行。1875年—1879年,光绪帝执政期间,天不降雨,土地干旱,田地颗粒无收,放眼望去,遍地饥民。直隶、鲁、豫、晋、陕等地区尤为严重,历史上称为“丁卯奇荒”。为了应对这一情况,清廷不得不放宽了内蒙古地区和东北地区的封禁。“1802年,清廷允许从关内流入的四万多流民,在科左后旗即博王旗开垦土地耕种,并且允许科尔沁左翼后旗‘招民垦种’昌图额尔克荒段”,科尔沁地区的垦荒从此刻开始了。

清朝中后期科尔沁右翼中旗地区的垦荒

科尔沁右翼中旗地区的蒙地放垦是从清朝的中后期开始的。科尔沁右翼中旗自清廷封禁以来一直有着显赫地位,等到了色旺诺尔布桑宝担任哲里木盟长的时候,他开始修建各种奢华的宫殿,沉迷于享受之中,还肆意剥削自己治下的蒙民,最终导致民怨沸腾,被花里亚荪等人斩杀。清廷在得知这一情况之后,立刻下旨派兵部尚书徳裕前去处置,将花里亚荪等人绳之以法。随即将已故王爷色旺诺尔布桑宝的远亲喜海顺立为图什业图亲王,但台吉丹赞呢玛与他争位,于是其向清廷控诉台吉丹赞呢玛。清廷得知情况之后派兵部尚书徳裕、肃亲王、奉天将军等人前去查办台吉丹赞呢玛,兵部尚书徳裕、肃亲王、奉天将军等人到图什业图王旗调查后,认为科尔沁右翼中旗形势混乱。在这一事件结束之后,日本与俄国都把目光投向富饶的东北,尤其是肥沃的科右中旗地区。俄罗斯入侵科尔沁右翼中旗是通过借钱来挑衅,希望实现其对科尔沁右翼中旗的军事占领。此外,科尔沁右翼中旗是俄国向南入侵、阻止日本进一步北上的重要屏障。由此可见,开荒不仅是安抚和稳固边境的养老之计,也是保护满洲的根本之计。1905年,光绪帝派盛京将军赵尔巽前往蒙地组织开荒。1906年,因张心田熟悉各旗垦荒情况,清廷委派其担任图什业图蒙荒行局总办,命其将图什业图王旗蒙地垦荒与丈放中的所有事件全部按照札萨克图蒙地垦荒的章程办理,如果有需随机应变之处,命其自行视具体情况决断。本次丈放的土地,是由官员根据实际情况分析讨论后决定的。北起茂改图山,南至得力四台,南北长约360里,东西宽40里的土地划出放垦。按照札萨克图的放荒政策,需收到银两后丈放。清朝灭亡之际,蒙古地区的垦荒行动不再像从前一样,但此时,科右中旗地界的土地已有多处开垦。

清朝中后期科尔沁右翼中旗地区垦荒的影响

清初,随着清军进入内地,所谓的东北“发源地”被长期封禁。清廷为了防止汉人破坏东蒙古地区的肥沃土地,采取了很多方法,其中就包括不可跨越的边墙,即柳条边。但是以鲁、豫、直隶为代表的关内地区种地为生的人们与靠做手工活维持生计的人们,因灾害频发,举步维艰。而中国东北部因其独特的地理优势,土地极多,降雨量大,粮食收成更好。因此,人们开始涌向东北,这属于自动性的人口流动,是必然发生的结果。而这一举动恰恰与清朝的不可垦荒的政策背道而驰。在蒙古地区,很早就有大批流民进入垦荒。他们从黑、冀、辽向西到达哲里木。乾隆以后开始向哲里木地区大规模移民。1800年,清廷在哲里木盟郭尔罗斯旗前设立长春厅。1806年,在科左后旗设立昌图厅,工作人员的主要工作是管理在此耕种的人们,特别是有关垦荒的一切事宜。查阅相关历史文献可以发现,嘉庆年间大量难民开始进入蒙旗垦荒。清末,政府在蒙地推行土地开垦,这导致了大规模的土地开垦,并刺激了大量汉人的涌入。接受土地开垦的人数也在增加。清朝末年,由于大批流民涌入蒙古,清政府不得不删除或废除以前禁止开垦的法规,从而使汉人的北移合法化,也大大加快了移民的速度。很明显,此时蒙古人居住的地区,蒙古人和汉人的人口结构发生了很大的变化。在内蒙古地区未开始垦荒耕种之前,在该地区居住的绝大多数是蒙古人,以放牧为生,这是他们生存以及生活的最主要的收入来源。随着更多的人来到内蒙古,他们也不再专注于畜牧业。在清朝末期,曾经广阔的任牧人放牧的草原已经不复存在,取而代之的是可以耕种的田地,耕地有一定的经济效益,对当时的社会发展,人民生存生活,作出贡献。但从另一方面思考,农业的地位越来越高,反之,牧业的地位急剧下滑,以养殖牲畜为生的牧人,已然没有了可以放牧的草场。同时,政府因对所属地区的土地管理不善,又浪费了一部分土地。不是所有土地都适合耕种,但看到土地开垦带来的利润,一些地方政府把土地质量差的地区租出,耕种两三年后,便无人租赁,这些土地再变不回草地,也不能成为田地了。除此之外,曾经生活在荒野的动物,无法在开垦的田地里生存,有的绝迹,有的数量锐减,只有在无法开垦的大量林木中,才有动物出没,珍奇野兽近乎绝迹。

清朝政府建立政权之后,为了保护东北这个发源地,实行了封禁政策。清朝中后期自然灾害频发,关内民众涌入东北、内蒙古地区开垦土地。清末,由于清政府腐败无能,西方帝国主义将魔爪伸向了中国。清政府面对入侵,毫无还手之力,最后签订了一系列不平等条约,割地赔款。清廷为了增加财政收入,于光绪二十七年开始实施“新政”,要求各盟王公“奉地”开垦耕种。清朝在存亡之际,已然放弃在东北不可垦荒的政策。经过多年的开垦,垦荒的面积逐年增加,因遭受严重自然灾害而逃亡到东北地区的人们,不再饥肠辘辘。从前东蒙古地区都是蒙古人,后来,汉人占据了绝大多数。随着东北农业带来的利润越来越高,其经济效益已经不可小觑,通过与汉人的接触,越来越多的蒙古人学会了交易,从事商业,这无疑能够使当地的经济更上一层楼。从此农牧业共同发展,民族间相互学习,不断成长。东部蒙古地区的发展,促进了地方开发,也促进了民族团结和融合。此外,随着过度开垦,蒙古境内大片牧场遭到破坏,许多蒙古族牧民背井离乡,一些人由放牧转为农耕,也对当地的生态环境造成极大的破坏。