五代时期中原地区的蝗旱灾害研究

作者: 赵碧君

五代时期中原地区自然灾害频发,50余年间有23个年份出现了蝗、旱灾害的记载。在时间分布上,旱灾以春季旱灾发生最频,冬季次之;蝗灾在各个季节均有发生,春季较频。旱灾与蝗灾时常相伴发生,灾情过重时会产生更为深远的不利影响。通过分析整理五代时期中原地区发生的蝗灾、旱灾,希冀探寻该地区部分自然灾害的发生规律。

中原地区作为相对完整的地理概念始于东晋南北朝时期。《辞源》中对中原一词解释为:“狭义的中原指今河南一带。广义的中原指黄河中下游地区或整个黄河流域。”本文所指中原地区主要包括今黄河中下游的陕西、河南和河北等地,在五代时期,这里是当时统治集团的主要活动区域。

五代时期共历50余年(公元907年—公元960年),先后建立了后梁(公元907年—公元923年)、后唐(公元923年—公元936年)、后晋(公元936年—公元947年)、后汉(公元947年—公元950年)和后周(公元951年—公元960年)五个政权,各政权统治的时间皆很短暂。

文章主要关注这一时期中原地区的旱灾、蝗灾。自然灾害是指“一种或数种具有破坏性的自然力,通过非正常的、非一般的方式释放出来,在一定范围内,危害和破坏了人类正常经济活动和社会生活的自然现象。”管仲认为,种种常见自然灾害中,有五大灾害最为严重:“水,一害也。旱,一害也。风雾雹霜,一害也。疠,一害也。虫,一害也。”五代时期自然灾害的发生较为频繁。文章选取这一时期史料记载相对翔实的旱灾、蝗灾为研究对象,通过分析整理,希冀探寻该地区部分自然灾害的发生规律。资料来源为《旧五代史》《新五代史》等正史中的相关记载。

旱灾

五代时期中原地区旱灾记录共37次,其中后梁2次,后唐9次,后晋20次,后汉5次,后周1次。

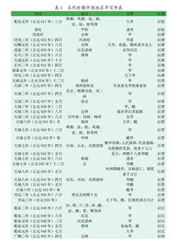

旱灾概况与特点。五代时期中原地区旱灾年表(如下页表1所示)。

五代时期中原地区旱灾总计37次记载中,有明确月份记载的31次,总体上以春季旱灾发生最频,冬季次之。后唐9次旱灾记载中,仅1次未有明确月份,其余旱灾记录中3次发生在春季,3次发生在夏季,1次发生在秋季,1次发生在冬季。后晋17次旱灾记载中,15次有明确月份记载,其余两次分别在春、秋两季。可见,旱灾在春季发生最为频繁,冬季次之,夏、秋两季相对较少。除此之外,天福七年还有春夏连旱的情况发生。后汉旱灾则集中在春、夏两季。后梁、后周记载较少,难以探寻其旱灾发生规律,仅有的两次明确记载均在春季。

旱灾的影响与救治。土地干旱对农业生产产生不利影响,旱灾往往会引起饥荒。如开运三年,“天下旱、蝗,民饿死者百万计。”灾情严重时,由此产生的流民问题时常危及社会稳定与王朝统治。如天福八年春正月,“时州郡蝗旱,百姓流亡,饿死者千万计。”更有甚者,天福六年冬,“镇州大旱、蝗。重荣聚饥民数万,驱以向邺,声言入觐”,饥民成为发动叛乱的工具。

五代时期,旱灾的应对手段主要包括祭祀祈雨、减免赋税、发放粮食、安置流民、裁减闲官、减少皇室开支等。

祭祀为最常用的应对策略之一,即使同时采用多种手段,也往往首先记录祭祀的情况。与祭祀类似的方法还有大赦天下、施行善政等。如天福七年六月“遇旱,高祖遣祈雨于白龙潭”;后梁时,汉宾“临平阳遇旱,亲斋洁祷龙子祠,逾日雨足,四封大稔,咸以为善政之所致也”;同光时,“京师旱,庄宗迎至洛下,亲拜之,六宫参礼,士庶瞻仰,谓朝夕可致甘泽”,如此种种,不胜枚举。但此种方法预后效果不佳,基本无明确反馈效果记录。

旱灾发生后,为应对粮食减产、大范围饥荒等问题,中央及地方官员多减免赋税,安置流民,同时中央也会根据灾情裁减闲官,减少皇室开支。如天福二年四月,后晋高祖“行至郑州荥阳县界,路旁见有虫食及旱损桑麦处,委所司差人检覆,量与蠲免租税”;而后北京、邺都、徐、兖二州又上报旱情,于是诏曰:“今后立妃,及拜免三公宰相,及命将、封亲王公主,宜令并降制命,余从令式处分。”

蝗灾

五代时期中原地区蝗灾记录共17次,其中后梁1次,后唐2次,后晋16次,后汉4次,后周1次。

蝗灾概况与特点。五代时期中原地区蝗灾年表(如表2所示)。

五代时期中原地区蝗灾总计24次记载中,有明确月份记载的17次,其中春季9次,夏季4次,秋季3次,冬季4次,总体上季节分布较旱灾更为均衡,各个季节均有发生,以春季最频,蝗灾记载最多的后晋时期也符合此规律。根据记载,蝗灾具有一定的连续性,如天福七年三、四、六月先后在各地出现蝗灾,乾祐元年五月、六月、七月蝗灾也接连出现,后唐的2次蝗灾记载也连续出现在同光三年的八月和九月夏秋之交。后梁、后周各有一次蝗灾记载,皆发生在春季。

蝗灾的预防与救治。对比旱灾难以预测、一旦发生往往致害的情况,蝗灾则时有“有灾无害”的情况出现。如“行袭性严烈,为政深刻,然所至有天幸,境内有大蝗,寻有群鸟啄食,不为害”,即是发生蝗虫群聚但未损害农业生产的事例。

除天幸外,还可通过预判灾害提前剪扑虫卵、禁捕天敌等手段,减轻蝗灾灾情。如开平二年五月,“令下诸州,去年有蝗虫下子处,盖前冬无雪,至今春亢阳,致为灾沴,实伤陇亩。必虑今秋重困稼穑,自知多在荒陂榛芜之内,所在长吏各须分配地界,精加剪扑,以绝根本”,通过扑杀虫卵,防患于未然。又如乾祐元年五月,“鱼池旱、蝗。鸜鹆食蝗。丙辰,禁捕鸜鹆”,利用天敌对抗蝗灾。蝗灾发生时,中央、地方或派遣专人抓捕蝗虫,或令百姓捕捉蝗虫,以所捕蝗虫换取粮食等奖励。如“乾祐中,淄、青大蝗,铢下令捕蝗,略无遗漏,田苗无害”,在消灾减灾时赈济灾民,一举两得。

除此之外,还有地方官员偶然性地采用一些特殊手段以应对灾情。开运年间,值天下飞蝗为害,赵在礼“使比户张幡帜,鸣鼙鼓,蝗皆越境而去,人亦服其智焉”。

将旱灾、蝗灾比对可见,旱灾波及范围广,而蝗灾在地域、时间上常有连续性,且蝗灾、旱灾的发生时有相伴,如天福三年二月旱、蝗,天福七年五月,先后十八个州郡上奏发生蝗、旱灾害。其中,蝗灾、旱灾同时发生的情况占旱灾记录的34%,占蝗灾记录的35%。

从生态环境角度来看,蝗虫更适宜在干旱的环境下生存繁殖。长期干旱导致水环境面积减小,地面露出增加,为蝗虫提供了更好的繁殖环境。同时,旱地长成的植物、农作物干重更高,蝗虫以此为食,生长较快,繁殖能力也更强。因此,长期的旱灾为蝗灾的发生创造了条件。而蝗虫在干旱地区大批繁殖后,导致农作物减少,蝗虫转而向潮湿环境大规模迁徙,从而引发周围地区的蝗灾。

蝗、旱灾害一旦同时发生,饥荒与社会动荡的程度更甚。天福八年,“时蝗旱相继,人民流移,饥者盈路,关西饿殍尤甚,死者十七八”,但是朝廷以军粮匮乏为理由,“分命使臣诸道括粟麦”,最终导致“晋祚自兹衰矣”。

(作者单位:太原师范学院 历史与文博学院)