左宗棠的家国情怀对收复新疆的影响

作者: 李兴

家国情怀是中国传统士大夫对国家的一种高度认同感、责任感和使命感,根源于以儒家文化为核心的中华传统文化,是中华民族绵延不绝的重要文化基因。纵观左宗棠的一生,始终奋战在抵御外侮的第一线。他步入仕途后率军从东南转战西北平定“内乱”,又从西北抵抗外敌入侵转战东南抗法前沿,家国情怀是支撑左宗棠数十年军政生涯的思想基石,抵御外侮更是家国情怀的鲜明特征。

家国情怀的形成与发展

求学科考与第一次鸦片战争促使家国情怀的形成。左宗棠自幼便在家跟着祖父和父亲接受儒家传统教育,深受儒家家国天下理念的影响。成年后他开始关注经世致用之学,这使他的家国情怀不至于陷于书面文章,而在于务求“实用”,即苦心钻研对国家真正有用的学问。在取得举人功名后,却三次科考不第,左宗棠第一次感到人生际遇的无奈,遂下决心绝意科场,专注于经世致用之学。第一次鸦片战争期间,左宗棠正在安化陶家坐馆教书,他密切关注时局发展,多方搜集、查阅相关资料,提出自己对鸦片战事的看法、见解和应对之策,但苦于书生报国无门,只能“一尊山馆共谁论”。鸦片战争的失败使左宗棠意识到国家面临严重的内忧外患,特别是外患的严重冲击和清廷的无能应对对他产生了较大刺激,他的忧国之心变得更为强烈,其家国情怀也带上了御外侮的色彩。

第二次鸦片战争与幕府生涯推动家国情怀的深化。太平天国起义爆发后,左宗棠为了保卫桑梓、一展心中抱负而先后入佐湖广总督幕府、湖南巡抚幕府,为抗击太平军“为祸”湖南、治理湘政殚精竭虑,耗尽心血,坚持实行“内清四境,外援五省”的战略方针,为清廷抗击太平军起义和维持在东南各省的统治立下了汗马功劳。值得一提的是,第二次鸦片战争爆发时,左宗棠正在辅佐骆秉章,这使得他可以借助骆秉章的名义积极向清廷建言献策,提出与英法“决死战”的“制夷”之策,虽然他的建议并未被采纳,但从中可以看出他强烈的御外侮思想。在内外交困、左绌右支的境况下,他的家国情怀在七年湘幕生涯中得到血与火的洗礼与升华。

独当一面与初办洋务促进家国情怀的成熟。咸丰十年(公元1860年),清廷正式破格启用左宗棠,令其襄办曾国藩军务。从此左宗棠得以别统一军独立与太平军作战。在随后数年间,他进入赣、浙、闽、粤等省指挥作战,并十分注意战乱平定后的经济社会生产恢复工作。由他平定的浙江成为东南各省中经济社会恢复和发展最快的省份,这体现了他的“恤民”思想。在太平天国灭亡后,左宗棠着手践行自己的“师夷长技以制夷”的洋务思想,其内核便是强烈的家国情怀,辅以早期所学的经世致用思想和两次鸦片战争期间所形成的御外侮思想。他对福州船政局所寄托的不仅仅是制造轮船、学习西方先进技术等,而是期望推动中国近代工业体系的创建,从而实现抵御外侮、富国强兵的目标。

家国情怀在新疆问题上的体现

作为近代历史人物,左宗棠的家国情怀始终贯穿着坚决反对外敌入侵的主题,具有鲜明的御外侮特征。这一特征的最大历史实践便是规复新疆,维护国家主权和领土完整,左宗棠为中华民族作出了重大贡献。传统的家国情怀叠加近代新疆危机造就了左宗棠排除万难坚决反对外敌入侵,决然率军收复新疆,陈兵哈密威索伊犁的壮举,成为左宗棠的家国情怀推动中国近代史向前发展的有力见证。

西征前对新疆问题的认识。左宗棠关注新疆问题很早,在第一次赴京会试时,便已对新疆有一定的了解和认识,其在京赋诗云:“西域环兵不计年,当时立国重开边”,并提出了在新疆置省、屯田、运输等各种设想。三次落第后,他把嘉道年间历史地理考据学者对新疆的研究著述翻阅了一遍,对新疆有了更为深刻的认识。在1850年与林则徐的湘江夜话中,左宗棠通过林则徐的介绍,对新疆在中国的战略地位和价值,以及风土人情和未来面临的边疆危机有了全面的了解,更激发了他保卫国家、抵御外侮的强烈家国责任感和使命感。十多年后,在接到清廷垂询新疆问题看法的谕旨时,左宗棠积数十年研究边疆史地的心得,对新疆问题已成竹在胸,从容应答,他认为新疆不是“边荒之地”,强烈反对放弃新疆,坚决主张“塞防”“海防”并重。他以远超传统士大夫的眼光指出了新疆对于中国地缘战略安全的屏障作用和价值,最终促使清廷下定决心规复新疆。他对新疆的战略定位和战略安全价值的看法十分独到精准,对于新时代建设美丽新疆仍具有重要的借鉴意义。

规复新疆过程中家国情怀的表现。光绪元年(公元1875年)三月,清廷正式任命左宗棠为“钦差大臣、督办新疆军务”,授予他处理规复新疆事务的全权。在得到清廷授权后,左宗棠并未凭着一腔爱国热情仓促从事,而是在筹兵、筹饷、筹粮、筹运等问题上做足了充分准备,于1876年才督促西征各军向新疆进发。在综合考虑气候影响、地形地貌、交通运输、物资储备等因素后,左宗棠于当年夏天下令向阿古柏侵略政权发动进攻,采取“先北后南,缓进急战”的战略方针,稳步推进,收复一地,则立即派员成立善后局,招抚流亡,修复水利设施,垦荒屯田,积极推动新疆各地农牧业生产恢复和发展,从而达到了既取得军事胜利,也注重战后治理的双赢局面。到1878年初,全疆除伊犁外全部规复,用时仅一年半左右,真正发生战争的时间更短,仅八个多月。在规复新疆过程中,左宗棠除了日夜筹划西征各军调度部署外,还花费了相当大的时间和精力应付英国和俄国就规复新疆这一军事行动对清廷进行的施压和干扰。英国和俄国对新疆垂涎已久,自左宗棠规复新疆以来,便采取各种手段频频向清廷施压,并直接对规复新疆行动进行各种干扰,为此左宗棠均坚决予以批驳和反击。在英国通过外交手段企图阻止西征大军收复天山以南地区时,左宗棠义正言辞地驳斥道:“喀什噶尔即古之疏勒,汉代已隶中华,固我旧土也”,坚决指挥西征大军收复南疆各城,粉碎了英国妄图分裂我国领土的阴谋。在规复新疆过程中,左宗棠不仅要在军事上指挥西征各军击败阿古柏伪政权,招抚流离失所的各族民众,还要在政治上坚决抵制英国和俄国对规复新疆军事行动的破坏和干扰,正是强烈的家国情怀给予左宗棠坚韧不拔、排除万难也要规复新疆的信心和决心,给予他在收复过程中积极推动天山南北各城生产生活恢复、努力建设新疆的责任担当。

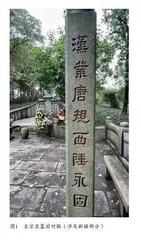

推动新疆建省以筹划长治久安之计。为逼迫沙俄交还伊犁,左宗棠采取了一系列措施与沙俄进行坚决斗争。一是趁收复新疆其他地区之机,对西征各军积极进行军事调整和部署,向沙俄威索伊犁。二是强烈反对清廷批准《里瓦吉亚条约》,积极主张“决之以战阵”,针对沙俄在新疆的武力恫吓毫不退缩,制订三路出击、收复伊犁的军事计划。三是为表明“衰年报国,马革铜棺”的决心,左宗棠于光绪六年(公元1880年)率军移节哈密,舁榇以行,摆出一副与沙俄侵略者决一死战的姿态,为曾纪泽与沙俄的重新谈判提供了强大的武力后盾。四是左宗棠在离哈返回京城途中,仍极力主张武力收回伊犁,积极营造与俄一战的浓厚氛围,最终促使沙俄与曾纪泽签订《中俄伊犁条约》,收回了伊犁地区。至此左宗棠完成了中国近代史上最伟大的一次反抗外敌侵略的壮举,极大振奋了中华民族的自尊心和自豪感,践行了自青年时期就怀有的强烈家国情怀。收复伊犁后,左宗棠根据自身对新疆战略地位和价值的判断,以及经营西北十多年的军政经验,先后五次奏请清廷在新疆设置行省,实行与内地一体的行政管理体制,实现新疆长治久安的目标。光绪十年(公元1884年)九月,清廷正式发布上谕宣布新疆建省,由左宗棠的得力部将刘锦棠担任首任甘肃新疆巡抚。新疆建省不仅实现了左宗棠自青年时代已有的西域设省梦想,更极大加强和巩固了中华民族多民族大一统的政治局面,实现了左宗棠的家国抱负。

对新时代建设美丽新疆的启示与感悟

左宗棠在规复新疆过程中的种种表现充分展现了家国情怀在中华民族面临严重边疆危机时所发挥的重要作用。正如习近平总书记强调:“中国人历来抱有家国情怀,崇尚天下为公、克己奉公,信奉天下兴亡、匹夫有责,强调和衷共济、风雨同舟,倡导守望相助、尊老爱幼,讲求自由和自律统一、权利和责任统一。”传承和厚植家国情怀,对于新时代建设美丽新疆具有重大借鉴价值。

加强中华文化教育,增强文化认同。左宗棠深厚的家国情怀得益于少年的儒家系统教育和青年的实践锻炼,奠定了他一生忧国忧民的强烈情感。在新时代我们要坚持以增强文化认同为目标,全面推广国家通用语言文字教育和中华文化教育,深入推进文化润疆战略,积极在各级学校弘扬中华优秀传统文化,持续增强各族青少年对中华文化的认同感,全面贯彻落实青少年“筑基”工程,把“爱我中华”的种子从小就根植于各族青少年心灵深处,帮助各族青少年牢固树立正确的国家观和民族观。

弘扬爱国主义精神,推进中华民族共同体建设。家国情怀的核心是爱国主义精神,它是中华民族五千多年绵延不绝的文化基因,更是实现中华民族伟大复兴的精神内核。在建设美丽新疆的新征程上,只有坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,传承和弘扬爱国主义精神,教育引导新疆各族群众牢固树立正确的中华民族历史观,积极投身中国式现代化新疆实践的伟大事业当中,为新疆经济社会高质量发展贡献智慧和力量,才能最终实现一百多年前左宗棠期望的“长治久安”目标。

家国情怀在左宗棠规复新疆过程中发挥了重要精神支撑作用,对于新时代弘扬爱国主义精神、加强对新疆各族青少年的中华文化教育,进一步增强各族群众对中华文化的认同感,在建设美丽新疆过程中秉承和厚植家国情怀,推动中华民族共同体建设具有重大现实意义。

(作者单位:哈密市社会主义学院)