文物保护与可持续旅游发展

作者: 张斌

当今时代,旅游业蓬勃发展,成为众多地区经济增长的重要引擎。与此同时,丰富的文物资源承载着深厚的历史文化底蕴,吸引着大量游客前往探寻。然而,随着旅游热度的不断攀升,文物保护面临着诸多挑战,如游客的不文明行为、过度开发导致的环境破坏等情况时有发生。文章深入探究如何将文物保护与可持续旅游发展有机结合,以期在推动旅游产业健康发展的同时,让文物能长久地留存并传承其文化价值。

随着人们生活水平的提高,旅游需求日益旺盛,各地都在积极挖掘自身特色旅游资源,众多富含历史文化的文物古迹成为热门打卡点。但在这一过程中,不少问题逐渐凸显,部分景区为追求经济效益,过度增加游客接待量,使得文物所处环境不堪重负;还有些游客随意触摸、刻画文物,对其造成了难以修复的损害。这些现象都警示着文物保护与旅游发展的矛盾亟待解决。

文物保护与可持续旅游发展的关系

文物保护与可持续旅游发展有着相互依存的紧密联系。一方面,文物是可持续旅游发展的核心资源,众多古老的建筑、珍贵的历史遗迹以及独具特色的文物藏品等,能够满足游客对于历史文化探索的需求。另一方面,可持续旅游发展为文物保护提供了有力的经济支撑。通过合理开发旅游项目,吸引游客消费,景区能获得相应收入,这些资金可以投入文物的日常维护、修缮以及保护设施的建设等工作中。

文物保护与可持续旅游发展之间还存在着相互促进的关系。从文物保护角度来看,可持续旅游发展要求在开发利用文物资源时遵循科学、合理的原则,这促使相关部门制定严格的保护规划与管理制度,采取更专业、更规范的保护措施,从而提升文物保护的整体水平。而对于可持续旅游发展而言,良好的文物保护成果能够不断丰富旅游产品的内涵,提升旅游目的地的文化底蕴和美誉度,吸引更多对历史文化感兴趣的游客,拓展旅游市场,进一步推动旅游产业朝着高质量、可持续的方向迈进。二者在良性互动中共同进步,实现协同发展。

可持续旅游发展的概念及意义

可持续旅游发展是指在满足当代人旅游需求的同时,不损害后代人满足其自身旅游需求能力的一种发展模式。它强调旅游活动要与经济、社会、环境等多方面协调共进。从经济层面来看,它并非单纯追求短期的旅游收益增长,而是着眼于构建长期稳定且多元的旅游经济体系,注重旅游资源的合理开发与利用,保障旅游产业能持续地创造价值,让旅游相关产业在有序运营中实现可持续的盈利。从环境角度而言,可持续旅游发展要求在旅游活动开展过程中,最大限度地降低对自然生态环境的破坏,保护好诸如自然景观、生态系统等旅游依托资源,通过科学规划旅游线路、合理控制游客流量等举措,维持生态平衡,确保大自然的美丽与神奇能长久留存,为旅游业的持续发展筑牢环境根基。

一方面,可持续旅游发展有着重要的社会意义。它能够促进不同地区、不同文化背景人群之间的交流与互动,增进社会的包容度与多元性。人们在旅游过程中可以深入了解各地的风土人情、历史文化等,拓宽视野,打破文化隔阂,推动社会向更加和谐、包容的方向发展。同时,还能带动当地社区参与到旅游相关服务中,创造更多就业机会,提升居民的生活质量,增强社区凝聚力,让社会发展更具活力。另一方面,可持续旅游发展的环境意义不容忽视。它倡导绿色旅游理念,引导游客养成环保意识,在旅游活动中自觉爱护环境,减少垃圾产生、节约资源等,进而营造良好的生态环境氛围,让整个地球的生态环境得以持续优化,为人类的长远生存与发展奠定基础。

当前文物保护现状

文物保护意识逐渐增强。近年来,随着国家对文物保护的大力宣传和教育,全社会的文物保护意识有了显著提高。政府不断出台相关政策法规,强调“保护第一”,将其确立为不可挑战的国家意志,如2024年文物保护法的修订公布。民众对文物的认识和尊重也在提升,越来越多的人主动参与到文物保护的行动中,举报文物违法行为,积极支持文物保护项目。同时,媒体对文物保护的关注度持续增加,通过多种渠道传播文物保护知识和理念,营造了良好的社会氛围,使文物保护逐渐成为全民的共识和自觉行动。

文物保护技术与管理不断进步。在技术方面,文物保护科技全面纳入国家科技创新体系,国家文物局重点科研基地总数已达40家。各种先进的科学技术被广泛应用于文物保护工作中,如利用卫星遥感执法监测对世界文化遗产、全国重点文保单位进行全覆盖监测,实现了对文物的实时、精准保护。在管理上,文物系统完善了文物保护单位的名录机制,公布了各级文物保护单位。同时,“先考古、后出让”制度在全国25个省(区、市)得到落实,“先调查、后建设”试点也在上海启动,从制度层面加强了对文物的保护和管理。

文物保护与可持续旅游发展的结合策略

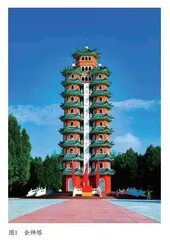

加大文物保护资金投入。其能够确保文物得到妥善的修缮、维护和管理,使文物的历史文化价值得以长久保存,同时也能提升旅游资源的品质,吸引更多游客,促进旅游产业的可持续发展。以甘肃省白银市会宁县会师塔为例,这座具有重要历史意义和纪念价值的建筑,见证了红军长征胜利会师的伟大时刻,是珍贵的革命文物。为了更好地保护会师塔,当地政府加大了资金投入。一方面,投入资金用于会师塔的日常维护,定期对塔身进行检查、修缮,确保其建筑结构的稳固和外观的完好;另一方面,利用资金建设了完善的周边配套设施,如修建了宽敞的广场、设置了合理的参观路线和标识牌等,为游客提供了良好的参观环境,提升了旅游体验。同时,还通过资金支持,开展了与会师塔相关的文化宣传活动和教育项目,让更多人了解其背后的历史故事和文化内涵。

明确文物与旅游发展法规。清晰且完善的法规能够明确各方责任与义务,规范旅游开发行为,确保在旅游发展过程中,文物保护工作有法可依、有章可循,从而实现两者的协调共进。以张掖大佛寺景区为例,当地政府依据相关法律法规,制定了专门针对大佛寺文物保护与旅游开发的详细规定。明确规定了景区内游客的参观路线、行为规范,如禁止游客触摸文物、在文物古迹上刻画等,以保护大佛寺内珍贵的古建筑、佛像、壁画等文物不受人为破坏。同时,对旅游开发项目的审批、建设等环节进行严格监管,要求任何旅游设施的建设都必须经过文物部门的评估和许可,确保其不会对文物本体及周边环境造成损害。例如,在景区内增设旅游服务设施时,严格按照法规要求,选择远离文物核心区域的位置,并采用与古建筑风格相协调的设计,既满足了游客的需求,又保障了文物的安全与完整性。通过法规的约束和规范,实现了文物保护与旅游发展的双赢。

加强文物保护与可持续旅游宣传。加强文物保护与可持续旅游宣传,能够在提升公众对文物价值的认知的同时,增强旅游目的地的吸引力,推动文物保护与旅游发展的协同共进。有效的宣传可以让更多人了解文物背后的故事和意义,从而自觉参与到文物保护中来,同时也能吸引游客前往参观,促进当地旅游经济的可持续发展。以甘肃省会宁县会师旧址的会师楼为例,当地通过多种方式加强宣传。一方面,制作了精美的宣传册,详细介绍会师楼的历史价值,在旅游景点、酒店、车站等地免费发放,让游客在到达之前就对其有初步了解和期待。另一方面,利用新媒体平台,如抖音、微博等,发布雕塑的短视频和图文信息,邀请当地的文化学者、旅游达人进行讲解和推荐,吸引了大量网友的关注和点赞,提高了城楼的知名度和影响力。同时,在景区门口设置了电子显示屏,滚动播放会师精神和文物保护知识,增强游客的现场体验和保护意识。

创新保护形式促进旅游发展。借助创新手段,能让文物焕发出新魅力,在妥善保护的同时,极大地提升旅游的吸引力,为游客带来别样体验,进而带动旅游产业可持续发展。以甘肃省敦煌莫高窟为例,面对洞窟内珍贵壁画和彩塑等文物易受环境、游客参观影响的难题,创新性地推出了“数字敦煌”项目。利用先进的数字采集、三维重建等技术,将洞窟内的精美文物以数字化形式呈现。游客在前往实地参观前,可通过线上平台,如官网、移动端应用等,提前观赏到高清还原的洞窟内景、壁画细节等内容,既能满足游客了解莫高窟的渴望,又能减少实地参观时长,降低对文物的损害风险。同时,景区内还设有数字化展厅,通过多媒体互动展示,让游客全方位、沉浸式感受莫高窟的艺术魅力,这一创新保护形式让莫高窟在文物保护和旅游发展间找到了巧妙平衡,吸引着全球游客纷至沓来,助力旅游可持续发展。

文物保护与可持续旅游发展是相辅相成的关系。在旅游发展过程中,要时刻将文物保护放在重要位置,通过合理规划旅游线路、控制游客流量、加强宣传教育等多种方式,让游客在欣赏文物之美的同时,自觉成为文物保护的参与者,使历史文化得以代代传承、熠熠生辉。

(作者单位:会宁县红军会宁会师旧址管理委员会)