乡愁记忆视域下岭南传统村落治理机制探寻

作者: 魏慧珊 蔡婧恺 詹宇丹 郭旻灏

乡村振兴战略实施以来,传统村落积极寻找转型发展之路,但不少乡村在探索中出现了同质化现象,丢失了其独特的乡土性。乡愁记忆是传统村落的文化基因,活化乡愁记忆是乡村振兴的活水之源,理应成为乡村建设的共识。瓜岭村作为岭南典型的传统百年古村,立足于自身特有的物质与文化资源,从基层组织建设、生态治理、农旅产业发展三个方面着手,走出了一条留守田园乡愁的乡村治理之路,赢得了“全国乡村治理示范村”的称号。

习近平2016年4月25日在安徽省凤阳县小岗村召开农村改革座谈会时强调:“建设社会主义新农村,要规划先行,遵循乡村自身发展规律,补农村短板,扬农村长处,注意乡土味道,保留乡村风貌,留住田园乡愁。”这为我国新农村建设和乡村治理发展指明了方向。作为典型的岭南百年古村,位于广州市增城区新塘镇的瓜岭村,近年来秉持“环境优先、产业先行、文化为魂”的思路,积极发挥农村基层组织的核心作用,充分挖掘利用自身特有的乡土文化资源,打造具有岭南水乡特色的村容村貌,不仅走出了一条守护乡土味道的乡村治理之路,还赢得了“广州市美丽乡村”“中国传统村落”“全国绿色村庄”“全国乡村治理示范村”等美誉。

何谓乡愁

乡愁是一个复杂且多元的概念,学界关于乡愁的内涵有着不同的理解。国外学者倾向于将乡愁理解为一种怀旧情感。17世纪瑞士学者Hofer用乡愁(Homesickness)一词描述瑞士士兵远离祖国后表现出来的思念祖国之情,认为这是一种思乡病。美国学者博伊姆则从词源对乡愁(Nostalgia)进行定义,认为其是一种对不复存在或者从来就没有过的家园的向往。英国学者威廉姆斯通过对20世纪70年代后期英国城市民众的研究,提出乡愁是由人们怀念工业化和城市化以前的生活而引起的。20世纪末以来,随着现代化进程的加快,西方学界对乡愁的空间范围进行了更进一步的讨论,主要有两种代表性观点:一种认为乡愁是一种广泛的怀旧,另一种观点认为乡愁是对特定空间、记忆的怀旧。

瓜岭乡愁生成之源

乡土风貌

乡愁是对乡土文化的依恋情结,属于非物质的情感范畴,它需要通过一些“具象”事物才能生成和表达。乡村的乡土风貌是乡愁产生的物质基础,也是寄托乡愁情感的载体。瓜岭村的乡土风貌可以划分为三个空间,即生产空间、生活空间和生态空间。

1.生产空间

乡村的社会活动包括农业生产和日常生活实践。其生产实践指种植、养殖等基本的农业活动,而生产实践所作用的土地为生产空间,在此空间作用下产生的农耕文明孕育了中国人“安土重迁”的精神特质。但是随着城镇化的发展,人口流动、乡土变迁成为一种常态,人们不再固守故乡的一方土地,也不再重复祖祖辈辈的生产劳动,这导致乡村的生产空间呈现出不断缩小的趋势。人们在远离家乡之后,或因乡土变迁导致他们对故土的记忆无所寄托,或因在城市生活中无法找到身份认同,在现实中难以找到自己的精神家园,乡村生活不再,但却割舍不下对乡村生产空间的生产方式、农耕文化的怀念,从而产生了乡愁。

每个乡村都有其独特的生产空间,承载着村民厚重的乡愁。瓜岭村位于广州市增城区东北部,是一个有着悠久农耕历史的传统古村落。以耕地为主体构成的生产空间主要位于瓜岭村的西面与北面。它不仅是瓜岭村重要的生产场所,也是瓜岭村的“根”。据记载,瓜岭非岭,实为水乡,因大批瓜农在明成化年间迁居此地,在这片水沛土沃的土地上耕作,遂聚居成村。瓜岭村民历代以农为业,距今已有500多年的历史。总面积仅0.6平方千米的瓜岭拥有800亩耕地面积。直至今日,瓜岭村村民仍以耕田为生,在生产空间劳作仍是瓜岭村村民的重要活动。在瓜岭的生产空间中,以耕地为基础的农田芋塘、桑基鱼塘、果林耕地等元素不仅是瓜岭村村民重要的经济来源,也形成了岭南水乡村落的特色景观。

在瓜岭的生产空间中,历史发展所留存下来的地理景观与村落保留的传统农耕生产方式共同构建起乡愁的意境,使来访者将瓜岭的现实生产空间与自身过去的乡村生产空间联系起来,从而在感官体验与记忆中产生了情感共鸣,触发了乡愁记忆,使精神家园得到了滋养。

2.生活空间

生活空间指的是与人们日常生活息息相关的场所,而乡村生活场所最典型的代表便是乡村的建筑群落,它们直接展现了村庄的乡土风貌。建筑是乡村物质机理的重要组成部分,历史在建筑身上留下了岁月的痕迹,这些痕迹展现了乡愁的独特风貌,凝结了可感的乡村集体记忆。

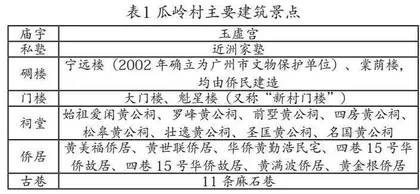

瓜岭在历史与地理的交汇中形成了具有本土特色的生活空间机理。村内现存一座庙宇、一座家塾、两座碉楼、两座门楼、七座侨居、八座祠堂、十一条麻石巷、两百多座锅耳房等建筑。这些古老的建筑历史渊源悠久,不仅是地域文化的沉积,还是美丽乡愁的慰藉。因此,瓜岭村独特的物质环境对于村民来说具有独特的情感价值和文化认同。走进瓜岭,透过其独具特色的生活空间可以看到中国传统乡村的缩影。瓜岭的生活空间汇聚了具有共性的中国乡村记忆与地方特色。段义孚提出了“恋地情结”,即人们对特定场所的依恋[1]。在瓜岭所见之建筑,所感之氛围,都能找到对乡村情感记忆场所的归属感,生成乡愁。

3.生态空间

生态空间指的是以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间,它与人们的生产空间与生态空间融合为一体,是乡村生产空间和生活空间正常运行的重要动力。建村之初,瓜岭村坐落于沙洲水域,水网密集。后经地质演变和村民开发,逐渐形成了以瓜岭河两岸的带状生态空间为核心的外围生态系统。瓜岭是典型的岭南水乡,拥有丰富的生态资源和优美的生态环境[2]。瓜岭河贯穿全村,两岸生长着百年荔枝林。河通水畅,绿树成荫,二者相得益彰,逐渐形成了一条生态长廊。村内生长着上千棵不同年代栽种的树,如荔枝树、龙眼树、苹婆树、榕树等岭南常见树木,最为出名的是三棵百年古树,分别为树龄157年的榕树、树龄125年的朴树和树龄113年的木棉树。这些树木由点及面地构建起瓜岭村独具岭南特色的生态空间。

瓜岭的生态空间是物质载体与乡愁情感的结合体,是一种乡村内生式的集体记忆领域。走进瓜岭,人们可以在别具特色的岭南水乡生态空间中引发对家乡的思念,在了解瓜岭生态历史的同时产生关于乡愁记忆的共鸣。可以说,瓜岭村的生产空间、生活空间以及生态空间融为一个整体,共同凝结了瓜岭村的乡愁,让乡愁有了可以依附的物质载体。

乡土文化

文化是乡愁的核心。乡愁因人而起,人因乡愁而聚。乡愁不仅是对乡土田园、绿水青山的记忆,更包括对历史文化、民间习俗以及传统节日的记忆。瓜岭村作为历史文化古村落,在发展过程中牢牢坚守以“田园、民俗、国学”为核心的乡愁情感,留住精神家园。

1.田园文化

家乡的田园是人们最初生存、生产和生长的空间,是人们对家乡物质环境进行怀念的精神高地。瓜岭村作为南方典型水乡,村民世世代代在此耕种、繁衍。有着种植历史的荔枝、龙眼,青砖瓦房的深巷,庄重神秘的宗族祠堂,地道的乡土方言,一代代侨民……这些都是独属于瓜岭村的乡愁记忆情感符号,并成为弗雷德·戴维斯所阐释的“集体乡愁”,即来自过去的具有象征性和广泛性的资源,可以引发人们无尽的乡愁。田园的物质环境承载着瓜岭村村民对这片土地的热爱,更寄托着他们怀旧、思乡的乡愁记忆。

2.民俗文化

民俗是经过历史岁月沉淀的文化符号,寄托着几代人的文化认同和情感体验。瓜岭村村民的主要姓氏为黄姓,其祖先于明景泰七年(1456)从新塘黄沙头埔公坊迁移至该地定居,在历史发展过程中形成了以血缘关系和地缘关系为纽带的宗亲关系。村民在长期的交往中产生了一致认可的村规民约、民俗民风。作为一个社群,人们对村规民约的遵从本身就体现了在道德伦理层面对乡村本身的认同感和归属感。而独具特色的龙舟文化和庙会文化,更是村民对家乡的精神寄托。举行盛大的龙舟节和庙会祭祀会耗费大量的财力和精力,但是在外的村民仍然会不远万里回乡参加,因为它会带给人们关于乡愁的情感体验,让他们获得满足感。每座建筑都承载着人们的情感,彰显着村落独特的历史文化底蕴。以岭南传统农耕文明为底色修建的锅耳房,以传统民俗信仰为基础建立的玉虚宫,以家风祖训为基底建立的黄公祠,独具岭南特色的麻石巷,具有侨乡风格特色的碉楼,具有南洋特色的小洋楼……不同风格的建筑群是不同中华优秀传统文化的缩影。透过瓜岭的建筑,来访者不仅能感受到独具一格的瓜岭文化,更能在这些建筑所蕴含的文化中找到中国传统乡村的影子,从而产生情感共鸣。

3.国学启蒙

国学是对文化认同的塑造,能让人们产生对乡村的情感眷恋,传承乡土文化。华侨建立的瓜洲小学,百年间书声不断,耕读文化绵延赓续。2011年在瓜洲小学旧址上建起的南华书院,以国学教育为基础,以中医教育为特色,传承与发展中华优秀传统文化。无论是瓜洲小学还是南华书院,都是一代代村民孩提时代的教育摇篮,他们曾在这里接受知识和情感的启蒙。

瓜岭守护乡愁的治理机制

加强基层建设,夯实组织基础

瓜岭村要走怎样的乡村振兴道路,首先要解决的问题便是基层组织建设。早在2014年,瓜岭村就已初步完成村民民主议事大厅、政务村务宣传栏更新等建设工作。2016年,瓜岭村成为广州市农村基层治理协同创新的六个试点之一。创新的主要内容是通过深入挖掘村史文化及乡村治理文化史料,探索乡村文化软治理路径,打造“家文化”特色,并在此基础上创新民主议事、法律建设等基层民主建设形式。该村试点并推行积分制管理工作,以村民积分为基础,催生民主自治动力,提升民主管理水平,构建全民共建共享的乡村治理工作格局[3]。

加强环境治理,构筑生态基础

在环境的美化上,瓜岭村通过开展“三清三拆三整治”的环境整治专项行动,实行“户集、村收、镇清理”的垃圾处理模式,建立了完善的保洁制度,从而在根本上解决了“脏乱差”问题。同时,瓜岭村深刻贯彻落实推进农村“厕所革命”的重要指示,配套建成了多个公共厕所,也对村内排污系统进行了改造。瓜岭村以“修旧如旧,建新如旧”为指导原则,保留了古村落的独特韵味,同时通过完善村庄的绿化景观,提高了村庄整体的观赏性。

在访谈中,瓜岭村副书记提到,在整个生态治理中,向村民传达生态保护观念是他们工作的重心之一。转换农村老一辈环保观念的方式有很多种:一是通过村规民约进行约束,二是利用村中的宗族关系进行宣传,如通过对身边亲戚朋友的宣传落实生态保护观念。另外,村委将村子分为四个区域,每个区域分配对应负责的村干部和小队长,以落实整个卫生布局。并且,为了让村民积极参与生态治理建设,村委通过加分的方式,每个月给获得高分的村民派发一些生活用品作为奖励,以激励村民积极参与瓜岭村的生态文明建设工作。

发展乡愁产业,建立经济基础

按照“环境优先,产业先行、文化为魂”的思路,自2014年起,瓜岭村着眼于建设“美丽乡村”,充分利用古建筑多、生态环境好等优势,大力推进万家旅舍计划,建设旅游名村。在后续发展中,瓜岭村还应充分利用国学、田园、民俗等乡愁资源,依托区位和景观资源条件,在完成对原有资源保护与开发的基础上,打造品牌特色,将农业、文化与旅游业有效结合起来,推动产业转型升级,通过“产业兴旺”推动乡愁经济发展。

在政府投入资金的同时,要注重引入社会资本。瓜岭村项目主要由两大公司负责:一是古德农创园,负责大棚种植、花海等项目,同时利用现有土地经营农家乐和农副产品,以期实现“坐地生财、就地发财”的乡村经济发展和增收致富目标。预计通过农创园带动就业岗位300个,通过土地流转将地租从1100元一亩提升至1500元一亩,集体年经济收入将在短期内提高。

参考文献

[1]段义孚.恋地情结[M].北京:商务印书馆,2019.

[2]杨忍,陆进锋,李薇.珠三角都市边缘区典型传统村落多维空间演变过程及其影响机理[J].经济地理,2022,42(03):190-199.

[3]李华胤.习近平关于乡愁重要论述的核心要义与现实价值[J].中国农村观察,2022(03):2-18.