基于GIS的本溪地区新石器至青铜时代聚落遗址空间分析

作者: 张姁

现以本溪地区为研究区域,结合ArcGIS技术,通过提取研究区域内新石器时期至青铜时期79个聚落遗址的高程、坡度、坡向、离水距离数据,探究该区域内遗址点的空间分布特征与自然地理环境之间的关系,揭示古人类对环境变化的响应过程。研究发现,本溪地区新石器至青铜时期遗址的分布格局具有低海拔(100m—300m)、平缓坡度(0°—15°)、靠近水源(100m—500m)的特点,与新石器时期相比,青铜时期的聚落选址受自然因素限制较小,分布范围较广泛。

聚落是人类生存的物质依托,也是生存空间的标识[1]。国内外学者利用聚落所包含的文化遗存信息与地理空间特征,对聚落遗址进行了大量时空分布研究,加强了对人与自然耦合关系的认识。国外学者如Willey在秘鲁维鲁河谷首次聚落形态进行研究[2],以遗址为单位整合分析,进一步探究社群的社会关系;Williams等分析预测美国瑞斯河附近聚落遗址的分布情况与地势、距河远近以及刺柏林分布之间的关系,将聚落遗址与地理环境建立起联系;Turney等研究新石器时期黑海沿岸聚落向欧洲陆地的大规模迁移与文化变迁,发现该现象由海平面上升所引起[3]。国内也有很多研究进展,如顾维玮和朱诚对苏北地区的古遗址进行分析,得出遗址分布与自然环境和海面变化有关[4];姜川等通过提取烟台市聚落遗址的多种地貌因素,并结合气候演变数据,探讨对全新世人地关系的新认识[5];周婷婷和崔建新以关中地区为研究区[6],揭示了全新世以来史前人类聚落变迁对区域自然环境的响应与适应过程。与此同时,还有学者借助GIS技术分析了辽宁地区古聚落分布的地理格局与自然环境之间的关系[7-9]。

本文选择本溪地区为研究区域,利用GIS空间分析技术对本溪地区新石器时期至青铜时期的遗址点进行纵向比较与定量分析,探究聚落的空间分布与不同地理因素之间的联系。

研究区概况

本溪地区位于辽宁省东南部,东经123°34′~125°46′,北纬40°49′~41°35′,地形呈哑铃形分布,是连接华北和东北两大区域的交 通枢纽。境内多山地,有老秃顶子山、五女山、九顶铁刹山等辽东名山。综观本溪地势,东、中部较高,南部较低,平均海拔约为350m。在温带大陆性季风气候的影响下,该区域四季分明,降水充足,年平均气温为6.1℃—7.8℃,年平均降水量800mm—900mm。地域内河网密布,大小河流1200余条,以太子河、浑江、草河为主要水系。本溪地区具有得天独厚的自然优势,野生动、植物资源与矿藏资源丰富,素有“辽东绿色屏障”和“东北地质摇篮”之称。同时,本溪地区还拥有世界文化遗产——桓仁五女山山城和亚洲最大的天然溶洞——本溪水洞等地理名胜。

数据来源与研究方法

数据来源

本文以《中国文物地图集·辽宁分册》收集的本溪地区新石器时期与青铜时期聚落遗址为基本信息[10],选取了由地理空间数据云网站(https://www.gscloud.cn/)提供的ASTER GDEM 30M分辨率高程数据产品。

研究方法

使用ArcGIS10.6中的ArcMap软件加载原始DEM数据,利用ArcToolBox中的工具进一步获取各遗址点的高程、坡度、坡向、离水距离信息,在此基础上对遗址点进行高程、坡度与坡向、缓冲区等空间分析。

研究结果分析

高程分析

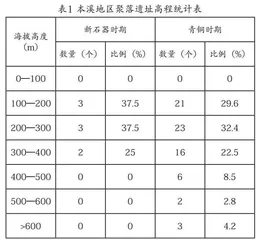

在本溪地区的DEM中导入79处遗址点的地理坐标信息,可以得到每处聚落遗址的具体高程值。鉴于本溪地区的总体地势不高,并且所有遗址中的最高高程仅为781m,因此可将遗址点的高程以100m为间隔划分为7类。

由表1可知,新石器时期8处遗址点的高程均处于100m—400m的范围内,400m以上无分布。其中,75%的聚落分布在高程为100m—300m的区间,25%在300m—400m的区间。青铜时期共有71处遗址,聚落数目激增,与该时期温暖湿润的气候条件有很大关系,且在100m—800m的范围内均有分布。该时期,高程100m—300m分布的聚落占62%、300m—400m占22.5%、400m以上占15.5%。与新石器时期相比,青铜器时期的聚落分布总体呈增高的趋势。分析可知,在新石器时期与青铜器时期,聚落大多分布在高程为100m—300m的区域内,这与平原地区自然环境优越、人类生产生活条件便利等方面有关,但随着古人类适应自然、改造自然的能力提升,聚落选址的低海拔指向性逐渐减弱。

坡度分析

使用空间分析坡度工具识别本溪地区DEM的坡度,经过多值提取至点得到聚落遗址的具体坡度值。根据本溪地区的坡度特征,可将坡面的倾斜程度划分为以下5个等级:平坡0°—5°、缓坡5°—15°、斜坡15°—25°、陡坡25°—35°、急坡35°—45°。

从表2中可以看出,新石器时期50%的遗址分布于平坡地区,缓坡与斜坡各占25%,陡坡与急坡无分布。青铜时期,聚落在缓坡分布最多,比重为47.9%;平坡次之,占29.6%;斜坡15.5%;另外,在陡坡与急坡也出现了遗址分布,但所占比重极小,分别为5.6%和1.4%。通过两时期的对比发现,虽然青铜时代选址的坡度范围增大,但两时期聚落分布仍以0°—15°的平缓坡地为主,原因可能是坡度小的地方利于农业耕作,坡度大的地方则容易发生水土流失。

坡向分析

利用ArcGIS空间分析中的坡向工具识别DEM的坡向信息。分析结果中,平地的坡向为-1°、北337.5°—22.5°、东北22.5°—67.5°、东67.5°—112.5°、东南112.5°—157.5°、南157.5°—202.5°、西南202.5°—247.5°、西247.5°—292.5°、西北292.5°—337.5°。

通常来说,我国的大部分地区朝南坡向相较于朝北坡向更适宜居住,由于阳坡日照充足,且在夏季盛行偏南风时有良好的通风效果,在冬季盛行偏北风时又有一定的保温效果。根据表3可知,新石器时期,聚落遗址在西北坡向分布最多,有3处,占该时期遗址的37.5%;东北、东、东南、西南、西向坡地各有1处,比例均为12.5%;在北向与南向均未分布。进入青铜时期,东南坡向的遗址最多,有14处,比重为19.7%;东北坡向次之,有11处,占比15.5%;其他坡向的遗址数目都在10个左右,比例也处于10%上下,相差不大。因此,这一时期的坡向优势并不明显。从这两个时期的实际选址情况来看,阳坡分布聚落多的一般规律并不适用,甚至后期聚落在坡向上的分布逐渐均匀化,表明坡向条件对该区域聚落选址影响不大,聚落选址更多的是受其他因素的影响。

河流缓冲区分析

对填洼后的本溪地区DEM数据进行水文分析,使用流向、流量、栅格计算器、河流链接、河网分级、栅格河网矢量化等工具得到本溪地区的河网矢量图,再通过邻域分析中的缓冲区工具生成距离为100m、300m、500m、800m、1500m的缓冲区。

由表4可知,新石器时期,距河流100m—300m的缓冲区范围内分布聚落最多,有4处,比例为50%;距离300m—500m有2处,比例为25%;0m—100m和800m—1500m各有1处,比例分别为12.5%。青铜时期,距河流100m—300m的聚落数目仍为同时期最多,有22处,但比例下降为31.0%;0m—100m和300m—500m的分布情况相差不大;值得注意的是,距河流500m以上分布的聚落数目从前期的1增加为25,比例从12.5%升至35.2%,特别是在距离河流1500m之外也出现了4处遗址。从这一结果来看,前期古人类偏好居住在离水源较近的区域,用水方便,而后期可能是由于生产力的提高,人类对水源的依赖性有所减小,使得选址出现变化,部分聚落的分布离水源都较远。

总结来看,本溪地区新石器至青铜时期的聚落遗址空间分布受自然地理环境因素影响,具有一定特征性。两时期的聚落遗址主要分布在低海拔100m—300m、平缓坡0°—15、距河100m—500m的区域,受坡向因素影响较小。后期可能是随着气候进入适宜时期,人类对自然的适应能力提高,青铜时期的聚落分布范围更加广泛,有向海拔更高、坡度更大、离水更远地带分布的趋势,即自然环境对居民选址的限制逐渐减小。

参考文献

[1]韩茂莉,刘宵泉,方晨,等.全新世中期西辽河流域聚落选址与环境解读[J].地理学报,2007(12):1287-1298.

[2]Willey G R.Prehistoric Settlement Patterns in the Virus Valley, Peru(Bulletin 155)[M]. Washington DC: Bureau of American Ethnology, 1953.

[3]TURNEY C S M, Brown H. Catastrophic early Holocene sea level rise, human migration and the Neolithic transition in Europe[J]. Quaternary Science Reviews, 2007, 26(17/18):2036-2041.

[4]顾维玮,朱诚.苏北地区新石器时代考古遗址分布特征及其与环境演变关系的研究[J].地理科学,2005(02):239-243.

[5]姜川,王肖惠,王龙升,等.烟台地区全新世时期聚落遗址时空演变特征及其影响机制[J].国土与自然资源研究,2021(06):48-52.

[6]周婷婷,崔建新.基于GIS的关中地区仰韶至商周时期聚落时空分布及驱动力分析[J].地球环境学报,2022,13(02):163-175+195.

[7]公雪霜,于丽君,聂跃平,等.辽宁西部地区先秦时期聚落遗址空间格局分析[J].中国科学院大学学报,2016,33(03):373-379.

[8]赵强,姚天,鲁丹,等.辽东北部地区中全新世聚落时空演变及其自然环境背景[J].地理科学,2019,39(09):1516-1524.

[9]Liu,L*,Liu,F.F,Zhang,W,et al. Spatial distribution and evolution of ancient settlements from the Neolithic to the Bronze Age in the Dalian area, China. Frontiers in Earth Science[J],2022(10):917520.

[10]国家文物局.中国文物地图集·辽宁分册[M].北京:文物出版社,2009.