宁夏海原石峡口哺乳动物化石资源特征及保护研究

作者: 杨卿 毛有明 杨克成 黄显文

古生物化石是地质历史时期形成的,并赋存于地层中的生命遗体、遗迹等,按照生物门类,可分为古无脊椎动物、古脊椎动物、古植物化石等。哺乳动物化石属于脊椎动物化石的一种,保存完整或者较完整的古脊椎动物实体化石属于《古生物化石保护条例》中界定的重点化石保护对象,是不可再生的珍稀自然遗产,地质学、生命科学的珍贵研究材料和科普题材,也是旅游开发的重要资源载体。海原石峡口地区蕴含着巨犀、豨、爪兽、石炭兽等丰富的哺乳动物化石资源,本次工作对该地区哺乳动物的化石资源特征、保护状况等进行调查研究,并提出保护建议,为该地区化石资源的保护提供科学依据。

哺乳动物是脊椎动物中最高等的一类,分类位置为脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳纲,其主要特点是胎生、哺乳、恒温、脑发达、体表被毛。哺乳动物起源于爬行动物的兽齿类,最早出现于三叠纪,经过中生代的演化,在新生代最为繁盛(童金南等,2007;杜远生等,2013)。地史时期的哺乳动物化石主要产于新生代地层,宁夏海原石峡口地区新生代地层发育,产丰富的哺乳动物化石。

宁夏海原地区的岩石、地层、古生物研究工作始于20世纪60年代。在地质综合研究方面:1960—1984年原宁夏区测队开展了宁夏全境的1∶20万区域地质调查,其中包括同心幅、海原幅,积累了大量地层与古生物资料;《西北地区区域地层表(宁夏回族自治区分册)》(宁夏回族自治区区域地层表编写组,1980)、《宁夏地质概论》(霍福臣等,1989)、《宁夏回族自治区区域地质志》(宁夏回族自治区地质矿产局,1990)、《宁夏回族自治区岩石地层》(宁夏回族自治区地质矿产局,1996)、《中国区域地质志·宁夏志》(宁夏回族自治区地质调查院,2017)等全面系统地总结了宁夏的地层、岩石、地质构造等基础地质特征,并取得了新的成果,积累了丰富的基础地质资料。在地层、古生物专题研究方面:1988—1990年,宁夏地质矿产局区域地质调查队一分队在海原地区发现了哺乳动物化石;1992年,宁夏区调一分队联合中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在海原地又发现了渐新统清水营组链兔、鄂尔多斯兔以及中新统彰恩堡组獠犀、巨犀等哺乳动物化石(王伴月等,1994);2014—2016年,宁夏地质博物馆开展了《宁夏古生物化石资源调查》项目,对宁夏古生物化石产地、层位、保存状况等进行了全面调查,并对宁夏重要的古生物化石展开专题研究,其中包括对海原地区重要动物群产地、层位、保护现状的总结;2021年,宁夏地质博物馆与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在对海原石峡口地区进行野外考察时发现了巨犀、豨、爪兽、石炭兽等化石,这是该地区哺乳动物化石的首次发现,为探讨该地区的地层划分、生物演化、古环境与古生态提供了重要的材料。

区域地质概况

石峡口位于宁夏海原县高崖乡,本次工作的石峡口研究区地理坐标为东经105°45′—106°00′,北纬36°46′—36°55′,面积369.64km2。福银高速位于研究区东侧,有县道可到达研究区,交通较为便利。

区域地层

石峡口研究区处于华北—柴达木地层大区,阿拉善地层区,阿拉善南缘地层分区,景泰—中宁地层小区。出露的地层主要有中生界白垩系、新生界古近系、新近系和第四系(宁夏回族自治区地质调查院,2017)。与本次研究关系密切的地层主要为古近系。该区地层出露情况由老到新描述如下。

1.白垩系

三桥组(K1s)。三桥组在研究区呈北西—南东方向展布,岩性为紫红色厚层砾岩。未见底。

乃家河组(K1n)。乃家河组在研究区东南部零星出露,岩性为薄层钙质泥岩、泥灰岩与砂岩、页岩。与下伏地层三桥组呈断层接触。

2.古近系

寺口子组(E2s)。寺口子组在研究区呈北西—南东方向展布,岩性为紫红色砾岩、含砾砂岩。与下伏白垩系呈不整合接触。

清水营组(E3q)。寺口子组在研究区呈北西—南东方向展布,岩性为紫红色夹蓝灰色泥岩及石膏岩。下伏地层为寺口子组。

3.新近系

彰恩堡组(N1z)。彰恩堡组在研究区分布广泛,主要分布在研究区西部,岩性为紫红色、橘红色泥岩。与下伏地层清水营组呈平行不整合接触。

4.第四系

研究区广泛分布第四系黄土、黏质砂土、砂、砾石。

区域构造

工作区位于柴达木—华北板块、阿拉善微陆块、腾格里早古生代增生楔、卫宁北山—香山晚古生代前陆—上叠盆地,香山褶断带(宁夏回族自治区地质调查院,2017)。

化石资源特征

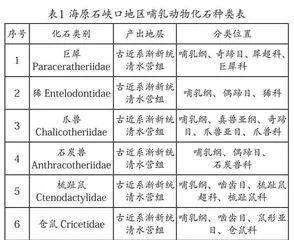

海原石峡口哺乳动物化石赋存地层为古近系渐新统清水营组(E3q),岩性为灰色薄—中厚层中细粒含砾砂岩。根据宁夏地质博物馆与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所对宁夏海原县石峡口地区的哺乳动物化石资源的调查,该地区古近系渐新统清水营组中含有巨犀、豨、爪兽、石炭兽等大型哺乳动物化石以及梳趾鼠、仓鼠等小哺乳动物化石(见表1)。

该地区哺乳动物化石资源属种较为丰富。其中,巨犀化石保存有头骨、椎骨、肢骨等,完整度约80%,在国内的巨犀化石中,保存完整的较为稀有。该化石由于保存了同一个体的头骨和肢骨,对于研究巨犀在演化过程中如何获得其巨大身体重量的适应性这一问题提供了重要材料,具有非常重要的研究价值,且该化石经修复、装架展示于博物馆,也具有很好的展示效果与科普宣传功能。根据《古生物化石保护条例》(国务院令第709号),保存完整或者较完整的古脊椎动物化石实体属于重点保护化石。海原石峡口地区产出的哺乳动物化石种属丰富,保存状态良好。

化石资源保护建议

保护现状

宁夏海原石峡口地区哺乳动物化石标本部分收藏于宁夏地质博物馆与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,但仍有相当数量的化石标本散落民间、散失外地且无处可查,化石产地也存在滥采滥挖、屡禁不止的现象。造成这一现状的原因主要有以下几个方面。

1.地方性法律法规不完备

我国古生物化石保护的主要法律依据为《古生物化石保护条例》(国务院令第709号)、《古生物化石保护条例实施办法》(国土资源部令第57号)。《古生物化石保护条例》是我国古生物化石保护领域最基本、最权威的执行准则。《古生物化石保护条例实施办法》详细制定了古生物化石发掘、收藏、流通、进出境等活动中政府部门、企事业单位和个人的行为准则,具有更强的可操作性和实践性。但相关的地方性法规和配套规章制度还不完备,目前宁夏尚未制定具有宁夏特色的古生物化石保护的地方性法规,古生物化石保护工作缺乏针对性和地方特点,给宁夏的古生物化石保护及开发利用带来困难。

2.化石资源数据管理系统不完善

宁夏古生物化石调查、保护规划的编制工作已经完成,基本掌握了宁夏化石资源分布、种类、产地等状况,但部分化石流失区外,散落在民间,并未得到系统调查及有效管理。目前,我区尚未开展古生物化石登记建档、数据库建设等工作,影响着化石资源的科学、有序管理。

3.化石产地保护有待加强

海原石峡口地区产的巨犀、豨、爪兽、石炭兽等化石属于重点保护化石,但该地区古生物化石自然保护区的分级、界定工作尚未开展,化石资源的价值、等级评价工作滞后。目前仅在化石点进行立牌警示,但仍然存在私挖乱采的现象,导致部分珍贵古生物化石资源流失。

4.古生物化石保护、研究人才缺乏,经费短缺

宁夏古生物化石研究、保护专业人员缺乏,老一辈古生物研究人员年老体衰,从事古生物研究的年轻一代较少,造成了人才断档、化石流失、产地不清、化石资源不明的情况。此外,研究经费难以得到保障,导致重要研究工作无法开展,影响后续化石资源的保护、开发。

5.古生物化石保护宣传和相关科普工作开展力度不够

虽然已做过一些古生物化石基础知识及相关法律法规的宣传普及工作,但仍存在宣传受众面不够广泛、力度不够等问题,导致公众古生物保护意识薄弱,法律意识淡薄,出现了诸多有法不依、有禁不止的破坏古生物化石的现象。

保护建议

1.加强地方法制建设

制定和完善宁夏古生物化石保护相关法律法规及各项配套制度。根据宁夏区的情况,组织编写《宁夏古生物化石保护条例》,使我区古生物化石保护工作有法可依、有章可循,形成合法的化石挖掘、收藏、流通机制,明确法律责任。

2.健全宁夏化石资源数据管理系统

对我区各相关博物馆保存的古生物化石进行调查并做好登记建档工作,对标本进行科学地鉴定、分类、分级,登记,做到制度健全、账目清楚、鉴定确切、编目详明、保管妥善、查验方便;在宁夏古生物化石资源调查、登记建档的基础上,建立以我区古生物化石信息数据库为基础的计算机管理系统,将藏品的管理、统计、查询等工作通过计算机进行准确及时的管理;根据《国家古生物化石分级标准(试行)》,对宁夏古生物化石档案和数据库中的重点化石进行鉴定、筛选,拟定宁夏古生物化石重点保护名录。

3.加强化石产地保护工作

在海原地区古生物化石资源调查的基础上,结合重点保护古生物化石名录,对该地区化石产地进行系统的分析、分类、分级,开展保护研究,有针对性地提出保护建议。组织专家对古生物化石重点产地的保护进行认定,进而为古生物化石重点保护产地制定保护方案,对亟须保护的重要化石产地实施原地保护工程。

4.加大经费投入,保障研究及保护的资金需求

拓宽经费申请渠道,申报科研项目,以科研项目支撑科研能力与人才队伍建设,以培养古生物研究、保护高层次人才为重点,同时补充基层古生物化石的专业人员,建设一支素质优良、专业配套合理的古生物化石研究、保护人才队伍。在保护经费方面,将古生物化石保护资金列入自治区、市、县各级财政预算,形成稳定的投入保障机制。

5.实施古生物化石保护公众环境教育战略

针对海原地区哺乳动物化石群研究成果,通过科普下乡、讲座、研学教育等多种方式普及地球科学、古生物学基础知识,并广泛宣传国家古生物化石保护的法律法规及政策等,提高公众的科学素养和对化石资源的保护意识,为当地古生物化石保护工作创造良好的社会环境。

6.科学合理利用,促进古生物化石的保护

海原县位于宁夏南部,地处六盘山地区,属于宁夏六盘山旅游扶贫试验区。对海原县石峡口化石资源进行研究、保护,整合周边其他地质遗迹,科学规划地学旅游项目,促进当地经济发展,助力乡村振兴,进而促进古生物化石的永续保护。

参考文献

[1]杜远生,童金南.古生物地史学概论[M].北京:中国地质大学出版社,2009.

[2]霍福臣.宁夏地质概论[M].北京:科学出版社,1989.

[3]宁夏回族自治区地质调查院.中国区域地质志(宁夏卷)[M].北京:地质出版社,2017.

[4]宁夏回族自治区地质矿产局.宁夏回族自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1990.

[5]顾其昌.宁夏回族自治区岩石地层[M].北京:中国地质大学出版社,1996.

[6]宁夏回族自治区区域地层表编写组.西北地区区域地层表宁夏回族自治区分册[M].北京:地质出版社,1980.

[7]童金南,殷鸿福.古生物学[M].北京:高等教育出版社,2007.

[8]王伴月,阎志强,陆彦俊,等.宁夏海原两个第三纪中期哺乳动物群的发现[J].古脊椎动物学报,1994(04):285-294.