释历史中的宝相花

作者: 穆雨

源于敦煌佛窟的宝相花,在佛教中国化的历程中定型并风靡于唐朝,其是中外文化交流的缩影。宝相花的发展跟随佛教东传的路径,以莲花为母体,兼收石榴纹、云头纹、牡丹纹等各类西来以及本土传统纹饰元素,从融合性较低的联珠团花发展为华美繁缛、结构复杂的理想之花。宝相花所承载的文化寓意及其应用领域亦随着佛教与中国社会的互动逐渐生活化、世俗化。最终,宝相花成为唐代佛教艺术与世俗艺术的双重典型,并在盛唐强大的统治之下,以“大唐宝花”之姿远播日本、新罗等国家。

自汉武帝设置河西四镇以来,河西走廊便成为沟通东西方文明的要道。敦煌坐落于河西走廊西端,是中外经济往来、文化融合的枢纽。南朝萧梁史学家刘昭形容敦煌为“华戎所交,一都会也”,既赞许了敦煌的繁华熙攘,也点明了其建立在民族与文化交流、融合基础上的事实。佛教僧侣携典籍循丝绸之路东来长安,敦煌则矗立在其必经之路上。因此,敦煌作为沟通西域与内地的重镇,自然也成为中国最早接触佛教的地区之一。敦煌地区所保存的文化艺术品形式,不仅带有不同民族文化交汇融合的特征,也承载着宗教意象与汉地风俗相互成就的历史印记。

随着佛教东传,佛教的各种艺术形式接踵而至,并成为佛教传播的媒介之一。“充满活力与生机的艺术生命,往往脱胎于宗教形式中,有时,宗教借助艺术形式表现出来,有时借助宗教的形式走向美学。”敦煌石窟中的各类纹饰依托建筑、造像、壁画等形式,展现出其独特的文化象征意义。随着佛教中国化进程的不断推进,民间日用的诸般器物也开始使用佛教纹饰进行点缀,以寄托美好的寓意。而宝相花纹作为中国古代最具代表性的吉祥纹样之一,在传播过程中与本土风俗贴合从而发生形变,成为混融中外的独特纹饰。

敦煌纹样艺术的外来要素及宝相花定型

敦煌石窟始建于前秦时期,历经十六国、北朝、隋唐、五代、西夏、元等王朝的长期开凿,成为中华历史文化留给世界的艺术宝库。纹样是敦煌石窟中至关重要的组成部分。“不论是空间性建筑、立体性造像还是平面性壁画,如果缺乏纹样装饰,就犹如骨骼和肌肉缺少了皮肤和外衣,石窟就不完整,无法达到融合浑圆的完整感。”敦煌石窟中所出现的纹样几乎囊括了所有纹样种类,体量庞大,种类繁多。西来纹样与土生纹样在此杂糅异化,极大地丰富了敦煌文化艺术。

敦煌石窟中的外来纹饰要素

关于敦煌艺术的源流问题,史学界仍没有统一的定论,但有一点毋庸置疑,即敦煌石窟的装饰艺术“显然吸收了诸多外来的所谓西域的种种艺术之新鲜因素”。敦煌石窟中的莫高窟,前后营建1000多年,共有490多个洞窟,其藻井、壁画、龛楣龛顶等表面呈现的纹样图案,在以汉文化为主体的基础上,杂糅了西域各民族的艺术风格,“蕴含着印度犍陀罗艺术和笈多艺术的因子、波斯艺术的风貌、粟特艺术的身影,我们甚至可以从中领略到古希腊和古埃及艺术的气息,因此,敦煌图案具有多民族的文化特性和艺术渊源”。

敦煌石窟中大量出现的植物纹样就源于印度佛教艺术对中国的影响,其中西来植物纹样最早传入中华的当属忍冬纹。在敦煌莫高窟北朝时期的壁画中,忍冬纹是最主要的装饰纹样。直到今天,新疆哈萨克族、维吾尔族等少数民族的地毯、衣物上仍能见到这种纹饰。联珠纹源于波斯萨珊王朝,“是萨珊波斯或粟特人相关的太阳崇拜和光明崇拜相关的图像符号”。敦煌图案中还有比较常见的纹样,如石榴纹自西域传入中原,葡萄纹则来源于地中海沿岸。

敦煌石窟中所运用的画壁技术及绘画技法

敦煌佛教艺术受西域影响之大不只体现在纹饰要素之上,在画壁技术、绘画技法等方面亦可见得。莫高窟及同属于敦煌石窟系统的甘肃酒泉瓜州县的榆林窟,此二窟的壁画技术一脉相承,都是先将剁碎的麻和麦草混在泥中,将厚约半寸的泥涂抹至石窟内壁,再覆上一层薄如卵壳的石灰,待画壁晾干,再在石灰层上施以彩绘作画。这类技术与印度石窟的画壁制度类似,都属于西洋壁画里名为Tempera的一种,“此种画壁技术自印度经新疆传至敦煌,唐代两京外州寺观画壁制度,则又承袭敦煌而加以恢弘扩大耳”。在绘画技法方面,从由敦煌石室出土的壁画经卷来看,首先需要有画稿、画范,之后再在画壁上使用红色或黑色起稿,在描绘佛像时用红土绘制比例格,先画出粗样,再用浓墨描摹修正,此种绘画工序和技法与印度壁画基本一致。

融合而成的宝相花

宝相花之名源于佛教。“宝相”是佛教徒对佛像的尊称,所谓“宝相庄严”。宝相花纹的形成经历了漫长的过程,其演变与定型不是单纯的艺术演化,而是与隋唐各个时期的政治经济发展、文化审美息息相关。在《辞海》中,宝相花是“中国传统装饰纹样的一种,将某些自然形态的花朵(主要是荷花)进行艺术处理,使之成为一种装饰化的花朵纹样”。可见,宝相花最初的原始形态是本土图案中的莲纹。

隋朝中期以来,联珠纹融入植物纹样之中,复瓣团花外装饰一圈联珠纹的造型开始流行。如隋莫高窟390窟藻井井心外的边饰图案、402窟窟顶人字披的条椽脊坊处的莲花联珠纹等,这些纹样很可能是宝相花纹的初期形态。但这类纹样仍然是融合性较低的团花,并没有和其他植物纹样结合起来。此后,“联珠团花开始逐步变得丰满起来,花瓣的轮廓细腻化了,层次重叠也多了起来,发展成了宝花纹样”。

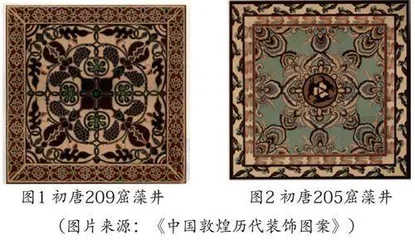

初唐是宝相花的形成和快速发展时期。初唐前期,多种植物纹样开始融合,多用于绘制莫高窟窟顶藻井的井心装饰,结构上也初具宝相花雏形。至贞观时期,团花趋于华丽圆满,花瓣层次增多,多种植物纹样融合更加自然,色彩艳丽,单位纹样完备,已具备宝相花应有的要素结构。

初唐后期至盛唐时期,宝相花纹的发展进入繁荣阶段。团花层次更加繁缛,装饰复杂,结构严谨。开元后期,宝相花再度吸收了新的要素,唐人所青睐的牡丹花开始作为宝相花的母体之一。牡丹花型丰满富贵,与“圆通”“轮回”等佛教理念不谋而合,也使得宝相花更具“神仪内莹,宝相外宣”之感。

中唐以后,随着沙州陷蕃,丝绸之路阻断,中原与敦煌交流不畅,中原流行的纹样与敦煌莫高窟藻井纹样逐渐分道扬镳,开始向着完全不同的风格发展。牡丹宝相花纹仍然是中原植物装饰题材的主流图案,而敦煌藻井中的宝相花则渐渐被吐蕃流行的茶花纹和莲花纹所取代,风格也趋向简洁,“这既与吐蕃人的审美取向有关,又和这一时期敦煌的社会思想相关,其深层原因是汉文化中心影响减弱的表现”。

宝相花纹从宗教到民用的变化

唐朝前期国力强盛,政治日趋稳定,丝绸之路往来畅通,中外民族文化交流进入高峰期。源于敦煌石窟的宝相花也随着佛教艺术在社会中的沉淀逐渐融入人们的生活中,成为佛教艺术与世俗艺术的双重典型。

母体由莲花向牡丹转变

宝相花纹的演变进程受到唐人世俗审美情趣的直接影响,从早期单调平面的结构演变为多层次的繁复花瓣;从以红褐色为主的质朴庄重的颜色构成发展为活泼的鲜艳配色,充满了生活气息。被逐渐加入纹饰结构中的石榴、葡萄等植物元素,寄寓着多子多福的美好世俗愿景。至此,宝相花的文化象征意义已与佛教戒律相去甚远,成为唐朝社会流行的纹饰题材。

象征着吉祥富贵的牡丹代替莲花成为宝相花的主花,印证了宝相花的审美进一步向世俗化演变。跟随佛教中国化的进程,宝相花在世俗生活方面的文化寓意也逐步超越了其最初“宝相庄严”的宗教象征。

承载宝相花纹的各类民用器物

宝相花的象征和寓意经历了世俗化演变,承载宝相花的主流器物、载体也经历了从宗教领域到民用领域的转变。初唐以降,大量宝相花纹开始出现在织物、金银器等非宗教用途的民用器物乃至食物之上,由此可见宝相花在唐朝社会的流行之广及其受各阶层喜爱的程度。

1.纺织品上的宝相花

唐代纺织品上的宝相花也被称为“宝花”。盛唐时期,宝相花纹是织物上最为流行的装饰主纹,在绢、锦、绮、绫上均能看到。宝相花织物的用途不仅限于衣裙靴袜,青海都兰热水一号大墓中出土的黄地大型宝花绣鞯以及日本正仓院所藏宝相花琵琶锦袋纹饰华美,色彩丰富,均证明了宝相花在生活领域中的广泛应用。

2.金银器上的宝相花

唐代金银器中,宝相花的应用十分常见且灵活。有些将主花刻于金银器内底,例如何家村折枝纹圜底银碗;有些将宝相花的外层花瓣以连续展开的形式饰于器物的腹部、底面或盖面,例如何家村仕女纹银带把杯;也有二者的结合,例如何家村鸳鸯莲瓣纹金碗,“宝相花纹多出现在盘、碗、盒等器物的中心部位,因为呈圆形团状的宝相花纹适于做这种装饰,宝相花瓣组合成的‘莲瓣纹’则多见于碗上,适合装饰碗壁”。

3.铜镜上的宝相花

唐朝铜镜的装饰题材丰富,其中一项重要的突破便是以各种花卉植物纹样装饰镜背,而花卉图案中最常见的就是宝相花镜。正如沈从文所说:“唐镜花样多,有代表性的可以归纳成四类:第一类,宝相花图案,包括写生大串枝、簇六规矩宝相花、小簇草花、辐射式宝相花及交枝花六种。”今天所出土的唐代宝相花纹文物,大多为宝相花铜镜,分布也较为广泛,如山东济南唐墓出土的金银平脱宝相花铜镜、上海明墓出土的唐宝相菱花镜等。

4.食物上的宝相花

随着流行趋势的扩张,宝相花甚至被应用在食物的装饰之上。北宋陶穀所著《清异录》中就记载了一种叫做“蕃体间缕宝相肝”的食物,其形态由于原本残缺已不可考,猜测应是将动物肝脏煮熟后摆成宝相花的样式作为一道冷盘菜肴。从实物资料来看,新疆吐鲁番阿斯塔纳230号墓出土的唐宝相花月饼,正面压制有宝相花图案,制作精致,图案清晰。不论是将宝相花烙印在代表团圆美满的月饼上,还是作为菜肴的摆盘方式,都是宝相花在世俗化趋势下深入社会生活的有力证据。

宝相花纹的时空传播

佛教在开放并包的唐前期达到鼎盛,长安则成为佛教艺术新的精神高地。风靡唐朝社会的宝相花亦以长安为核心,向包括敦煌在内的华夏全境乃至海外辐射。

宝相花纹在唐统治范围内的全域性扩散

唐代的强盛国力保障了河西地区的稳定与丝绸之路的畅通繁荣,为以长安为中心的佛教艺术的地域性传播提供了前提条件。“到中宗、玄宗初年,莫高窟和中原两地图案制作无论壁画、石刻、金银器物、丝织品等,不只纹样相似,制作年代及其变化规律也近于同步,至天宝年间达到高峰。”对比中唐以前莫高窟藻井宝相花纹样和同时期中原器物上的宝相花装饰,可以印证在这个时期敦煌与长安及河洛地区的纹样发展保持高度一致。

同时,佛教艺术随着唐王朝在其疆域内的绝对统治力远播到关东。粟末靺鞨建立的渤海国作为唐朝藩属国,自大祚荣统治时期便与长安开始进行密切的政治文化交流,渤海国的文化艺术风貌也与中原地区逐渐趋同。上京龙泉府遗址出土的唐宝相花纹砖,其图案风格与中原唐风一致,主要用于宫殿台基两侧垂带和踏道的铺设,是渤海国典型的建筑材料之一。

近年来,新疆、宁夏、甘肃、河北、山东、上海、安徽、江西、广西等地均有唐代宝相花纹样的铜镜、三彩器、织锦等文物出土,足以证明宝相花在唐统治范围内实现了全域性扩散。

宝相花纹的外域传播

唐文化对新罗等周边国家也有很大的影响力,通过频繁的对外文化交流,逐渐形成了“以唐朝为中心,包括朝鲜半岛的东亚地区,以汉字、儒学、佛教、律令为共同点的‘唐文化圈’”。唐文化的鼎盛和东渐极大程度上促进了新罗文化的形成和发展,来到长安的外国商人、留学生、学问僧、遣唐使等不计其数,他们在回国时,多是满载图书经籍和唐代当时流行的各类精美物品而归,宝相花也经此传入海外。

宝相花纹在唐之后的传承和影响

随着唐王朝政治生命的逐渐衰退,敦煌石窟中盛极一时的宝相花亦由盛转衰直到被其他纹样取代,而中原宝相花由于其广泛的世俗化特色迸发出强大的生命力,得以延绵后世。宋代以后,宝相花的涵义较唐代更加宽泛,不仅作为一种装饰图案,还逐渐演变为蔷薇、牡丹、芍药等自然花卉的美称。

宋至清代,宝相花纹被普遍运用到禁军仪卫当中,“黄麾幡二,执幡人武弁、黄宝相花衫……金节一十二人,武弁、青宝相花衫”,各色宝相花袍屡见不鲜。清代诗词文学中亦有关于宝相花的描述:“镜背犹携宝相花,龙垂凤倚争盘拿。”由此可见,唐之后宝相花依然活跃在中国人的衣食住行当中。

正如习近平总书记所说:“中华文化之所以如此精彩纷呈、博大精深,就在于它兼收并蓄的包容特性。”中华文化具有包容、吸纳异质文化的胸襟,有对外积极探索的意志,也具备将域外文化融合创新使其中国化的能力,这是中国文化历久弥新的原生动力,也是今天强大文化自信的根源。敦煌在历史长河中是古代中外交流、文化融合的重要枢纽之一,因而宝相花自其问世起,便凝聚着文化交流融合的美好寓意。其自身构造与用途的演变,也印证了它作为文化融合结晶从宗教艺术广泛、深度传播到民间的历史进程。不仅如此,以宝相花为例的诸多文化要素,都曾流经唐帝国跃动的脉络,向更东的新罗、日本传播,并沉淀为后者历史中的一部分。以强盛维系和平交流,以开放包容的态度推动文化交汇创新,在维护本土文化的前提下,积极进行文化融合成果的传递,既是宝相花之所以存在并流传久远的基础,也是盛唐背影下的启示。

西安开放大学2020—2021年度重点课题“唐代敦煌石窟宝相花图案在丝路传播中的传承与应用”(编号:2020xakdktyj-06)。

(作者单位:西安开放大学马克思主义学院)