线性文化遗产视域下大运河扬州段遗产点的研究价值

作者: 叶长青

2014年,大运河扬州段共有十处遗产点被列入世界文化遗产名录。与此同时,线性文化遗产作为一种新兴的遗产保护理念盛行。作为各类文化遗产的集合体,线性文化遗产拥有相当丰富的内涵。与往日“碎片化”的研究不同,基于线性文化遗产视域下的研究更注重文化遗产之间的“历史文化联系”,这恰好满足了对有着多样性、复杂性、典型性和分散性特征的大运河扬州段十处遗产点的研究需要。将探索各遗产点间的“历史文化联系”,并通过交互的形式从不同维度出发,在展现各遗产点往日繁荣的同时,满足当下游客进行游览观光的复杂需求,为早日把扬州建设成为“古代文化与现代文明交相辉映的名城”而建言献策。

我国学术界在21世纪以前对文化遗产的研究普遍存在概念不明确、方法不科学等问题。直到2006年,中国文物学会会长单霁翔先生发表《大型线性文化遗产保护初论:突破与压力》一文,并在文中正式提出“线性文化遗产”这一概念之后,我国学术界对线性文化遗产的研究才开始步入正轨。自此以后,我国学者分别从构建遗产网络、借鉴国外经验、探索“三位一体”模式、研究旅游形象开发等多个方面对线性文化遗产展开分析与研究,相关理论成果也愈发成熟。

近年来,线性文化遗产作为一种新型的遗产保护模式,因其特有的跨区域性、内容丰富性和动态性受到很多关注。鉴于此,本文将基于线性文化遗产的视域,对大运河扬州段十处遗产点进行有效整合,通过遗产点间的内在“历史文化联系”,使其交互形成“文化景观区”,实现由点到面的系统性规划,扩大其辐射范围和影响力,以期最大限度地合理开发和“活化”利用文化遗产资源。不同于单纯强调保护方法和研究路径的文章,本文尝试在充分分析和概括十处遗产点所具备的显著特征后,依据线性文化遗产的科学理念,挖掘遗产点间的系统关联,并归纳其历史交互性和现实交互性的研究价值。

线性文化遗产

线性文化遗产的概念

线性文化遗产(Lineal or Serial Cultural Heritages)主要是指在拥有特殊文化资源集合的线性或带状区域内的物质和非物质的文化遗产族群,运河、道路以及铁路线等都是其表现形式。作为新兴的遗产保护理念,线性文化遗产是“出于特定目的而形成的一条重要纽带,将一些原本不关联的城镇和村庄等串联起来,构成链状的文化遗存状态,真实再现历史上人类活动的轨迹以及物质和非物质文化的交流互动,并赋予作为重要文化遗产载体的人文意义和人文内涵”。因此,线性文化遗产所涉及的遗产元素广泛且多样,兼具物质和非物质文化。不仅具有突出的人文意义,而且极具文化和社会价值。

基于线性文化遗产视域下的研究优势

当下对文化遗产资源所进行的研究或利用规划,往往是个别或单独进行的,易产生“碎片化”现象。这种“碎片化”的研究不仅会造成强烈的时空割裂感,还会导致极易忽视诸如建筑、景观等文化遗产资源的历史、文化和社会价值。最重要的是,若长期进行“碎片化”研究,重视个体而非整体,往往会导致一些极为重要的文化遗产资源由于没有被及时整合而彻底被遗忘于历史长河,造成巨大的文化损失。

然而,根据线性文化遗产的定义,这种研究思路是将原本保存于不同区域和空间内的各类文化遗产资源串联起来,在扩大横向研究范围的同时不断纵向延伸这条“文化线路”。而这些“链状”的文化遗产之所以能联系起来,是因为其内部存在某种“历史文化联系”。基于这一特性,线性文化遗产中的个别或局部段落可能会由于种种原因受到损坏,但不会因此消失殆尽。这是因为“某些文化遗产即使遭到破坏成了‘虚线’,但只要能够与保存下来的‘实线’部分串并起来”探究它们之间的历史文化联系,那么其文化内涵依然有迹可循。

如果以个体形式存在、以离散状态分布的文化遗产资源是一个个耀眼的珠宝,那么基于线性文化遗产视域下的研究则是将其组织、串联起来,形成一串熠熠生辉的“珍珠项链”。从这个意义上讲,线性文化遗产模式无疑本身便具有独特的价值和得天独厚的优势。

大运河扬州段遗产点的特征

2014年,中国大运河被正式列入世界文化遗产名录,大运河扬州段作为中国大运河的重要组成部分,共有十处遗产点被列入了名录,分别是刘堡减水闸、盂城驿、邵伯古堤、卲伯码头、瘦西湖、天宁寺、个园、汪鲁门宅、盐宗庙以及卢绍绪宅。而这十处遗产点的物质基础、基底背景、文化内涵和地域位置则彰显出多样性、复杂性、典型性和分散性的特征。

多样性

作为文化遗产资源,大运河扬州段十处遗产点囊括了自然与人文、物质与精神、历史与当代等多元要素,呈现出多样性的鲜明特征。大运河扬州段十处遗产点类型丰富,按照其功能可具体分为:以邵伯古堤、刘堡减水闸为代表的水利设施;以盂城驿为代表的邮驿文化建筑;以卲伯码头为代表的漕运设施;以瘦西湖为代表的自然风光;以天宁寺为代表的砖刻建筑;以个园、汪鲁门宅、盐宗庙、卢绍绪宅为代表的盐业遗迹。

以十处遗产点为代表的运河文化遗产资源,无论是发挥水利漕运职能、邮驿刊刻职能,还是自然景观职能,因其展现的多样性,都能勾勒出明清时期扬州城作为全国著名经济大都市的整体风貌。

复杂性

大运河扬州段遗产点历史悠久,但多处遗产点几遭波折,或经历重建、或多次易主,因其纷繁复杂的历史,这几处遗产点又具有复杂性的特点。

以天宁寺为例。据《扬州画舫录》介绍,天宁寺位列扬州八大名刹之首,修建过程几经波折,且随着时代变迁,天宁寺的名字也不断变更。修建之初,天宁寺作为东晋太傅谢安的别墅,被命名为“谢司空寺”;义熙十四年(418),佛驮跋陀罗在这里译著《华严经》,这一年,寺名被改为“兴严寺”;唐朝时期,寺名曾先后被改为“证圣寺”和“正胜寺”;直到北宋政和二年(1112),徽宗赐名为“天宁禅寺”,自此沿袭。

由于历史悠久,天宁寺几遭损坏。元末,此寺几近坍塌,直到明洪武年间才得以重建。后于咸丰年间被战火焚烧,同治年间得以复建,直至宣统年间才恢复原寺的面貌。然而不到半个世纪,天宁寺又被侵华日军攻占,变得破败不堪。直至1984年,政府耗资进行修缮,才有了如今我们所看到的占地面积908平方米,建筑面积5000多平方米的大型寺庙——天宁寺。由此可见,其历史复杂性若非投入相当的时间和精力是难以剖析清楚的。

典型性

大运河扬州段遗产点在运河文化遗产中极具典型性和代表性,以个园、汪鲁门宅、卢绍绪宅、盐宗庙为代表的盐业遗迹为例,扬州盐商文化作为明清时期独特的文化现象,曾一度发展至极其繁荣的地步。

扬州作为因盐而盛的城市,商业经济兴旺发达。自清代以来,扬州盐商无论是经济财富还是社会地位都得到空前提升。在文化发展方面,不少盐官、盐商们提倡风雅,扶持书院,广泛接纳文士,使“天下文士,半集维扬”,形成了扬州学派、扬州八怪、扬州园林等具有扬州地域特色的文化艺术体系。在社会生活方面,盐商的生活起居影响着市民阶层高尚典雅的消费品位,成为社会的风向标,带动了文化艺术的高档消费。

扬州盐商文化的繁荣兴盛还表现在各个方面,如书画艺术、饮食文化、服饰文化、园林文化、宅邸文化等,同时也使扬州这样一个水陆交会的城市在中国历史上彰显出极为独特的文化格局。因此,以盐商文化为例,大运河扬州段遗产点所具备的典型性特征得以充分展现。

分散性

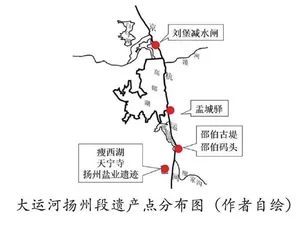

在大运河扬州段这条漫长的河道沿岸,有无数的码头、船闸、堤坝、寺庙、园林和民居,它们依次排布,十处遗产点也沿河道分散陈列,这就造成了各个遗产点之间空间和地域的跨度较大,呈现分散性的特征(如图)。

大运河扬州段遗产点分布图(作者自绘)

因为大运河扬州段十处遗产点有多样性、复杂性、典型性和分散性的特征,以及所具备的重要历史文化价值,导致其研究意义和难度不断攀升。而当前十处遗产点的保护和规划方式依旧以点状的分散模式为主,缺乏整体性和系统性的战略架构,不利于其发挥整体的价值,也不足以应对当下游览观光所提出的复杂性要求。因此,基于线性文化遗产视域,对十处遗产点进行整合和规划尤为重要。

线性文化遗产视域下大运河扬州段遗产点的研究价值

本研究基于线性文化遗产视域,认为各类文化遗产资源内部存在某种历史文化联系,通过几处遗产点的组合,能整合成一个相对完整的历史文化系统,尽可能真实地再现历史上人类的活动。相较于“碎片化”式的割裂研究,这种强调遗产点间系统关联的研究方式则具有历史交互性和现实交互性的研究价值。

历史交互性的研究价值

文化遗产的产生和发展兼具时代的局限性和历史的特殊性,因此,研究某一历史时期的文化遗产,可以对研究当时人民的生活状态起到相当大的借鉴作用。

以个园、汪鲁门宅、卢绍绪宅、盐宗庙、天宁寺和瘦西湖为例,这几处遗产点虽分别属于风景园林、宗教遗产和盐业遗迹等不同文化遗产类型,但作为文化遗产载体,其与盐商文化有着密切的联系。如极具艺术观赏价值的个园,是嘉庆年间由两淮盐业商总黄至筠所建;位于康山街的盐宗庙,是同治年间由两淮盐商共同出资所建,后作为扬州盐商举行祭祀仪礼的场所;天宁寺和瘦西湖作为盐商接待乾隆皇帝的重要场所,也留下许多为人所称道的佳话;而汪鲁门宅和卢绍绪宅作为盐商私家住宅,更是见证了扬州盐业的发展兴衰。因此,以盐商文化为线索,将几处遗产点串联起来,便能从宅邸、园林、祭祀的文化视角出发,交互凝结成一幅具有丰富文化意蕴的“多维历史画卷”,再现昔日扬州盐商精致奢华的生活场景。

可见,不断发掘遗产点之间的历史文化联系,通过交互的形式从不同维度出发,能够呈现各个遗产点往日的繁荣,从而使文化遗产“鲜活起来”。这种方式还能激发公众的想象力和兴趣,提升遗产资源的文化影响力,真正彰显出遗产点自身所具备的历史文化价值。

现实交互性的研究价值

大运河扬州段现有的旅游开发多以城市园林和文化街区为主要切入点,以瘦西湖、个园为代表的风景园林成为游客的必去景点,而其他诸如汪鲁门宅、卢绍绪宅、盐宗庙等遗产点的知名度和影响力则远不及前者,这在很大程度上是未能深挖遗产点之间“历史文化联系”所带来的结果。同时,遗产点之间相互“割裂”和“分散”的现状也势必加剧其关注度的两极分化和发展内驱力的水平倾斜,不能充分发挥遗产点本身具有的价值。

然而,基于线性文化遗产视域对这几处遗产点进行系统性的整合,则会出现截然相反的效果。同样以盐商文化为线索,将个园、汪鲁门宅、卢绍绪宅、盐宗庙、天宁寺和瘦西湖这几处遗产点串联起来,便能形成独特的“盐商文化景观区”,充分实现由点到面的交互性规划。换言之,就是将几处遗产点进行资源整合,形成更大的辐射圈和影响力,使游客不再局限于对风景园林的观赏,而是能注意到其他盐商文化遗迹的存在和历史影响,从而提高各个遗产点间的视觉关联、结构关联、文化关联和心理关联,建构盐商文化遗产系统。

事实上,将几处遗产点串联起来也是一种文化再加工的过程。通过适当的方式将文化遗产资源蕴涵的文化内涵用交互式的动态方式表现出来,即强化文化内涵的外在表现,这也是线性文化遗产视域下研究十处遗产点的现实交互性价值所在。

一部扬州运河发展史,几乎就是一部古代扬州发展史,运河哺育了扬州,而大运河扬州段的十处遗产点则充分体现出这座城市的文化基因。分析这些具有显著特征的文化遗产资源,再结合线性文化遗产中提到的科学理念将几处遗产点进行有效整合,使其内在的“历史文化联系”重新得到重视和利用,各个遗产点在交互作用的影响下势必产生新的生机和活力,而不是徒具历史文化符号的景观或建筑。

参考文献

[1]李麦产,王凌宇.论线性文化遗产的价值及活化保护与利用——以中国大运河为例[J].中华文化论坛,2016(07):75-82.

[2]单霁翔.大型线性文化遗产保护初论:突破与压力[J].南方文物,2006(03):2-5.

[3]俞孔坚,奚雪松,李迪华,等.中国国家线性文化遗产网络构建[J].人文地理,2009,24(03):11-16+116.

[4]刘庆余.国外线性文化遗产保护与利用经验借鉴[J].东南文化,2013(02):29-35.

[5]刘蒋.文化遗产保护的新思路——线性文化遗产的“三位一体”保护模式初探[J].东南文化,2011(02):19-24.

[6]任唤麟.基于地理特征的跨区域线性文化遗产旅游形象策略研究[J].地理与地理信息科学,2017,33(01):95-101.

[7]Khovanova K. Cultural Routes as a Source for New Kind of Tourism Development: Evidence from the Council of Europe's Programme[J]. Multi Science Publishing, 2012,1(01):83-88.

[8]翟玉章.基于线性文化遗产保护的城乡空间优化研究[C]//城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2014:745-757.

[9]李伟,俞孔坚.世界文化遗产保护的新动向——文化线路[J].城市问题,2005(04):7-12.