江西通天岩石窟造像的数字化艺术再现研究

作者: 申宁宁

通天岩石窟造像是我国南方佛教雕塑的重要代表作之一,其艺术特征和雕塑风格具有很高的艺术价值,通过对其进行数字化保护,并尝试多种数字化艺术再现形式,以还原其历史原貌,再通过通天岩石窟造像的数字化展示来加速文化遗产的数字化进程。

通天岩石窟的数字化保护现状

位于江西省赣州市的通天岩石窟,是目前中国东南地区最大的一处佛教石窟群,具有极其重要的历史和艺术价值。唐末时期,中原地区百姓为躲避战乱,纷纷迁居到赣南,他们把佛像石窟造像艺术也一同带进了赣南的山区。到了宋代,佛教信众日渐增多,对佛像造像的需求也日益提升,赣州的佛教开始盛行。因此,通天岩石窟造像主要表现为唐末到宋代时期的造像特征。通天岩造像主要有忘归岩、观心岩、龙虎岩、通天岩、翠微岩5处。现存窟龛共315处,造像359躯。造像始于晚唐、五代,至两宋时达到鼎盛,延至明清、民国。造像均为浅浮雕,多为圆拱形。题材有罗汉、菩萨、毗卢遮那佛、燃灯佛等。以北宋僧人明鉴劝募的一组罗汉造像水平最高,而以毗卢遮那佛为中心,众多罗汉拱卫的一组造像规模最大,气势宏伟。

由于受到强光照射和雨水、风的侵蚀,以及气温极端变化等自然环境的影响,通天岩造像出现了面目不清晰、轮廓模糊等现象。此外,由于受到人为破坏,通天岩造像还出现了面目不全、缺失等问题。虽然现实条件导致工作人员无法在原有造像上进行修复,但可以通过数字化手段对这些文物与物质文化遗产进行数字化修复与还原,使其以数字化的方式得以保存和传承。

目前,国内对文物和物质文化遗产的数字化再现案例越来越多,例如《三维技术数字化复原青州佛像综合研究》《利用3D虚拟建模技术再现考古遗址文化场景》《数字艺术保护古迹探索》《敦煌石窟壁画大型数字展示技术选择》等文献中,分别论述了3D技术再现佛像的具体方法、数字遨游技术对考古遗址复原的细致研究、数字技术和艺术对文物古迹保护的可行性、数字艺术再现物质文化遗产的艺术手法比对。国内的研究项目也越来越多,例如浙江大学CAD&CG国家重点实验室的“敦煌艺术的数字化保护与修复”、北京大学的“龙门石窟数字化保护”和“故宫数字化”、北京师范大学的“计算机辅助秦始皇兵马俑复原”、IBM开发的虚拟空间“超越时空的紫禁城”等项目,创造了很多文物古迹的数字化艺术再现成果。这些成果引发了国内外研究学者的广泛关注,同时也引起了国人对文物古迹和物质文化遗产的高度关注。

而通天岩石窟佛像的数字化保护仍处于起步阶段,并未有数字化再现的研究项目。借助目前国内对文物古迹和物质化遗产的研究热潮以及国人对文物古迹和物质化遗产的数字化展示的喜爱,借鉴佛像数字化展示的形式,将佛像数字化研究文献中的具体方式方法运用到通天岩石窟佛像的数字化研究中。通过对通天岩石窟佛像的数字化再现,使通天岩石窟造像迎来新的发展局面。

通天岩石窟的数字化艺术再现形式

通过对国内现有的数字化艺术再现形式的研究,发现了以3D技术和VR技术为主,其他形式为辅的再现形式。因为通天岩石窟佛像多数都存在残破和缺失的问题,所以采用多种数字化技术尝试再现其原貌。

白描——艺术特征提取

白描是中国绘画史上较为古老的艺术表达形式,白描的线描具备造型、造境的艺术功能,采用线描技法的变幻可以实现达意、传情的艺术表达。线描主要通过线条的粗细、长短、虚实、曲直等变化来展示其艺术魅力,以线条勾勒出所绘制对象的外形。因此,用白描来还原通天岩石窟佛像的外形轮廓是最为便捷、直观的再现形式。

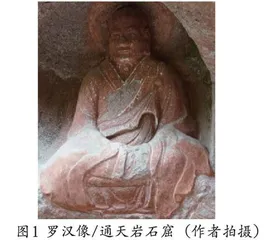

对一尊罗汉像进行高精度摄影,并用白描的形式对这尊佛像(如图1)的外部特征进行提取,可以发现,其佛像衣领、袖口、手部等部分表层脱落,衣服褶皱和手部摆放不清晰。通过对衣服褶皱的走向和手部摆放的方式进行分析,可以用白描绘画的形式将佛像的面部表情、外形轮廓、衣服褶皱、形体形态等简洁、清晰地呈现出来(如图2)。

图1 罗汉像/通天岩石窟(作者拍摄)

图2 罗汉像/通天岩石窟(作者自绘)

还有一尊佛像手部、面部均有缺失,在该石窟同时期的佛像中,并未发现同样持有物体的手势。通过与该石窟年代相近的佛像进行对比,发现这尊佛像与同时期北宋罗汉像的手势相似。对此,参考北宋罗汉像的手势、眼睛进行白描绘制,还原这尊佛像的眼睛、手势、所持物品以及部分衣纹。通过多次绘制不难发现,白描的艺术再现形式很大程度上对所绘制佛像的外形轮廓进行了归纳总结,并以线条的形式很快地实现了佛像的初步还原,为其他佛像的数字化再现提供了大量造型信息。

三维建模——艺术形式还原

三维建模是利用计算机中3D软件进行模型建立的一种常用数字化艺术再现手段。三维模型能够全方位、立体地展示出再现的对象。在三维建模前,需要尽可地提供多角度的再现对象的平面资料,这样在模型建立的时候就会更便捷、更准确。3D软件可以提供X、Y、Z三个轴线的立体空间,再现对象的比例、结构、层次等都需要在这个立体空间中进行建模。

在对通天岩石窟佛像进行拍摄时,应尽可能地从多角度、多方位去拍摄,以便三维建模能够更加准确。但由于通天岩石窟佛像都是在山体上凿砌而成,只能拍摄到其正面、左侧、右侧,背面、正上方和正下方均无法拍摄到,因此只能采取拍摄角度小于50°的方位来获取上方和下方的画面。如北宋觉华如来乘凤像(如图3),这尊如来像在通天岩石窟中仅此一尊,在采集数据时要尽可能多地拍摄一些有用的画面来辅助三维建模。北宋觉华如来乘凤佛像左手部分缺失,但如来的手相却无法参考同石窟其他佛像。对此,要通过对比年代相近的佛像,对缺失的左手进行还原。

通过观察该像手势可以发现,其中一只手平放于膝盖处,另一只手施半举于胸前,虽然残缺,但按照宋代造像特点推测,应为说法印(说法印是佛说法时所结的印相,以拇指与中指或食指、无名指相捻,其余各指自然舒散)。对此,主要参考宋代佛画或大足石刻的宋代造像手相,如宋《如来说法图》,安岳石窟拈花大佛中佛像的左手下垂、右手半举,虽为拈花,但其姿势与说法印一致,可以此为参考进行还原。通过佛像拍摄、史料查找,基本可以确定这尊北宋觉华如来乘凤像的缺失部分和整体的造型。以白描的艺术形式展示这尊佛像的造型轮廓,用三维建模进行辅助,再现这尊佛像原有的风貌(如图4),并多角度、多方位地展示此佛像。

图3 如来像/通天岩石窟(作者拍摄)

图4 如来像/通天岩石窟(作者自制)

虚拟空间搭建——艺术空间拓展

虚拟空间是在计算机3D软件中建立的一个三维空间,这种艺术再现形式能够全面、立体、宏观地展示出再现对象所处的环境和空间,还能为人们带来一种全方位的、深度的、沉浸的空间体验,形成系统的数字化资料。但是这种艺术再现形式需要采集庞大的图像资料来辅助虚拟空间的搭建,这对前期资料搜集工作提出了更高的要求:不仅要多方位和多角度拍摄,还要查找平面地图、顶视图等图像。

通天岩石窟主要以山体为载体,山体本身具有地面崎岖、道路蜿蜒、纵向跨度大等特征,为拍摄工作带来了一定的难度。在拍摄过程中,不仅需要在地面拍摄,还需要采用无人机拍摄技术对整个石窟进行顶视航拍,为虚拟空间的搭建准备相对充分的参考资料。通过整理拍摄的图像和搜集的资料,可以形成对通天岩石窟基本的立体成像逻辑和想象画面。经过几个月的资料梳理,在三维软件Maya中对佛像进行逐一建模,并对佛像的外部场景进行搭建,再把建好的佛像模型依次放在搭建好的场景中,这样就可以得到一个相对简单,但足以展示通天岩石窟佛像所处环境的虚拟空间。

漫游动画——艺术动态展示

漫游动画不仅能够以浏览的方式全方位展示相关内容,而且可以通过点击等互动形式让参与者主动了解其历史文化和风景特征。该艺术形式既包括视频类的内容输出方式,又囊括了交互类的互动参与方式,不仅可以全面、系统地介绍其历史文化、背景和发展历程,还可以展示其所处场所、景观及地理位置。

漫游动画以动态的形式展示艺术作品,其可观赏性、可娱乐性、可传播性等优势使其在艺术再现形式中备受欢迎。但由于其专业性强、操作度难、工程量大,导致其在艺术再现形式中的可实现度大打折扣。对此,需要具备专业制作视频能力的人员来操作,如脚本撰写、镜头设计、后期合成等;而交互设计、代码编写等也需要具备专业交互设计能力的人员来实现。这些都对漫游动画在艺术再现中的应用提出了更高的要求。将前期制作好的场景进行渲染,从游客的视角出发,模拟其参观通天岩石窟佛像的路径,结合镜头语言对佛像进行全景、特写等展示,将其制作成动态视频,向游客全面展示其风貌;并在佛像模型上设计触控点,通过点击展开相关文字信息,并利用音频播报的形式使游客可以更快捷地获得其历史文化和艺术特征。

全息投影——虚实共同展现

全息投影作为一种全新的3D展示形式,可以使观看者360°无死角地观看作品。此艺术形式大大提升了观看的视觉效果,不仅能够使观看者眼前一亮,还能为观看者带来一种全新的视觉体验。尤其是再现文物和物质文化遗产的展示,通过这种高规格的视觉效果,可以使观看者了解文物或物质文化遗产的历史文化,是一次视觉盛宴。此艺术再现形式是在已有的3D模型或3D影像的基础上投影,利用光学的偏光原理将光束打到空气中,形成立体的图像,这对展示现场的技术装备提出了一定的要求。这种艺术展示形式通常在展馆、博物馆等场地的固定地方进行,并且这些地方的观看者流量相对稳定,因此,它的实现关键在于展示的场地和环境。

通过参观通天岩石窟发现,目前还没有开放的展馆对通天岩石窟的相关历史文化和文创类产品进行展示。但在多数大型旅游景点和博物馆的展馆中,全息投影已经是常见的艺术再现形式了。通天岩石窟在1988年被国务院列为第三批全国重点文物保护单位,享有“江南第一石窟”的称誉,可见它具有一定的历史价值,但其文化传播形式并没有与时俱进。随着时间的流逝、自然环境的侵蚀,通天岩石窟的保护难度将逐渐增大,因此,在现有条件下投入新的展览形式,以促进它的现代化和数字化是十分有必要的。

通天岩石窟佛像的数字化艺术再现的意义

赣州通天岩石窟作为我国南方最大的一处石窟,它不仅有苏东坡、王阳明等历史名人的题刻,还有唐宋时期的佛像雕塑,体现了我国南方佛教雕塑的风格和意识特征。通天岩石窟佛像,龛窟造像精美且拥有极高的艺术价值与历史文化价值,通过对其造像的历史文化、历史背景及佛像的艺术特征等进行分析,并尝试以数字化艺术再现的形式对石窟造像进行还原和展示,旨在建立通天岩石窟造像的数字化资料。通过数字化手段对其进行修复,还原造像的历史原貌,以实现文化遗产的保护与传承。

参考文献

[1]张总,夏金瑞.江西赣州通天岩石窟调查[J].文物,1993(02):48-55+59+103.

[2]钟慧.不同时期佛教造像的艺术特色——以赣州通天岩为例[J].美术大观,2014(08):88.

[3]周麟麟,王瑞霞,马清林,等.青州龙兴寺遗址出土佛像的数字化保护利用[J].中国博物馆,2021(01):17-22+126.

[4]吕昕.石窟艺术的数字化传承与保护研究[D].郑州:郑州轻工大学,2020.

[5]赵紫轩,范花宁,马赞峰,等.张家界市博物馆明代铜佛像的多视角影像三维重建探索[J].文物保护与考古学,2018,30(02):133-139.