嘉峪关新城魏晋六、七号墓墓室结构加固可行性研究

作者: 侯晋刚

20世纪70年代初,位于嘉峪关市的魏晋古墓葬出土彩绘画像砖760余幅。其墓葬形制结构独特,墓内绘画内容丰富、笔墨简练、形象逼真、意境深远,因此素有“地下画廊”之美誉。魏晋古墓葬因年代久远,雨雪、风暴、地质变化等自然现象导致墓葬上部和周围沙石坍塌,对墓室四壁造成挤压,严重影响了墓葬结构的稳固。结合嘉峪关市地理、气候、墓室结构特征,开展预防性保护研究,对嘉峪关新城魏晋墓六号、七号墓墓室结构加固保护工作提出有针对性的保护治理措施。

魏晋南北朝时期(220—589)是一个社会急剧变化、人民生活动荡不安的时代,同时也是一个民族大融合、多元文化交流频繁的时代。河西地区(现今甘肃省境内武威、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌等地)远离动荡中原的地理位置为这一地区人民相对稳定的生活提供了一个可靠的前提与保障。甘肃境内出土的魏晋墓壁画即是当时河西地区人民生活状况的真实写照,也可以说是河西社会的缩影。其墓葬结构独特,建筑设计精巧,绘画艺术创作技法更显特色。特别是壁画描绘的内容尤为丰富,所反映出的社会层面十分广阔,涉及1700年前河西地区的政治、经济、军事、文化、民族风俗、农牧、外交以及气候环境等各个方面,且在题材上融合了中国传统的中原地区农耕文化、生活在草原地带的游牧民族文化、中亚和西亚地区的民族文化等,堪称我国丝绸之路上的一部百科全书,为现代历史学、考古学、美术史、民俗学、文化人类学等学术领域的研究提供了真实可信的依据,填补了相关学术领域的空白。

嘉峪关新城魏晋壁画墓

嘉峪关新城魏晋墓群位于嘉峪关市东18千米处的新城镇,在近13平方千米的地域内,分布着千余座魏晋时期的古墓葬。1972年至今已清理发掘18座,墓室多为二室或三室,全部用干砖垒砌而成,砖画形式多为一砖一画、半砖一画或几块砖组成的连环画。砖画内容极其丰富,多取材于当时的现实生活,涉及农耕、采桑、狩猎、屯田、博弈、驿传、出行、酿造、乐舞、畜牧、营帐、丝束、车舆等,表现出浓厚的生活气息,具有较强的写实性,是河西走廊历史文化的缩影。嘉峪关新城魏晋墓是果园—新城墓群的重要组成部分,2001年被公布为第五批全国重点文物保护单位。墓葬出土彩绘画像砖760余幅,为研究魏晋时期河西地区的社会、政治、经济、军事、文化、农业生产、民俗民风及气候等提供了真实可靠的依据和珍贵的史料,具有较高的研究价值。

嘉峪关新城魏晋墓群的地理位置及环境

嘉峪关新城魏晋墓群东始于酒泉市至嘉峪关新城镇的公路,西至第一支渠;南始于第三支渠,北至野麻湾。其分布区域平均海拔1500米左右,气候干燥,年平均气温6.7℃至7.7℃,昼夜温差大,平均气温在10℃至15℃之间,年平均降雨量为85.3毫米,年蒸发量为2104.3毫米,风速为每秒2.4米。已发掘的墓葬处于地下10米至15米的砂砾层中,年平均冻土层为1.08米。

嘉峪关新城魏晋墓群的发现、发掘经过

1972年,嘉峪关市新城公社(现新城镇)的牧羊人张树信在放羊小憩时,用鞭杆无意中捅开了墓葬早年的盗洞,经过挖掘后发现是一座古墓,随即报告给当地政府。1972至1979年间,当时的嘉峪关市文教局派嘉峪关市文物清理小组(后名为嘉峪关关城文物管理所)会同甘肃省博物馆先后发掘清理了18座墓葬,其中有壁画的墓葬有9座。具体为:

1972年4月21日至5月7日,发掘清理一号墓、二号墓;

1972年6月1日至29日,发掘清理三号墓、四号墓;

1972年10月31日至1973年1月13日,发掘清理五号墓、六号墓、七号墓;

1973年9月18日至9月28日,发掘清理了八号墓;

1973年至1979年间,先后发掘清理了九号至十八号墓葬。

嘉峪关新城魏晋墓群的文物现状

从已发掘清理的墓葬情况来看,墓葬均有被盗痕迹,所剩的随葬器物被扰乱或打破,少数砖壁画因盗洞遭到损坏,此外门楼上的砖壁画颜色因自然原因而脱落,其余基本保存完整、色泽如新。由于一号墓、二号墓、三号墓、四号墓砖壁画较少,为做好保护工作,将画像砖拆取后回填,拆下的画像砖存放于嘉峪关长城博物馆保存;五号墓于1973年8月整体搬迁至甘肃省博物馆复原陈列,对六号墓、七号墓进行修整和墓道的加固(六号墓于1981年对外开放,七号墓做保护监测);十二号墓、十三号墓安门上锁,回填保护。八号墓、九号墓、十号墓、十一号墓、十四号墓、十五号墓、十六号墓、十七号墓、十八号墓为素砖墓,发掘清理后回填。

嘉峪关新城魏晋墓的筑墓方式

嘉峪关新城魏晋墓以家族聚族而葬居多,墓葬的封土多用砂砾堆成,大部分为圆形,少数为截顶方锥形。一些家族墓不仅封土紧相毗邻,而且四周有砂砾堆集起的方形茔圈。茔圈留有开口,与墓道方向一致,有的开口两旁还连接有用砂砾堆起的很长的通道。整个墓区内墓葬的墓道方向并不一致,均为斜坡形,长度从数米到30米不等。嘉峪关新城魏晋墓的筑墓方式大致为:先挖出墓道,顺着墓道向下根据墓室大小挖出土洞(前室、中室、后室及耳室),然后掏通各室之间的隔梁,用干砖由后往前垒砌墓室,在墓顶、墓门、耳室等部位以及砖与砖之间夹以陶片或用楔形砖起券,用筛过的细黄土填平墓室外的砖缝,最后垒砌墓门,建门楼掩堵墓顶与砂砾层。

嘉峪关新城魏晋六、七号墓保护方面存在的问题

嘉峪关新城魏晋壁画墓自1981年对游客开放以来,至今已有40余年。在此期间,六号墓主要用于游客参观,七号墓用于文物保护监测。六号墓经过多年的对外开放,墓室内的空气成分已发生改变,砖壁画的颜色与七号墓相比较出现相当严重的褪色。加之墓室空间狭小,游客在参观过程中身体容易接触或刮蹭砖壁画,无意间对砖壁画造成了损害。另外,雨雪、风暴、地质改变等自然现象的影响和参观车辆的震动,也造成了墓葬上部和周围沙石的坍塌,其对墓室的挤压严重影响了墓葬结构的稳固。这种挤压导致两座墓葬门洞、耳室以及四壁的砖画都有不同程度的损坏,特别是七号墓墓门、中室四壁的砖画碎裂相当严重,而且部分砖壁画存在脱落现象,给游客人身安全和文物本体安全带来隐患。

课题研究情况

为了实现嘉峪关魏晋六、七号墓的预防性保护,亟须对墓室结构进行加固。通过对嘉峪关魏晋墓结构加固可行性的研究,提出有针对性的保护措施,将外界因素对文物的危害程度降到最低,从而提高魏晋砖壁画墓原址保存质量,为建立嘉峪关魏晋砖壁画墓保护方案提供科学依据,这对河西地区同类砖壁画墓葬的保护也具有重要的借鉴作用。课题研究采用实地调查和理论研究相结合的方法,对嘉峪关及河西地区魏晋墓墓室结构保存现状进行摸底调查。

2021年3月23日,课题组成员侯晋刚、胡雪、孙红丽三位同志向嘉峪关丝路(长城)文化研究院提出申请,经嘉峪关市文化和旅游局推荐,向嘉峪关科学技术局申报了名为《嘉峪关新城魏晋六、七号墓墓室结构加固可行性研究》的课题(B类)。经嘉峪关科学技术局审核通过,签订了嘉峪关市科技计划项目任务书。

2021年5月至2022年3月,课题组成员先后前往武威雷台汉墓,高台骆驼城苦水一号墓,酒泉西沟魏晋墓、唐墓,敦煌祁家湾西晋十六国墓、佛爷庙湾五凉墓收集资料和拍摄照片。在考察调研过程中,各地文物局和博物馆均给予了大力支持。另外,有关专业机构对嘉峪关魏晋六、七号墓墓室结构砖、墓室四壁抗压强度以及附近砂石含水量进行了检测,为课题的研究提供了科学数据,保障了课题相关工作的顺利进行。

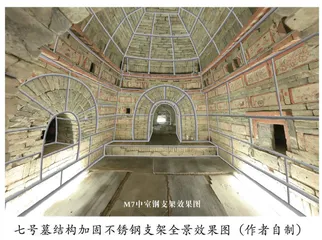

通过对河西地区墓葬的实地考察发现,各地墓葬都存在不同程度的结构不稳定现象。尤其是武威雷台汉墓墓室砖碎裂相当严重,结构极不稳定。雷台汉墓在1980年和1999年采取用普通钢管焊接支架的方法,对一号墓墓室内部先后进行了两次加固保护,2001年又对二号墓墓室内部进行了加固保护。几十年过后,这些普通钢管支架锈蚀严重,已不能对墓葬结构起到应有的保护作用。2020年,雷台汉墓博物馆委托专业机构对一号、二号墓内部又进行了抢险加固。通过外出考察、查阅资料、实地勘察,对嘉峪关新城魏晋墓墓室结构保护现状、损毁原因进行客观分析(嘉峪关新城魏晋壁画砖墓采用干砖垒砌而成,砖与砖之间产生空隙和角度处夹以陶片或楔形砖片,没有任何黏合剂。单位面积越小,压强越大,当来自外部的压力超过结构砖承载力时,就会导致墓室砖的碎裂),结合国内古墓葬保护先进技术经验和嘉峪关市地理环境、气候特征等要素,提出科学、有效的保护方案。确定对嘉峪关新城魏晋六号墓门洞、耳室、前室、中室和七号墓门洞、耳室、前室、中室采用安装不锈钢管(直径5厘米)支架进行加固保护。在安装支架时要避开彩绘砖画,分布要尽量做到合理美观,不影响游人的参观。同时,要在支架上加装细丝粗目的不锈钢隔离网,以免游人在参观过程中身体接触或剐蹭到砖壁画。

嘉峪关新城魏晋墓保护利用工作建议

优化保护措施

以国家长城文化公园建设为契机,借助现代互联网云技术,对嘉峪关新城魏晋墓群进行数字化扫描,进行高精度测绘、数据库架构和地形图绘制,开展文物影像三维制作工程,进一步做好辖区内文物保护工作,使文物保护工作更加精准化、数字化、科学化。

创新展示方式

嘉峪关新城魏晋壁画墓于1981年对外开放,在当时产生了较大的社会影响。开放40余年来,其采取的让游客进入墓室参观的传统模式已落后于时代的发展,且每年参观人数和门票收入变化浮动不大(每年接待1.3万—1.5万余人,收入30万—40万元),如果持续下去,不仅不利于对魏晋砖壁画的保护,也会影响嘉峪关市良好的对外形象和文物旅游事业发展。因此,要以国家长城文化公园建设为依托,深入发掘河西地区魏晋时期的经济、军事、民俗文化,加大对嘉峪关新城魏晋墓景区的资金投入,改变传统的参观模式,建设嘉峪关魏晋民俗文化、艺术文化数字展示中心。在数字展示中心复制部分有代表性的砖壁画墓供游人参观,并利用动画、声、光、电等现代科技手法进行实物展示、图片展示、文字说明、沙盘模型展示等,再现魏晋时期河西地区居民的生产、生活场景,让杀猪、宰羊、采桑、耙地、宴饮、出行、狩猎等固定的砖画内容动起来、活起来。这种展示方式一方面有利于魏晋砖壁画墓的保护,另一方面能更好地展示嘉峪关地区浓厚的民族文化与地域文化特色,从而吸引更多的游人前来参观,扭转目前的被动局面,实现社会效益和经济效益双丰收。

加强旅游宣传

以宣传魏晋民俗文化为主题,每年在嘉峪关新城魏晋墓景区举办一次“魏晋民俗文化旅游节”。联合嘉峪关市邮政管理局及嘉峪关市的快递、物流公司,开展“雄关最美驿使”评选活动,扩大嘉峪关邮驿文化的知名度和影响力。策划以魏晋民俗文化、长城文化、丝路文化为背景的剧目进行播放演出,将文物资源优势转化为文化旅游产业优势。

嘉峪关新城魏晋壁画墓像一幅历史画卷,将魏晋时期的历史文化展现在世人面前;也像一部古老文明的史诗,诉说着魏晋时期历史演变过程的沧桑。通过对嘉峪关新城魏晋六、七号墓结构加固进行可行性研究,提出有针对性的保护措施,为河西地区魏晋壁画墓保护提供科学依据,将外界因素对文物的危害程度降到最低,使魏晋壁画墓“延年益寿”。我们要牢记习近平总书记的嘱托,筑牢文物安全底线,守护好前人留给我们的宝贵财富,传承好、利用好中华优秀传统文化,挖掘其丰富内涵,以便更好地坚定文化自信、凝聚民族精神。

参考文献

[1]嘉峪关市文物清理小组.嘉峪关汉画像砖墓[J].文物,1972(12):24-30+37+31-36+38-41+81-83.

[2]张朋川.嘉峪关魏晋墓室壁画的题材和艺术价值[J].文物,1974(09):66-70+95+97-98.

[3]甘肃省文物队,甘肃省博物馆,嘉峪关市文物管理所.嘉峪关壁画墓发掘报告[M].北京:文物出版社,1985.

[4]张朋川,张宝玺.嘉峪关魏晋墓室壁画[M].北京:人民美术出版社,1985.

[5]张军武,高凤山.嘉峪关魏晋墓彩绘砖画浅识[M].兰州:甘肃人民出版社,1989.

[6]《中国画像砖全集》编辑委员会.中国画像砖全集[M].成都:四川美术出版社,2006.

[7]俄军,郑炳林,高国祥.魏晋唐墓壁画[M].兰州:兰州大学出版社,2009.

[8]张晓东.嘉峪关魏晋民俗研究[M].兰州:甘肃文化出版社,2010年.