榆林神木罗汉岩石窟调查简报

作者: 徐海兵 李蓉

罗汉岩石窟位于神木市神木镇高家塔村,现存四窟二龛,保存有碑刻、题记、造像、壁画等。本文对该石窟进行了详细的考古学记录、绘图以及初步研究。该窟为榆林地区的佛教传播、社会状况、人文环境、军事和地理环境等各方面的研究提供了宝贵的资料。

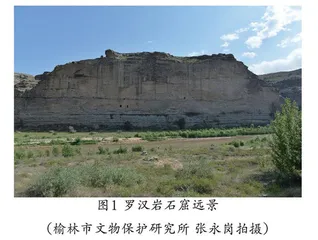

罗汉岩石窟位于陕西省神木市迎宾路街道高家塔村东北的罗汉岩西断壁上,前临窟野河,其高出河床约20—30米,对岸有厂房和柏油路。窟前20米河道处GPS坐标为北纬38°42′57.0″,东经110°36′34.7″,海拔880米(如图1)。

罗汉岩石窟共有四窟二龛,由右向左、由高向低依次编为1、2、3号窟,1号龛,2号龛,4号窟(如图2)。1号窟内有明代泥塑三佛四菩萨二弟子十五尊罗汉二天王一童子,共计二十七尊泥塑造像,造像残损严重,摆放杂乱。另外,窟内残存的正德年间壁画和风化严重的圆形藻井;2号窟较小,风化严重,窟外下部崖壁有较多柱洞;3号窟内有明代泥塑一佛二弟子和一尊残像以及残白象座,有圆形藻井;1号龛有一组浮雕造像,一佛二弟子二菩萨六尊力士,另有一尊菩萨和两尊供养人;2号龛内有泥塑造像,着袈裟,有覆肩衣,结跏趺坐;4号窟有长方形窟口和窗口,因其处于断崖,未能进入详细调查。窟外有较多柱洞,窟口外左侧有明窗。现将1号窟、3号窟、1号龛作为重点石窟具体描述如下。

1号窟

时代:明代。

位置与方向:位于石窟右下端。方向209°。

洞窟形制:四壁设坛窟。宽631厘米,高287厘米,深466厘米。后壁坛基深139厘米,宽622厘米,高70厘米;左、右壁坛基深92厘米,宽241厘米,高68厘米;前壁坛基深90厘米,宽126厘米,高66厘米。长方形窟口,宽153厘米,高211厘米,厚96—118厘米(如图3)。

内容及现状:

后壁:坛基上有明代泥塑三佛二菩萨像,三佛背后均有泥塑火焰背光,背光上部有迦楼罗,背光中部有缠枝花卉和二龙。三尊佛像较为相似,均头部残失,着袒右袈裟,手部分残失,有覆肩衣,双手带腕钏,结跏趺坐于束腰须弥仰覆莲座上,主尊双手结智拳印,右侧佛像右手施无畏印,左手施降魔印,左侧佛像手部残失,通高97—124厘米,像高66厘米,像宽72厘米。佛像两侧菩萨,身体后仰,头残失,身着双领下垂袈裟,有覆肩衣,胸前饰璎珞,双臂下垂,右小臂前屈上扬,手残,左小臂前屈,手残,结跏趺坐,袈裟包膝,坐于束腰须弥座承托的仰覆莲座上,菩萨通高64—80厘米,像高51厘米,像宽66厘米(如图4)。

右壁:坛基上后部残有一尊菩萨像与后壁菩萨相似,头残失,身着双领下垂袈裟,胸饰璎珞,裙腰外露,双臂下垂,小臂内屈,双手托物,结跏趺坐于台座上,通高101厘米,像高85厘米,像宽62厘米。前部有三尊罗汉像,均着长袍,其中一尊为老者形象,一尊为青年形象。

左壁:坛基上后部有一尊菩萨与后壁菩萨相似,通高94厘米,像高78厘米,像宽60厘米。前部为六尊罗汉,均着长袍,或倚坐,或结跏趺坐,或袖手,或双手抱左膝,神态各异。

前壁:残有明代正德年间壁画,绘有佛传故事,以褐、绿、黑、红为主色调(如图4)。窟口两侧坛基上共有三尊罗汉,均着长袍,或倚坐,或舒,或半结跏趺坐,或左手施降魔印,或托钵,或袖手,神态各异。

顶部:平顶,前部残有祥云壁画;中部有双层覆莲明镜的圆形内凹藻井,直径290厘米,内凹27厘米,藻井可见浮雕八卦、花卉、凤和麒麟等。

地坪:地面有一童子残像,残高12厘米,宽8.2厘米。地面有两尊天王像,头戴战盔,横目,高鼻梁,双唇紧闭,有胡须,身着甲胄、战袍,像高152厘米,宽62厘米。地面前部有两尊弟子像,一尊为老者形象,另一尊为弟子残像。

2号窟

时代:明代。

位置与方向:位于1号窟左上部470厘米。方向210°。

洞窟形制:方形窟。宽170厘米,高170厘米,深150厘米。平顶。长方形窟口,宽80厘米,高150厘米,厚25厘米。

内容及现状:四壁可见斜凿痕。窟口上部部分坍塌。窟口外两侧各有1个柱洞,窟口下部有1斜排17个柱洞通向1号窟,若干柱洞内现插有木椽。

3号窟

时代:明代。

位置与方向:位于1号窟左侧508厘米。方向216°。

洞窟形制:后壁设坛窟。宽312厘米,高230厘米,深307厘米。后壁坛基深73厘米,宽312厘米,高73厘米。长方形窟口,宽110厘米,高212厘米,厚47—50厘米,窟口高出地面约20米(如图5)。

内容及现状:

后壁:坛基上有明代泥塑一佛二弟子和一尊贤菩萨像。主尊佛像,高肉髻,头残,弯眉慈目,高鼻小嘴,双耳垂肩,着双领下垂袈裟,双臂下垂,小臂内屈上扬,双手相握,置于胸前,结跏趺坐于须弥座承托的七层仰莲座上,通高151厘米,像高91厘米,像宽77厘米。两侧弟子,头残失,身着交领长袍,宽衣大袖,站立状,立于莲花座上,像高84厘米,宽30—36厘米。普贤菩萨,头部残失,身着双领下垂袈裟,胸饰璎珞,坐骑白象与菩萨断裂,卧状,鼻残,背部有舒相坐菩萨腿部,像残高40厘米,宽30厘米,白象宽33厘米,高19厘米。

右、左壁:前部残有小块壁画。

前壁:残有壁画,前壁右侧绘有水陆道场场景和亭台楼阁,前壁左侧绘有水陆道场场景和明正德十一年(1516)题记一方,题记漆书“正德十一年五月廿三日本县丹青张威彩画号忍鹫山高仲忍计千年名字”。

顶部:平顶,中部有风化非常严重的内凹圆形藻井,直径292厘米,内凹18厘米,可见残存缠枝莲花。

窟口:窟口右内侧可见墨书题记,风化严重,可辨“造……天地生来……三……命……”等。

碑刻:3号窟口外右侧有一通明正德十二年(1517)碑刻,一体凿成,方首削肩,边饰卷草纹,高151厘米,宽78厘米,厚11厘米,座高29厘米。额题“皇帝万万岁”,碑文“大明国陕西延安府葭州神木县□地名银城川华华崖先至正德拾年有发心善友张清湛建立佛堂启塑圣像红金彩画/完备缺少碑记有平西都发心善友刘普浩自幼诚心补造开光石上报/有自西来始于汉之明帝盛于梁之武帝其教以慈悲为本教善为尚也但世间之人拘于气凛溺于物欲教恶者□/向善少虽曰能不□乎织图其像壁画其形而以命工妆严圣体用碑以为万本之永照者为罕见焉不知佛之□教/合广大润洪深日增万保荣花时纳千祥之吉庆能尊者超生天堂之即无地狱之甚矣高门富贵长者居士方同心/向善供结良缘之即十方善众不问贵贱心意湏之皆为善也福自求之意踌心蹰亦无从也其善友刘普浩一念诚心/之所建也在有无不贤君子为尚也其非以声往来之视吁善友普浩等心如我名之不悟实矣/工得主红金圣像工得主/高名海男高拦现高现男儿淳喜/高名玘男高拦半高拦住高琰男又喜/侯宗儒男侯邦高聪/侯宗展男侯瑞侯言侯玹侯闪高琦男高池儿高用良/侯宗果男侯贤侯聪侯子库/致士官侯宗道室高氏男侯资侯子仲白文晓/侯宗会/高名亮高名宽男高舍身/王子刚男王玺王月侄王刁儿/王子成男王贵王绳王堂/郭名甫室曹氏男管家/郭名演郭仲该利/郭名普郭现/郭琦郭琰/郭恩郭震男郭谷儿/善友侯普益刘普玉/发心善友刘浩室郭氏/乔宗太/乞魁/张子威/张永智/石匠/白敖/成写人/刘进室杨氏男卯儿保关刘晹男刘存/洪武三十五年永乐二十年弘喜一年宣德十年正统十四年景太七年天顺八年成化二十三年弘治十八年/至今正德十二年岁次丁丑年丙子月乙酉日吉卯时建立”。

1号龛

时代:明代。

位置:位于3号窟左侧约30米的断壁处,与3号窟朝向一致。

内容及现状:方形龛。共由3部分组成(如图6)。

中央为一浅龛,龛中央浮雕一佛二菩萨,佛像周围有六尊天王、二弟子,均有项光。主尊佛像有圆形身光,高肉髻,有髻珠,闭目高鼻小嘴,着双领下垂袈裟,袒露胸部,双手结禅定印,结跏趺坐于须弥仰莲座上。两侧菩萨有圆形身光,头戴宝冠,着双领下垂袈裟,双手为禅定印,结跏趺坐于须弥仰莲座上。天王,头戴毡帽,着长袍,站立。二弟子,着右衽袈裟站立,下半身藏于祥云中。

龛右侧浅浮雕一尊菩萨像,身体侧向主尊佛像,头戴高花冠,弯眉高鼻,着双领下垂袈裟,袖手,结跏趺坐于台座上。

龛正下方为一方题刻,题刻右侧浮雕两身供养人形象,左侧人物,头戴乌纱折上巾,身着圆领长袍,身体向左侧,回首,似与身后人物交谈,行走状。右侧人物,头戴直角幞头,有胡须,着圆领长袍,双手置于腹前。

题刻:1号龛下方成化五年(1469)题刻,碑文依稀可辨“□□□功德主施钱施主十方□信助工施主□□……陕西延安府葭州神木县盘西二都建立石碑善友高普/斌见得天顺二年因为逆贼入境抢掠人民无□□人有/普斌紏合人众修□花花□崖壁一处成化二年建立佛堂启塑圣像□画园备□少功价一力难成纠合信/□□……僧人会□□……/施金泊颜料□□……戒持/□□……行坚行通行□奉司□□□□/宜川县降仙里石匠张交张□□张□张益□功/石匠贺普福□□……/成化五年岁次乙丑□□□□建立石碑□”。

2号龛

时代:明代。

位置与方向:位于1号龛左侧,与3号窟朝向一致。

内容及现状:方形龛。龛内后壁有泥塑背光,中部有泥塑佛像,风化非常严重,着袈裟,结跏趺坐。两侧壁前共有3尊造像,右侧造像圆脸,右耳垂肩,着袒右袈裟,有覆肩衣;左侧2尊造像,风化严重,面带笑容。

榆林地区明代石窟开凿呈井喷式发展,不乏大型且雕刻精美的窟室。清代当地石窟开凿数量急剧减少,多数只是对前代石窟进行修缮和重新装饰[1]。罗汉岩石窟在榆林明代石窟中属于中等规模,保留了重要的泥塑、精美的壁画、明确的碑刻记录,是榆林地区明代石窟中非常重要且独具特色的石窟,对于研究明代榆林地区宗教和社会状况具有重要意义。

从碑刻记载我们可以明确石窟开凿的年代,3号窟前壁漆书:“正德十一年五月廿三日本县丹青……”明确记载了石窟壁画的绘成时间。从绘画风格和使用的颜料可以判断1号窟壁画也为同时期壁画。3号窟口外右侧碑文记载:“大明国,陕西延安府葭州神木县,□地名银城川华华崖,先至正德拾年……至今,正德十二年岁次丁丑年丙子月乙酉日吉卯时建立。”可以明确石窟从正德十年(1515)启建,正德十二年(1517)完工。据《神木县志》载:隋,置银城县(今解家堡一带)……宋政和四年(1114)废银城;明洪武六年(1373),改神木县为神木堡,属榆林卫;洪武十四年(1381)复置神木县,属葭州[2]。可见今解家堡一带隋时始置银城县,后曾多次撤销又复置银城建置,最后一次在宋政和四年(1114)撤销银城后未再复置,但银城川却一直保留至明代。罗汉岩石窟今位于解家堡东9千米处,坐落于解家堡所在川道窑湾沟的川口和窟野河交汇处。由碑刻可知,在明正德年间,解家堡所在的川道还称作银城川,但不知何时更名为现在的窑湾沟。石窟所在山峁现在被称为罗汉岩,明代正德碑刻称为华华崖,成化年碑刻称其为花花崖,可见华华只是当时当地的俗称,并不是专有名词。碑刻功德名录中多为高姓、侯姓和郭姓等人士,这与现今石窟周边有高家塔村、侯家川村和郭家塔村等这一情况是相符合的,也从侧面反映出当地人口与社会关系的传承和延续。1号窟下部题记载:“……天顺二年因为逆贼入境抢掠人民……”可以了解到明代天顺年间当地的军事情况以及人民群众的生活情况。因此,对石窟寺碑刻的研究有助于确定石窟的开凿年代,并对研究当地历史传承、军事以及人民生活等情况都具有重要意义。

1号窟内有泥塑三佛四菩萨二弟子,右壁残存六尊罗汉,左壁残存九尊罗汉,以及二天王造像,可以判断出这是一铺三佛二弟子四菩萨二天王十八罗汉组合造像,因年久破败而杂乱不堪,虽然均为榆林明代常见造像,但如此完整的组合实属难得。3号窟内有泥塑一佛二弟子和一尊残像以及残白象座,可以判断出其为一铺一佛二弟子二菩萨组合造像,根据白象座可以判断出二菩萨为文殊菩萨和普贤菩萨。

榆林地区明代石窟中保存下来的泥塑造像较少,仅在神木郄家川石窟有一组明嘉靖二十二年(1543)造像,为一佛二菩萨十八罗汉十殿阎君以及关帝和土地公造像,体量较少;现存的大多数明代石窟以及经后代修缮或废弃多年的窟内未保存有造像。罗汉岩石窟内保留着精美生动的明代泥塑造像,反映了当时工匠精湛的手艺,同时也为研究明代其他石窟造像质地和造像组合提供了重要的参考资料。

特别需要注意的是,1号窟内有三屏背光,迦楼罗、白象、腾龙和火焰等塑造得非常生动,在府谷石马川石窟和神木高家堡千佛洞石窟中有同样类型的高浮雕背光,但局部风化严重,通过相互对比补充可以深入研究明代石窟内背光的深层次价值。1号龛有一组精妙绝伦的浮雕造像,虽然一佛二菩萨二力士较为常见,但二弟子和四尊力士位于主尊后云端的这种组合在榆林地区石窟造像中仅此一处,而且右侧一尊菩萨像从组合关系和雕刻风格来看应当是后期雕刻而成。下部两尊供养人雕刻得惟妙惟肖,左侧供养人头戴乌纱折上巾,这是明代皇帝、太子、亲王和宫廷官吏的常服冠,可见其地位较高,右侧供养人头戴直角幞头,其也应当属于宫廷官吏。

3号窟前壁为明正德十一年(1516)壁画,绘有水陆道场场景和亭台楼阁。从绘画风格和颜料使用情况来看,1号窟前壁壁画和3号窟壁画属于应当同一时期,绘有佛传故事,以褐、绿、黑、红为主色调,反映出明代精湛的绘画水平。另外,水陆道场场景在府谷石马川石窟和佳县兴隆寺石窟中也有,这对研究榆林地区水陆道场的仪轨和传承延续具有重要意义。

综上所述,罗汉岩石窟于明代正德十年(1515)开凿,明成化五年(1469)重建修缮,石窟内保存的具有明确年代记载的正德十一年(1516)壁画对于研究和判断榆林地区其他明代壁画年代具有重要参考作用。同时,罗汉岩石窟的碑刻、题记、造像、壁画等,为榆林地区的佛教传播、社会状况、人文环境、军事和地理环境等各方面的研究提供了宝贵的资料。

参考文献

[1]韩康.榆林地区历代石窟调查综述[J].榆林学院学报,2016,26(05):34-39.

[2]神木县志编纂委员会编.神木县志[M].北京:经济日报出版社,1990.