明清时期禹州商业发展的景观考古研究

作者: 王润涵

禹州是明清时期的“四大药都”之一,位于河南省中部,其地理位置优越,人文历史资源丰富。明清时期,禹州借助城北部颍水优越的地理位置发展繁荣的商业贸易。在此影响下,禹州形成了城市内部的空间分区,出现了具有特殊意义的会馆建筑。禹地商业发展综合景观的形成,具有短时性与特殊性,其产生于清代商品经济发展的大环境下,聚落内部商业格局以及单体建筑的出现在短时间内确立,并且没有延续很长时间,受环境变迁以及近代战乱、商业发展等原因的制约,商业在短暂的兴盛繁荣后便衰落不振。期望借个例展现,为明清商业市镇的研究提供一个新的视角,并对某些景观考古理论进行验证与思考。

景观考古作为考古学的重要内容之一,最早由外国学者提出,中国国内对景观考古学的系统认识是从张海先生的《景观考古学——理论、方法与实践》一文开始的。景观是指某一区域的综合特征,包括自然、社会、经济、人文、建筑、饮食、服饰、宗教、族群等物质形态和非物质形态的要素集成。而关于景观与考古的关系,英国考古学家克劳福德曾做过这样的比喻,“景观就像一个反复写作又再三被擦除的文献,考古学者的工作就是要破译它”。总之,景观考古学是基于文化记忆、社会认同、社会秩序、社会变迁的景观考古研究,也是对人类故事的专门研究。

景观考古学在受到人文地理学、后过程主义考古学等理论流派的影响后,经历了注重人地关系、社会关系等阶段。90年代以来,随着地理信息技术、遥感等地学技术的推广应用,景观考古学在相关技术的适用方面也有了新的发展,景观考古学的关注对象更为广泛。总之,景观考古学是基于文化记忆、社会认同、社会秩序、社会变迁的景观考古研究,也是对人类故事的专门研究。

此前国内已有不少以景观考古为视角进行研究的案例,有“以三江平原汉魏聚落遗址为研究对象,并利用Arc GIS建立聚落空间信息数据库”,以“建构边疆地区古代聚落空间信息的景观考古学阐释路径”。也有对庙子沟、福州古城聚落遗址布局形态的研究;赵忆等人则将景观考古与天文考古相结合,以北魏圜丘遗址为例,“总结遗址本体与多层级社会及环境结构的关系”。这些都丰富了景观考古学的实践。

本文将目光聚焦在中原地区,选取了一个等级比较低的聚落——禹州为研究对象,将时间的尺度定在了近代,相关论述主要是根据现有的城市遗留和历史文献记载进行的;拟对禹州周围环境、内部聚落景观的构成进行分析,并结合人文历史因素,对当地商业贸易以及商路发展的原因、影响和景观特点进行阐述。作为具体的实践案例,期望对近代一般聚落及城市商业贸易的景观考古研究提供有益借鉴,并对某些景观考古理论进行验证与思考。

禹州市的地理位置与历史背景

地理位置

禹州位于河南省中部,其地处伏牛山余脉与豫东平原的过渡地带,全境“广一百三十五里,袤一百里”。其“控汴洛之区,通汝款之道,山川盘纡,形势险固,一旦有警,此腹心之患也,若其根柢淮、沔,依襄、邓,纵横北向,鸿沟不能限,成皋不足恃也……而颍川北近巩洛、南廹宛叶、东有淮阳,皆天下劲兵处也,乃徙封于太原,后蒙古攻金人于河南,先陷钧州而汴遂不可守”。地处中原,邻近名都洛阳、开封,交通便利,古代是兵家必争之地,优越的地理位置为当地商业的发展提供了条件。

聚落选址

聚落选址是聚落空间形态形成与发展以及景观构成的重要影响因素,禹州城在明清之际重修,位于颍水南岸的一块高地上。当地拥有优越的自然条件,属于温带季风气候,降水适中,热量资源丰富、光照充足,四季分明。同时河流颍水从禹州城北穿过,成为当地防御的重要自然设施,也便于取水,为农业和种植业发展提供灌溉水源。

聚落历史与文化

禹州聚落发展的起源较早,此地历史悠久、人文资源丰富。夏朝这里就是重要的人口聚集地,历史上曾叫作阳翟、钧州等,明代才出现“禹州”之名。现禹州城内还保存着古城墙、古钧台、怀邦会馆、文庙等建筑遗存。在清朝商业市镇大量兴起的时段内,禹州因药材加工和转运,成为“四大药都”之一;商业的发展,也对禹州城内的景观和聚落产生了影响。

当地商业发展的景观考古分析

商业发展与周围环境的互动

明清禹州商业的兴盛,在很大程度上是依靠城北的颍水发展起来的。“颍水源出河南府登封县东二十五里阳乾山,流经开封府禹州北,入许州界,经襄城县北,亦谓之渚河,又东经临颍县北,又东经西华县北,陈州之南,又东经项城县东、沈丘县北,接归德府鹿邑县南境,而合于蔡河……自鹿邑县东南,流入南直凤阳府界,经太和县及颍州之北、颍上县之东南,当寿州西北正阳镇而入淮”。作为淮河最大的一条支流,颍水流域范围比较大,通航能力较好;明代贾鲁河的开凿使其可与北方联系,并与黄河贯通。而作为颍河最终“归宿”的淮河,流经河南、安徽、湖北、江苏、安徽五省,连接东南地区,“有苏杭绸缎、杂货等由浦口起旱,至长淮雇船运赴颍、亳、河南等处”,颍河与淮河的沟通,形成了河南与东南安徽、湖北、江浙等地的联动,东南的货物和商人便可由淮河、颍水进入河南境内。颍水在明清之际河南商业市镇的对外交流贸易中,发挥着至关重要的作用,禹州药材集散地的形成,南方等地商人来此经商,在很大程度上都是借助颍水之利。

商业发展与区域整体的联系

依靠颍河便利的水运条件,沿岸聚落也得到了发展,这些聚落成为来禹货物的暂时停靠地,便于商品的装卸和交通方式的改变。颍水上曾设有多个渡口,以周家口渡为例,周家口在明代沙颍漕运兴起后逐渐发展起来,至清朝成为河南地区重要的商业市镇之一。周家口集“旧在沙河南岸,仅有子午街一道,居民数家。国朝治平百年以来,人烟聚杂,街道纵横延及淮宁境,连接永宁集,周围十余里,三面夹河,舟车辐辏,烟火万家,樯桅树密,水陆交会之乡,财货堆积之薮”。禹州与周口,作为颍水在河南地区“一起一终”的商业市镇,决定了这两个聚落之间的频繁交流与互动,禹州商货可由颍水顺流东下,江南商货也可由周口溯颍水而至。同时,以周家口为中心的水路通道中,很重要的一条就是自禹州沿颍河到周口一线。相似的地理环境和便利的水运,使两地的聚落内部出现了相同的景观:商业会馆在康熙—道光年间的大量修筑。在颍水流经的这一区域里,重要的几个聚落都不约而同地发展起了以商业贸易为主要内容的经济模式,这种共性使聚落之间的商业沟通和联动更加便利。

景观形成的人文历史背景

若仅从自然环境出发,东南部的周家口,作为“三川交汇”之地,其河流交通优势远高于禹州;但周家口未取代禹州的商业地位,两者发展出了不同的商业经营内容,禹州以药材转运、加工、销售为主,周家口则以杂货为主。禹州地区独特的商业经营,主要依赖于原生及外来人口所共同创造的历史文化因素影响。

禹州当地深厚的医药传统,为明清时期以药材贸易为主业的商业发展提供了肥沃的原生土壤。历史上诸多名医曾在禹地旅居,张仲景在禹行医,死后葬于西关,百姓修筑药王祠以示纪念,由此当时逐渐形成了药王信仰。同时,发源于密县的洪山信仰也对禹州地区产生了重要的影响:在药交会尚未转移到禹州之前,密县洪山庙一带是药材贸易的集中点。禹州利用西关洪山庙成功“招商”之后,洪山庙药商陆续迁来,禹州药市迅速发展,为禹州西北部常年药市的形成奠定了基础。

商业兴盛对城市内部格局的影响

明清禹州商业的发展,使城内部出现因药材贸易而兴盛的药市,在总体商业格局确立之前,这些药铺的聚集地有一个变迁转移的过程:禹州药市最初设在药王祠附近,推测应是今天的药王祠街一带,位于明清禹州城的中部。此时,药市规模尚小,影响有限。后于康熙二十五年(1686),禹州知州刘国儒招徕药商药市于禹州城内南街,始有晋南专卖海南参、血竭、沉香等珍贵药材,号称“洋货棚”;以及乾隆十三年(1748),州判何宏瓒将密县洪山庙药商迁至禹州,药铺衍溢城内数条大街,药棚遮天蔽日。这一时期城内药市由中部转移到南部,并扩大到多条街道。第三个阶段是乾隆二十七年(1762),禹州药市由南街迁至西关时,有药店两千余家,此后,山西会馆、怀邦会馆、十三帮会馆相继建成,禹州的药市贸易格局最终成型。在变迁的过程中,药市伴随着药业贸易不断扩大,同时也带动了城市内部不同区域的繁荣,促进了店铺等建筑在城内的广泛兴建。

商业发展与特殊单体建筑的出现

随着药市贸易的繁荣,诸多外来商人在禹州长期居住聚集,使禹地出现了具有独特风格和特殊意义的商帮会馆建筑。通过这些建筑,商人们力图确立自己的故乡标识和社会地位,因此这些建筑集中体现出本籍商人在政治、经济、文化方面的实力,大都代表当地建筑的最高水平。会馆建筑通常规模宏大,除了传统的官式建筑、宗教建筑和民间建筑风格外,还汲取了丰富的民间工艺和世俗文化元素。其内部通常由庙门、壁墙、庖厨、戏楼、大殿等构成,平面布局一般采取坐北向南的传统方法,主体建筑坐落在南北中轴线上。中轴线东西两侧对称分布着钟鼓楼、配殿、廊房及跨院等。而戏楼所用,不仅是明清商人群体休闲娱乐的必备项目,也是各种庆典、祭礼活动的庆祝方式:禹州药市每年三会,每逢会期、祭祀、祝寿等都会在会馆戏楼以演戏庆祝,同时,这也是招徕顾客、活跃商业贸易的一种手段。

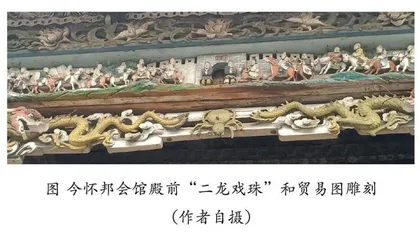

禹地的商业会馆在建筑模式和布局上与一般会馆并无太大区别,但在具体表现上明确地体现了其所属团体的思想与审美。譬如,现存的十三帮会馆和怀邦会馆,主体建筑有大殿、厢房、戏台等,其中怀邦会馆戏台背面为山门,采用山门兼做戏楼的方式;最南部为照壁。山门和照壁,都有宫廷与居宅的意味,表明会馆与日常生活相关,为居住生活之所,但又是大型群体建筑,因此建造照壁以显威严肃穆,这样会馆既有对外显示实力的含义,也有日常生活的私密。另外,两会馆内处处可见药材交易与商业发展的痕迹:怀邦会馆大殿前的装饰颇具意味,为“二龙戏珠”样式的木雕,但中间的“珠”却是蜘蛛的形象,这与会馆主要建造人群的观念有关。药商行药材贸易,草药惧水又惧火,因此舍弃了传统的水珠或火珠形象,改为了蜘蛛。“二龙戏珠”上雕有人物像,描述的是药材贸易的场景(如图)。十三帮会馆的大梁上则有西方面孔的彩绘,体现了药材贸易曾涉及中外的繁荣局面。这些独特的、地域性很强的人文景观,生动地表现了明清时期禹州商业发展的情况。

除此之外,在商业发展的影响下,当地出现了特殊结构和作用的房屋设施。清代禹州新出现的金融机构钱庄,采用前做药行,后设钱庄办公的模式,满足当地药材交易后可直接存钱或贷款等业务。药铺经营方式一般为前店后坊,临街店铺做买卖,便于招徕顾客;后院进行炮制,且制作过程保密,这是当时药材加工技术强调独有性情况下产生的房屋经营结构。而这种专为小规模药材交易而服务的房屋,在禹州药市萧条后,也一并退出了历史舞台。

景观特征

景观变迁受人工干预与社会发展的影响

从上述分析可以看出,禹地的药材贸易影响了聚落内部的分区,推动了城内特殊建筑的出现。此外,从禹州当地商业的发展、颍水的废用变化中,可以清楚地感知人工干预、社会发展对景观变迁的意义:颍水与淮河的贯通主要依赖元代开通的人工运河贾鲁河。作为明清时期中原地区沟通黄淮水系的唯一河道,贾鲁河与黄河的联系使南方由淮、颍河运输而来的货物可以到达北方,北方商品也可借贾鲁河、颍河至东南一带。形成今天郑州西北黄河南岸经朱仙镇,至周家口再入沙颍河、淮河,洪泽湖到京杭大运河枢纽——淮安的水运道路。贾鲁河的开通,方便了来禹药材的运输与全线水路的贯通。颍水成为一条贸易运输的重要通道,并且带动沿岸多个聚落的兴盛。从这个意义上说,这一地区后期商业的兴盛和城市景观的形成,离不开前期对自然环境的“改造”。与此同时,在社会方面,商业、资本在清朝迎来了一个大发展的时期;商帮兴起,大规模民间商业活动蔚然成风,加之禹地良好的医药传统,使禹州的商业活动最终在自然与社会因素的叠加下,在明清时期达到鼎盛,对当地景观的最终形成产生了一定影响。

景观出现的短暂性与持续的选择性

明清时期禹州城内的景观表现出其受商业发展的强烈影响,但这种以药材贸易为中心的商业交换寿命却十分短暂,清末民国新式交通工具的兴起和铁路的修建,大大改变了原有商业聚落的发展格局;禹州商路的重要依靠颍河“因河道乃为沙底,夏日水涨,复被淤塞,坏船颇多,历时四年,颖运又废”。颍河商路被废弃,城市景观也相应发生改变,原有的内部分区被打破。自然环境与社会发展变迁的双重作用,使当地商业贸易的局面、规模、地位都发生了巨大变化。