“五绝之臣”虞世南

作者: 方建勋

虞世南(558年—638年)是与欧阳询同时代的书法家,后世将二人与褚遂良、薛稷合称“初唐四大家”。虞世南比欧阳询小一岁,两人经历也颇相似:欧阳询少年丧父,14岁时被父亲的挚友收养;虞世南4岁那年父亲去世,7岁时过继给叔父;成年后,同欧阳询一样,虞世南也历仕陈隋唐三代,一生波折又传奇。

隋亡后,虞世南与欧阳询都曾入窦建德的大夏国。后来大夏国被李世民讨平,60多岁的虞世南作为降臣入唐,一开始在李世民的秦王府任职参军,后转为六品记室、弘文馆学士,与房玄龄等共掌文翰,成为著名的“十八学士”之一。贞观年间,他历任著作郎、秘书监等职,封永兴县公。因性情刚烈、直言敢谏,他备受太宗推崇,曾被赞“五绝之臣”:“一曰博闻,二曰德行,三曰书翰,四曰词藻,五曰忠直。”

虞世南还是太宗的书法老师。太宗崇尚王羲之,虞世南正是王羲之法脉的嫡传——师从其七世孙智永。当年,虞世南跟随智永学习书法,数年不下楼,写废的毛笔装满一大瓮,晚上睡觉有心得,就用手指在被子上划,被子都被划烂好几床。正因如此勤奋,他才学有所成,成为书法大家。据说,太宗跟虞世南学书,总写不好“戈”旁的“戈脚”,有一回写“戬”字,有意空出“戈”旁不写,让虞世南补上。而后,太宗拿给魏征看,魏征看了说:“陛下,如今我看您写的字,只有‘戬’字的‘戈’旁达到了精妙之境。”

虞世南与欧阳询均擅长楷书与行书,但书法风格差异很大:欧阳询的书法,铮铮铁骨、瘦硬险峻;虞世南却是温柔敦厚、平淡含蓄。唐代书法理论名家张怀瓘(音同贯)比较过二人的书法:“欧若猛将深入,时或不利;虞若行人妙选,罕有失辞。虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优。”显然,张怀瓘更欣赏虞世南一些,因为虞世南的书法具有一种君子气象。

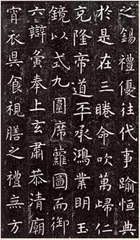

楷书《孔子庙堂碑》是虞世南的代表作,碑文、书法都是他一人所写。武德九年(626年)8月,李世民即位。这年年底,他下旨立孔子三十三代孙孔德伦为褒圣侯,并下旨重修长安孔庙。新修的孔庙,翘角飞檐,雕梁画栋,达到极致,孔子后世门生认为“这是可以永载史册的盛事”,便上奏太宗,应当刻碑纪事。这一任务落在了太子中书舍人兼著作郎虞世南身上。贞观元年(627年),虞世南完成铭文的撰写,亲自书丹,于贞观四年刻成《孔子庙堂碑》。碑刻成后,曾以拓本进呈太宗御览。据传,太宗观后龙颜大悦,随即将王羲之当年所佩的“右军将军会稽内史”官印赐给了虞世南。

《孔子庙堂碑》碑高280厘米,宽110厘米,楷书35行。碑文文辞流畅,书法丰和秀丽,横平竖直,笔势舒展,一派平和中正之气,极具 “君子书风”。有人评“如白鹤翔云,人仰丹顶”,有人称赞“虞书妙品”“楷法极则”,后世称其为“唐碑第一”。据说,《孔子庙堂碑》在当时便受到追捧,人们争相求得碑拓。后来,此碑多次被毁,毁后又重刻,原刻早已不存世。保存至今的刻本有两块,其中之一存于西安碑林博物馆,为北宋初年重刻的版本。

唐代人的书法整体上有一大特点——“唐人尚法”,这在虞世南楷书中得到了充分印证。从《孔子庙堂碑》书作中,我们可以想象虞世南书写时恭恭敬敬,笔笔不苟。点、横、竖、撇、捺、钩,每一个笔画的笔法都精致到位,每一个字的结构都是雍容庄正。

相比欧体,虞体内敛含蓄,特点并不突出,学书者一上手很难“捕捉”到独特性,所以学起来并不容易。虞体的这种独特性,自然有其渊源。虞世南除了学习王羲之书法,也学习王献之,且受王献之楷书的影响更大些。比较王献之的楷书《洛神赋十三行》与《孔子庙堂碑》,就可见一斑。他在王献之的基础上,夸张了捺、横、撇等笔画,更显飘逸与舒展。这种美感,被清代书法家周星莲描述得很贴切:“字体馨逸,举止安和,蓬蓬然得春夏之气。”

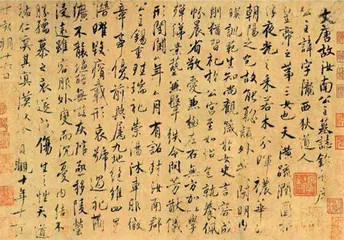

这种“蓬蓬然得春夏之气”,在他的行书《汝南公主墓志铭》中也可以强烈感受到。

虞世南还是一个对书法具有自觉反省意识的书法家。他有一篇论书文章《笔髓论》,看这题目,就知道是对书法精髓的探究。其中一则叫“契妙”,也就是如何才能从技法上升到更高妙的道之境界。他说:“欲书之时,当收视反听,绝虑凝神,心正气和,则契于妙。心神不正,书则欹斜;志气不和,字则颠仆。其道同鲁庙之器,虚则欹,满则覆,中则正,正者,冲和之谓也。”

虞世南的书法,妙就妙在“心正气和”。由此可见,书法从法则进入只是入门,最终要想“入妙”,还需要书者的正大之心、虚灵之怀。(作者单位:北京大学书法教育与研究中心)

编辑 陈娟 / 美编 徐雪梅 / 编审 张勉