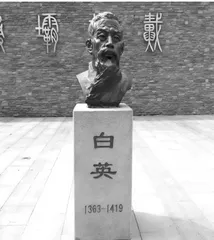

明朝著名农民水利专家白英

作者: 潘春华

在山东省济宁市汶上县南旺镇,小汶河与京杭大运河在此交汇,始建于明代永乐年间气势恢宏的分水龙王庙古建筑群就坐落在此。这里松柏参天,绿荫蔽日,碑碣林立,古朴典雅,分布着宋尚书祠、白公祠、潘公祠、运河分司衙门、水明楼、戏楼、蚂蚱神庙等十余个院落。各个建筑虽年代不一,风格样式各异,却布局协调,院落交错,巍峨壮观,堪称明清庙宇建筑的典范之作。这片建筑是为表彰纪念明朝永乐年间工部尚书宋礼及汶上县农民白英等治河功臣而修建。其中,白英治河功绩卓著,明正德七年(1512年)被追封为“功漕神”。清乾隆、光绪帝分别追封他为“永济神”和“白大王”,并荫封其后代,受到百姓敬仰,被誉为古代“农民水利专家”。

白英,字节之,元至正二十三年(1363年)出生于山西洪洞县老鸹窝。明初随父迁于山东汶上县汶河南岸的彩山村。他自幼聪慧好学,早年以耕田为业,因生活在运河岸边,后来便一边从事农耕,一边参与运河航运维护。长期的实践使他不仅对山东境内大运河两岸的地理地势及汶上水情水势十分了解,而且对于大运河治水和行船也有丰富的实践经验。

当时,在运河沿线,每隔一定距离便派驻一定数量的民夫,负责管护水利设施,引导过往船只顺利通行。每十名民夫设置一名领班,称作“老人”。白英便是汶上资历颇深的“老人”之一。据史书载,白英不仅治水知识渊博,而且为人正直,不慕名利,老百姓亲切地称他隐逸君子。

白英治河的最大功绩在于他能因势利导,利用“建坝和分水”方案,兴建南旺分水枢纽工程,实现了“引汶济运”。这一举措既有效地解决了运河中段水源不足的难题,为京杭大运河的全线航运畅通作出了不可估量的贡献。同时,又可排泄黄河洪水,为运河中段两岸农田灌溉供给充沛水源以及减轻山东灾情提供了重要保障,使黄河下游百姓免受洪水灾害的侵袭。

在中国发展史中,京杭大运河具有十分重要的战略地位,它是连接南北的水运干线。唐宋以来每年有数百万石粮食南粮北运,这对社会稳定和经济发展起到至关重要的作用。明朝洪武年间,由于黄河在原武(今河南省原阳县地)决口,汹涌的黄河水漫过曹州流入梁山一带,淤积400余里,切断了明朝南北水路大动脉,严重影响京杭大运河正常通航。

明成祖朱棣通过“靖难之役”登上皇位,欲将京师从金陵迁往北京。永乐九年(1411年),济宁州分管水利的同知潘叔正发现,济宁以北的会通河段,因水源严重不足,再加上黄河频繁决口,洪水泛滥,造成会通河道泥沙不断淤积,约100多公里左右河道不能正常通航,“常患浅涩”,南北漕运几乎瘫痪。于是,潘叔正便上书朝廷,请求开通会通河道。

山东会通河是大运河南来北往漕船的必经之道,当时这段河道有三分之一淤塞,影响了朝廷的运输,成为迁都北京的羁绊,使朝廷百官、平民百姓,无不为之忧虑。为了确保北京的物资供给,使京师顺利北迁,朝廷决定解决漕运问题。

然而,京杭大运河在山东境内的临清到济宁的会通河道,由于地处丘陵地带,海拔高,水源不足,导致多数河段比较狭窄,而且水位较浅,影响载重船只通行。加之受黄河决口的影响,河道经常淤塞,更使运河航运雪上加霜。

工部尚书宋礼受命主持重开会通河道,他同督都周长、刑部侍郎金纯等,带领济南、兖州、青州、东昌等4个府15万民工及登州、莱州的1.5万民工,共16.5万民工及兵士1.5万人,对会通河水系进行大规模治理。经过一年多的努力,会通河道终于疏通。但由于水源严重不足,无法确保漕运正常运行,没有根本解决漕运问题。

永乐十年(1412年),宋礼在治理会通河受挫后,便布衣微服寻访民间治水能人,虚心求教,寻求治水良策。他来到汶上城北,适遇“博学有守、不求闻达”的白英。白英对运河的治理,早已思考了十年之久,并对运河周边的汶上、东平、宁阳、兖州、泰安等20多个州县的地形水势进行过勘察,“漕路三千里,南旺居其高”,掌握了运河漕运受阻的主要原因。当时大运河淤塞后,每逢汛期,运河两岸一片汪洋,洪水退后,断壁残墙,田野荒芜,秋风凄凉,哀鸿遍野,民众苦不堪言。白英每念及此,常嗟叹不已,立志要为解决水患而贡献力量。

宋礼私访时,白英感于其一袭布衣,虔诚有加,且“礼贤下士,治河心切”,便将十年治水思考倾囊相授:南旺是运河的“水脊”,应在大汶河戴村修坝,引汶河水至南旺再分水南北。《明史·宋礼传》载:“宋礼乃用汶上老人白英策,筑戴村坝,横亘五里,遏汶流……”“汇诸泉之水,尽出汶上至南旺,中分之为二道,南流接徐、沛者十之四,北流达临清者十之六。南旺地势高,决其水,南北皆注,所谓水脊也”。

为了确保治河成功,宋礼邀请白英一起治河,可是白英淡泊名利,不愿出山,宋礼多次登门求情都不答应。最后,宋礼和白英结拜为异姓兄弟。白英见宋礼秉性刚直,真心诚意请教,为情义及真诚所感动,答应出山担任治河总师,全力协助宋礼治河。为此,白英亲手绘制治水蓝图,制定修筑水坝、合理分水、有效调水、导泉补源、建立水柜的南旺分水枢纽工程方案,彻底治理会通河段。

修筑水坝

首先,在地势比南旺更高的大汶河东平戴村修筑一座拦水坝,长“五里十三步”,约2883米(右岸老汇河口至左岸的小汶河口),以此遏汶河水流入小汶河之路。然后,在坝的上游南岸开挖一条长达40多公里的小汶河,把汶水引到运河最高点——南旺镇,作为补充运河的主要水源。之前会通河疏通后无水,就是受南旺镇地势影响,此处地势较高,是整条大运河河道海拔最高的地区,成为“水脊”,自然水流难以通过。因此,必须引来汶水,西注运河地势最高的南旺,再把大汶河的全部水量和它沿线的溪流泉水全都引到南旺后,注入会通河。

合理分水

由于运河南北地形高低不一,不同季节来水量又有大小区别,所以对来水进行科学分配就显得尤为重要。所谓“南旺分水,最宜斟酌。如春月重运盛行之时,南边浅阻,则多放水往南;北边浅阻,则多放水往北。若遇伏秋水长,运河水大,重运在北则水往南放;重运在南,则水往北放。盖使水势常平(即平衡),粮船易行也”。为了控制南北水量的分流,白英在南旺制高点设计建造了一个科学而合理的分水口,被后人称之为“龙王分水”。具体做法是,先在小汶河与运河交汇的“T”字口处筑砌一道90丈(300米)长的石坝抵挡汶水冲击,此后在河底部建造一个鱼脊形状的“石拨”。通过改变“石拨”的形状、方向和位置,即可调整运河南北分流比例,彻底解决了北段断流或水量不足的问题,形成了“七分向北朝天子,三分往南接皇粮”的壮观景象。

有效调水

为了便利航运,蓄泄洪水,白英针对地势高差大、河道坡度陡的特点,规划在南自沽头北至临清置水闸38座。《明史·宋礼传》载:“北自临清置闸十七;南至沽头置闸二十有一。”所置水闸,值人看守,层层节水,以时蓄泄,“分水龙王庙二闸尤重要,最易斟酌,若浅于南,则当闭北闸,使分北之水亦归于南;浅于北,则闭南闸,使分南之水,亦归于北。”通过启闭各闸,节节调控,以时蓄泄,延缓水势,以利南北过往船只顺利通过南旺分水脊,经临清直达京师。

导泉补源

为解决会通河道的运河水源不足问题,白英又主张在兖州、青州、济宁州三府境内挖泉水汇入运河,科学地解决了水运的水源问题。白英在各地寻找泉源,收集和疏导各山泉用于济运,并将各地山泉登记注册绘制成泉水分布图,为每一个泉派1至4名泉夫看守。为加强山泉的管理,明朝还设了一个管泉分司。

建立水柜

济宁河网密布,南旺分水口四周分布着诸多湖泊,可用作“水柜”。《明史·河渠志》载:“宋礼、白英议设水柜,乃于汶上、东平、济宁、沛县并湖地设水柜、斗门。在漕河西岸者曰水柜,东者曰斗门,柜以蓄泉,门以泄涨。”白英在重浚会通河时,利用安山洼建成了第一个水柜,后又修建南旺湖、蜀山湖、马踏湖三湖围堤,使之变成三个水柜。另把济宁城西一片洼地也辟为水柜,名为马场湖。这样,在济宁以北就有马场、南旺、蜀山、马踏、安山五个水柜,用以调节会通河水量。这些湖泊与引水渠、运河之间都建立斗门相互连通。夏秋水大时蓄洪,将汶河来水排入湖中;春季和夏季干旱时济运,由湖中放水补充运河水量,既确保运河顺畅通航,又可缓解旱涝灾害。

白英规划设计的治水方案周到全面,很快被朝廷采纳,白英直接参与并组织实施,亲自参加勘测设计,对新辟河道、坝址进行科学选定,并划出河线,全面指导施工。经八年的辛苦劳作,在永乐十七年(1419年),终于完成了南旺分水枢纽这一举世闻名的水利工程。白英治水抓住了“引、蓄、分、排”四个环节,实现了蓄泄得宜,运用方便,使之河河相通,渠渠相连,湖湖相依,南接黄淮,汇成一派巨大水系,彻底疏通了会通河道,使河水四季充盈,保证了漕运,减缓了山东地区的灾情。

在治河期间,白英已年逾半百,但他事必躬亲,废寝忘食,劳苦憔瘦,罹患重病。南旺分水枢纽工程竣工后,白英随宋礼坐船进京复命,船至德州桑园镇,不幸呕血而殁,终年56岁。宋礼将他葬于汶上彩山之阳,让其仍能视汶水、听泉涌、看戴坝、望大湖,而后宋礼回京,将白英的功绩奏明了皇上。

白英治水成功,使明、清两代600余年间京杭大运河道南北贯通,帆樯如林,航运畅通无阻。当时会通河段船队少则有几十艘,多时上百艘,首尾相连,蔚为壮观,特别是对当时的南粮北运发挥了巨大作用,最高年运粮米达500万石,有力地促进了明、清时期南北物质文化的进一步交流,经济、文化的发展和社会的稳定。

永乐十八年(1420年),朱棣顺利迁都北京,北京由此被称为“运河上漂来的京城”。随着大运河航运的畅通,运河沿岸的临清、济宁、扬州、淮安等城市很快兴盛起来,白英也因此得到万民感戴。直至现在,汶上还流传着颂扬白英的歌谣:“宋家运河白英泉,南旺湖里水好甜。”“龙王分水在南旺,鲁班建庙世无双。七分向北朝天子,三分往南接皇粮。”

白英设计兴建的南旺分水枢纽工程,被称为大运河的“心脏”。他开创性地提出运河最高点并非济宁城区,而是西北二十多公里外的南旺,在南旺建立分水枢纽,才能根本解决会通河缺水断流的问题。在当时的技术水平下,能从南北长1794公里的整条大运河找到这个最高点,是非常难得的。

南旺分水枢纽工程以漕运为中心,疏河济运、挖泉集流、蓄水济运、泄涨保运、增闸节流,科学地解决了引汶、分流、蓄水等重大复杂的技术和实践问题,从而保证了大运河畅通无阻,有效缓解黄淮地区旱涝灾情。新中国成立后,罡城坝和戴村坝仍旧用于灌溉、防洪抗灾和河道整治等。即使在今日,也仍不失为妙手之作,堪称世界水利史上的一大范例,充分体现了我国古代劳动人民惊人的智慧和伟大创造力,是大运河上最具科技价值的节点之一,亦是大运河卓越工程价值和高超工程技术的杰出代表,具有永恒的研究和借鉴价值,其科学性和技巧性可与中国古代的灵渠和都江堰水利工程相媲美,创造了中外水利工程史上的奇迹,影响深远,为世代所称誉。2014年,大运河南旺分水枢纽工程正式列入世界文化遗产名录。

南旺分水枢纽工程建坝设闸的原理和世界上著名的巴拿马运河以及我国兴建的葛洲坝工程都有相似之处,其历史的评价是“真令唐人有遗算,而元人无全功。”就连精通水利知识的康熙帝也多次褒奖说:“朕屡次南巡经过汶上县分水口,观遏分流处,深服白英相度全之妙。”“白英积十年精思,确有所见,定为此议,宋礼从之。因势利导,南得三分,北得七分,增修水闸,以时启闭,漕运遂通,此何等胆识,后人时所不及,亦不能得水平如此之准也。”乾隆帝六次南巡,每次都为南旺分水枢纽工程留诗驻词,赋诗赞曰:“清汶滔滔来大东,自然水脊脉潜洪。横川舛注势非迕,济运分流惠莫穷。人力本因天地力,河功诚擅古今功。由来大巧原无巧,穿凿宁知禹德崇。”民国初年,美国水利专家方维看到后也无比敬佩地说:“此种工作当十四五世纪工程学的胚胎时代,必视为绝大事业,被古人之综其事,主其谋而遂如许完善之结果者,今我后人见之焉得不敬而且崇耶。”1965年11月3日,毛泽东同志来山东视察,在接见山东省负责人时提到:“汶上分流南北,北会黄河,南入江苏,七分朝天子,三分下江南。”并为先祖白英赋《五律·白英治水》诗一首:“筑坝截汶泗,拦溪浚百泉。诸湖储水柜,众闸调河川。七分朝天子,三分下江南。长河作舸竟,两岸秀桑田。”赞叹白英治理运河的丰功伟绩。

为纪念白英、宋礼等治河功臣,明朝永乐年间,在汶上县南旺镇建白公祠、宋公祠、潘公祠、分水龙王庙等建筑。百姓们称白英为“白大王”。万历二十五年(1597年)工部主事胡缵撰写了《白英老人祠记》,并有联“天下无二老,泉河第一功”悬于白公祠两侧,颂扬白英为大运河持续通航所作出的卓越贡献。

2011年,南旺分水枢纽遗址被列入“全国十大考古新发现”。2013年,南旺枢纽国家考古遗址公园列入第一批国家考古遗址公园名单,2014年6月,济宁汶上南旺枢纽考古遗址公园建成并对外开放。该公园以汶运交汇口和南旺分水龙王庙为核心,北至十里闸,南至柳林闸,东至徐建口斗门,总面积达128公顷,包括6处世界文化遗产点和会通河南旺枢纽段、小汶河2段世界文化遗产河段的部分大运河河道遗产。这座由古代农民设计建造的被誉为北方“都江堰”的大运河南旺分水枢纽工程,厚植了民生福祉,将永留史册。其遗址公园也以独特的人文历史魅力,成为了驰名海内外的大运河畔的一处文化旅游胜地。