赏月的“闲人”

作者: 晓萧

儿子上幼儿园之后,每个月都有一项亲子作业。这个月的作业是:带孩子赏月,观察月亮的变化,并将赏月的照片发送到班级群里。坦白说,一开始看到这项作业时,我不由得皱了眉,心里暗暗抱怨:又不是中秋节,赏月的意义何在?再说,这么小的孩子哪里懂得赏月,所有的作业最后不都落到家长头上。

抱怨归抱怨,看到群里的其他家长当天晚上已经纷纷在微信群里发出赏月照,我也匆匆收拾了一番阳台,让儿子端坐在我指定的位置上,开始摆拍。

“伸出手指,指向月亮的方向。手臂再抬高一些……”在我的指挥下,儿子有些不明所以地开始“赏月”。“好的,照片拍好了,可以发到群里了。赏月结束喽!”狂按一通拍摄键后,我满意地看着手机相册里的作品,打算挑选一张儿子坐姿最挺拔的照片发送过去。至于照片里的月亮,我并没有细看。

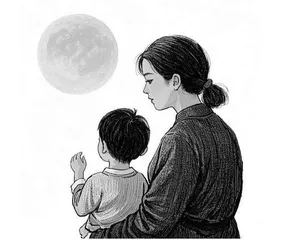

待我发送完照片后,才看到儿子还坐在原地。这次,他没有举起手臂,而是双手托着下巴,出神地望向窗外。我顺着他视线的方向望去,挂在天空中的月亮呈半圆形。看看日期,今晚的月亮应当是上弦月。再看看时间,已经快十点了。

虽然此时招呼儿子洗漱睡觉,多少显得有些扫兴,但想了想明天还得早起上学,我只好出声打断他。儿子有些不情不愿,好在下一秒钟他的注意力已经转移到关于月亮的种种问题上去了。“月亮的形状为什么会变化?”“月亮白天去哪里了?”我耐心地解答着他的疑问,突然回忆起,还在幼儿期,尚不能清楚表达自我意识的儿子,曾对着窗外的月亮咿咿呀呀兴奋喊叫的样子。不知从哪天起,他的注意力也被纷繁的万物不断分散着,忘记抬头仔细观察那轮“循规蹈矩”的月亮了。

躺床上时,还在继续提问的儿子突然对我说:“妈妈快看,月亮爬到我们窗户上来了。”此时,早已摘下眼镜的我,也望向窗外。对于中度近视的我来说,一旦没有眼镜的加持,眼中的世界就会被覆盖上一层柔光滤镜。此时,长方形的玻璃窗看起来像是镀上一层暖黄色的光边,再看看月亮,早已分辨不出来上弦月的特征。映入我眼中的,宛如一团金黄色的毛线球,原本月亮上的黑色阴影此时也变成缠绕在毛线球表面上的一根根线条。

“月亮好像一团毛线球呀!”我也向儿子分享自己的赏月心得。儿子说:“我觉得月亮像一块芒果,不知道它的味道会不会也是甜甜的。”换作平时,我总是要盯着腕上的手表,焦急地提醒他,晚睡会影响他明天的上学状态。可那天晚上,我不自觉地和儿子你一言我一语地聊起自己想象中的月亮。

接下来的几天,我不再敷衍地摆拍儿子的赏月场景。每当夜幕降临时,我会在阳台上放两张小凳子,与儿子一起观察月亮。不够尽兴时,我们还会一起下楼,坐在树下的长凳上,一边温习着那些关于月亮的小知识,一边仰望着被明月和星星点缀的夜空。

当然,耐不住性子的儿子不愿意一直坐着,我们的观察总在他来来回回的奔跑中落下帷幕。偶尔我会摘下眼镜看月亮,月亮依旧像一团散发着温暖光圈的毛线球,而月光下的儿子则如披着月光战袍的小猴子,搅动着原本归于平静的夜色。

我想起苏轼的文章,“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”是啊,是不是中秋节又有什么关系呢。月亮永远不会缺席,缺席的只是一个愿意摘下眼镜仰望夜空的“闲人”妈妈,和一个偶尔偏离早睡早起轨道的“闲人”儿子。在以后的生活中,希望我和儿子都能放慢匆忙的脚步,不断用心去感受日常生活中的小美好。

编辑|龙轲轲