职业本科院校分类招生制度系统改革研究

作者: 董照星 李欢欢 冯谱

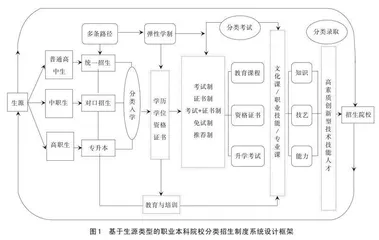

[摘要]当前职业本科院校分类招生还存在主次生源错位导致招生比例失衡,唯考试测量多样化生源导致招生形式固定,以分数评价异质性生源导致招生标准单一等问题。为了促进本科层次职业高等学校实现“分类”招生,要基于中职生、高职生和普通高中生协调发展的视角,按照“招生—培养—就业”这一“人才链”的发展规律,遵循人格特征与职业岗位相适应、教育类型和人才类型相适应、招生院校选拔方式与学生能力素养相适应的目标指向,夯实三类生源“平等且分类”发展的理论基础。基于此,职业本科院校分类招生制度改革要通过提高教育质量来优化招生结构,构建与育人特征相适应的人才选拔形式,创新与定量评价相结合的定性全人评价。

[关键词]本科层次职业高等学校;分类报考;分类招生;分类录取

[作者简介]董照星(1992- ),女,甘肃天水人,西南大学教师教育学院,博士。(重庆 400715)李欢欢(1989- ),女,河南孟津人,重庆幼儿师范高等专科学校,硕士。(重庆 404047)冯谱(1982- ),女,重庆人,重庆外语外事学院,讲师,硕士。(重庆 401120)

[基金项目]本文系2023年教育部人文社会科学研究青年基金项目“职教本科分类招生制度改革的行动逻辑、系统调试和动态跟踪研究”的研究成果之一。(项目编号:23YJC880020)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)05-0040-08

职业本科院校的人才选拔制度纵向上衔接职业基础教育和职业高等教育,横向上与普通高考紧密互动。这种“立交桥”式的人才选拔制度改革的核心是生源。目前,关于职业院校考试招生制度的研究“重考试、轻招生”“重专业、轻本科”。2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确提出,我国要建立符合职业教育特点的考试招生制度。目前,职业教育选拔人才的主体——职业院校是分层分类的,其采用的人才选拔制度要“因生而异”。因此,本研究从生源的主体性地位出发,在调研职业本科院校招生面临的现实困境的基础上,深度剖析职业本科院校从“考试”走向“招生”、从“统一”走向“分类”的价值指向,并且系统设计中职生、高职生和普通高中生三类生源的入学途径。

一、职业本科院校分类招生制度改革的实践剖析

课题组自2019年开始,面向8个省(市)的19所考试招生机构、职业本科院校、高职院校、中职学校等,访谈了30余位利益相关者。调研发现,职业本科院校分类招生在招生比例、招生形式和招生标准方面还存在一些问题。

(一)招生院校主次生源错位,导致招生比例失衡

普通高中生是职业本科院校的主体生源,不管是民办职业大学还是公办职业大学都青睐于招普通高中生。例如,南京工业职业技术大学2021年招收中职生200人、高职生960人、普通高中生1175人,普通高中生的招生数量与中职生和高职生招生数量的总和大体相当;泉州职业技术大学2021年招收中职生252人、高职生700人、普通高中生2000人左右,而普通高中生招生数量是中职生和高职生招收总和的2倍多。整体来说,职业本科院校面向中职招生的比例较低,一些职业本科院校甚至暂时不招收中职生。即使有些职业本科院校面向中职招生,也面临招生计划未完成的风险。例如,有受访者表示,150个招生计划最后只录取了86个。可见,中职学生想升到职教本科的高意愿与职教本科未完成中职学生的招生计划之间形成一种悖论。访谈中有招生办负责人认为,这种现象与“文化素质+职业技能”的考试评价方式有关,即这种招生评价方式虽然测试了职业技能,但招生院校对考核技能水平的要求与生源院校所培养学生的技能水平之间出现断裂。生源院校并没有向招生院校输送技能合格的考生,考生临考前的培训不足以通过职业技能测试。调研中还发现,专升本的招生规模确实介于职教本科招生规模和高职专科招生规模之间,但很多专升本的学生不想选择职业本科院校,除非其他招生院校没有与其相关的专业大类。由此可见,教育主管部门在制订招生计划时,亟待合理布局职业本科院校和其他地方院校的招生比例,进一步引导高职专科院校和职业本科院校以长线专业开展“专本衔接”项目。

总体来看,本科层次职业高等学校分类招生依赖于普通高考分流的惯性,倾向于招收普通高中生,然后是高职生,最后才是中职生。已有研究也发现,“目前职业教育的招生状况正是上一级学制的职业教育机构不愿意从下一级学制的职业教育机构中招收学生”[1]。这一现象与部分教师的反馈高度相关,很多授课教师在谈到普通高中生这一类生源时更喜欢用积极的语言描述,如“上进”“比较听话”“学习能力强”“比较积极”,而提到职教生时通常用“习惯不好”“不那么深入”等不太积极的描述。虽然教师对学生的评价仅仅局限于教育教学方面,但学生的学业水平也影响毕业质量,毕业质量又影响招生比例。长此以往,职业本科院校招收普教生就形成一种“锁定效应”。事实上,无论是中职生、高职生还是普通高中生,抑或是教师和管理者,他们均认为职教生(包括中职学生和高职学生)和普教生(指的是普通高中生)的最大区别在于“动手能力”和“文化知识”孰强孰弱。但是,在招生过程中,同很多家长和考生认为“只有参加普通高考后被录取,才是真正上大学”[2]一样,不少招生院校也认为参加普通高考的学生更符合本校的要求。

(二)唯考试测量多样化生源,导致招生形式固定

从目前的现实来看,无论是专升本还是普通高考或者职教高考都只能作为中职生、高职生和普通高中生的一种入学途径,还不能称之为真正意义上的分类招生形式。访谈中,很多学生、教师甚至招生办的管理者认为升学就是要考试,这种思维认知导致考试成为唯一的招生形式。一提到“非考试”招生形式,学生、教师和招生办人员的第一反应是“获奖学生”“职业技能大赛”“三等功的退役军人”等。学生普遍对退役军人的免试入学没有任何质疑,对“职业技能大赛的获奖选手”则持保留态度。不少受访者认为,职业技能大赛的获奖选手有专业教师的指导、场地的有限使用权,取得成绩与这些额外的支持是分不开的。这种过程性的不平等导致很多学生将这种不满意投射至“拔尖技能人才免试入学”的招生方式上。结合政策文本分析发现,拔尖技能人才免试入学没有时间限制,很多先就业的学生,也可以凭借获奖证书申请入学。对于那些通过考试升到职业本科院校的学生而言,免试入学的方式打乱了原本面向所有考生的考试规则。即使在招生简章中一再强调拔尖技能人才“单列招生计划”,也难以改变考生认为招生院校“偏袒”职业技能大赛选手的想法。

对比各省招生形式发现,拔尖技能人才可免试录取到职业本科院校;荣获三等功的优秀退役军人可免试入学;极少数省份采用“考试+证书制”的形式入学;其他考生无一例外通过考试入学。可见,现行的“非考试”招生形式仅停留在拔尖技能人才选拔上,不仅招生比例小,而且招生标准高。这种选拔英才的招生形式覆盖的招生群体比较有限,未能照顾到其他考生免试入学的需求。参加了职业技能大赛的选手和获得了相关证书的学生已经有免试进入本科职业高等教育的“入场券”,自然维护针对他们开展的“非考试”招生形式,而对他者通过“非考试”招生形式入学的权益缄口不言。理论上而言,即使很多考生没有达到拔尖技能人才免试入学的标准,也有通过推荐或“证书+考试”的形式免试部分考试内容的资格。访谈中有很多学生表示一些考试内容与平时所学有一定交叉,但有些考试指定了专门教材,很多内容都需要重新学习,想要在短时间内通过考试比较困难。如果可以用平时相关成绩替代一部分考试内容,更有利于大部分学生成功升学。因此,职业本科院校分类招生制度改革要面向众多考生探索多元化的招生形式,将考试与其他招生形式相结合更有效地选拔优质生源,而不是将“非考试”招生形式的改革仅仅停留在如何选拔技术英才上。

(三)以分数评价异质性生源,导致招生标准单一

政策文本分析中发现,招生院校在招生简章中对录取的说明,仅限于“坚持分数优先录取”“从高分至低分录取”等以分数为主的录取标准。有小部分职业本科院校对中职学生采用文化课成绩和专业技能考试成绩的“双上线”录取标准,极个别专升本学校也采用“双上线”的录取标准,只不过规定了英语和总成绩的录取分数线或者要求公共课和专业课“双上线”,而普通高中生按照文化课考试成绩录取。这种淡化职业技能考试分数的录取标准与访谈中的实际情况基本相符,如有访谈者表示“目前职业本科和其他普通本科院校的招生录取标准基本相同”。有些学校甚至规定,在中职生的文化课考试成绩达到学校要求的前提下,可免考职业技能。中职生本来就是接受过职业基础教育的学生,具有一定的技能训练经历。升学考试中又不重视职业技能考试的录取标准,向中职院校传递了一种“职业技能不重要”的信号,也降低了中职生的升学概率,因为很多中职生很难达到“双上线”的录取标准,往往是由文化课考试成绩低造成的。有受访者表示,总共的文化课成绩为700分,技能很强的学生即便技能考满分,但如果文化课相对弱一点的话,一些好的学校的录取标准可能也不一定达到。一些高职院校为了提高升学率,甚至忽略技能训练来引导学生提高文化课考试成绩。这种方式忽视了高职院校的培养目标,导致一些学生将高职专科作为一种补习教育,即如果高考时未能如愿上本科,在高职院校补习两年文化课程,再考本科的一种“补习”教育,而非专科层次的职业教育。一些受访学生也认为,专升本和高考差不多,只考文化课,然后划省控线,学校也会划线。由此,无论是学生的主观意识,还是“以分数为主”的录取标准都自然而然地强化了学生追求文化课考试高分数的行为。同时,很多高职生还认为,专业课和技能考试成绩会拖他们升学的“后腿”,甚至在潜意识里更希望专升本只考文化课,因为专业课其实很多知识点不知道具体考什么。实际上,很多高职教师也反映,不少学生刚到高职院校就致力于升学,对平时的实践课程往往采取应付的态度,不利于专业潜能的开发。

究其原因,主要是目前我国职业教育和普通教育发展不均衡,普教生获得文化课考试成绩所彰显的文化水平比职教生在职业技能考试中彰显的实践能力更容易被认可。招生院校在录取普通高中生时,不能像德国那样提出职业技能经历准入的标准,也不能像美国一样先补习职业教育基础知识,再被录取到某一专业学习。久而久之,招生院校总是按照文化课成绩“宽容”地录取普教生,而职教生的文化课成绩总被“苛责”。中职生和高职生在以文化课考试成绩为导向的录取标准下,常常与心仪院校失之交臂。本质上,“乡下孩子在教室中认字认不过教授们的孩子,和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下的孩子,在意义上是相同的”[3]。同理,职教生在文化课考试中考不过普教生和普教生在技能测试中考不过职教生,在意义上也是相同的。因此,不能单纯地将职教生总成绩低而无缘录取到职业本科归因为文化课成绩差导致的总成绩低,毕竟职教生的动手能力是访谈中很多教师和学生所公认的。因此,要系统改革职业本科院校分类招生制度,必须承认职教生和普教生的区别,分类制定选拔标准。但是,这些选拔标准不能一味按照文化课考试成绩录取,而应从职业教育的主体性地位出发,切实制定能选拔高素质创新型技术技能人才的录取标准。

二、职业本科院校分类招生制度改革的目标指向

人力资源市场要求高等教育机构培养不同类型的人才,这就对我国高等教育机构的多元化发展提出了挑战。相应地,根据考生能力素养结构改革不同类型的人才选拔制度,适应性地选拔与分流不同类型的人才就成为我国高等教育招生制度改革的着力点。其中,职业本科院校分类招生制度改革便是重要一环,主要致力于选拔高素质创新型技术技能人才,服务我国技能型社会建设。具体来说,职业本科院校分类招生制度改革至少需要符合以下三个目标指向。

(一)人格特性与职业岗位相适应

个体进行职业选择的同时也意味着职业对个体的筛选[4]。“人职匹配”强调的是人的特征与职业特征的匹配关系。所谓人格特性,指的是个人的性格特征,具体包括能力倾向、兴趣和价值观等。所谓职业因素,指的是获得某一职业所具备的条件或者资格。个人选择职业时,应注意个人特性与职业因素相吻合,因为人格特性可以通过心理测量工具获得,而职业因素也可以通过分析职业岗位获得。个人在选择某一职业时,主要依据个人的知识、技术和能力与岗位所需要能力的匹配程度。技能型人才和学术型人才是高等教育培养的最主要的两类人才,且每一类人才都具有不同的层次。一般而言,考生会根据劳动市场上的人才需求结构选择学校和专业。我国高等教育发展“普强职弱”,接受职业教育的学生通常进入次要劳动力市场。因此,考生在进行教育选择时会优先选择普通高等教育,职业高等教育仍是大部分考生的无奈选择。一旦考生被分流到职业教育这一条轨道上来,专业便成为学生择校的主要因素。因为职业教育专业设置与劳动力市场岗位群建设具有密切联系,职业院校的教育教学也是按照岗位群的特征展开的。这意味着,学生在职业院校选择的某一专业极有可能是学生毕业后最有可能从事的职业岗位。如果想要技术技能人才实现知识与技能的升级以适应岗位不断迭代的需求,那么必然需要发展多层次的职业教育。