职教“双师型”教师的应然样态、发展困境及纾解路径

作者: 李欣旖 王春明

[摘要]职业院校“双师型”教师队伍建设是推动职业教育高质量发展的关键动力。通过对职业院校48名“双师型”教师的访谈资料进行数据分析,从动态双元知识体系、合规性专业技术能力、校企合作深度实践、跨界性专业身份彰显、教学创新与研究能力、良好的师德师风素养等要素勾勒出职业院校“双师型”教师发展的应然样态。目前,我国职业院校“双师型”教师发展仍面临角色分化与认知固化、揠苗培育与指标僵化、制度失范与行为偏差、资源失配与职能弱化等实然困境。为此,应以教育家精神重塑教师职业发展的动力取向,以分层分级培育体系提升教师专业能力,以制度规则体系健全教师管理体制机制,以保障机制服务多方合作的产教融合体。

[关键词]“双师型”教师;应然样态;困境纾解;扎根理论

[作者简介]李欣旖(1993- ),女,河北邢台人,河北师范大学职业教育研究中心,讲师,博士。(河北 石家庄 050016)王春明(1978- ),男,黑龙江哈尔滨人,沧州职业技术学院,教授。(河北 沧州 061001)

[基金项目]本文系2024年度河北省社会科学基金青年项目“河北省职业教育产教融合秩序重构与实现机制研究”(项目编号:HB24JY010)和2024年河北师范大学博士(后)科研启动基金“新质生产力视域下高职院校教师数字能力构成及评价研究”(项目编号:S24B046)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)05-0056-08

一、问题的提出

2019年,教育部、国家发展改革委等四部门联合印发了《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》(以下简称《实施方案》),明确提出到2022年,职业院校“双师型”教师占专业课教师的比例应超过一半。2021年,教育部、财政部印发《关于实施职业院校教师素质提高计划(2021—2025年)的通知》,强调“双师型”教师个体成长与“双师型”教学团队建设相结合的要求。2022年,教育部办公厅发布《职业教育“双师型”教师基本标准(试行)》(以下简称《双师标准》),从内涵要求、认定范围与认定过程构建了“双师型”教师认定的规范性政策框架,使地方政府及各级各类职业院校因地制宜地制定职业教育教师队伍选拔、培训、管理以及评估方案有章可循。江苏省、山东省、河北省等地方政府也相继出台了“双师型”教师队伍的实施意见、方案及认定办法,进一步推动“双师型”教师发展的“在地化”及规范化发展。

目前,我国职业院校“双师型”教师呈现规模性发展。截至2023年,我国中等职业教育“双师型”教师比例为56.71%,比上年增长0.53个百分点。部分地市也积极探索“编制周转池”“固定岗+流动岗”“设置特聘岗位”等教学团队补充机制,弥合专任教师缺口,吸引优秀人才从事职业教育工作。新业态、新标准以及新就业形态的变化对职业院校教师队伍建设提出了更高的要求,加之“双师型”教师相关政策在层层传递过程中容易出现目标置换、信息错位等问题[1],进一步影响了“双师型”教师建设及发展成效。尽管国家层面尚未形成“双师型”教师的规定性定义,但从教育部及人社部的政策表述中将“双证”“双能”“双素质”作为职业教育“双师型”教师的基本要求,并提出职业院校“双师型”教师和技工院校“一体化”教师概念,强调职业院校教师是能够进行一体化课程教学设计并能够组织实施一体化课程教学的专业教师,表征为持有学历(职业)资格证书+教师资格证书,即“双证”;作为专业技术人员和教师的“双素质”;以及“教学能力+实践能力”的“双能”特质[2]。

纵观已有研究,学界主要基于微观、中观和宏观视角对职业院校“双师型”教师发展展开探讨。微观视角下,“双师型”教师个体与群体既是职业教育系列中的专任教师,也是技术能手,需要在职业场域、社会场域、家庭场域和自我场域中进行角色塑造与转换[3]。教师必须从传授知识的人转变为促进学习的人,并能够向受训者传授与当前工作场所实践相关的岗位实践技能[4]。中观视角下,我国职业院校教师在工业技术应用方面经验有限,且多数为非企业或没有行业经验的大学毕业生[5]。根据世界经济论坛(World Economic Forum)的调查研究,到2025年,50%的员工将需要再培训,40%的现有员工预计将在未来五年内更新其核心技能[6]。产业转型与技术更迭下的职业院校需要围绕“谁来教”“教什么”“如何教”等核心问题,确立提升“双师型”教师专业发展水平的制度方案,以此适应专业课程、组织结构以及教学方式的不断变革[7]。宏观视角下,“双师型”教师成长是跨界学校与工作场所的系统工程,需要在行业、企业以及各级政府的协同统筹中提升专业教学与行业实践指导能力[8]。“双师型”教师发展需要以产教融合型企业与职教集团为载体,聚焦“地方经济—产业需求”进行教师“专业—职业”的能力标准制定与制度设计,打通“教师企业实践”与“行业背景教师”培育的“双向链路”[9]。可见,相关研究主要从概念内涵、政策变迁、认定标准以及制度建设等层面进行文本分析或理论探索,而较少从实践层面深入探究职业院校“双师型”教师共性及差异化发展路径。基于此,本研究以扎根理论为指导,聚焦于不同类型职业院校刻画“双师型”教师发展的应然样态,明确“双师型”教师发展的关键要素,在此基础上结合“双师型”教师发展困境,进一步提出纾解路径。

二、研究设计

(一)研究对象与方法

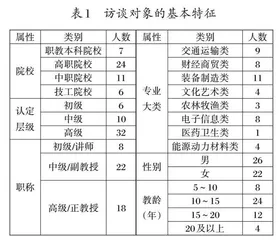

本研究的对象主要是来自职业本科院校、高职院校、中职学校以及技工院校8所职业院校的“双师型”教师管理负责人及专任教师。其中,管理负责人16人,“双师型”专任教师32人(见下页表1)。在此基础上,借鉴扎根理论开展职业院校“双师型”教师发展的质性研究。扎根理论特别强调从资料中提升理论,其首要任务是建立介于宏观理论和微观操作性假设之间的实质理论。通过资料、理论之间不断地对比提炼相关类属(category),以理论抽样对资料与假设进行轮回比较,并运用初步勾勒的理论进行编码[10]。本研究采用三级编码的方法进行数据处理。第一步,通过开放式编码将原始资料“揉碎打散”并赋予概念,而后以新的方式重新组合;第二步,通过轴心编码对概念类属建立各种联系,探寻概念类属的被研究者的意图与动机;第三步,通过选择性编码在已有概念类属中选择“核心类属”,将最大多数的研究结果囊括在第一个比较宽泛的理论范围之内[11]。在此阶段,当研究者发现新的数据已经无法提供新的类别、概念或理论理解时,就可以认为理论已经达到饱和。

(二)数据收集与分析

访谈以团体式半结构化访谈为主。管理者访谈问题聚焦于学校“双师型”教师队伍规模、结构及建设现状、培训和引进方面的政策及不足、学校的支持措施和考核标准、建设中面临的主要挑战及其有效解决方案、未来的建设规划以及从政府、行业企业获得怎样的支持。“双师型”教师访谈问题聚焦于个人职业(企业)经历及在职业院校的工作情况、成为“双师型”教师所接受的相关专业培训、教学过程中遇到的主要挑战、对学校“双师型”教师队伍建设的政策建议、对于“双师型”教师未来职业发展的期望。访谈时间在60分钟~120分钟,访谈结束后尽可能完整地转录为文本资料,形成科学且丰富的文本“资料库”,最终获得18万字左右的访谈资料,备忘录约为1.9万字,内容涵盖受访者的主要经历、关键事件、典型案例以及个人观点等多维度。本研究遵循“应然—实然—策略”思维逻辑,运用软件Nvivo12对访谈资料进行编码,最终得到50个概念化类属,基于开放性编码之后。笔者根据相互关系对以上“标签”进行分析与比较,对初始概念进行范畴化,即主轴性编码。在分析和提炼概念化类属之后,对概念化类属进一步抽象提炼得到29个范畴化类属,通过两者类属之间的系统梳理与整合,筛选、提炼出关联性与概括性较强的14个核心范畴,包括动态双元的知识体系、合规性专业技术能力、校企合作的深度实践、跨界性专业身份彰显、教学创新与研究能力、良好的师德师风素养、角色分化与认知固化、揠苗培育与指标僵化、制度失范与行为偏差、资源失配与职能弱化、明确角色认知、拓宽成长渠道、优化顶层设计、强化政府角色。编码过程经过不断对比、分析和调整,直至形成理论饱和。

(三)理论模型构建

基于对8所职业院校“双师型”教师发展现状的原始数据资料,围绕应然样态、实然困境与条件策略三个维度提取出职教“双师型”教师发展的关键概念,并根据范畴化类属与概念化类属进行故事线串联。结合原始访谈资料、备忘录以及不同类属尝试描述“职业教育‘双师型’教师发展”的理论线索,最终形成本研究的理论模型(见下页图1)。

三、研究结论

(一)职教“双师型”教师发展的应然样态

1.动态双元的知识体系。技术更迭使企业技术应用与生产组织模式发生根本性变革,技术作为“隐形过程”的知识赋予职业院校“双师型”教师知识体系变化,这就要求职业院校“双师型”教师能够根据行业企业技术更新与市场需求进行知识更新,对标行业动态与岗位标准不断调整课程教学内容及方式,提高自身知识系统的适应性与有效性。社会层面,职业院校“双师型”教师教学团队知识作为集体性知识,通过成员之间的知识创造、对话与共享实现知识传递,以此服务于“双师型”教学创新团队的知识情境与生态建构;个体层面,职业院校“双师型”教师专业教学知识不仅要具备技术技能的隐性知识,还能够通过知识的获取、整理、储存与分享实现理论教学的概念化,实现专业理论知识教学和专业实践能力教学知识效率的最大化[12]。例如,有受访者表示,目前职业院校教师的成长速度跟不上量与质的要求,部分教师基础理论及技术应用能力落后于企业技术更新。

2.合规性专业技术能力。“技术合规性”是指技术开发与应用过程中必须符合国家和地方的法律法规,并能够遵循行业标准与社会伦理,通过设计上的“合规性嵌入”适时调整与改进技术。“合规性专业技术能力”则是要求职业院校“双师型”教师持有的专业技术知识及应用能力符合法律法规、行业标准以及内部规章的要求。《国家职业教育改革实施方案》明确提出,“职业院校、应用型本科高校教师每年至少1个月在企业或实训基地实训”,其目的在于通过教师职后企业实践提升技术技能的合规性及技术知识的专业性。然而,单纯的教师企业实践已然不能很好地解决教师“技能升级”问题,需要在操作层面使教师技能获得企业认定要求与行业标准,达到专业技术技能的合规性。例如,有受访者表示,仅仅依靠寒暑假进行企业实践对教师“双师”素质培养的作用是有限的,教师通常接触不到企业核心运营流程,技术操作的流程规范以及技术内核也难以探及。

3.校企合作的深度实践。深化产教融合与校企合作是职业院校“双师型”教师发展的重要抓手,建立“双师型”教师校企联合培养及双向互惠机制是提升职业院校“双师型”教师专业发展的有效路径。一方面,通过校企联合培养共建培养培训基地,对接行业产业发展需求开展教师企业实践、顶岗实习、培养方案及认定标准制定,使“双师型”教师能够充分学习行业技术标准、岗位职责、操作规范以及技术改造,实现理论性知识向实践性知识的转化。另一方面,职业院校“双师型”教师充分结合自身教学实践经验及优势,在产品研发、技术革新以及职工培训中实现跨界身份转换。例如,有受访者表示,建立校企人员双向流动、相互兼职的一种人员共用常态化机制,教师能够在技术技能上向企业老师进行学习,企业老师在教学方法和学生管理方面进行互鉴学习。

4.跨界性专业身份彰显。职业院校的“技术传承”职能赋予了“双师型”教师的跨界身份。科学与技术的交融与创新要求职业院校“双师型”教师既是专兼结合型教师,又是产教融合型教师,在学校场域与企业场域的角色转换中构建跨界融合的成长链路。学校场域中“双师型”教师身份难以脱离技术特性,需要紧跟产业发展趋势和技术创新前沿,将新技术、新规范、新标准等有效融入教育教学过程中。企业场域中“双师型”教师身份难以脱离教育特性,既是教育教学创新的实践者,也是企业技术改革的参与者,要在工作场所的互动关系中确立角色身份与认知。例如,有受访者表示,“双师型”教师与传统教师的不同在于技术技能的掌握及应用,上了讲台是讲师,下了车间是技师、工程师。“双师型”教师对产教融合的能力提出更高的要求,唯有能为企业增加效益,能够跟上企业的技术更新,才能更好地应用于教学过程中。

5.教学创新与研究能力。2022年,教育部办公厅印发《关于进一步加强全国职业院校教师教学创新团队建设的通知》,强调职业院校“双师型”教师要具备课程教学改革与科研服务能力,将项目式教学、情境教学嵌入人才培养全过程,将课程开发及标准与岗位群的能力要求与技术要求对接,充分发挥协同教研的服务能力,重构专业课程体系框架。职业院校“双师型”教师通过企业实践、横向课题以及技术技能培训等过程化培育活动,进一步提升适应产学研一体化发展需求的教学创新与研究能力。例如,有受访者表示,积极探索企业博士工作站,参与企业博士后工作站的合作项目,使教师能够了解企业真实的技术需求以及项目需求,并反馈于课程教学改进及评价。