基于问题导学的小学语文教学实践

作者: 欧阳贞娟

摘 要:问题导学“以终为始”,从教学目标入手,通过教学量表评估来判断教学效果。小学语文教育是培养学生综合语言运用能力和文学鉴赏能力的重要课程,而问题导学模式作为一种新的教学方法,已经在小学语文教育中得到了广泛应用。本文以《小壁虎借尾巴》为例,探讨问题导学模式在小学语文教育中的应用策略,以期为小学语文教育提供有益的参考和启示。

关键词:小学语文 问题导学 《小壁虎借尾巴》 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2025.03.027

一、逆向设计理念下的问题导学

逆向教学设计是美国当代教育学专家格兰特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麦克泰格(Jay McTiger)在反思传统教学设计之不足的基础上提出的新型教学模式。逆向教学设计强调以清晰的学习目标为起点,评价设计先于教学活动设计,指向促成目标的达成,把以往的“目标—教学—评价”教学设计思路转变为“目标—评价—教学”思路。问题导学通过问题进行介入,让学生学会如何发现问题与解决问题,通过问题的指引,同时结合教师的引导,让学生积极参与到学习活动中,此外,问题导学还涉及同伴之间的交流互动,以及同龄学生之间的实践活动,帮助学生更好地理解和掌握学习内容。

二、生本理念下的语文阅读教学

问题导学是一种以学生为本的教学方法,就像一个启发思维的方法论,能够帮助小学学生在阅读中启迪自身的思维,同时让学生的阅读理解能力发散,养成良好的批判性思维。传统的语文阅读教学模式往往呈“喂鸟”式,让学生被动接受知识,问题导学则是“引水入田”,促使学生积极主动地去阅读,在收到问题后主动去阅读和探索,在文字中解决问题。教师通过提出一些开放性的问题和情境,就像火苗点亮了小学生的头脑,让他们开始感受阅读的魅力,同时带着问题积极主动地去探索知识,爱上阅读。

在问题设定要紧扣目标的前提下,问题提出的初衷是为了引发学生的有效思考。因此,问题导学的问题设计要具有层次感,要具有深度,且要适当,既符合教材内容,可适当延伸,也要具有思考价值,让学生能够从问题思考中,学到更多知识。但是问题的设置,不能单一化,而是要根据学生的语文学习情况,进行调整,保证每个学生都能根据问题有所收获。教师可针对不同的学生就一个问题以不同的方式提问,以求能够更有效地发挥因材施教的教学效果。问题设置的出发点为学生,学生思考与回答问题时均能够与教师进行充分的互动,与学生进行思想碰撞。

在引导技巧方面,教师要充分考量学情并结合学生的实际特点进行改进,落实因材施教,一般情况下,教师提出的问题要具有关联性与启发性。其一,问题导学应该与学生已有的知识和经验联系紧密,能够引发他们的思考和探究。问题应该具有一定的启发性,能够促使学生主动提出疑问,激发他们对知识的兴趣和求知欲。其二,“问题导学”的问题应该具有启发性,要能够引导学生进行积极思考和自主探索。同时,问题应该具备开放性和多样性,鼓励学生提出不同的观点和解释,促进他们的批判性思维和创造性思维发展。问题导学旨在培养学生的独立思考和问题解决能力,因此,问题的设计应该注重培养学生的思辨能力和创新思维。

三、问题导学设计的原则

(一)引导性问题设计

问题导学教学法在小学语文教材的教学中发挥着重要的作用。通过引导性问题的提出,教师能够激发学生的学习兴趣、引导学生深入思考,培养学生的观察力、推理能力和合作意识。这样的教学方法不仅能够使学生们更加主动地参与到教学中,还能够提高学生的学习效果和综合素质。因此,在语文教学中,我们应该积极运用问题导学教学法,为学生创造一个更加活跃、有趣的学习环境。

(二)启发式教学方法

问题导学教学法就是引导学生通过问题来探索知识。在教学中,教师通过精心设计的问题,培养学生的思维能力,引发学生的好奇心和探究欲望。这种教学方法将学生从被动的接受者转变为主动参与者。

(三)问题解决过程引导

问题导学教学方法,顾名思义,即通过提出问题引导学生主动思考、探究、解决问题。在小学语文教学中,这一方法的运用可以提高学生的学习兴趣、培养学生发现问题和解决问题的能力,同时也激发学生对知识的渴望和好奇心。

四、实践理念下问题导学的教学过程

《小壁虎借尾巴》是一篇知识性的童话,主要讲述的是小壁虎被蛇咬住尾巴,为了保命甩掉尾巴的故事。作者以生动有趣的语言向小学生讲述了鱼、牛、燕子等不同动物尾巴的作用,以及小壁虎的尾巴具有再生功能。

(一)巧设研读标准,突出教学重点

问题导学中如何巧妙选择研读标准是小学语文阅读教师的良药金汤,阅读教师可以通过挖掘问题内涵并以学生为主体,同时全方位地结合阅读问题导向开展拓展训练。通过层层递进的问题,环环相扣地引导小学生了解更深层次的文章内涵,从学生自身经历延伸至文章的情感,从而培养小学生的思辨能力和语文素养。如本课《小壁虎借尾巴》的教学目标为:1.学生需要认识“壁、墙”等教材中出现的生字词。2.教师通过多种方法教授课文内容,让学生把握生字词的字音、字义,能够熟练地阅读课文。3.教师需要让学生认识到鱼、牛、燕等动物不同的尾巴作用,以及小壁虎尾巴具有再生功能。

(二)确定评估条件,掌握教学效果

小学语文阅读教育改革中,教师需要设定初读的阅读目标和激发阅读兴趣。结合阅读的感受以及通过文字激发学生的学习兴趣,在小学语文阅读课堂中营造浓郁的阅读氛围,让学生在阅读中感受到乐趣,从而更好地理解和掌握阅读内容。因此,精准地确立教学效果评估条件非常重要,从基础出发,设计出适合不同层次的评估量表是预判教学效果的重中之重,也是衡量本课成功与否的关键。

(三)设计学习活动,丰富教学手段

在设计活动时,教师充分考虑了学生的年龄特点和兴趣爱好,采用多样化的故事、童话、诗歌和漫画等阅读材料,并结合游戏、角色扮演和团队合作等元素,使学习过程更加有趣。在实施过程中,研究者根据学生的反馈和观察结果进行及时调整和改进。研究结果表明,趣味阅读活动不仅提高了学生的阅读兴趣和积极性,还增强了他们的语文能力和团队合作意识。因此,趣味阅读活动在小学语文教学中具有重要的实践价值。

1.问题导入,脑筋急转

老师先说:“同学们,老师最近看了一本有关脑筋急转弯的书,想和大家分享一下。你们是否能够迎接挑战呢?”然后直接采用问题导向的方式激发学生学习的兴趣。具体提问的内容如下:一是,什么鱼不会游?二是,什么鸟不会飞?三是,什么牛不吃草?四是,什么虎不咬人?

在同学们完成上述脑筋急转弯的内容后,教师引入课堂内容——小壁虎,组织学生探讨“壁虎”两个字。教师在黑板上书写“壁虎”,帮助学生记忆和理解“壁虎”两个字的含义。具体教学内容如下:“壁”上面部分也读bi,下面表示和土有关系,连起来读“壁”。这个字经常和“墙”在一起使用。“墙”也是形声字,左边的土字旁和“土”有关,右边部分的读音也读“qiang”。老师日常中是这样记忆的,“大地上有很多人住在一起,人们利用墙壁把每个人分割开来,这样就不会显得拥挤”。另外,“壁”则表示有一堆土,有一个人坐着。在他背后的墙壁里面藏着书籍。

那么,在墙壁上发生了什么有趣的故事呢?今天我们就来学习相关内容。教师利用PPT向学生展示课堂教学内容,要求学生思考图片展示的内容。同时,要求学生对于展示的内容进行认真细致的观察,思考其具有什么样的特征。

2.自读课文,提升能力

教师利用PPT将课文的内容呈现出来,要求学生根据教师提供的课文内容进行思考,讨论小壁虎遇到了什么烦心事。在教师的指导下,学生展开讨论,部分学生给出自己的观点。如,某位学生提出:蛇把小壁虎的尾巴咬断了,小壁虎挣脱自己的尾巴逃跑了。教师根据学生阐述的内容,引导学生思考“咬”的含义。“咬”是一个动词,口字旁+交就是嘴巴咬到一起去。教师让学生用手模拟上下唇,感受咬的状态。

为了能够让学生更好地理解课文中蛇咬住壁虎和壁虎挣脱的状态,教师采用情景模拟的方式进行教学,让学生感受咬的动作和被咬住的状态以及处理办法。教师提出问题:假如我现在咬住你的手指怎么办呢?是挣开呢?还是怎么解决。请同学们发挥自己的想象,我咬住了你们的手臂,你们来挣脱。现在请1、3、5、7组的同学们来扮演蛇,2、4、6、8组的同学来扮演壁虎,假如你们被蛇咬住会怎么办。请同学们想象一下,思考什么是“挣”。在教师的引导下,学生发挥想象力,给出了自己的答案。部分学生提出:“被咬住的时候要用力才能够挣脱开来。”“在挣脱的时候,力气将会变大。要在极短的时间内挣脱开来,否则就会有危险。”

在学生对“挣”有了一定的认识和了解后,教师要求学生继续带入壁虎的心理,完成以下的任务。任务1:我们知道了小壁虎在墙壁上寻找食物。在墙角捕捉到了蚊子,感觉味道真好,这时候你会怎么想呢?任务2:你捕食得非常快乐,但是没有注意到危险正在向你靠近。就在这个时候,一条蛇咬住了你的尾巴。你用力挣脱,保住了自己的性命。这时候你会怎么想呢?任务3:这时候小壁虎摸了摸自己的尾巴,发现自己的尾巴不见了,这时候你会怎么想呢?任务4:小壁虎没有尾巴太难看了,这时候他就想要去借尾巴。可是向谁去借尾巴呢?谁愿意借尾巴给小壁虎呢?教师要求学生围绕上述问题对课文进行深度阅读和思考,着重分析小壁虎是如何借尾巴的,最终是否借到了尾巴。

3.选读课文,掌握内容

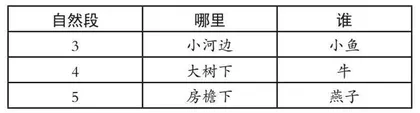

在学生完成教师设计的项目任务后,教师对教材中的内容进行针对性解读,促使学生更好地掌握学习内容。在课文内容解读中,教师继续采用问题导向的方式展开教学,以具体的问题为载体引导学生思考。教师以“小壁虎开始借尾巴了,它在哪儿?找谁借尾巴呢?”为问题,要求学生认真阅读课文。同时,要求学生做好相应的阅读笔记。教师为了降低学生学习的难度,需要对学生加以引导,要求学生以表格形式呈现相关内容。

在学生阅读学习结束后,教师要求学生在班级中进行相应的分享,回答教师提出的问题。比如,班级某位学生回答道“小壁虎跑到河边来向小鱼借尾巴”。教师根据学生回答的内容来进行提炼,在黑板上板书表格。具体表格板书内容如下:

教师在黑板上书写好相应的板书以后,要求学生按照教师提供的表格来将小壁虎借尾巴的故事进行简单讲述。在教师的指导下,学生主动举手回答问题,能够有效掌握课堂教学内容。在学生基本掌握课堂学习内容后,教师对教学内容进行进一步深化,要求学生思考如下问题:“小壁虎向小动物们借尾巴但是被拒绝了,是小动物们没有同情心和善良心嘛?如果不是,为什么呢?请讲述你的理由。”在教师的问题引导下,学生对课文内容进行进一步阅读与思考,回答教师提出的问题。(以下是部分学生回答问题的实录)

学生1:不是的,是因为她们的尾巴都有用。(谁能具体说说?)

学生2:小鱼姐姐的尾巴要用来拨水。(认识“拨”字,什么旁?所以人“拨”的时候,一般是用什么拨?同时对比记忆“拨”“泼”“拔”三个字。)

学生3:牛伯伯的尾巴要用来赶蝇子呢!(认识“赶”字;区分“绳”“蝇”;回忆“甩”是用力得把手都弄弯了,就成了“竖弯钩”,学会写“甩什么”?)

学生4:燕子阿姨的尾巴要用来掌握方向!(认识“掌握”两个字都和手有关。什么是“掌握方向”呢?燕子怎么掌握方向?什么时候需要掌握方向。)

在学生回答教师提出的问题后,教师根据学生的回答对问题进行提炼。教师以“小动物的尾巴有什么作用”为核心问题来组织内容,要求学生按照“小鱼没有把尾巴借给小壁虎,是因为小鱼的尾巴要用来拨水”的模式进行回答。在教师的指导下,学生能够对课文内容进行进一步掌握。

在学生掌握小壁虎借不到尾巴的相关知识内容后,教师针对这一知识点进行进一步拓展,要求学生思考:“小壁虎多次借不到尾巴后他的心情是什么呢?”要求学生对其展开猜测。在教师的指导下,学生从小壁虎的角度来进行思考,学习能力得到提升。

总之,结合情境的“问题导学”模式的应用,是以学生全面发展为出发点,对提问目标、提问形式、提问策略以及最终的提问评价体系都有明确要求的新教学模式,它契合新课改思想,符合当前以人为本、因材施教等教育理念,有助于以不同的形式构建高效课堂,提高小学课堂教学质量。问题导学从根本上看是对课堂氛围的营造,以有效的问题资源,引导学生对问题进行深入探索,是一种深度学习的状态。能引导学生发挥“课堂主体地位”,促进课堂“师生互动”“生生合作交流”,注重培养学生的问题意识、独立思考及问题迁移能力,提高课堂效率,从而帮助学生构建完整的知识网络,并进一步提高其学科思维和核心素养。

参考文献:

[1] 张丽梅《小学数学课堂“问题导学”策略》,《名师在线》2022年第22期。

[2] 麦毅芬《设疑导学,提高语文课堂的实效性——以人教版六年级上册语文教学为例谈》,《好日子》2022年第6期。

[3] 张巧庆《利用问题导学激活学生思维——浅谈小学语文课堂的问题导学法》,《世纪之星—小学版》2022年第7期。

[4] 姚磊《小学语文教学中问题导学模式的运用》,《华夏教师》2021年第14期。