初中历史教学中史料的运用策略探析

作者: 张文华

摘 要:初中历史教学中,史料非常重要,对于激发学生兴趣、提升学生学习积极性有一定帮助。教师需要进一步发挥史料的作用,探索初中历史教学中史料的运用途径,增进学生对史料的了解与把握,促进学生在初中历史学习方面实现长远发展,以史料开启学生历史学习新篇章,提升学生史料信息归纳总结能力、深度思考能力。

关键词:初中历史 史料运用 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2025.03.049

新《课标》的逐步落实,对初中历史教学提出了更高的标准与要求,教师在教授相关历史知识的同时,还需拓展学生历史学习空间,让学生在直面相关史料时,对教材知识有新的、更加全面的理解,促进学生的思考与创新,为学生全面发展奠定深厚的基础。

一、初中历史教学中史料运用的必要性

史料,即人类社会历史发展进程中遗留下来的,能协助人们认识、理解、把握、重构历史过程痕迹的资料,若没有史料,在探索历史时只能凭空想象,难以触摸到历史最真实的一面,而利用史料,能让人更加直观、全面地了解过去所发生的事,如同亲身参与其中,增加对历史的感受与体验。在初中历史教学中运用史料,能够让学生在观看原始文件、历史照片、实物证据的过程中,了解各类历史事件背景、意义、影响、原因等,让学生被动地接收历史知识的过程转换为对过去人物、事件、物品等的探究过程,深化对学生历史素养的培养。故而要求教师能结合新《课标》、教材重难点、学生历史学习现状等,针对性地选择史料,培养学生历史思维、历史观,让学生既能在历史探索中得出相关答案,又能在自我思考中重塑价值观、人生观,保证身心健康发展。

二、初中历史教学中史料的运用原则

1.真实性原则

初中阶段,学生辨别史料真伪的手段相对有限,且大部分学生不会去探究史料的真实性、客观性,对其出处也不了解,难以做到“论从史出”,从而导致学生的学习效果大打折扣。一些学生会在课堂上说一个典故“关羽温酒斩华雄”,这是小说《三国演义》中的经典桥段,但真实历史却并非如此,据《三国志》记载,江东孙坚参与“讨董联盟”,并斩华雄,此外,《资治通鉴》中也记载了孙坚斩华雄的典故,这就可能造成学生的认识偏差,将演义中的内容当作真实史料,影响学生对历史的正确判断。因此,在史料运用时,应仔细甄别,保障史料的准确可靠性,这是史料运用的基础与前提。

2.紧密联系性原则

紧密联系性,主要表现在两个方面,一是与教材内容的紧密联系,脱离了教材的史料引入不具备实际意义,一些历史教师对于特定史料有着较大偏爱,会经常引入到课程教学中,但这些史料与教材关联性不大,虽然可能吸引学生注意力,激发学习兴趣,但影响了正常的教学进程,故而应基于教材内容去定向引入史料内容。二是与新《课标》联系,要求教师在引入史料时,能充分考虑新《课标》对历史知识、价值观、技能的要求,确保选择的史料能涵盖新《课标》核心内容,协助学生理解相关知识内容。如在《魏晋南北朝的科技与文化》课程学习时,新《课标》要求:“知道祖冲之的数学成就,初步认识书法艺术。了解北方农业技术的成熟和农历。”这就需要教师能寻找相关史料,辅助学生了解《齐民要术》《兰亭集序》等作品,关注贾思勰、祖冲之、钟繇、胡昭、王羲之、顾恺之在各自领域的贡献,还可观看云冈石窟、龙门石窟等雕刻艺术,让学习过程更具针对性。

3.适用性原则

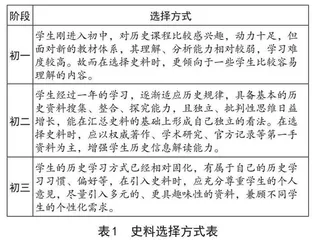

初中阶段的学生,其阅读能力、思维能力、鉴赏能力仍在高速发展,对于类型不同、难度不一的史料有着不同的接受与学习能力,故而应贴近不同阶段学生的真实需求,为其选择适用的史料,提升学习效率。具体选择方式如表1所示:

三、初中历史教学中史料运用的途径

1.教材分析,为史料引入提供导向

以“西汉建立和‘文景之治’”的学习为例,本单元包括“西汉的建立”“休养生息政策”和“文景之治”,各章节相互联系,按照常规教学流程,为学生提供关于西汉建立的史料,在史料分析中探明西汉初期颁布休养生息政策的基本原因,进而掌握文景之治特征。但在实际教学时,有学生提出:“老师,为什么我在观看史料时发现汉高祖时期、文景时期推出了很多相似的政策,出现这种情况的原因是什么?”分析学生提出的问题,主要来源于对教材分析不足,使得相同史料在不同教学阶段反复出现,很多自制力较差的学生,难以保持专注,有走神、焦躁的问题发生。据此,对本单元展开细致化分析,进一步梳理、精简史料内容,引导学生对比秦亡、汉兴过程,深化学生对“以史为镜,可以知兴替”的理解。

2.拓展史料来源渠道,激发学习兴趣

初中阶段,学生接触的史料来源比较有限,很难对某类史实产生全面、深刻的理解。故而要求教师能探索具体拓展史料来源渠道的方法,引导学生逐步摆脱对教材单一来源的依赖,尝试通过其他方法搜集相关史料,如通过图书馆的电子数据库资源、馆藏文献或者百度文库、小红书、抖音等。例如,在学习“宋代经济的发展”课程时,引导学生查阅官方档案记录、宋人文集、地方志、考古发掘报告、当时社会经济文献或者宋代的契约文书、碑刻、书画等,这些史料中或多或少、或正面或侧面地反映出当时的经济发展状况,对于判断当时的经济形势有着较大帮助。

为保证学生能正确、高效地处理各类史料,教授其相关的史料批判性阅读方式,结合史料作者个人经历、立场与目的、来源可靠性、当时社会背景、记载情境与时间等因素,区分其中原始记载内容、后期补充注释内容,辨析其中的直接、间接史料证据。或者是为学生争取访问历史档案网站、各类学术数据库、国家图书馆数字资源库的机会,让学生结合自身需求、兴趣等直接调取相关史料资源,模拟历史学家角色,对史料加以注解、归纳、整理,深化对其的理解与掌握。

3.进行史料梳理与分类,发挥更大作用

在学生初步具备史料信息梳理、分类能力后,指导学生对史料内容加以结构化、逻辑化处理,按照相关框架、标准识别各类史料的关联,提炼历史现象或者事件的本质特征。例如,在学习“希腊城邦和亚历山大帝国”这一课程时,指导学生从不同维度完成史料整理,方式如下:

首先,按照时间线搜集相关史料信息,避免史料混乱,具体包括:雅典民主政治制度的提出与发展、面临的挑战与威胁、斯巴达军事体制成立、亚历山大大帝崛起、埃及、波斯和中亚地区征讨、帝国分裂等。列出时间轴,标注关键时间点,细化各主题下的子节点,结合子节点筛选、整理史料。其次,结合主题内容搜集相关史料,如军事外交类(对外扩张思路、战争策略等)、文化成就类(建筑风格、文学艺术、哲学思想、伟人思想等)、经济状况类(贸易、文学艺术、哲学思想等)、政治制度类(亚历山大集权统治、伯里克利时代雅典民主制度、索伦改革等)。结合教材不同章节的分类情况,进行史料分类,让各类史料一目了然,降低史料分析与研读难度。

4.灵活利用图片史料,辅助历史学习

初中历史学习中,涉及声音、文字、图片等展示工具,对其加以灵活使用,让学生直观地“看”到历史在自己的面前呈现,对于学生的史料理解与掌握来说有很大帮助。以图片史料为例,加以细致分析:

通过图片史料创设历史情境,图片史料中包括丰富的历史信息,据此创设历史情境,更易学生理解相关知识,如在《烽火戏诸侯》教学时,展示周幽王点燃烽火、各诸侯、妲己反应的图片,学生为周幽王荒唐的举动所惋惜,并担忧国家被外族入侵,对其中涉及的历史知识、相关情感有了新的认识。

通过图片史料导入新课,对比文字史料,图片史料更易吸引学生关注,结合学生认知规律、年龄特征,精选图片史料。如在《隋朝的统一与灭亡》课程教学中,在新课导入时,用多媒体展示“胭脂井”图片,配合相关史料,突出胭脂井特征、位置与由来,并提出问题:“有哪位同学知道陈后主吗?他为什么躲入枯井?”让学生携带问题展开具体化探索,提升学习效率。

结合图片史料讲解重难点,达到“化难为易”的目的,如在讲解“从‘贞观之治’到‘开元盛世’”模块知识时,重难点为“唐朝进一步完善的三省六部制”,用多媒体展示三省六部制整体架构框架图,呈现唐朝中央机构、决策机制,了解中书省、门下省、尚书省与六部之间的关联。又如在讲解“探寻新航路”时,用多媒体展示新航线开辟动态图,让学生观察麦哲伦、哥伦布等不同航海家的航海路线,搭配以相关的海洋、岛屿知识讲解,实现跨学科教学,提升教学效果。

5.进行史料分析,深化教材内容理解

在提供史料后,还需学生对其加以整体分析,探索其与教材的关联度,辅助学生理解教材中的相关知识点。如在学习《三国鼎立》时,学生对赤壁之战已经有了比较多的认识,可结合史料分析,引导学生探索其中的细节部分,如赤壁之战背景、成因、三方的明争暗斗、战术与立场等,让学生从不同角度切入,感受这场史诗级大战。

在探索赤壁之战的成因时,可结合《三国志·武帝纪》《后汉书·献帝纪》《三国志·周瑜传》《资治通鉴》等史料展开分析,把握三国时代的军事、经济、政治等方面的发展情况,研究东汉末年的权力交替、门阀制度、割据势力、北方威胁、百姓疾苦,以及孙刘曹的各自背景,洞察三方对抗的根源、涉及的利益,了解其中的指挥艺术、兵力布置、军事部署等,掌握三方的军事安排、战略意向,让学生在史料分析中掌握其中的细节,并明确:这不单单是一场关于火攻的世纪大战,其中的利益交换、人心试探、各自合作与防备等,皆是重要部分,随着史料的研读,学生对赤壁之战又有了新的认识,并能结合史料去判定其以往接触各类信息的真实性。在各类史料的对比分析中,审视作者的观点、潜在倾向性,对史料展开批判性研读,增强对历史的批判性思考,这对学生在历史学习方面的长远发展来说具有一定的促进作用。

6.基于史料内容,组织实践活动

基于丰富、有趣的史料内容,组织相关实践活动,在学生自主探究中把握史料与教材之间的关联,提升学习效果。

组织史料展示与辩论活动,让学生围绕史料的真实性、客观性等加以申辩,培养学生的史料搜集能力、辩证思维。如在《科举制的创立》课程教学中,探讨如何将教材知识点融入实践活动,教授学生具体的史料搜集方式,让学生以小组的形式去搜集、汇总、分析史料,最后选派人员一一上台展示,不同小组所搜集的资料、汇总分析能力可能存在较大差异,在展示环节难以保持统一,教师应鼓励各个小组相互辩论,让史料“越辩越明”,如不同小组搜集的《通典》《金史》《明实录》《梦蕉亭杂记》等对于科举制的记录、评价是从不同角度切入的,故而内容、观点有着较大不同,学生在辩论的进程中,相互印证,整合观点,增加对科举制度各类知识的理解与掌握。

设计任务型活动,围绕具体的任务,探索史料的核心内容,如在《钢铁长城》课程学习时,布置探究任务:“结合史料探究长城建设初衷与重要性”,学生翻阅当时的地理资料、历史文献等,如有学生结合《徐霞客游记》阐释了明代长城的一些内容,如:“登山里许,飞流汩然下泻。俯瞰其下,亦有危壁,泉从壁半突出,疏竹掩映,殊有佳致。”描述了长城的壮丽景色,突出了长城的高耸巍峨,对于防御蒙古军南下,提升明代军事防御力量极其重要。也可让学生搜集一些近代史料,关注长城在不同时期的变化,让学生认识到长城不单是军事设施,在文化交流等方面也有所贡献,使学生以更加客观、全面的视角去看待一些历史事件、事物、人物等。

综上所述,文章就初中历史教学中史料的运用途径展开了综合论述与分析,以上提出的史料运用方法在落实中具备较大的可行性,可有效改善学生历史学习环境,降低学习难度,让学生对历史学习保持持久的兴趣,在深度探索中不断提高历史核心素养。

参考文献:

[1] 魏想君《初中历史教学中史料知识的合理应用分析》,《智慧少年》2024年第12期。

[2] 陈双轲《初中历史与社会教学中史料实证素养培养策略》,《天津教育》2024年第14期。

[3] 马艳红《史料资源在初中历史教学中的应用对策探析》,《课堂内外(高中版)》2024年第30期。

[4] 张孝杰《在初中历史教学中运用历史故事的有效途径》,《教育界》2024年第1期。

[5] 章鹏《浅析初中历史教学中史料知识的合理运用》,《中国科技期刊数据库 科研》2024年第10期。

(张文华,1987年生,女,山东淄博人,研究生,中学一级教师,济南市莱芜区胜利中学教共体历史工作坊坊主,区新质慧师,主要从事初中历史教学研究)