报道:“科利华”会不会重蹈覆辙?

作者:三联生活周刊(文 / 任波)

胜算?

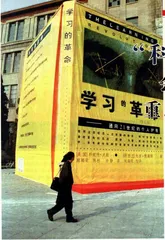

在1999年的第一个假期,正当北京市的1亿元福利彩券以惊人的速度发售,《学习的革命》一书也继续通过23种渠道以另一种惊人的速度铺天盖地。在12月22日以105万的数字直追1998年发行量最大的《岁月随想》之后,此书每天的发行数字都是新的纪录。

这个纪录的产生源自科利华软件公司总裁宋朝弟在6月份产生的一个灵感。随后公司立即将其列为全体员工的教材,并策划与出版此书的上海三联书店联合推广。

宋朝弟指出,现阶段中国发展的大背景是科教兴国、知识经济、创新工程,应试教育向来质教育的转变,作为新时代的发展源泉的教育观念和手段却严重滞后,使中小学生成为最辛苦的人,学习成本很高,效益与投入常常不成比例。他发现《学习的革命>一书中蕴含的教育新观念是将教育发展和国家前途相联系的一个很好的切入点。

他的设想是,1000万的发行量将引发阅读的革命,观念的革命,发行的革命,科利华会被中国记住。科利华人把成功的好处总结有200条之多。

9月,公司成立推广活动研究小组。

11月.公司邀请谢晋导演在北影厂拍摄“学习的革命”广告片,同时调集纸张。联系印刷,安排运输,并搜集书店、团体和用户信息。

12月8日19:38,以在中央台A特段黄金时间开播的广告片为标志,《学习的革命》发行工作全面开始,“科利华”和《学习的革命》一夜之间成了家喻户晓的名词。

整个活动被推为最有趣的贺岁片,各种媒体、各界人士接连不断的讨论也成为片中一幕。

12月22日《中国经营报》以“1000万册好说不好卖”为题指出这不过是一场不惜血本的炒作,以号称1亿元的投入为“科利华”即将推出的网络书店和网上学校制造声势。

同是以教育软件为主打项目,坚持稳扎稳打的经营风格的天津英业达公司的副经理刘文涵也认为,科利华公司以28元的价格为望子成龙的无数中国父母提供了速成的希望,于是有可能像发行彩票一样在刹那间集中各界的关注。他认为在消费者的冲动过后是否还能维持激情有待实践的检验。

面对破纪录的发行数量,相当一部分出版界人士认为这纯属非正常发行,现实发行量是巨额投入的必然结果。有的书商测算,按每本5.4元的毛利,只要压在手里一两百万本就够“科利华”呛上一阵,书能否卖掉都成问题,科利华人自信会实现无形资产成10倍的增值更像痴人说梦。

然而科利华人算的一笔账却显示他们的确有可能成为最大的赢家。

1亿元巨资是采取滚动投入的方式,科利华公司在100天推广期的前半只需印制500万册图书。这500万册的硬成本粗算为2700万元。其中印刷费等印制费用可以分期付款的方式在几个月内结清。

广告的投入也不能省略,最大宗的花销是用在电视广告上的1500万元和各大城市展览会的费用近1200万元。

每本书的毛利是10元,那么只需达到340万的销售数字就可以收回广告成本.此后的销售收入滚动投进下一期的营销活动。按宋朝弟的说法,只要达到了340万的前期目标就可以开始下一期的投入。

如能顺利经过这样一轮推广,据称“科利华”的无形资产将增长5~10倍。计划中的增值将如何发生?

据统计,科利华自1991年起经营教育软件至今已积累了20万用户,而相对应的企业无形资产经过评估价值5亿元。

公司营销部一位负责人的算法是,如果能卖出500万册书,那么按常规就说明将有至少2000万人成为读者,这2000万人中只要有10%也就足200万人成为“科利华”的潜在用户,那么就正好意味着“科利华”的无形资产也会随之增加10倍。副总裁孙斌指出这只能代表一个方面,根据现有的反馈,他感觉这个升值已超过10倍,对外公布的25亿只是保守的数字。这样看来,精心策划的推广活动实际上相当于一个并不需要多少投入的公司形象的大推广。科利华公司对这个由40多人历经半年之久做出来的计划相当自信,他们解释说并不期望以这次活动本身获利再发展,只希望收到相应的社会效益。

一个如此庞大的行动就从这项看似简单的运算中产生,12月28日科利华集团与某上市公司签约在1999年初实行买壳上市的消息证实了人们对科利华公司以《学习的革命》为载体,以资本操作带动资产增值的猜测。公司称这将实现产品市场和资本市场顺利的对接。

败局?

“科利华”的行动让人无法不联想到年年火爆的中央电视台的标王之争。1994年孔府宴酒厂以相当于当年利税1/3的3009万元夺标,换回次年利税成5倍的增长。1995年资产仅1000来万的临朐县属秦池酒厂以6666万元夺标从而一夜成名,1996年销售额跃升为9.5亿元。广告轰炸的确提供了让企业一步登天的捷径。据科利华公司营销部副经理邓胜介绍,自推广活动以来,“科利华”的软件产品已经断货;筹办网上书店,以前进书常常遭到冷遇,现在却不断有出版社或书商主动上门;正热热闹闹的全国书市上,名为“父母的革命”,“教育的革命”,“孩子的革命”等等跟风而起的书不下10种;万圣书园经理刘苏里在报纸上批评了此书却又一口气进了1000本。在1月5日全国书市二渠道开始订货之际,《学习的革命》发行量已达190万。对超越340万的临界点,邓胜显得很有信心。

只是这一切是发生在靠炒作起家的企业纷纷落马,标王之争已然降温,消费者较以往更为理智的今天,旁观者难免心存疑虑。

10月4日,走进量子益华的生产基地,这里几乎已变成一个沸腾的邮局,负责录入的员工所作的惟一工作就是把全套宜传资料装进无数个信封,结捆打包预备传送到全国各地下一批宣传对象手中。研究开发部的工作人员也纷纷被派往各地组织营销活动。市场策划部刘恒亮经理解释说公司现在最大的业务就是《学习的革命》。

据员工反映,公司已经好几个月没发工资了,生活费是以借款的形式领取,不是账上没钱,而是要备有余地以应不时之需。

为了节省资金,“科利华”还想出了以几千册书的代价和媒体换取宣传版面的办法;与此同时,一幢新办公大楼正在加紧施工。

“科利华”是否有能力维持局面?数字显示公司去年的销售额是2.3亿元,但对具体的利税指标,掌握公司资讯的策划部经理却说不清楚。

巨额推广费用从何而来?刘恒亮解释说主要出自公司的利润。据了解,公司的确得到了上海浦东发展银行提供的800万贷款。曾有报道评“科利华”为最有风险投资价值的公司。图书编辑发行部的颜晓维经理告诉记者,公司的发展大多依靠自身的力量。

人们试图从蛛丝马迹中寻找“科利华”之梦的破绽,印刷厂给出的回答是科利华公司到目前为止信誉良好。北京印刷一厂承印了30万本《学习的革命》和200万封面。据负责经营的王元元介绍,纸张由“科利华”提供,同时预付20%的加工费,对滞纳货款,合同有明确的约束。王元元认为对于目前清淡的图书行业而言,条件比较优惠。

各种相互矛盾的征象使“科利华”的未来形成一个谜,人们只能从已经成为过去的案例中寻找答案。从“巨人”、飞龙”,到“三株药业”和“秦池”,相似的炒作手法和相似的结局之间存在着某种必然的联系。对此,邓胜的态度相当肯定:“我们和‘秦池’毫无可比性,它经营的是易损品,信奉工业时代的经营理念,只和物质和钱联系,消费者只要一点就够了;而我们经营的是书,是知识.是知识经济时代的精神产品,炒作的终极目的并不是卖书,而是刺激读者对一种文化的需求。”

量子理论

在12月31日的员工大会上,科利华公司宣布了今年实现的三个突破。除了以探索信息时代的学习方式为目的的教育硅谷初具雏形和即将推出上市计划之外,量子理论的全面建立被认为是全公司今年最大的收获。身在IT产业的人都知道,“科利华”是一个以量子理论为指导的企业。在1995年辞去社科院的工作加盟“科利华”的颜晓维经理对年底推出上市计划是这样解释的,正是根据量子理论,宋朝弟总裁把公司原定的“虎年一跳,兔年一跃,龙年腾飞”的长期目标作了更动,看到推广计划实施后的巨大影响,他认为今年实现“腾飞”的时机已经成熟。

通过量子理论,物理教师出身的宋朝弟试图论证世界发展的不连续性、跳跃性和不可测性。公司的每一个员工都已接受了这样的说法:我们所处的社会,特别是软件世界,已不再等同于原来的物质工业社会,因此也就不能再用17世纪牛顿经典力学的观念来解释这个高速发展的信息社会,高速度和软件的非物质性是采用相对论和量子力学的思想方法解释信息时代的理论基础。软件和信息的世界体现为波粒二相性,其物质性较弱,因此这个世界不遵循牛顿力学原理,而是符合量子力学不连续、跳跃和不可测的原则。

仔细琢磨,量子理论否定了中规中矩的渐进式发展,强调随时把握或创造跳跃的机会。全面负责《学习的革命》的营销工作的孙斌副总裁指出这并非投机,而是基于时代变化的观念调整。颜晓维举例说明:“我们目前最大的困难不是资金,而是几百万册书在全国各地的运输,在愿望有可能受到物质条件的局限的时候,跳跃性的发展会受到阻碍。反过来说,早几十年我们也不可能有这样的创意,因为传媒的渗透力难以保证让这么多人知晓,工厂的生产能力难以保证及时印制这么多图书。时代变了。”

事实上,1991年以50万元资金注册起家的科利华公司也经历了一个由小到大的积累过程.邓胜是这样看待这个变化:我们积累的不是工业经济概念上的物质资本,而是知识和经验。观念更新了,知识和经验的积累就会带来相应的物质回报,这也是“科利华”这次大动作真正的支持力量。

在IT业界,宋朝弟以“偏执狂”的经营理念而闻名。有人拿柳传志和他作了个比较:“联想”是在脚踏实地、按部就班地卖产品,而“科利华”在扩大影响、制造声势上做足了文章。仅1998年,“科利华”向张北地震区捐赠,组织教育软件学习竞赛,策划CSC赴美夏令营……一系列的活动和媒体连篇累牍的报道确实奏效。科利华人认为:作为中国最大的教育软件基地,“科利华”实际上只是一个小公司,1997年2.3亿人民币的销售额还不足3000万美金。在经济不景气的大气候中,面对国际、国内的激烈竞争,“科利华”需要走自己的道路。

北大教授周其仁在1月5日的《中国经营报》上发表观点:在竞争环境公平的情况下,经济不景气会淘汰那些比较过时、拒绝创新的企业,这样会提高整个经济的质量。他指出所谓的“创新”和“发明”是两个概念,“创新”实际上是在市场上完成产品服务的功能性变化,当然它不是只依靠新点子,关键是把新理念很好地执行下去。

曾是北大学生,现为“龙之媒”市场研究公司和广告人书店经理的徐智明的看法也许能代表出版界和广告界的部分观点:“从现在的市场情况来看,‘科利华’的做法的确带来了一丝活力,我主张图书业深入引入并希望它能成功。但从营销的角度来看,光有知名度是不够的,还要有美誉度才会导致无形资产的真正扩张,衡量的标准是市场的信任度。成功的基本条件要有好的产品好的包装,同时还要有好的营销能力。就目前‘科利华’所作的工作来看,投入多少只能代表营销力量的一部分,它在各省各地区的组织、安排能力还存在缺陷,方法比较原始,未能带来很大的新鲜感,赌注投人大,营销一定要跟上,能力不先进就难以保证承诺。再从广告的角度讲,几千万的广告费是实,但是否是有效的广告,现在的反映是操作痕迹太重,到位率并不理想,很可能产生副作用……”徐智明最后一再强调对此事的报道应全面客观。

1998年是多事的一年,对IT产业而言也许更是如此。实际上,在我国9010亿美元的GDP总量中,我国IT产业的产值仅为100亿人民币,和美国的7000亿美元的产值相比,确是小巫见大巫。发展的推力和生存的压力同时存在。在从计划经济走向市场经济的过程中,中国的企业界流星成雨,有一批明星企业陨落,另一些企业崛起;在从工业经济迈向知识经济的道路中,企业又一次面临挑战,新的规则究竟是什么,“科利华”走的是创新之路还是在重蹈“秦池”们的覆辙,它所做的一切也许将使我们离答案更加接近。 学习的革命宋朝弟量子理论