你把房子看成什么?

作者:舒可文(文 / 舒可文)

舒:对于一个发展中的国家,建筑格局和样式与传统的契合都是人们讨论的话题。你在工作和言谈中总是强调“中国空间”,有什么特殊的理由?

张永和:强调好多空间,我自己也不好意思了。空间其实不是一个绝对的问题,主要针对中国目前的情况。

现在大家对建筑的讨论主要是好看难看,这是因为把建筑作为一种美术来对待,建筑师也常自称为艺术家。把房子看成一幅画或雕塑,大谈比例、感觉等传统美学中的准则,那这房子还剩下什么?在我看来,房子本身只有两点:第一,它是怎么盖的,使用者不太关心这一点;第二,与使用者发生很大关系的是空间。把建筑当成美术实体,就忽略了建筑给人的时空经验。

舒:那么你说的中国空间就不是美学意义上的概念,它所指为何?

张:中国的空间与中国的生活方式有很大关系,还有我们的建筑材料和方法。一说中国特色一般都是指形象,这是很狭隘的,倒不是说没有形象,但从形象上模仿是不合理的。以前的建筑材料是木头、瓦,没有防水材料,那个瓦的曲线是为了流水,木构架决定了大屋顶。

舒:如果谈到生活方式,是否可以说传统是活的,是生长着的?

张:对,传统是连续的。古代建筑是一种传统。50年代解放军进城开始形成一种新的传统——大院、宿舍。有一段时间,中国人是住在宿舍里,不是住宅里,建筑成为社会福利的一部分了。这时的建筑跟军装差不多,强调一致性、基本性。我瞎编了一个词“平行城市”,就像唐山地震后建的房子,就是这种福利性的板楼,整个建筑群是平行的。这是社会主义中国形成的一个传统。在这种建筑里,虽然找家门费点劲,但在那样的生活方式下,有它的合理性。现在房子又成商品了,也会形成新的中国特点。

舒:最容易形成中国特点的是什么因素?

张:中国空间的高密度。高密度建筑,这里面是不是有中国的空间特点?

舒:中国科学院的数学中心是不是对此有所体现?

张:数学中心要处理的就有密度问题。这相对简单,我们接到任务书,这里面有多少数学家做研究,多少宿舍、图书馆、休息室、研讨室等等。我们分析后觉得这不是一栋房子,更像个校园,一组房子。如果像英国学院似的弄个四合院,也能与中国传统沟通当然好,可是这么多内容只能挤在一小块地上,密度极高,不可能那样做。另一个问题,一个数学家在这儿过一种禁欲僧侣式的生活,没那么多机会真正进“城”。这是个城市问题。我们就想,能不能把城市概念带进一栋建筑里。对这两个问题的解决,最后就是建5个小塔楼——宿舍楼、个人研究楼、公共空间楼、办公空间(包括主任办公室、计算机房等),还有一个交通核心——电梯。这成了一个微型城市。每部分与外界的联系不一样,公共空间两面透明,个人空间一面透明,办公空间两面半透明。在里面生活的人要去另一个空间时就好像出一个建筑,再进另一个建筑。

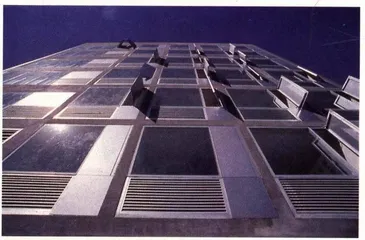

北京中国科学院晨兴教学中心室外:东立面

舒:从数学中心的外表看,好像很朴素。

张:我觉得建筑主要不是为了看。你说它朴素,正因为这个,它显得抢眼了。这不是挺讽刺吗?换句话说,我就做错了。如果真追求朴素,不抢眼,就应该也花里胡哨。尽管如此,我还是觉得做对了。

舒:这是不是就是你说的建筑与生活方式的关系?

张:不仅如此我上学时老师给我的一个作业与自行车有关。有一天晚上,老师叫我出去看——一群孩子在骑自行车。他们在那么一个很无聊的地方,利用路边的路椅等东西转来转去,跳来跳去。我问过这些孩子,如果给他们设计一个专门场地(其实他们有)怎么样,他们说,设计好了就没意思了。每次到了该跳的地方就得跳,都由场地规定好了。我极受启发,这些孩子通过使用创造了一个空间,这个空间是活的,说明建筑与生活要有互动的作用,要足够开敞这种关系。这种使用、错用对我一直有影响。

舒:听说一个英国评论家说你做建筑像一个“编舞”,住户成了舞蹈演员。

张:他可能有点夸张。但是,本质上不应该这样。建筑应该只设置个建议,可以这样用,也可以不这样。之所以像编舞,说明我的工作不成熟。

舒:举个例子

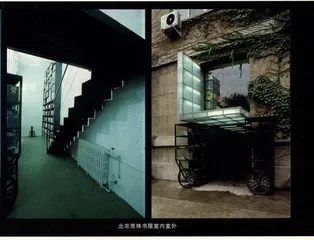

南昌席殊书屋室内:二层

北京席殊书屋室内室外

张:“颠倒办公室”就足这么个例子概念很清楚:现存的办公室里的小隔断把人和自然光、窗外景观都隔断了,团队性也没有了。因为人一坐下什么都挡住了,但声音上仍有干扰。这种小空间与大空间之间小是一种好的关系。我们建议做玻璃隔断,上平截是半透明的,有自然光透过来,下半截(1.30米)以下是透明的。人坐下来的高度可以看到同事,而站起来上厕所或喝咖啡则没有别人眼光干扰。这个概念业主接受了。就在国贸9楼上。

但使用中发现了问题。上下级之间的差别使雇员在这个空间里不舒服了,尤其是亚洲雇员,其中一个小舒服就是不知道该背对着老板还是面对着老板。另一个问题是,如果想找个人,站着找下着,因为站起来的高度看到的是半透明的玻璃,结果常常得猫着腰探头探脑地寻视,因为1.30米以下才透明。唉,人是活的,一个想法和活人放在一起会有想不到的问题。在实践上要求建筑更开放,更含蓄。

舒:你强调“中国”空间,你建的房子怎么看也不像中国房子,是因为中国的生活改变了?

张:我自己找的原因是,像数学中心,席殊书屋,那儿的环境也没有什么中国因素。可是我们现在建的一个别墅在怀柔,叫“山语间”,自然有了中国传统味道。不是追求的,传统的东西一旦成为死的就没更多意义了。但山水有不同,各国的山水各有特点。在山里,中国的山水环境下就有中国味。其实在建这个别墅时,我考虑的是现在一直在想的“微型城市”。一个与山坡平行的大屋顶下分隔出许多小房子,隔墙是不通到顶的,上面一截是透明的。仔细看哪儿也不中国,整个看就是。

舒:“微型城市”这个概念除了对高密度的考虑。还有别的依据?

张:我一直在考虑建筑与城市的关系。有个西方人说中国城市没有个性。他指的是形式上的,北京的摩天楼跟新加坡、纽约的没什么区别。但形式在今天建筑里变得很不重要,就更不用说形象了。也许这里有艺术,但它很强调的社会意义使它跟美术馆的艺术品差得很远。这时,建筑师面临的问题就很不一样了。在我看来,中国的城市很有特点,高密度是一个,密度发展一般是增高,它有效,但简单。其实还有另一面,就是不同时间中的空间使用。

北京原来的空间秩序是小四合院、大四合院、街坊、宫殿,现在这种秩序被破坏了,但城市还运转着。很多城市都是这样,不但建筑形象不重要了,空间秩序都不重要了,那什么重要——时间秩序。像音乐厅,晚上有音乐会,白天也可以出租他用每个空间只要跟音乐厅的使用在时间上不矛盾就可以用。香港的公寓三拨轮着睡觉,这是密度问题。

中国的另一个特点是没有分区,功能分区、贫富分区都没有。一个住在西城的

人,多少年也不用去东城。一块地方什么都有了,一个人经常走动的就是那么一个固定的地方。尤其是北京的很多大院,里面从卖菜的到银行什么都有,基本不用出院可以满足生活的方方面面。小区也像在往这路上走。是不是大院很好,我不知道,但这里包含着发展新建筑的可能性是有意义的。 艺术建筑