深度报道:医药:健康的“致幻剂”?

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

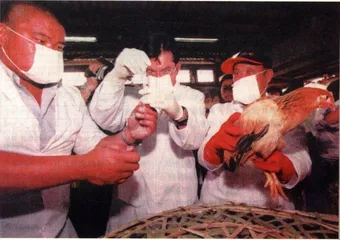

“鸡瘟”正令人类胆颤心寒

科学家对死于1918年西班牙流感的美国士兵身体里尚存的细胞做石蜡实验

瘟疫,在现代文明的温床上滋生

’97岁末,600万香港市民尚未从金融风暴中缓过神,又惊慌地获悉,一种奇特的流感病毒正悄然向他们袭来。12月12日,香港伊丽莎白医院一名54岁的男子死1-这种名为H5N1禽鸟病毒引起的流感。到12月30日,香港地区已发现近20例感染禽鸟流感病毒的个案,其中3人死亡。

据香港1?生署介绍,禽鸟流感病毒原本只在家禽和雀鸟身上发病,俗称的“鸡瘟”正是这种病毒作祟,这是第一次发现人体感染,其症状与一般流感极为相似。危险之处在于,患者感染此病毒后并发肺炎的几率相当高,而并发肺炎的死亡率高达50%以上。对最初两例染病个案进行的化验显示,病人体内发现有禽鸟基因,研究人员相信病毒源头是山禽鸟而来。尽管香港医院管理局执行副总监在此前召开的记者会上表示,禽鸟流感病毒山家禽传染的可能性较大,至今仍没有确定病毒是否能在人际传播,但据香港媒体报道,12月16日和18日两次发现流感个案患者间有亲属关系。因此,卫生署最新发布的公告指出,新病毒也有由人传染的因素。

虽然到目前为止,H5N1感染病例并不多,但由于人体对这种新病毒的免疫力低得惊人,医学专家们严肃地把它形容为本世纪最危险的流感030年前的“香港流感”就曾被列为本世纪3次流感大侵袭之一,因为香港是座国际性大都市,流感得以迅速席卷全球,数百万人染病,即使在万里之外的美国因此病致死的人数也达7万。据一些研究人员介绍,这次卷土重来的“香港流感”正是30年前的病毒变种,香港和英国的医院已被告知,作好接纳大批流感急症病人的准备。疫情发生后,世界卫生组织、国家卫生部及美国疾病控制预防中心的专家先后抵港,共商预防措施。香港政务司司长陈方安生亦于日前宣布,将着手设立一个跨部门的专责小组,以第一时间研究并公布H5N1病毒的最新流行情况。

事实上,科学家们早在1997年初就警告说,一次新的全球性流感将在本世纪末降临,有人甚至预言,其危害性可能超过1918年那次使2000万人丧生的“西班牙流感”和1957年造成70万人死亡的“亚洲流感”。英、美等国已制订了应急计划:非紧急手术将被取消,医院急救床位已被增加,停尸间也已扩大。

正逐步与世界同步的我国内陆也感觉到了这场疫病的来临。在北京,未雨绸缪地注射流感疫苗的市民明显增加。这种刚刚传入的疫苗种类尽管售价昂贵,却被市民迅速接受。据北京市卫生防疫站董振英医生介绍,1996年全市共注射流感疫苗7000多剂,而今年仅下半年的注射者就已达两万人。

但实际上,至少对禽鸟流感病毒,现有的疫苗并没有任何预防作用。“我们对H5N1知道的太少了,”中国预防医学科学院疾病控制处苏聪劳处长在接受记者采访时无奈地指出,“其传染源和传播途径都不清楚,而几乎每个人都属易感人群。研究人员已经抽取了2000个血液样本进行测试,但人类从未招惹过这种病毒,一切都只能从头开始。”

近年来,类似的病菌微生物寄主转移现象已令人们焦头烂额,“超级癌症”艾滋病、来去诡秘的“埃博拉”病毒以及使英国人闻声色变的“克雅氏症”,都被认为是由动物传染给人类,其凶险程度超出想象。“人们无疑会感到尴尬。”国际生命伦理学会理事、中国社科院哲学所邱仁宗研究员说,“20世纪可以说是人类战胜各种疾病成果最为辉煌的时期,从青霉素的诞生到天花的灭绝,人类在与病原微生物的战争中似乎已稳操胜券。”1979年,美国军医局局长威廉·斯图尔特就曾声称:“现在已经到了可以把那些论述引起传染病的病菌的教科书合上的时候了。”然而,玫瑰色预言之后的现实是:旧的尚未肃清,更新也更可怕的病菌已纷沓而来。邱仁宗笑言:“去年是疯牛,今年是瘟鸡,也许明年就轮到小猫小狗身上的病原微生物完成基因突变,把兴趣转到布满全球的人的身上来。

“这并非只是一句玩笑,灾难一触即发。”邱仁宗转而正色道,“我们甚至从来没有对其病理进行过研究。即使是已经肆虐了近20年的艾滋病,至今仍是不治之症。”

尤为致命的是,这个高度流动、密集交往的社会在病菌面前显得过于脆弱。“我们吃不准,这次大流行的传染速度将比以前的快还是慢。”世界卫生组织主管流感监测的丹尼尔·拉文奇在谈及香港禽鸟病毒流感时说,“但我们知道,国际旅行会加快流行病的传播。”

拉文奇提到了国际旅行,事实上,现代化与城市化进程中的交通便利、移民增加、商业服务、性解放等愈演愈烈的大趋势,都正面促使疾病迅速蔓延。有人曾以骑虎难下来形容现代人类文明目的与结果之间的奇诡关系:一方面,文明以扑灭和预防每一路瘟疫为己任;另一方面,它又为每一起潜在的新型瘟疫铺就了温床。到目前为止,在这场病与医的竞赛中,医学还被甩在了后面,而且似乎越拉越远。

药物依赖的无底洞

实事求是地讲,医药界算得上一个好消息层出不穷的领域。最明显的例子莫过于一批又一批新药、特药被研制出来,科学家与预言家一遍又遍地预测:2000年攻克癌症,2002年艾滋病疫苗出现,2015年艾滋病能够被彻底治愈……尽管这种富于想象的预言多少有些花里胡哨,但缺医少药的时代确实一去不复返了。据估计,目前世界上形形色色的药物数以十万计,而且每年以2000-4000种的数量增加。国际药品生产协会1997年度报告显示,1996年全球药品市场销售额达到2900亿美元,估计到2001年将达3780亿美元。中国卫生经济研究所最近对北京、广州、天津等8大城市医院用药的动态分析也表明,1994年以来,每年的总金额增长都在四成以上。不需要向医生咨询,铺天盖地的药品广告都在告诉人们,打一针就能高枕无忧地预防多种疾病,过去一个感冒就得难受十天半月,现在只需一次—“两片”。

但是,一些清醒的医药学家告诫他们的同行,药物的极大丰富或许并是件十全十美的好事。“药品可以帮助病人恢复失去了的自主性,而当它足以控制人类性命与生活的时候,这种自主性又将重新丧失。”著名药理学家、中国药物研究所江明性教授指出,对药物的依赖和笃信必然导致药物滥用,而滥用一方面降低肌体的免疫功能,增加了外来病菌的抗药性,另方面又反过来强化了对药物生理和心理上的依赖。研究人员指出,我国平均侮人每年服用镇痛药12.5片,一些地区更是高达51片,对其产生药物依赖者占总人口的10.6%,平均服药年限9.7年,相当于每人累计服用“非那西丁”7.3公斤。而在德国的养老院中,3/4的老人每天服用镇静安定药品。更让人心痛的是尚在校园的中小学生,1997年初的一期《泰晤士报》报道,英国约有60万小学生经常服用抗抑郁药。尽管药品确实在一定时期、一定程度上有对症之效,但过度过久使用往往适得其反。科学研究表明,同时用药5种以下,不良反应的发生率约10%,用药6种以上时则增到65%左右。而正是这种药源性疾病,每年导致我国19.2万人死亡。“依赖甚至持续到病愈之后,”江明性说,“一些人需要定期或连续使用来体验轻松与间接的快感、”

传统医学界仍在强调不合理用药与药物滥用的区别,认为只有吸毒才算得上药物滥用。“当病人反复、大量以及非医疗目的地使用具有依赖性潜力的药品时,”邱仁宗研究员问道:“吃药与吸毒之间的差别还能分辨得清吗?”

其他问题也在逐渐显现出来。12月初,一名山于滥用抗生素而感染“抗万占霉素肠球菌”的香港男子就几乎到了坐以待毙的境地。抗生素“万古毒素”被认为是治疗肠球菌感染的最后防线.而此人体内的细菌已变种到连“万古霖素”也能耐受。侥幸的是,专家于此前刚刚找到一种新的抗生素,才使他死里逃生。

类似的险象和与日俱增的服药需求促使科学家们不断地斥巨资开发更为强力的新药。国家卫生部自10年前设立新药研究基金以来,共向382项课题投人约5000万元人民币。而事实上,新药研究开发正变得日益复杂、昂贵,英国药物中心对50家世界领先的药物公司进行调查后发现,日本公司平均每合成筛选2271个化合物才有1个新药上市,欧洲公司高达4317:1,美国则更为严格,达6155:1。在这些国家,平均一种新药上市,至少需耗资6亿美元,这使得诸多制药公司纷纷以联合兼并的方式承担巨资损耗和高风险。

高额成本对药厂并非是件坏事,因为一旦开发成功就不愁患者不趋之若鹜。但问题在于,不断依靠药品来解除病痛,等到以巨资造出药来,抗药性又迅速产生,然后不得不再耗费更多的钱去寻找新的特效药……

这一恶性循环在欧洲已经引起了不小的麻烦。越来越多的学者开始对制药业的畸形发展提出批评,认为这种昂贵的代价致使卫生资源分配严重失衡,“人人享有卫生保健”的基本目标将更难实现。“新药的开发像个无底洞,”舍温·纳兰德博士在其所著的畅销书《我们怎样死去》中指出,“对灵丹妙药的持续追求正在使更多的医生和患者沦为药物的奴隶。”

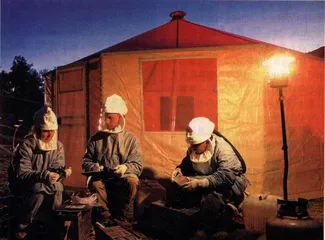

科学家正在新墨西哥城追踪一种传播感冒病毒的老鼠

滴滴答答地走向一个“医学广岛”

信仰作为科学的医药,人们并没有错。在工业革命时期,启蒙思想家以机器为模型来揭示人的本质:人是机器,疾病是机器的故障,医学的任务是修理机器。伴随着工业化的大发展,人又被还原为有机物高分子组成的“化学人”,任何病痛都可通过定性和定量的化学分析简约为若干组高分子的异常表达。“从本质上讲,现代医学与古老的炼丹术如出一辙。”邱仁宗说,“它们都相信,以某种精炼的化学物质就可以解决形形色色的疾患,甚至延缓衰老。”

人们对自身的认识还在不断深入。10年前,比尔·盖茨读了詹姆斯·沃森的《基因分子生物学》一书,沃森是DNA结构的共同发现者之一。富有远见的盖茨迅速决定,将他巨大的私人财产的一部分投资于生物技术公司。到目前为止,科学家已经发现了包括癌症、衰老,以及人类精神活动在内的6000余种同遗传基因有关的疾病和生理状态,诊断人体基因的硅晶片与改变体内基因的装置,正成为各国大学和公司的实验室研究的课题;在美国,180项涉及改变病人基因的临床试验正在进行之中。自1990年,成千上万的科学家投身到可与人类登月相媲美的人类基因组计划(HGP)。组织者指出,如果运气的话,10年、20年或30年内(确切时期取决于各国政府与议会的拨款),分子生物学家将排列出人体全部46条染色体上约10万个基因的顺序,并读懂其中的遗传语言。“到那时,人的本性将在我们面前暴露无遗,”美国人类Mt因组企业同业会会长马克·莱文说:“我们将打破‘基因预先决定’的宿命。”他认为,基因组医药时代正在到来,医学正变为“应用分子遗传学。”

这个词语给人以精确、有力、深奥的印象,技术的进步总能让人充满希望和信任感。万一项调查表明,西方年轻一代对艾滋病的态度已变得越来越不以为然,因为防治专家告诉他们,AIDS治疗技术正在日益进步。

在另一方面,过去只对疾病和伤痛作战的医学,现在已开始为那些普遍接种、丰衣足食、环境优雅的人群更多地用于解决与生殖、衰老、精神乃至与减肥、美容有关的问题。“服药正变为一种时髦,”美国后现代世界中心主任大卫·格里芬教授说,“因为它可以干脆利落地强力、健脑、减肥,增进性欲,提供幸福、舒适和安全感。”哈佛大学医学院的科学家们宣称,他们发现了一种能够使妇女没有更年期、80岁也能保持生育能力的途径。领导这项研究计划的乔纳森·蒂利说,只需利用一种化学植入物,就能阻止卵巢中细胞的死亡,使雌激素终身保有。这项技术能使有雄心大志的妇女专心致力于事业,或者长期维持青春和性欲,把生儿育女推迟到50岁以后。瑞典科学院也已放言,如能发现决定人类精神心理活动(如喜怒哀乐)的遗传基因,并彻底弄清其功能,就可获得诺贝尔奖。

“医学有着无穷的魅力和魔力,但这也正是它的可怕之处。”格里芬教授指出,世界上许多有名的科学家都认为时针正在滴滴答答走向一个“医学广岛”,因为人体内的微妙平衡越来越粗暴地被破坏,疾病在此中所起的恶劣作用甚至往往还不如治病的药剂大。“保持和增进人的健康是医学的终极目的,而健康的真谛是人体自身的调节能力和适应能力,”格里芬说:“当代医学正在努力的方向似乎是,尽最大可能把健康乃至幸福生活托付给药片和针管来完成。”

如果真的到了这一步,那就终于走到了尽头。 药品致幻剂流行性感冒香港流感流感症状