观点:哪种罪可以称之为罪?

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

吝啬67%现在还觉得吝啬不可忍受的女人(71%)比男人(62%)多。年薪在18-30万法郎之间的(73%)比超过30万法郎的(61%)多

骄傲60%基督教认为人骄傲就是在挑战上帝的至高无上。如今64%的女性和66%的雇员仍然讨厌骄傲的人,但是农民(48%)、男性(54%)和高收入者(57%)则对骄傲要宽容许多

现代法国人把“暴力”列为罪孽之首

懒惰55%男性和年轻人较多觉得人有发懒的权利。工资越低的人越视之为罪

淫荡51%只有55%的女人和46%的男人视淫荡为罪恶了,年龄低于35岁的(48%)和城市居民(42%)还更宽容

愤怒37%老板比雇员更拒绝把愤怒当作罪恶—收入越高越能容得下别人发火?

嫉妒31%出乎意料地,女人(37%)比男人(26%)更不拿嫉妒当事儿,年轻人(26%)更不拿嫉妒当事儿,年轻人(26%)比老年人(35%)更能理解嫉妒的心情

贪吃16% 17%的女性和14%的男性还认为贪吃是罪。高层干部中只有9%,工人阶层看不惯贪吃的则多到26%

贪吃的胖男人被美食撑爆了胃,吝啬的律师眼见自己流尽最后一滴血,懒惰的救济金领养者靠维生素勉强活了一年,骄傲的美妇人没了鼻子只好不活……最后愤怒的警官击毙罪犯知法犯法。这是美国电影编排的高智商犯罪分子挖掘和处理的《七宗罪》。

基督教开列的七罪一宗接一宗被罪犯迫使发生,并处以“上帝”的惩罚,警察则循踪追索,总是不能赶在下一个“罪”被演化之前阻止其发生。“七宗罪”是现代罪犯狂诞的杀人构想,是情节发展的引子,是编剧设给观众的套儿,是电影夺目的噱头。观众在暴力、血腥、恐怖和悬念之间无可辩驳地确知罪犯是何人,罪在何处,也确知因“吝啬”、“骄傲”、“懒惰”、“淫荡”、“愤怒”、“嫉妒”和“贪吃”的名而受苦的7个人是无辜蒙难。

想当初基督教定义的这七罪,可都是违背上帝旨意的行为,虔诚的信徒倘若犯下,不仅自己会在忏悔中倍感痛苦,还要遭受上帝其他子民的谴责。这些罪,有时是骨子里的欲念,所以宗教说,人必须经常与罪作斗争,才能永获神的庇佑。而现在,从好莱坞电影《七宗罪》就可看出,人们对“罪”的观念已经变化,“罪”本身也随社会发展而演进了。

法国《兴趣点》杂志1997年11月在读者中调查:“七宗罪的哪一宗或几宗在你看来还可被称为罪?”读者的答复具体反映了关于“罪”的观念变迁。侵犯别人比自己心眼儿里原罪要严重得多,自己的自山也只在妨碍到别人的时候才不得不打住。这话反过来说就是,只要不影响别人,现在的准则是:自己觉得怎么好就有权利怎么做。“私人领域”的概念由此出现,许多自上而下的规范逐渐丧失了合理性。基督教由此也不得不改了说法:与不团结、不容忍他人相比,同性恋和手淫是小事一桩。

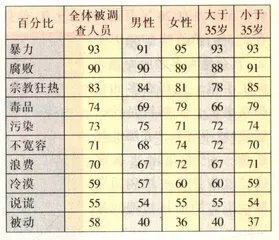

但是罪的概念并没有消失,而是在上述深刻变化件,转变了涵义。道德观在世俗化的同时正在社会化,因而也现实和成熟了。《兴趣点》杂志读者评选出新的若干宗罪都是具有广泛影响的社会行为。

“暴力”是新的罪孽之首,不论年龄性别和政治倾向,一般的法国人都对之予以痛斥。“腐败”位居第二,因为它是对集体的罪行,它盗走了大家的明天。“宗教狂热”和“吸毒”虽基本上属私人领域,但是由此引发的社会混乱还是让人们把它举到了第四位。“污染”—基于我们共有一个地球的认识,不尊重生态已在发达国家成了公民普遍指责的罪。

罪孽的排行榜上,基督教最初的定义已有替代品。西方人已不再把懒惰(休闲是人权)、淫荡(人总要生活)和贪吃(谁不想吃饱吃好)当作罪,罪的源地已从个人内心转移到社会生活的层次。从前信徒心里转个邪念自己就会不安地在窄窄的忏悔室里神父寻找解救;现在提起暴力、腐败和污染就都是社会问题,从政府机关到平头百姓谁都可以针贬时弊,仿佛社会在走向罪恶,而个体是无辜的。

法国前不久审判维希政府的帕蓬案,很多人们心自问,如果自己在那个时候会不会奉公守法执行邪恶统治者下达的命令。对于集体性的罪恶,唯一的克服之道就是提升整个社会的良心水准,这是德国在反省纳粹集体罪恶后得到的答案。法国教育部长最近提议在中学重开公德教育课,因为社会的良心由公民道德体现,集体罪行之后的集体忏悔使每个人都添了一份责任。

以下是公众普遍谴责的行为,你认为其中哪些可被列为新的罪(sin)?