医道与人道

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅 李峥嵘)

在北京医院C03病房,提高病人的生命质量成为第一位的标准

病人=一切目的

1997年4月4日,一位李姓63岁晚期癌症病人在北京医院C03病房平静地离去。这位病人于去年12月24日住院,入院时为右肺腺癌切除术后3年,全身广泛转移,体重仅35公斤。该病房根据整体护理“一切以病人为中心”新型护理方向,指定的护理目标是:一、尽量缓解病人的痛苦,二、尽量维持病人的体重,三、尽量使病人能自由表达悲哀的情绪。

尽量缓解病人的痛苦包括:主诉疼痛在1小时内能够缓解。该病人住院时,已达到极度的10级疼痛,过去使用止痛药的量级有禁忌,该院以“尽最大力量减缓病人痛苦。保证病人生存质量”为前提,据病人疼痛升级按需给药,对杜冷丁产生药物依赖后改为吗啡、异丙嗪,又加入氯丙嗪,加大剂量配制冬眠合剂,保证病人主诉疼痛1小时内能够缓解,并把疼痛级别降至0—2级。

这项保证病人生存质量的标准,还包括不产生便秘、不发生褥疮、不发生感染、不出现出血性休克。这些标准伴随的是细致的护理措施,比如保证病人所处的环境的宁静,不断调整病人的饮食与液体补充,保持皮肤清洁、床单平整,经常帮助她翻身并使用电气褥,减轻床垫对皮肤的压力,除去不愉快的刺激等等。

对于这类身患绝症的病人,该院提出的心理护理要求是,要努力帮助病人用哭泣来宣泄感情,自由地表达悲哀的情绪,以达到心理的放松,该病房护士长陈爱萍说:“这个病人很内向。那天她主动给我看她的照片,是她在肿瘤医院做过第一次手术之后,女儿陪她到上海旅游时照的。我鼓励她把照片放在床头,对她说:“没有轮椅的那张你看上去很健康。”

在这样的护理下,病人度过了最后的100天,离去时基本维持了原有营养指标。当死亡到来的时候,医院的护理目标还包括满足亲属表达悲哀的各种要求。陈爱萍说:“病人只有一个女儿在场,她当时极为悲痛,要用新剪子亲手为母亲拆除锁骨下静脉穿刺伤口处的缝线。我从抽屉里拿了一把备医务人员自用的新剪刀给她。她要为母亲擦身,我们给她兑了浓度为35%的酒精。她女儿说还有一个亲友未到,我们等了她1个小时。有些做法可能是违反常规的,但对病人、对病人亲属有好处我们就这么做了。因为我们的一切目的都是为了病人。”

北京医院模式化病房的《日知录》。护士长孔俊彩说:“这是一位19岁的护士(关雅娜)画的,用这种方法向病人介绍医学知识通俗易懂,也更吸引人”

问题所在:您的脑已不如以前那样操作良好,您已经发觉,并且令您关注。您已留意到:

治疗方法:没有什么根治方法,使您的脑恢复得像年轻时一样,但以下的方法或许有帮助:

对解决问题,您感到困难。

您对陌生人及新事物有少许恐惧。

您跟不上别人的说话;也不明白所听到的。

您有时感到自己迷失,不知道身处何方,往何处去和忘记现在是什么日子。

定时睡眠,若许可,床边可开灯。

找时间和家人及朋友交谈。

不要勉强自己做繁重的工作,但不妨多外出,探访朋友及其家庭,多参加活动。

接纳自己需要别人的帮助,不要勉强自己独个儿行事。若要出门,找一个亲戚或朋友相伴,以免迷失。

您要做的事:

接受别人帮助。

帮助别人、不要离群。

按处方服药。

大医院的工业化程序

今年2月一个周六的晚上,28岁的文杰在香港返京的航班上急性腹痛。取行李时,她已“直不起腰”。之后,她与丈夫叫了一辆出租车,直奔北京一家著名的医院。

“急诊处为什么要设在门诊大厅的最里端?也许只有在你去看急诊时才知道通向那端的路有多长!

“急诊分诊处的值班护士听我简单叙述病情后,把我‘发’往外科急诊室。在那里,医生询问病情时,我重复了一遍刚才对护士说的话。之后,我上了诊断床,接受医生的‘触诊’。他让我去验血、测体温、做B超检查。验血处、B超室不在一层楼。我当时连打个哈欠,咽口唾液都会使腹痛加剧,别说抬腿、迈步了,而很多时候,丈夫也没法扶我,因为他得一次次往收费处跑。因我当天下午4点在飞机上吃过少量食物,B超室年轻的医生说:‘明天一早空腹再照一次’。因为他在检查报告上注上:‘胆结石?胆囊炎?’在回到外科诊室后,又被‘发’往内科,因为外科大夫排除了阑尾炎的可能。在内科医生那儿,我第三遍叙述我的病情,并再次艰难地抬腿上了诊断床(事后我丈夫跟我开玩笑,管那东西叫案板)。之后医生说:‘明天做B超后再看吧。’此时已是深夜,我服了止痛药后叫出租车回家。

“一进家门,母亲见我的样子就哭了。我本来是想瞒她直到确诊,免得让她瞎猜为我担心。果然那夜我们都无法入睡—一她一直在想B超报告上的‘胆结石’几个字,而我,止痛药很快失去了作用。

“周日一早我们又叫车去了那家医院,B超报告上推翻了胆结石的可能,但结论仍模棱两可。内科医生说‘不好查,先休息’,给我开了消炎、止痛的针剂、退烧药和一张“腹痛待查,休息一周”的假条。

“当晚,我又疼得不能入睡。周一一早腹痛加极度疲劳的我和同样疲劳的丈夫又一同去了医院。因为已到‘正常时间’,我被告知要到门诊排队挂号。急诊分诊处的一位护士还隔着小窗口训了我们一通,她断定我们是想找捷径。话说回来,本来生病就够痛苦的了,为什么还要再被繁复的程序折磨呢?我已没力气和她争辩,让我丈夫找一位年长护士要了体温计。39℃,分诊处护士这才给我盖了个急诊章。接下来,我们又在内科、妇科、B超室、X光室、收费处、验血处上上下下、跑来跑去……

“在这样一家大医院,我前后做了3次彩色B超,仍查不出病情。那位内科大夫的话给我留下深刻印象:‘如果胆结石不大到一定程度,如果检查的医生没有经验,‘彩超’照样查不出什么。

“当然,那种流水线式的就医程序也给我留下了不堪再来一次的感受。没人能体谅我的全部感受,医生似乎只关心我的病是不是属于他管辖的范围。”

一个月的休养之后,文小姐上班了,这期间她又急性腹痛一次,其他时候时常隐痛,但她一直没再去任何一家大医院就医。

问题所在:您的脑已不如以前那样操作良好,您已经发觉,并且令您关注。您已留意到:

对解决问题,您感到困难。

您对陌生人及新事物有少许恐惧。

您跟不上别人的说话;也不明白所听到的。

您有时感到自己迷失,不知道身处何方,往何处去和忘记现在是什么日子。

北京医院模式化病房的《日知录》。护士长孔俊彩说:“这是一位19岁的护士(关雅娜)画的,用这种方法向病人介绍医学知识通俗易懂,也更吸引人”

治疗方法:没有什么根治方法,使您的脑恢复得像年轻时一样,但以下的方法或许有帮助:

找时间和家人及朋友交谈。

接纳自己需要别人的帮助,不要勉强自己独个儿行事。若要出门,找一个亲戚或朋友相伴,以免迷失。

定时睡眠,若许可,床边可开灯。

不要勉强自己做繁重的工作,但不妨多外出,探访朋友及其家庭,多参加活动。

您要做的事:

接受别人帮助。

帮助别人、不要离群。

按处方服药。

有关“病情”的人道

病人有权知道自己的病情吗?

1996年春节前夕,25岁的张晓因持续胃痛住进北京朝阳区某医院。

“住了20多天,护士总是遵医嘱例行给我打点滴,在我最痛时给我打上一针止痛针,可没人告诉我究竟怎么了。

“终于,医生送来了胃镜报告”,可是经济学专业毕业的张小姐不明白“胃粘膜脱垂”是怎么回事,“我小心翼翼地问年轻的主治医生:‘能好吗?’他甩下一句:‘那难说’。我还以为他会进一步解释,可他没下文了。”

后来,张小姐“不疼了”,“该查的都查了”,“可以说,我就糊里糊涂出院了。”

病人有没有知道自己病情的权利?或者说,医护人员有没有义务向病人清晰地解释他的病情?

“国外的医院一般都这么做,包括危重病人。但鉴于中国的情况,我们只把病情告诉危重病人的家属。”北京医院癌症晚期病房护士长陈爱萍说。但这家医院的“普通病房”护士们总是尽可能让病人知道自己“怎么了”。

遗憾的是,并不是所有医院都这么做。在相当一部分医护人员的“概念”中,病情竟“不关病人的事”。

病情有没有“隐私”?

一个20岁出头的未婚姑娘因急性腹痛住进北京某医院内科消化系统病房。她腹胀如鼓,血色素很低,一直不能确诊。

这个年轻姑娘是某研究所的幼儿园老师,很“甜”,同病房年长的病友都喜欢她,她也是该病房病情最重的一个,除了腹疼还并发肺部感染,日夜咳嗽,手上脚上还都打着“点滴”。大家关心她,但没人知道她怎么了。

后来,有一天她被送走了。原病房护士在为她收拾病床时好像自言自语:“宫外孕……哼!我早就看出她不该住我们病房!”后来那位护士又当着全屋病人的面对医生重复了一遍她对那姑娘的“判断”,语气中仍毫不掩饰自己的鄙夷。

姑娘确实是因“宫外孕”转到了妇科病房。客观上,是姑娘的母亲延误了确诊,她一直否认姑娘患这种病的可能性,坚持说另一家医院开的药“吃坏了”。后来,姑娘的母亲和男友到内科病房感谢老病友曾给予姑娘照顾,他们向病友道出了一些实情。那位母亲解释了她一直隐瞒的理由:“你瞧他们那天大喊大叫的,幸亏我女儿当时昏倒了,不然她怎么在人前抬头?”

记者在采访中多次听到采访对象述说自己在医院遭受的鄙夷。一位28岁的已婚女士说,仅仅因为她长得太年轻了,在某医院做妇科检查时受到医生“与治病无关的盘问”。

中国社会科学院的邱仁宗先生接受本刊采访时说:“传统医学是‘家长式’的,医生说了算,而且也不会从病人的角度考虑,清晰地向他阐述病情。自20世纪中叶以来,随着社会越来越重视、尊重人。告诉病人病情现在已成国际惯例,很多国际文献都提到这一点。”从医学伦理学角度讲,这是医道之外的人道。“但在一些不发达国家或者家族、宗族观念较强的国家,比如包括日本在内的许多亚洲国家,这种人道做法在贯彻上还有困难。我们国家医学界已明确承认国际惯例,但同时,很多医生尤其是年轻医生根本没有这种概念。”

一些医生认为鉴于自己的专业知识,在诸如解释病情等情况上无法和病人“构成对话”。邱先生说:“这种想法是荒唐的,是个借口,再复杂深奥的医学名词都是可以用通俗语言解释的,只要医生愿意。”至于对任何病人包括艾滋病患者都给予尊重而不是指责、歧视,并为病人保守隐私,这是基本的人道。“对于医生,如果做不到这一点,是尤其不能原谅的。”

医院能不能告别“白色”

文 李峥嵘

图 栾俊学

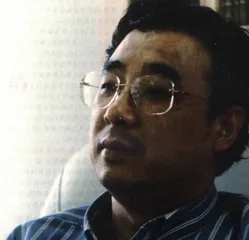

不笑的时候,马晓伟看上去比他的实际年龄37岁要老。这位1982年毕业于中国医科大学医疗系的中国医科大学附属第一医院院长,在短时间里发动了一场被国内医疗卫生界称为“第一个吃螃蟹”式的变革,他用不到3年的时间使一家有90年历史的东北地区规模最大的医院形成全新的思维模式和运行机制,改变了每天接触患者的医生、护士们的职业性冷漠。

1995年,当马晓伟第一次在卫生部的会议上,在全国各大医院的德高望重的院长们面前讲出自己的改革思路时,至少有一半人站起来同他辩论,他们以为这个35岁的年轻院长在“痴人说梦”。

然而,从1995年开始,内行的医务工作者和外行的、到中国医大一院就诊的病人都惊奇地注视和感受到了这所医院的变化:在这里,取消了在各家医院理所当然存在的挂号室,改为直接到候诊室挂号,而且用电脑代替了人工;增设了收费点,划价、交款一次完成,过去患者在门诊挂号、划价、取药、交款、查找化验单的时间大约要2个小时,现在缩短到了18至37分钟。

改变就医环境,向传统的白墙白衣的肃杀气氛告别,把旧有的狭窄的候诊室改成宽敞的候诊大厅,用电子屏幕提醒患者就诊秩序;医院的导诊小姐、挂号员、入院接待员身着不同色彩的职业服装,这里的儿童门诊不再是孩子恐惧的“白大褂”们的天下,那里有穿粉衣服的阿姨,有玩具,还有播放着动画片的电视节目。

所有这一切变化的根本出发点是对人的基本生存权利的尊重。马晓伟说,“医生面对的是病人,现代医院要树立一个以病人为中心的医疗观,在这里患者不再是疾病的载体,他们有权在得到了良好治疗的同时,也获得人格上的尊重。”

关于这种根本性的“革命”,马晓伟这样回答记者的专访:

记者:了解中国卫生界的人说,你是在新旧体制矛盾的相互缠绕下进行改革的,这些矛盾主要指什么?

马晓伟:计划经济体制下实行的是国家包下来的医疗政策,而在现有的市场经济下,国家不可能对医院有大时的投入,物价又不能完全放开,在这种情况下一些人认为应该办“三产”以副养主,而大多数人认为在这种情况下做任何改革都举步维艰,最好的办法还是由政府拔款,这样就把自己的思维困在了一个“怪圈”里。

记者:计划经济体制下形成的就医模式在今天给人们就医带来哪些负效应?

马晓伟:卫生资源紧缺和卫生资源浪费的现象同时存在,有序的医疗市场尚未形成,过去按各级种类医院就诊、转诊的方式被打破,农村、城市的患者小病、大病都涌向大医院,结果造成小医院闲、大医院忙。而且还引发了不正当医疗竞争,不少中小医院为了生存,做检查、开药方、介绍病人给提成,于是滥检查、大处方、滥收费都出现了,最终受害的是病人,而在大医院,因为暂时不愁没病人看病,出现了诸如“红包”、服务态度等问题,最终受害的也是患者。

记者:所有的医院管理专家都知道,医院的改革势在必行,但往哪个方向改说法不一,其中争论的焦点之一就是社会主义医院如何摆好经济效益和社会效益的关系,你提出的“以病人为中心”基于何种考虑?

马晓伟:医院服务的对象是什么?是病人。但长期以来我们医疗改革的思路总是围着医院转,总在考虑怎么让医院生存,怎么引进设备,而很少有人从病人的角度来考虑问题。我们把患者满意不满意、赞成不赞成作为想问题和作决策的出发点和落脚点。曾有人提出医院有没有那么大能力让病人满意,比如花几百万改造一个门诊大楼值不值得?我们有一个口号“一份病志就是一份请柬”,社会效益和经济效益不是两码事,是一致的,社会主义医院理当把社会效益作为自己的最高准则,我们要让病人有个最终的依靠,让患者信赖我们。有了病人的利益,才有医院的持续效益。

记者:“在以病人为中心”的改革中最难的是什么?

马晓的追求:尊重患者生命和人格

马晓伟:缩短平均住院日,这是最难也是最关键的一步。平均住院日是国际上用来衡量医院医疗质量和管理水平的综合指标。目前美国的平均住院日为6天至8天,新加坡为5天,澳大利亚为4天,我国除个别医院曾达到17天外,一般平均在25天至30天,1995年4月以前,我们这里的平均住院日为31.5天,现在缩短至11.5天。缩短平均住院日的重要环节是提高首诊确诊率,我们的专家门诊制度给首诊确诊制度提供了可靠的保证,现在首诊确诊率可达到89%;手术室、化验室、各项检查的配合也很重要,我们要求一般检查当天出结果,特殊检查次日出结果,外科病人住院3天必须手术。平均住院日提高了,“看病难、住院难”不再成为问题,“红包”存在的基础消失了,病人的平均费用下降了,而因为加快周转,医院的总体收入上升了。病人满意,因为少花钱,看好病,大夫护士也满意,因为不用靠不合理收费、靠“宰”病人维持医院生存。

记者:你曾在孤立中走上一条前无古人的路,但现在全国的大医院都在学医大,而且很可能会超过你,对此你有没有压力?

马晓伟:最好的永远是下一个。对我们医院来说,铺轨道(建立机制)的工作已经完成了,这是医院改革的开端,也是最难的一部分。下一步我们要进入改革的实质阶段,我们搞微笑服务,改变医患关系,说到底是要为病人治病,减轻病人的痛苦,现在我们的一些治疗手段包括检验手段,有很多对病人的损伤太大,我们将着手在高科技上下功夫,比如开展微创手术和腔镜手术,对生命健康应该有一个高水平的尊重。 医道马晓伟