走进家庭的脚步

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

风光不再的汽车展

汽车一辆接一辆,塞满大街小巷,自行车被挤上便道,而原地不动的车辆排出的热气使原已浊热不堪的空气更难以忍受。这是两年前7月的某一天,在通往北京国际展览中心的路上,一辆公共汽车深陷在车的海洋里,不能自拔。乘车前往参观的一名女大学生中暑晕倒,引起一阵骚乱,可满眼的交通工具却帮不上忙,同学们只好连背带抬,从车缝中挤出一条路。

两年过去了,昔日火爆的局面已明显降温。’97车展宽敞的大厅里,无需挤开人群,参观者就能坐上汽车一试,再也不必排起队来轮流与模特小姐合影。车展里其实最吸引人的是模特的表演,人们看人的热情似乎超出了对名车的偏爱。相形之下,以往人头攒动的外国车周围还不如现在的国产车热闹。

几个小伙子坐进北京吉普,摆弄着方向盘和手档。不远处,农民打扮的参观者盯住“云雀车”的工作人员,详细打听油耗、车价以及维修等实际问题。“奥拓”的工作人员则打开车后门,折叠起后排的座椅,给人展示一个装得下29英寸彩电的空间。在外国车展厅一侧,参观者们被一台来自日本的助力车吸引……所有这一切,都是两年前的车展中所没有的。汽车梦已经降温,相对于梦的富丽堂皇,人们越来越偏重实际。

从上海传来的信息更为明确,1995年上海车展时,步出虹桥机场,“通用“及麾下品牌的彩旗在一整条街上飘扬,福特公司亦耗巨资立起一巨幅路牌广告,无需指点,参观者就可循踪而来。而现在,“通用”与上汽合资已经签约,自然着力宣传,其他厂家却不再那么卖力。奔驰公司明确表示,由于经费原因,“奔驰”将重点参加每两年一次的中国车展,韩国的启亚公司则是预定了展位后又临时取消。

这次’97车展外国人比上海人来得更加实际。在潜在的巨大市场与中国老百姓普遍较低的购买力面前,他们选择了低调策略。一位熟悉内情的业内人士把中国的车展与韩国作对比。汉城的车展比北京的规模还要小,除了韩国厂商悉数参加,国外参展商数量少,规模也不大。世界上最著名的车展当推巴黎、法兰克福和底特律。参展商趋之若鹜是因为那里有巨大的市场。虽然韩国是轿车大国,但市场容量有限,各大车厂也就不愿去“赔本赚吆喝”。

几年来一直参观车展的王先生的话或许代表了部分人的无奈心境:“几年来无时无刻不在做轿车梦,但做来做去还是见不到个发动机的影。”当然,王先生梦里的玫瑰色绝不笼罩在车展台上谁都可以上来试试的排最不足1000的微型车上。

“城市猎人”一直都是都市青年一族的宠爱

离近了走远了

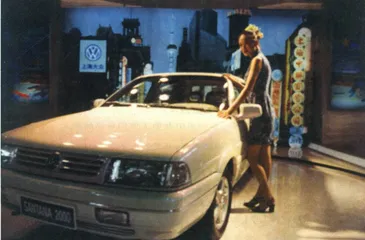

6月中旬上海汽车展期间,上海桑塔纳宣布了桑塔纳2000型的降价措施。4种车型中最便宜的化油器普通漆型由17.5万元降到16.4万元,最贵的电喷金属漆由19.88万降到18.2万元。降幅最大的为1.68万,最小的也达到了1.1万。

这是桑塔纳2000继1996年7月1日及今年1月18日后的第三次降价。每次的幅度均在一二万间,可谓是三级跳般扑向消费者。与之相应,产量也由前年的2.9万辆跃升到去年的8.2万辆,预计今年的产量将达到12万辆。

凭着不断降价,桑塔纳拉近了人们与轿车的距离,得以使产量稳步上升。但对于中国的轿车业,问题却并不如此轻松。“八五”计划期间,中国的汽车业以年增20%的速度发展。然而,也正是这个时候,十年来产销两旺的市场出现了供过于求,整个行业的产量明显高过销售量,产品积压越来越严重。到1996年6月底,全国汽车产销率不足九成,库存激增,相当于全行业1个月的产量,比1995年同期增加两倍。

对厂家这无疑不是好事,但消费者却从中得到实惠。先是夏利车以降价挤占市场,把它在微型车市场中的占有率扩大到90%,接着奥拓车全面降价1万元。价格仅4.2万的云雀车也进入北方市场,经过一轮“汽车大战”之后,1996年的车价比1995年平均下降了15%。国产车价格下降也带动了进口车价位更大幅度的下降,许多进口车的价格降幅高达两成。轿车走近了消费者,但动辄十三四万元乃至二十余万的中高档轿车仍令大多数潜在的购车者可望不可及。

站在大街上,人们看到的是与几年前颇不相同的景观。平均一半以上的汽车是“昌河”、“松花江”、“夏利”等微型车。前年北京市宣布小排量车实行单双号限制之时,这些车种曾一度受到市场排挤,许多出租公司淘汰下来的面的竟便宜到一万一辆。事隔不久,小排量车却奇迹般地复苏,而这期间正是个人购买首度超出单位购买的时期。来自亚运村汽车交易市场的消息,今年1到4月份,该市场累计售车9843辆,其中个人购车7685辆,占购车总数的81%,个人购车的相当大的一部分都是10万以下的车型。一位个体户刚买了辆“奥拓”,又买了辆“松花江”,他要给车分别上上单号和双号的牌子,照他的话说,这叫“上有政策,下有对策。”

北京市控制小排量的理由是空载率高。现在,当官员们的车深陷在“面的”的汪洋大海中时,他们肯定会后悔没有全部禁止。当经济规律与行政干预相悖时,人们会看到,经济规律才是最终的胜利者。

拥有轿车不再是梦,国人已把视点停在了国产汽车上

开启需求闸门

伴随着家庭轿车的紧锣密鼓,6月初,第一家颇有影响的汽车类股票“长安汽车”在深交所上市。这家发行价6.36元的股票开盘13元以上,但很快就跌破12元,几经反复,在11—12元间徘徊。几天后,中国最大的汽车厂之一一汽即将上市,给低迷不振的“奥拓”带来生机,股价又从11元回到13元,但这只是昙花一现,没多久,“奥拓”跌到每股7.50元,而素有中国汽车业摇篮之称的一汽也从16元回落到10元。

股价走势正是轿车梦与轿车业的真实写照。据“云雀”的销售代表介绍,进口机的“云雀”在贵州就卖到5.45万,到北京,加上2000元的运费还卖这个价,为的就是保住那一份少得可怜的市场。除上海大众,八大汽车厂几乎都是苦苦支撑,“奥拓”年初的降价与分期付款也打的是市场份额,而非利润的主意。“让利不让市场,”汽车厂支撑股东信心的只是这么句口号。

摩托车、农用车一向不入业界人士法眼,认为那是微不足道的小儿科,当然车迷们做梦也不会把买辆农用车当成圆了汽车梦,可它们却使汽车业相形见绌。山东“黑豹”是一家农用车企业,今年股价最高达到50余元。济南轻骑与四川嘉陵也是市场上有名的两只绩优股,市场下跌中都表现出很强的抗跌性。许多农用车企业在没有任何产业政策扶持下仅用了20年的时间就达到了规模生产,这是汽车业几十年做梦都想的,可达不到。摩托车更不一般,中国产量世界第一,而所有汽车厂生产的轿车还不及国外的一家大厂。

当人们多次引用人均收入500—1000美元是家庭轿车需要的旺盛期时,往往忽略了那是很久以前的统计,那时的美元还很值钱,亚科卡1956年一炮打红的促销口号是“56元买56型福特。”一部2000—3000美元的车是容易进入家庭的,而在美国普及轿车的二三十年代,车价恐怕更低。

国际上有人乐观地预测,中国的轿车普及要在2010年,这对望眼欲穿的中国人不啻是个打击。不过也不要紧,现在连最便宜的“云雀”也有了分期付款,等不及的自然可以预支未来。当然还可以有其他办法,继“切诺基”推出两轮驱动后,北京吉普也有了简装品,更不用提在装与不装空调,涂什么漆上的选择了。

与足球一样,汽车也有着说不完的话题和相似的命运。但愿牵动千万人心的两大项目都有好的结果。

’97上海车展期间,观众流连于大众展团 铃木奥拓汽车展览