孩子们说——“不要让我们累死在起跑线上”

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

记者在近日采访中得到北京市海淀区一小学6年级孩子的作息表:

6:30:起床,读15分钟英语,

7:30~11:50:早自习、上午课,

12:30~1:20:语文辅导课,

1:30~3:40:下午课,

4:30~5:30:数学课外辅导,

7:00~9:00:做作业、预习……

周六下午:家教,

周日上午:绘画课……

备注:严格执行计划,为进人大附中努力!

而有关这个作息表的备注是孩子的嘱咐:不能让××知道,要不他就超过我了!

“挺住,别趴下”!

生活即教育,儿童的生活就是儿童的教育,要从成人们的残酷里把儿童解放出来。

——陶行知

暑假就要开始了,北京石景山区一个初中生却写来了这样一封信:

……我看了7月19日青年周末“大众话题”:关于“50天暑假怎么过”,心里非常难受……50天?我真不知道暑假有这么长,因为我不可能完完全全享有50天。我所在的学校8月初开始上课,而各种假期作业、复习预习任务又占去仅有的20多天。我在忙碌中度过假期,“松下心好好玩”是我应该说的吗?……我真是很疲倦,每天早出晚归一个学期……我快烦死了……我知道老师也是没办法,爸妈说他们是为我好……可是我一点自己的时间也没有,没有爱好、特长……我需要你们的答复和安慰,一句也好……

这不是偶然,也不是故事。

本刊第15期曾刊登北京农业大学读者王大平的一封来信,讲述上初中的女儿为中考起早贪黑3年来苦学不辍,家长的怜惜与困惑溢于言表:孩子们在辛劳中度过花季,强大的竞争压力使他们过早地失去童趣,是什么使这些孩子成了超负荷运转的机器?

正式课之前有早自习,中午午休教室要放英语训练听力,下午体育活动课被代数老师好心地改成习题课,放学之后有晚自习,有强化班、补习班、竞赛班,回家要做学校留的家庭作业还要做父母留的家庭作业,深更半夜由父母陪着出去跑步,因为中考有体育加试,星期天家教小老师刚走又要去上提琴课……

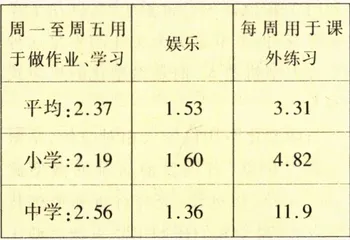

北京市未成年人保护委员会曾做过以下调查:中小学生课余时间分配(单位:小时)

此外,上海19%以上的小学生“享受”家教,每周补课3-4小时,62%的小学生参加数学、语文、外语课外学习班,北京市朝阳区一民办小学星期天办有80个“班”,上课人次达2200。

孩子每天在校坐6~7小时板凳、晚上做3小时功课,刨除8~9小时的必需睡眠时间,吃饭、游戏、交往的时间仅为一天的1/4。显然这个比例远远低于1991年国务院颁布的《学校卫生条例》中的建议,但它仍属乐观的平均数。年级越高,负担越重,小学和初中毕业班的境况可想而知。

重压之下:曲扭的脊椎和心灵

最高的训练就是依顺自然。因材施教,反对暴力和强迫,因为暴力和强迫会使人高贵的本性堕落和迟钝,最糟的是它摧毁了学习的愿望。

——蒙田

6月24日,武汉市医院接待了一批特殊患者——这些因试前紧张服用安眠药过量而晕倒在试场上面色苍白、被氧气袋、测压仪、输液管武装起来的孩子,还没真正放松下来——一睁眼,问的不是别的,却是——“今天还考吗?”

“莘莘学子迎高考,高压氧舱成课堂”,“3分钟升旗仪式,晕倒学生5名”,“孩子为何饮鸩止渴:长沙成批中小学生服用精神药物中毒背后”,“沈阳八中初二7名学生服安定片集体自杀”,“河北一小学生因考试罚款自杀”……

见诸报端的类似事件使人们将目光投向中小学生身心健康状况。

国家教委体育卫生司对全国学生体质健康检测结果表明:17岁组的城市汉族男生近视率为70.6%,同龄组城市汉族女生近视率达77.7%。

另据北京教育科学研究所统计:1993年北京等5省市高考体检完全合格率为15%。

南京空军学院招收飞行员,大部分被淘汰下去的不是因为文化课,而是因为脊柱侧弯,据医生分析,这和课业负担重、运动不足、书包过重直接相关。

与此相关的统计是:上海平均每个小学生拥有教学参考书15.1本,毕业班学生有16.4本。城镇小学生一入学书包平均重量是3千克,6年级达7千克,初一达9千克,堪称全球之最。

择校的孩子们比别人更多了一份辛苦

由于课业负担重竞争压力大,高血压、神经衰弱这些成人高发病已侵蚀青少年,而且孩子的心灵也出现阴影——

最近,首都儿科研究所儿童心理行为专家夏容向新闻界公布了一组令人骇然的数字:北京、上海学龄儿童有不同程度心理问题的比率超过50%,东北70所学校1万名学生的心理检测结果表明32%的中小学生心理存在异常。究其原因:学习压力是最主要的。

处在身心发育高峰期的少年儿童在社会角色——由不负责到负责——转化的阶段最需要宽松的环境、成人的引导。北京医科大学精神卫生研究所青少年心理健康门诊的唐德华大夫向记者介绍了一病例:北京一女孩学习相当出色,四中——北大——出国,但她始终不快乐,因为总是有压力,家长、老师总觉得她能做得“更出类拔萃”,久而久之,患了强迫症——不停地洗手,连续不断地推拉门窗。焦虑、抑郁导致自闭症或强迫症或者转向暴力反社会行为。比如在此就诊的清华附中的一学生动辄打骂父母,原因是他“总不能忘记小时候因成绩不好爸妈当着小朋友的面打他”。

而事情最糟糕的一面还不在于压力过重造成身心的一时之患,“它们将逐渐内化为人格特点,伴随终生”。医学的报警很容易在成人世界中找到佐证——全国各大高校不但是当年的好孩子尖子生的荟萃之地,也是健康率最低、心理诊所、精神卫生咨询最热的地方。而高校间流传的“自杀指标”,清华、北大每年总是超额完成。

压力和竞争使一些孩子的自尊心虚荣心膨胀,而挫折教育的缺失,使他们的心理防线极其脆弱,心理决堤又使部分孩子转向消极反抗、厌学、弃学,玩世不恭,自报自弃,这似乎又是一种对成人世界的报复。

为“爱”所累的孩子们

为父母者,有两种心理有害儿童:一是忽视,二是期望太切。忽视则任其像茅草一样自生自灭,期待太切不免揠苗助长,反促其夭折。

我认为好的先生不是教书,不是教学生,而是教学生学。

——陶行知

7月6日,天津一个六年级小学生因考试没考好,一口气吞了60片安定片,在医院的全力抢救下脱离危险,这位才12岁的小姑娘醒来就哭了:“我没考好,对不起爸妈,对不起奶奶……”

近年北京曾做过一次关于教育的民意调查:“子女教育”作为老百姓最关心的问题列在“社会风气”、“物价上涨”和“腐败现象”之前;在“从严要求”和“顺其自然”两种教育态度的选择上,前者得到普遍赞同,60%的家长认为“管教越严,压力越大,子女今后成就越大”。

当成百上千的上海父母将5岁的女儿6岁的儿子送进门前挂着“别让你的孩子输在起跑线上”广告牌的“幼儿英语培训班”时,他们觉得这是爱;当北京35%以上的父母挤出工资为刚下课的孩子请来家庭教师的时候,他们同样自信——这是爱;初中入学考试取消,交钱择校可以取消分数屏障的时候,那些精诚未减、倾囊相助进重点的家长何尝不是满怀爱心?

但是人们忘了吗——几年前夏菲母亲折磨死“考试偶然失误”的亲生儿子,理由也是“爱”。

望子成龙,望女成凤,对于“生下就挨饿,上学就停课,毕业就下乡,回城没工作”的蹉跎一代来说,本无可厚非。但是看着书包一天比一天重,眼镜一天比一天厚的孩子,大人们是否该想想——怎样爱?你的“爱”使孩子怎样长大?

与家庭期待的“超前消费”相比,学校教育的罪过似乎在于“落伍于时代”了。

就我国目前的教育模式而言,基本还没有摆脱德国19世纪以来赫尔巴特所奠定的“学科中心”唯理性教学模式。在一个封闭稳定的课堂上,采用灌输重复记忆,学生自由发挥的可能性可以被置之不理,学生往往成了知识的容器。教师在左右学生的任何方面都有不可商榷的权威,自诩为字典和戒尺的一方将另一方的想象力和创造力拒绝在教室之外。

瑞典教育学家英格马·费格林曾讽刺过这种在实践中异化为工厂的学校,“教室仿佛是生产车间,教师就像生产线上的工人,校长是厂长,校监是工头,而学生就是他们想要的产品——按照19世纪劳动组织模式生产出来的21世纪公民。”

一本接一本做习题集而不是分类举例,一个生词默写50遍而不是用它造个句子,一篇英语故事抄写10次而不是互相讲解,许多老师的耐心表现在留、批、改大量作业,为了考试搞题海战术根据概率论“碰题”上头。

“一方面造成学生负担过重,一方面褪化了学生的学习能力,而教师的功能也萎缩成传声筒。”北师大教育科学研究所赵忠心老师在谈到教育方式时说,“教学生找金子还是点石成金,在今天应有不容怀疑的选择。”

在一个知识信息日新月异的时代,文盲的标准是什么?一个不懂何为疯牛病但掌握检索方式的人和一个根本不知道如何弄清什么是疯牛病的人,哪个更笨?

竞争残酷得让人悸栗。吸口氧不仅是生理需要更是心理的安慰。1995年全国高考第一天,西安200多名考生在进考场前吸氧

负担背后的负担

文化对教育的影响可表现为作为传统的惯性影响,也表现为现实的启蒙影响和日常的陶冶。

——杜威

“调整家长对子女的期望值”,“改变教学方式:变灌输为启发”……把减轻负提的责任推向家长和老师,但可能他们本身也是“不堪重负”。而一个成熟的社会不能要求每个成员的行为都是理性的,在一种普遍现象背后必然存在制度和观念的因素。

“应试教育难辞其咎,它动用了我们国家的教育制度,篡夺了素质培养在基础教育中的地位。”北京师范大学教育系康健老师把应试主义教育比作大筛子——从教学科目上,体育、音乐、美术被筛掉了,从教育对象上看,它使大多数人成了分母,甚至做陪衬的权利都没有(北京西城海淀个别学校怕影响升学率怂恿差生开弱智证明)。筛掉这么多,学生负担反倒加重了,因为本来是运动、画画、歌唱的时间被数理化占去了,为了考上高中、重点高中,考上大学、重点大学,为了作“分子”,老师只能教不尽地教,学生只能学不完地学。而考核标准的僵化、难度增大又加大了负担。

此外,虽然国家规定初中阶段不分重点与非重点,消除学校差别,一视同仁,但学校在办学条件、师资力量和升学率上的差距,也是造成学生负担重、竞争压力大的原因。

目前,我国共有80余万所中小学,这些学校的确存在“天壤之别”。就以北京为例:全市1万多名高级教师,大部分集中在重点和准重点学校;一所景山学校的投资相当于在18个郊县各建一所学校。升学机会不平等可想而知:1992年清华大学招生1500人,北京学生占581人,而这581人全部集中在59所重点校,仅北京四中就考上85人。

小学升中学统考取消,就近入学学生负担并没“减”去多少,相反,竞赛、专长特招生,家长赞助择校反而加大了孩子的身心负荷。

而制度背后、期待背后又是什么?

西方有句话是“条条大路通罗马”,而中国也有句话“自古华山一条路”。“学习——考试——升学——成气候”不是可以从“学而优则仕”中找渊源吗?而“精英主义人才观”是不是“重点与非重点”的设置根据?

学科尖子不等于精英

教育公平首先体现在满足社会成员基本学习需求,保证义务教育的入学机会平等,并尽可能为更多的人接受更高一级教育提供公平机会。

——《跨世纪中国教育的历史性转变》

如果说学生课业负担重竞争压力大是从量上暴露了应试主义教育的弊端,那么它又在质上败坏了现代教育的公平效率原则。

“一张考卷定终身,小孩子在智力能力尚未定型的时候被一级一级的考试选拔推来搡去,校有重点非重点之分,班有快慢之别,一个教室里还要分三六九等,按考试成绩排座位,这本身就是不充分竞争。”康健老师认为过早分流与义务教育的“普及”、“平等”原则相违。

那么为考试而考试的升学教育真的提高效率了吗?真的能培养出“精英”吗?

中国城市小学生的0.2现象(平均花在家务上的时间为0.2小时);中日小学生夏令营期间中国孩子表现出来的笨拙和脆弱;学校考试前丢书丢本,孩子对父母老师的不礼貌,孩子之间的暴力相向……应试教育在培养学生能力、美德、健康心理方面漏洞多多。

“与其说培养精英,不如说是创造了一批学科尖子。而这些从21世纪人才观角度来评价属于残次品的‘精英’,是以牺牲个体全面发展和群体平等接受教育为成本的。”

“与之相反,素质教育则面向全体学生,以培养基本素质和各项能力,开发儿童潜能和个性特长为使命,它并不是简单地否定考试,排斥常规教育,但它更注重创造和体验,在教学方法上和情意相结合,感性理性相催发。”康健老师从素质教育的优越性上建议教育体制的转变。

国家的态度也是明朗的:国务院副总理李岚清不久前为《义务教育法》颁布十周年撰文指出“转轨势在必行”;国家教委基础教育司王文湛司长在接受记者采访时强调“转轨是减轻学生负担的关键”。

素质教育虽然至今为止在中国并未形成范例,但厦门小学推出新型成绩单——采用星级评定,除科技文化外设心理、品德、劳动实践栏;美国加强世界文明、历史伦理教育的课程设置改革;近来国内掀起的“挫折教育”、“学习指导”热可算是素质教育的浅尝初试”。

如果“转轨”是按国家教委基础教育司王司长的说法“不是一蹴而就的事儿”,那大人们能做什么?法制行政管理责无旁贷。我国现行《义务教育法》、《教育法》中将基础教育列入法入保护之中,那么学生身心可承受的课业安排就要受法律保护,体罚或者歧视差生就应该受到法律制裁——但至今为止还没有哪个教师因“爱护有加”而受到惩罚。

另一方面,从50年代提出“减轻负担”至今40多年,有关教育部门“减轻负担”的案牍无数,但结果似乎只是“越减越重”。

落实国家一再许诺的“彻底解决中小学生课业负担重问题”可能既需要通过教改釜底抽薪,又需要依靠法律和行政手段扬汤止沸。

是插花还是种花?教育是训练还是培养?孩子们被轧成合比例规格的产品能算成才吗?21世纪的中国和世界需要什么样的教育?我们的孩子怎样长大?大人们需要更深的思索。

幼儿园的孩子们硬被教育成“小博士” 升学考试起跑线家庭教育