意见与争鸣:不必难以启齿的红包

作者:三联生活周刊(文 / 陈思和)

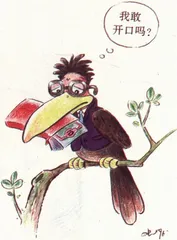

社会上有些事情,只能说说,不能当真地去做;也有些事正相反,做就做了,但不必去议论。当然真要去议论也并非不可,只是很难说在要害上。譬如关于“红包”问题,虽说是老百姓的热门话题,但大家都明白这是周瑜打黄盖,表面双方都自愿,实际上难以分辨是非。难以言说清楚的事,你偏偏要放到杂志上去发议论,就未免有些尴尬。所以当我看到这一期的《海上文坛》封面上标着“红包红包红包”的要目时,便由衷地佩服编者的勇气。

不过编辑似乎也有点胆怯,栏目的前言里有这么一段话:“谈论红包及红包的行情使不少人心有余悸,瞧,刊登的文章中一半都用了笔名,用真名的也痛下了一番决心,鼓励自己成为勇者。”乍看这段话有点费解,谈“红包”问题又不会违反什么基本原则,从何而来的“余悸”?再看下去,还是第一位作者说得爽快:他怕的是自己拿了红包又来一本正经地议论什么红包绿包,被人骂作做了婊子又立牌坊,显得有点“恬不知耻”。这才明白过来,原来议论“红包”问题的作者们心理上已经预设了前提:拿“红包”的行为是不光彩的,所以要议论红包就得批评这种现象,这才会有“立牌坊”之嫌。果然,再看下去各篇文章的话题,都不外是:“红包使有偿新闻粉墨登场”、“红包是良知与金钱的交易”、“红包是红色的润滑剂”……云云,最后的问题则成了:“红包什么时候才会灭绝”?原来如此!

《海上文坛》上诸位朋友关于红包的议论,不是忏悔,却类似忏悔,读后生出一种想法:上海人到底与北京人不大一样。北京人见的世面多,胆子也跟着大,哪怕是一些不太对头的事情也敢做到了明处;而上海人则多少有点小奸小坏,换句话说,是有贼心没贼胆,所以才会稍与红包沾了点边就觉得做了亏心事,又用笔名,又是忏悔,句句说在“社会公德”的道路上,难怪会生出“立牌坊”之忧。依我想来,中国特殊的红包在某些方面与小费有点相像。客人走进旅馆或者饭店,老板是毋须向客人要小费的,丰厚的利润早已打入堂而皇之的价目表上,倒是那些搬运行李的,端茶送水的服务人员,才会一边鬼鬼祟祟伸手要小费,一边还要警惕同行妒忌、告发和老板的炒鱿鱼,(当然老板未必真会计较职工收取客人小费,他早就暗里将这些小费打入职工该得到的劳动报酬中,可以心安理得地将职工的薪水尽可能减少。)红包现象,最初是人情现象,如长辈给初次见面的晚辈红包,雇主对雇员工作成绩奖励,等等;但近几年愈演愈烈的红包现象成了社会现象,那原因就只能到社会上去找。在分配越来越不均的社会分化中,红包现象的社会化趋向是无法制止的,如《海上文坛》讨论的收取红包现象,无非是记者、编辑、医生、小公务员和被拖去充当花瓶的名流们利用职业价值捞点外快。这些人所付出的劳动与应该得到的劳动报酬往往不成正比,红包在某些场合通过经济补偿,扮演了协调这种不平衡的角色。如果与那些以权谋私的国家蛀虫们相比,他们所付出的劳动与应有的劳动报酬之间的不等值,正说明了我们这个社会的耻辱。当然,与那些高风亮节的劳动者相比,收取红包的人自有羞愧的理由,但是,假如我们的医生、记者、编辑、小公务员都有了与他们劳动等值的经济报酬和社会尊严,再配以清明的法制加以约束,拒绝红包又有何难?再进而论之,法制一旦清明,分配一旦合理,没有了不义之财,又何来那么多的红包?

萨特有部戏剧叫《苍蝇》,写的是古代天神与人间篡权者共谋,派了大批苍蝇来警告居民:因为他们容忍了篡权者的罪恶,所以也一样有罪,整个城里居民沉浸在忏悔之中,而真正的篡权者却被掩盖过去了。关于红包现象我写到这里,不禁想到了那个戏,如果《海上文坛》的编辑要我写写“什么是红包”这个题目,我想说,除了为治病而不得不向医生护士以至院工塞红包的以外,其定义应为:社会容忍获取了不义之财的人用不义的方式给你一些零花钱,让你也沾上一些“不义”的晦气,以致使你老觉得有愧,那也就是说,社会压根儿就没打算恢复你本来就该有的劳动报酬和社会尊严,而且,连那些不义之财,也变得“彼此彼此”而模糊、而干净、而合法了。