人民币的破旧与公民意识

作者:舒可文(文 / 舒可文)

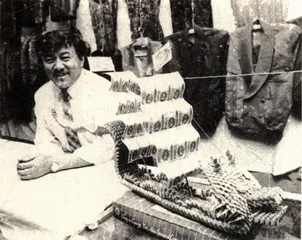

黑龙江一些地方用小面值人民币折叠粘贴工艺品公开出售,实为违法之举

中国社会科学院某所的吴先生看到他的小女儿从他的上衣口袋里抓出一张10元人民币,立即紧张地呵斥道:“快放下!”坐在旁边的朋友问这个不足3岁的小女孩:“你拿的是什么?”女孩熟练而理所当然地答:“臭Money!”紧接着,女孩被她的妈妈拉去洗手,边洗边背诵着:“臭Money,特别臭,臭Money,特别脏……”现在,她还不知道Money为何物,有何用,可以设想,即使她将来懂得了Money就是能换来糖果玩具的钱,在她印象里那一张张具体的纸片也不会是什么体面的东西。这使我想起在报上读到的一篇小短文。文章作者在国外读书时的老师来中国做客,他陪同老师去商店购物。这位德国人付款后店员找给了他余额,他接过来以后尴尬地看着那又脏又破的纸币,不知该把它如何处置。他的另一只手里拿着钱包,但他似乎不情愿把那破旧不堪的东西纳入其间,最后他不好意思地顺手给了站在旁边的一个小孩。我们当然不能责怪这个德国人不懂得入乡随俗,也不能责怪那个女孩的父母给她的误导。我们手中过往的人民币的确有很多是太破太脏了。

不久前,河南焦作市一银行职员孙红星与公交公司打了一场2元钱的官司。原告孙红星乘车时用一张被胶纸粘过的2元钱购买车票,售票员拒绝接受,理由是孙红星所用的钱币太破。双方发生争执。孙红星为此上诉法庭,并且胜诉。《南方周末》等多家报纸都对此事进行了报导,在社会上似乎也引起了广泛的共鸣。因为在日常交易中遇到类似问题的人不在少数,几乎每个人在拿出或收到有破损的人民币时都会感到一些不安:你拿出来准备付款,你会担心对方不接受;你收到这种破损纸币,你会怀疑那是不是有效的货币。孙红星当然知道并且敢于理直气壮地打官司,因为他是银行职员,他了解破损人民币的有关规定及使用方法。

也许正是为了减少类似的纠纷,人民银行在中央电视台的配合下,对破损人民币在流通使用中的具体规定进行了广泛宣传。现在,官司可能不用再打了,但人民币破旧不堪的面貌不会因此而得到改善。

60年代,所有的孩子被教育在饭前便后要洗手,从小培养一种文明卫生的习惯,今天,一个文明卫生的人还必须知道拿过钱以后也必须洗手。货币在这样的卫生习惯下明示着一种不洁的联想,由于它在我们的社会生活中是必需的,所以不得不碰它,除了它在商业交换中起了媒介的作用之外,似乎没有任何其他意义。

但是,当我们认真观看人民币或任何国家的货币的币面时,都会一目了然地看到,币面上绘制的图案都是与国家尊严、民族荣誉相联的形象。货币除了它的币面价值外,它总是标示着一个国家的价值观念、文明进程,它行使的是一种国家职能,因此它不是简单的媒介。中国社会科学院哲学所的李河在谈到这个问题时,给我们讲了一个小故事。清朝乾隆初年,被称为“乾隆哥子”的乾隆通宝在投入流通初期,一直不能流通起来。乾隆责问,大臣告之,因“乾隆哥子”含铜过多,有投机商人大量收集,将其溶炼后,用铜做成别的东西出卖,由此获得的利比币面价值高,所以虽有大量“乾隆哥子”投放,市面上流通更多的还是康熙年间的货币。后来经过一番调整,它才真正流通起来。乾隆到江南巡游时,看到百姓都在用“乾隆哥子”了,他才放下心来。新币流通,说明新朝立稳。从中可见货币与国家形象的关系是如此紧密。两千年前,秦始皇在统一中国时,统一货币就是其最重要的举措之一。而现代国际间的联盟也总是牵扯到货币问题,欧洲要建立的欧洲联盟目前一项重要的商讨内容就是有关建立“欧洲货币单位”的问题,只有在这个前提下,联盟才会有凝聚力,才真正实质化。

从古代的新朝初立到现代的国家新建和民族独立,货币都是像年号、国名、国徽、国旗一样被重新规定,这些都是作为国家的重要标志被确立,不仅作为一个标志,其中也体现着一个国家的荣誉,代表着一个国家的尊严。

这样说也许显得过于严肃,我们可以和衣服做个类比。我们穿衣服显然不仅取衣服的使用功能,不仅要讲究样式,还要把它洗干净。而街头的乞丐一般不大在意衣服的整洁与否,大概除了其实用意义以外,别无它意,他们的衣服通常其脏无比,因为他们以一种最直接的卑贱方式最没有尊严的方式来乞食,他们作为人的尊严在这种方式中几乎被埋到了连他们自己也不常意识到的地方。我们识别乞丐的时候,不仅因为他们坐在路旁无所事事,更为显著的标志是他们又脏又破的衣服,在他们向人伸手乞讨之前,我们由那身衣服就可判定他们是没有了尊严的人。

按照正常规定,流通中的人民币至少应保持七成新,但是在我们的实际使用中,有大量的人民币远远低于这个标准,不用说几成新,有一些根本就已模糊不堪难以辨认,就像乞丐的衣服看不出本色。人民币破损程度如此严重有很多很多原因,中国人民银行发行司发行处的赵女士认为,回收不利是原因之一。我们现在使用的是1987年发行的第四套人民币,发行后就开始回收1962年发行的第三套,回收方式就是只收不付,就是这样简单的不能称之为手续的手续竟不能及时完成,回收持续了很多年,直到今天才算基本退出流通。破损人民币的回收也同样遇到这样的困难。对破损币,人民银行每年都有自然回收,主要回收途径之一是通过商家,因为商家的货币过往最频繁。商家收到的破损币本可以不再作为零钱找出,在结帐之后送到银行,银行可根据规定回收不宜再进入流通的破损币。但很多营业者并没有这样做,营业中照样把破损币找给顾客,到了顾客手里又再次进入流通,致使破损币长期在银行外循环,并使得破损币的破损程度愈加严重。

赵女士说,最根本的原因是公众意识的问题。商家不会把停止破损币的流通当作义务,普通使用者也不在意保持人民币的整洁。随意折叠,顺手涂写,胡乱一塞,是人们对待人民币的很平常的方式。而那位不情愿把破旧不堪的人民币装入钱夹的德国人,当他把营业员找给他的钱给了一个小孩后,他的脸上写满了不解,对陪同他的中国学生说,在德国,人们都把钱平整地放入钱包,连只有少量零花钱的小学生也都有自己的钱包。因为货币不仅能换东西,它还是一种文明形式。我们对待人民币是否也应该有这样的意识? 公民意识