主题餐厅三题

作者:娜斯(文 / 娜斯)

主题餐厅

主题餐厅这阵子似乎在中国在美国都层出不穷,大行其道。主题餐厅,顾名思义,就是不光提供饮食,而且吃也好,说也好,乐也好,围绕一个主题、中心、文化经验。比如进毛家饭店人们不光要尝干烤辣椒,红烧肉,而且要有东方红太阳升。毛家饭店没准儿可以进军美国,因为美国人最一知半解的中国偶像人物,除了李小龙,恐怕就是毛泽东。当年美国左派也念小红书的,玩波普艺术的安迪·沃霍尔则早在中国艺术家大搞政治波普之前30年,已经拿毛泽东像搞了不少花样,艺术处理的方式、跟处理玛丽莲·梦露,杰姬·肯尼迪等辈类同,原像加工,彩绘,复制,大量印刷……我有个学中文的美国朋友,收集毛雕像、毛像章,摆满了一地下室,满室放红光。她跟我说,毛是30年后回故园,她是去过一趟以后又3年就再回了韶山……像片都被那里的毛饭店女主人给挂到墙上去了。对于她的这种雅兴,与其说是“毛泽东偶像崇拜”,倒不如说是玩酷。

美国人用大众偶像做餐馆生意,第一选择自然是好莱坞明星——“好莱坞星球”餐厅这两年间简直无所不在,所有的傻开心场所均有:从迪斯尼公园到纽约57街,从香港到古巴……好莱坞星球餐厅从形象到实质都卖的是粗浅的开心文化,汉堡薯条,明星签字,T衫滚乐——请你开心,不必置评。好莱坞餐厅是由好莱坞几大票房明星合伙开的,现在又有了几大超级模特合伙开的“时尚餐厅”,你可以想见,这里少不了减肥餐、伸展台、超短裙,美女如云。又有以黑人音乐文化为主旨的“魔城餐厅”(Motown),自然卖的是美国南方风格的食物,放的是魔城音乐了。这几种餐厅,都是用流行文化做生意,推销明星商品是重点,吃反而是无关紧要了。这类餐厅最早期的是摇滚餐厅,时下讲环保,于是乎又有了鸟语花香、绿藤缠绕的雨林餐厅,让你假装置身亚马孙热带森林。

昆汀·泰伦梯诺拿流行文化大玩花样的电影《黑色通缉令》里,也幽了好莱坞主题餐厅一默,戏中的餐厅影射旧日电影文化,端汉堡送薯条的女侍者打扮成玛丽莲·梦露等等,可是被服务的约翰·特拉华塔本人才是真的70年代的偶像,戏中却装成黑社会虚无枪手,一场戏真真假假,镜像复镜像。

再回头看中国,主题餐厅最先的一批主题似乎都跟过去的这一场翻天覆地的革命有关,除了毛饭店,什么忆苦思甜、黑土地、向阳屯、老插酒家……革命岁月的酸甜苦辣,都成了今日的商业卖点,革命文化成了今日的流行文化——这倒并不奇怪,因为“文艺为工农兵服务”。革命文化本来就是大众文化、通俗文化,都以“为人民服务”为目标,都有“偶像崇拜”。只不过前者在革命社会,后者在商业社会,前者要听命政治,后者要事关金钱而已。但前者因为太服从政治,变得失去人性,也就不通俗、不流行了,唯有当人们又可以自由思想,革命文化才重新获得了生命——所以《南泥湾》在新一代人口中,复又传递出这片土地所散发的欢乐苦甜(老一代人回过味来以后更邪乎——看满街的“秧歌阵”就知道了。见《华尔街日报》上都有一文章在那里叹为观止)。

我早听说国内的文化餐厅如何如何,回国时,怀文革旧的饭店有幸见识了一家西郊的向阳屯,农家院子,土炕,墙上贴“学习雷锋好榜样”,60年代的旧报纸,服务员都一色的红花布小对襟袄,配同色短裤衩。一群文化人吃饭,房间的名字却是扫盲夜校。所食之物,我最喜欢的是菜团子。还喝了二锅头,斟在小碗里,很香。这一切都让我大呼过瘾。不过听妹妹说,她也去过一次,却不甚愉快,因为是在冬天,土炕没烧热,饭菜又是经长长的廊子端来,都冻出白油来了——真的来了回“忆苦思甜”,人人叫唤吃不消。可见,“怀旧”是想象力的实践,而不是真正倒退的实践。

虽然走到哪儿都能遇上,我至今还没有到好莱坞星球餐厅去当过一回“追星族”,因为好莱坞本来已经无所不在,躲都来不及了。我对“红太阳餐厅”之类到满怀兴趣,也许是一种“昨夜星辰”情结吧。

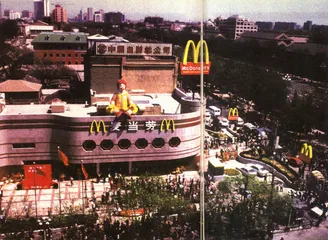

位于北京王府井大街路口的麦当劳餐厅,摆足了一副群雄相争、当仁不让的架式

麦当劳

才隔几年,我北京的家楼下变成了麦当劳。我倒还没有太大反应,我的一个美国朋友却对这事一直忍俊不禁,经常跟人讲:“她家楼下都变麦当劳了!”在美国,麦当劳一般都在商业区、旅游点、高速公路旁边……住在麦当劳楼上,在这里的确是个有点怪诞的意象。不过我家所在愈来愈变成一处闹市,也就不奇怪了。

在纽约一年也没进过一回麦当劳的我,在北京一个月内就进了三四次。一次是特地到楼下去凑热闹,一次是跟一个有孩子的家庭,还有一次是同一位好友走到王府井,好像当时在附近只发现麦当劳窗明几净外加空调。也难怪麦当劳一定要进军中国了——明显的市场需要。

有一天我发现楼前格外人声鼎沸——原来是六一儿童节,孩子们都来麦当劳吃汉堡——成了儿童主要的节日项目。我想这一点在全世界各地都是一样的:麦当劳首先征服了孩子。当这孩子长大成人,生活变得越来越复杂虚伪混沌,他知道起码在麦当劳他可以找到童年的快乐和简单。在麦当劳世界,一切都是明了开心的,你不用为没听说过名字的菜谱伤脑筋,你不用操心如何算小费,在这里没有衣着或举止得不得体一说,根本,你连食具都用不着,干脆就像你6岁时那样十指并用。在这里,你可以随心所欲,为所欲为!你知道你要得到的是什么,每一口的滋味都确切如你所料;你还可以把薯条摊开,也可以把它们排成方阵,你可以沾或不沾番茄酱,也可以撒或不撒胡椒盐;你有自己的吃法、顺序,用不着听任何人告诉你在这里应该怎么吃。而且,对你的这一切行为,麦当劳都报以无时无刻的鼓励和微笑。你留下的一团糟,也有人马上抹擦清扫;你一走了之,不用担心妈妈在后面唠叨,爸爸在前面训斥。

所以,麦当劳也轻而易举地攻破了世界各地的成人世界。你不满也好,嘲笑也好,愤怒也好,你不能不承认,你无法抗拒内心中那个孩子的声音:起码让我在午餐的这一刻摘下面具,自由自在一会儿吧!

麦当劳几乎就是你曾经以为的世界的样子:全部是原色的色彩,干净整齐的布置,安全、便宜,一目了然,没有意外。你现在当然早就不这么想了,可是你愿意有这么一个去处让你在满足你最基本的人生需求之时,找回那一切最基本的幸福,然后你用纸巾擦擦嘴,用新充的能量去对付混乱的世界。同时你也更确切地知道,你还会再来。

如果我再说,麦当劳是民主的演变形式之一,你是不是觉得我把麦当劳说得太邪乎了?我并不是在“夸”或“贬”,我只是在“观照”。麦当劳的一切令人攻击之处,也同时是它的成功之处。你说它千篇一律,然而它要的就是一种安全感;你说它粗俗浮浅,它要的就是随便自在;你说它破坏饮食文化,它要的就是“餐桌面前人人平等”。在这里,贵族化的举止,精英化的谈论,阔佬式的钱包,都毫无意义。所以,没有比麦当劳更能反映一种民主社会加工业社会必然会产生的结果之一了:大众文化、重复性、简单感——这种简单感却又是工业文明高度发达之后用种种严格控制的程序操纵出来的。

好在,如果我们对自己有信心,我们就会知道我们还有各种不同的层面。虽然我们怀念童年的简单,可是我们又何尝不乐于掌握成熟的魅力?所以,复杂、富于想象力、风格独特的、满足我们各种情绪需要的餐厅是永远不会消失的。尤其是后现代人们觉得种种风格可以各自其道,并行不悖。

我们的多种需要,如果非等到别人给指出,就只能说我们那粗糙的神经已经太不懂得感觉自己了。

从新疆村想起

很高兴在北京时去了两次新疆村,在室外喝啤酒吃烤羊肉抄面片,享受夏天。除了更脏乱简陋,让我想起纽约的小意大利区(Little Italy)了。那里一到夏天,满街的餐馆也都把桌子摆在街边,坐满了喝红酒尝意大利通心粉的各色人等。事实上,第一次拉我去新疆村的,正是一位家在纽约、正在中国工作的美国朋友。北京朋友倒说,那地方又脏又乱,不能去。不知这里是否有点种族歧视?因为如果说乱,可不止新疆村一处,而且,在我的印象里,回民文化倒比汉族要更讲究干净。如果拿与小意大利紧密毗邻的纽约唐人街来比比,唐人街只有更脏更乱,虽然也是满街的餐馆,在街上摆桌子是不可能的。事实上,北京老早有小吃摊,不管怎样飘香四溢,干净恐怕谈不上吧。

意大利一年四季天气好,大家喜欢边享受新鲜空气边吃饭,餐馆在门外摆桌子放蜡烛插鲜花,衬着蓝天白云好阳光,或者星星月亮天河水。到了纽约,冬天漫长,无法天天如此,小意大利区的餐馆等春夏一到,赶紧要把桌子抬出来,美食出色,气氛热闹,是夏天著名的好去处。法国气候是著名的阴雨连绵,所以法国人为了满足一边吃饭一边看街景的需要,临街的咖啡屋、餐馆和酒吧都要凸出一块到人行道上,窗户下沿很低,甚至落地,上面又通到顶,而且街边一家接一家,比肩接踵。于是不管风吹雨淋,巴黎人永远可以一边观风景一边高谈阔论——他们本身也构成了街边的风景。这种种风气在纽约都有承传,无论是临街玻璃餐馆,还是夏日街头餐桌,都随处可见,但毕竟与欧洲又是不同。

我高兴北京有了新疆村,还不仅因为在街边吃饭,而且觉得这给北京增添了多元化大都会的色彩,好比纽约有唐人街,也有小意大利,还有印度街、朝鲜街,等等。在芝加哥我去过希腊街吃饭,菜谱全看不懂,朋友介绍过的名字又记不住,只能胡乱点几个了事——却都歪打正着,旁边还有地中海风情的壁画、歌手之类,使你可以在芝加哥这样的内陆城市,想象一些海的气息。

现代城市如何发展自己的风格是一个复杂的话题,然而对所谓“国际化大都会”这样规模的城市,丰富性似乎是不可缺少的。我们当然希望北京就是北京,不是上海、广州,也不是纽约、巴黎、马德里、圣保罗。可是我们也希望北京之大,能够有包容性、世界性——北京本来经历了不少改朝换代,也不断云集着八方来客,各种因素其实一直存在:既有喇嘛庙,也有天主堂,既有天安门,也有白云观,以前有牛街,现在有新疆村。

美国人把城市里中国人聚集的地方叫“China Town”,中文翻成中国城或唐人街,北京人则把外来人的地盘叫某某村,某某村,不知这中间有什么讲究没有?

最近一个朋友从北京回来,说也去了新疆村,可是刚一到,还没立住脚,就看见有人打架,头破血流,于是朋友一伙人饭也没吃就给吓跑了。朋友的这个故事似乎更增添了新疆村的乱的形象,也使我想起那些被早期意大利区激发出想象力的传奇性的美国电影——科波拉的《教父》三部曲,马丁·西赛科斯的《Mean street》……有意思的是,现在这种危险的传说转移到唐人街中来了。去年纽约唐人街的一位头面人物去世时,《纽约时报》报道称他为“中国城的教父”,说这个广东人早年来美,蹲过监狱,一直没有过绿卡(也就是身份一直不合法),混成“大哥大”之后,唐人街出了什么事,都要找他“摆平”。晚年的他慈眉善目,西装革履,完全是令人敬重的“长者风范”。因为怕各派势力争夺继承人位置而出事,其丧事期间警察加强戒备,云云。

胡思乱想勾起了我再去小意大利区餐馆吃饭的兴致——于是,约上好友,在露天餐桌旁一边举勺动叉,一边聊着城中的种种闲话,不知道故事是否正在身边发生,我们仅仅是一时之间心满意足的食客。 麦当劳