“时代不同了,男女都一样”?

作者:三联生活周刊(文 / 王锋 柏红 逢源)

主持人倪萍在她的节目中扮演了什么女性角色?

传媒中的女性和女性新闻

在现代社会,传媒从没有像今天这样对人们的公共决策、思想规范、个人的行为和态度产生深刻影响。今年3月20日成立的中国首家“妇女传媒监测网络”开宗明义地宣称:“我们来自不同的新闻机构,我们怀有一个共同的关切:妇女在各种传媒中的形象。”

中国新闻社今年2月的一条消息证实:在我国55万新闻从业人员中,女性不到1/3;3千多个新闻机构中,由女性领导的仅占4.7%;1995年评选出的全国新闻百佳中,女性为19人。在1.1万拥有高级新闻专业职务的人中,女性占17.2%。有75%的女性对个人升迁机会不满意;不满意经济收入者也高达73.8%。

1995年9月在北京召开的第四届世界妇女代表大会上,一个“媒介与妇女”的NGO认定:在新闻传播界,50%的女性成员被看作是一个理想的比例。媒体报道,无论哪个国家,何种制度,都要强调真实客观全面,但低比例的女性参与,就不可能完全实现这一目标。

女性参与传媒的低比例直接影响到社会对这“半边天”关注的数量和质量。据统计,1996年6月,《人民日报》、《光明日报》等首都十家大报头版上,共发报道3316条,其中有女性出现的报道共118条,占3.5%。比例最高的是《中国青年报》,占16.9%。报道女性最少的一家,报道比例为1.4%。

为数不多的女性报道中,又以演艺界人士占主角。《中国青年报》今年5月女性人物报道24篇,16篇是演员。同月的《北京青年报》,女性照片85幅。影视模特占去了61幅。女性新闻中,文艺消息过半。

STEREATAPES:女性的“形象定势”

女人是怎么样的?我们从传媒报道中所看到的女人又是怎么样的?

无论怎么说,从媒介报道中看,世界的主体是男人。观察任何一家媒体,在为数不多的女性报道中,妇女也只是与家庭、儿童养育等传统形象相联系。在有关政府、政治、技术的报道中,妇女被提及的机会比男性少得多。只有在涉及夫妻关系时提到的女性多于男性。在报道职业女性的工作业绩时,许多报道一定要花大量篇幅表现她们对家庭的歉疚。而传媒对男性为了事业牺牲家庭从来都是极力赞扬的。这种报道有意无意中强化了传统的性别角色分工。1995年媒介宣传了“好军嫂”韩素云之后,报纸上又接二连三的出现了不少甘当贤内助的“军嫂”、“警嫂”、“铁嫂”。继党的好干部孔繁森之后,媒介注意力又对准了他的妻子王效芝。“一个成功的男人背后一定站着一位伟大的女性”——“这是典型的男权中心社会里的话语”,一位从事传媒与性别研究的女学者如是说。

媒介上的女性形象,多是没有思想、没有独立意志、一心为家庭操劳的贤妻良母。女性总是在洗衣机、洗碗机、抽油烟机等广告中出任主角。“妈妈做饭我爱吃”,“没有油烟味,只有女人味”,一大群妇女一边为丈夫洗衬衣一边快乐地跳集体舞……这样的广告词和场景比比皆是。广告商在制作广告,也制作了传统之价值观念。很多媒介都暗示:妇女应该成为男人喜欢的那种漂亮女人:大眼高个,皮肤细白,被动安静,温柔可人。相反,受过良好教育的成功女性在媒介中往往都是不整洁的、自私的、不负责任的妈妈。冷漠而野心勃勃,毫无性感。

在大众传媒走向商品化之后,妇女成为一个很好的卖点。很多传媒中的女性,都成为性工具或暴力对象。尤其在一些影视作品中,女性总是暴力和性的牺牲品。多数出现在社会新闻中的女性,也常常是受苦受难的形象,不是被疾病折磨就是被恶人欺辱。

改革开放十多年,中国社会发生了翻天覆地的变化,妇女的权益和社会形象都有了长足的提高。可我们许多大众传媒对现实生活中女性形象的深刻变化几乎毫无觉察,强化传统的性别角色,贬损女性尊严和价值的事件屡见不鲜。中央电视台一女记者气愤地告诉笔者,她有一次去南方水灾采访,历经千辛万苦做回来的报道编辑却不播出,因为她在倾盆大雨中面对镜头报道时,大雨冲掉了脸上的化妆,显得很不好看。《中国妇女报》副总编辑对此十分痛心,她呼吁“现代传媒更需要鲜明的性别意识,更需要超越传统的性别形象。”

1995年中美就知识产权问题达成协议,草签仪式后接受记者采访的吴仪

性别意识:我是我自己的

中国妇女的解放道路近百年来曲折又漫长。从上世纪末西方教会势力利用他们控制的《万国公报》对缠足习俗发起攻击,到本世纪初留日学生创办的《中国新女界杂志》提出“女子国民”的新概念,传媒一直是妇女解放的有力武器。1919年7月,正是在“我是我自己的”五四新女性浪潮鼓动之下,偏居甘肃的青年女子邓春兰上书北大校长蔡元培,呼吁“国立大学增女生席”,然后乘木筏沿黄河而下奔赴北京求学,成为北大第一批人文科旁听女生。围绕邓春兰读书,当时传媒展开轰轰烈烈的讨论,吸引了社会各界精英参与,成为中国女性意识觉醒的重要事件。又一个世纪即将过去,在中国社会历经新一轮巨变的关键时刻,中国当代女性以什么样的声音作为应答呢?

中国社科院新闻所卜卫女士认为:讨论媒体之与妇女解放运动的意义,仅看女性参与比例是不够的。关键是看妇女报道是否具有“女性意识”,是否能从女性角度而不是男性角度来表现妇女。看她们是将女性作为苦难生活的牺牲品来报道,还是作为社会的动力和积极力量来报道。

去年世妇会前夕,电视台播放了一部“反映中国妇女幸福生活”的专题片,叫作“做女人真好”。电视片里,有宠爱妻子的丈夫(坏男人暂不去管);热爱母亲的儿子(且不论这爱是多少辛苦换来的);保护妇女的法律(尽管法盲很多),及关心妇女的妇联(尽管权利有限)。但该片自始至终贯穿着一种因为女人是弱者而招致的来自男性世界的纵容与娇宠,作者(还有多数观众)却对其所处的男权中心话语体系茫然不知,用这样的片子去证明妇女解放成果,实在荒谬。

70年代女权运动的旗帜是鲜明的:争取平等权利、平等工资、平等就业机会等。这些以“男女平权”为主旨的目标现在大都已经实现。但女权主义者理想中的和谐与公平并没有随之到来。在许多方面,女性还是受着男性的支配。这种茫然也不无表现在我们的媒介宣传里。怎么回事?

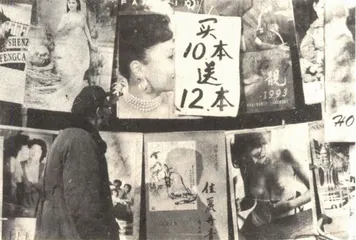

1994年北京街头的挂历摊

前不久中央党校组织了一次“关于性别意识的讨论”。妇女研究中心的李慧英女士将性别意识理解为“善于从性别的角度观察社会和现实,审视男女两性的特点和角色定位。”

问题也许就出在这里,当代西方,性别意识同文化意识,人口意识,环境意识、经济意识一样,是观察社会的一种角度。它强调从性别差异积极发现妇女问题。对这样一个具有某种公理性质的认识体系,我们多数人(包括很多女性)还感觉陌生。中国社科院研究员李楯从历史角度进行了分析:解放以来,我们讲两句话,一是只有具有阶级性的女性,没有抽象的女性;二是时代不同了,男女都一样,形成了非性化的角度,是不可能有性别意识的。

我们实在太熟悉那段无性别的历史了,自从“男女平等”被写进了法律,似乎就不存在性别问题了。回想一下毛泽东时代亮相于各种媒体的女性视觉形象,从“抹去自然特性的中性化符号”李铁梅,到浓眉大眼、气吞山河的江水英,无一不是“男女都一样”的形象范本,结果呢?“平等”只是导致了女性个性与特征的消失。人们回过头来,发现“男女平等”只是男权思维逻辑的延续,并不能从根本上认识妇女。

西方80年代以前的妇女解放运动,一直主张女人在受教育、就业和参政上的同等权利,“男女平权”是一个中心语词。而近十多年,强调男女差异的“性别意识”成了中心内容。一些老牌的“平权”论者纷纷转向。他们认为“用男人的模式要求女人对女人不利”;“女人有自己的心理世界,她不必以男人的标准作为参照”;“男女平等的口号抹杀了性别差异,否定了女人独立于男人的特殊要求,是性别意识的丧失。”近年在中国传媒上展开的各种讨论,如“妇女回家”、“干得好不如嫁得好”、“容貌的意义”等,意味着“男女都一样”不再是不容置疑的真理,不知是不是对世界女权运动转向的回应?

性别意识在这里也许该明朗了:我不是你的,也不是和你一样的,我是自己的。

韦珏开创了中国生物电子学学科,现任国家教委副主任

欧美“女性与传媒”现状一瞥

柏红

1995年10月世妇会闭幕前夕,大会最后一个特别会议的主题,就是讨论后续行动——妇女和媒介如何合作。那次会议披露了联合国教科文组织最近对全球43个国家的239个传播媒介机构的调查:报业中,女性不到新闻工作者总人数的20%,在决策层中只占9%;广播电视业里,女性在非洲和拉美地区占20%左右,在欧洲占25%;女性在广播电视业的决策层中只占12%。在239个机构中,只有8个由女性掌管。

传播界的现状,必然影响到它向社会宣传妇女的形象和作用。联合国秘书处顾问、性别和传媒专家玛格丽特·格兰盖指出:妇女在传播媒介中很少拥有高级职位,难以影响媒介内容,这是个民主的问题。

以大众传媒对妇女的报道为例。美国“男、女与媒体”计划1994年的报告显示,尽管女性在媒体的曝光率比过去高出两倍,但现在才占25%。“女性的正面形象,多被描述为娱乐角色,如奥林匹克奖牌得主;而男性的正面形象,从专家、学者、当权者到政治领袖都有。”

即便同样报道政治人物,对男女的报道也有很大区别。1993年,两位世界级领袖撒切尔夫人及戈尔巴乔夫同时访问某地,记者时时不忘提醒读者:撒切尔是个女人——媒介热衷描述她的发型、衣着、装扮。但是,读者不会读到男性政治领袖穿几排扣西装、打什么花色的领带——媒介更注视的是其政治立场和对国家事务所尽的责任。

另一对欧洲共同体成员国26个电视频道的研究发现,其黄金时段新闻事件的消息来源,约有75%以男性为主要消息来源,仅有6%的新闻以女性为消息来源,并且,在这些与女性相关的新闻中,有75%乃是由男性来代表或发言。另一对《洛杉矶时报》和《华盛顿邮报》照片的分析显示,男性照片主要分布在头版、评论版、商业体育及娱乐场,而超过半数的女性照片则出现在生活版。

女权主义与妇女运动

逢源

女权主义(Femmism,近年又常被译为女性主义),包括许多理论派别和实践主张。起源于18世纪末的自由女权主义是启蒙时代的产物,自由女权主义仍是当代女权主义的主流,主张男女平等的政治权利、经济权利、教育权利和法律权利等。稍后产生的文化女权主义则强调男女间的差异和女性特点(如非理性、情感和直觉)的价值,主张文化改造,倡导双性理论。此外,还有马克思主义女权主义、社会主义女权主义、精神分析学派女权主义、存在主义女权主义和激进主义的女权主义。近年来又兴起了受后结构主义影响的后现代女权主义。这种后现代女权主义作为一种哲学思潮对以上各家女权主义提出了新的质疑。

各派女权主义有许多见解彼此相左又相互补充。它们的一个共同点是,都认为妇女的经历是一切理论分析和政治策略的核心。

和女权主义的理论相关,19世纪兴起的妇女运动也有共同潮流,有的以劳动妇女运动为主(如德国和俄国),要求阶级利益为其第一要义,有的则是劳动妇女运动与中产阶级妇女运动有所结合,以参政为主要诉求。到本世纪20年代,西方国家的妇女先后获得了选举权。

女权主义的思想于19世纪末叶传入中国,引发了早期妇女解放的诉求。但大规模的、影响深远的女权主义的传播和妇女解放运动则始于辛亥革命和五四时期,中国共产党领导的妇女解放运动是现代中国妇女运动和理论的高潮。 中国形象女权主义媒介策略