生态旅游能不能保护生态

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

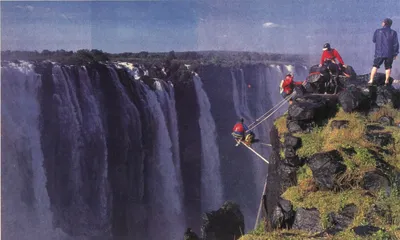

每年接待29万游客的维多利亚大瀑布,预计下个10年每年将接待游客150万

29万人在蚕食维多利亚大瀑布

7月初的西方媒介呈现了非洲旅游圣地维多利亚(Victoria)大瀑布的反面形象:挟裹着啤酒瓶、塑料袋、瀑布上空多如黄蜂的观光客机,河流下游怪叫的汽艇横冲直撞,各式旅馆在青山绿水间呆立……

据报,在过去10年里,维多利亚瀑布作为旅游胜地,每年接待29万游客,预计在下个10年里每年将达到150万。旅舍和宾馆相应遍地开花,仅津巴布韦(Zimbabwe)一侧目前就有10个,另有两个已破土动工,两个在规划之中。

维多利亚瀑布不胜重负,因为这么多人的生活旅游垃圾远远超出了当地小小废物处理站的承受能力。而诸多在林莽水滨安营扎寨的旅馆显然侵占了大象、水牛的家园,电网篱笆又限制了它们活动的天地,并给双方带来麻烦——就在7月一个漆黑的晚上,一位司机在旅馆间的窄路上撞上了一头大象,大象虽安然无恙,汽车却报废了。另据世界自然资源保护委员会(World Conservation Union)的最新报告表明:瀑布上空热衷于“踏彩虹”(Ride the Rainbow)活动的旅游飞机制造的噪音已达到可承受极限,而与日俱增的噪音污染则使维多利亚瀑布的美色大减。当地一名叫桑德·伊纳(Sandy Innes)的绿色和平主义者朝着掠过头顶的飞机挥舞拳头,“它们总是没皮没脸地逡巡往返。直到我举枪威胁要把这群笨蛋打下来”。还不仅仅是飞机,漂流船只也直接影响河中与两岸野生动植物的生活,并遭致野生动物的报复。今年年初,一只独木舟因昵态曾遭到津巴布韦河马的反攻,导致一位向导坠水,另一位失去胳膊。

来自世界各地的各色人等使艾滋、霍乱等传染病构成潜在的威胁。“如果不好好处理的话,维多利亚将自食苦果。”当地另一环保倡导者卡特桑加(Katsenga)认为解决这颗“环境定时炸弹”的办法只有政府出面限制,为此,世界自然资源保护委员会(W.C.U.)已经发出“停止继续开发”的倡议,但被津巴布韦政府以“不成熟”为由否决。虽然目前当局已有“觉醒”迹象,但人们仍然担心,“在措施落实之前,维多利亚风景区将因为越来越多的鲁莽闯入者,一天比一天破烂不堪。”

泸沽湖在怎样撩起面纱

“生态旅游将避免外来文明对土著文明的干扰侵蚀。”这是生态旅游的口号之一。

但现实却存在差距。与遍体鳞伤的阿尔金山或面临灭顶之灾的维多利亚瀑布相比,云南泸沽湖自然人文保护区要幸运一些,除了湖滨几处水泥建筑在整个村落独具民族风味的木垒式建筑群中略显格格不入之外,保护区的植被春华秋实,野生动物繁衍生息,湖光山色仍处在原初混沌之中。但这个仍处于母系氏族社会,实行走婚,民风拙朴,友爱祥和,独具人文生态意义的世外桃源,如今则面临着另一种侵蚀。

荟萃藏、蒙、彝、汉等多民族文化的泸沽湖区千百年来隐居在峻岭重山之中,自1991年开发旅游业,每年接待4万游客。衣食住行娱乐,耳濡目染,使当地摩梭人的生活方式出现汉化、现代化的倾向。摩梭人的现代化,排除旅游者猎奇的自私心理,本无可厚非。但随着风气的开化,被誉为人类学研究活化石的母系氏族家庭谱系,男不婚女不嫁自由结合的走婚制将面临泯灭的威胁。旅游业给当地人带来丰厚的经济收入,使金钱私有观念随之觉醒。几年来曾经多次深入泸沽湖区考察的郭来喜教授谈起1990年在当地吃饭分文不取,到去年一碗面也要10来元的感受时说,“虽然没什么不应该的,但总觉得已不像人们说的‘上帝赐予的最后一块净土”’。

泸沽湖尚且在外来文明的“启蒙”下撩起面纱,略施粉黛,无怪乎各地旅游者抱怨旅游区民风不淳,人心不古。其实这些正是外来客相携而来的东西。投机取巧、欺生讹诈和艾滋病毒一道,随着越开越远的旅游路线,打破文明、部族、地域的界限,开始“全球之旅”。

生态旅游能促进生态平衡?

90年代起风行一时的生态旅游现今多遭“弹劾”——

墨西哥湾旅馆的灯光太亮太强,海滩上的观光客太多太闹,生性羞怯的海龟在岸边迷失了方向,更无下蛋兴致。

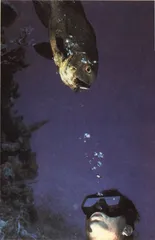

澳大利亚东海湾人工喂养的海豚不再“为鱼虾谋”,整日游手好闲,寻食捕物的基本生存能力明显下降。

环保主义者可能使非洲加那利群岛的居民放下砍刀和鱼叉,鲸和海豹摆脱了进鲸油厂或罐头车间的厄运,但面对每年几十万欧洲观光客的挑逗,海上游艇大呼大叫的追逐冲撞,它们妻离子散,惶惶终日,为安宁和自在,宁肯冒着窒息的危险潜入海底。

南美哥斯达黎加最具特色的松鼠猴,生性敏感脆弱,习惯在树梢上生活。随着越来越多的旅馆、饭店在丛林中落户,它们只能噙着泪水站在屋顶眼看自己的家园遭受围剿。

在我国的长江三峡,人们已习惯地把随波荡漾的方便饭盒、易拉罐、西瓜皮纳入母亲河的一大风景,而多如蝼蚁的旅游船只本身对这一“人文景观”贡献多多。

位于新疆、青海、西藏三省交界处的阿尔金山自然保护区原本人烟稀少、风景秀丽,但近年来每年接待5万游客,偷猎、淘金、砍伐,资源风景朝不保夕。

意大利的“水上城市”威尼斯,如今全市人口已降至8万。旅游业飞速发展,使当地人赖以生存的其他生意无法立足,咖啡店和餐馆的价格飞涨,超出了市民的承受能力,熙熙攘攘的游客更令当地居民不胜其烦。

墨西哥的马格达雷湾,1995年的生态旅游收入470万美元,以工资或贸易方式流人当地人手中的却只有33,000美元,其他大部分被隶属加利福尼亚总部的各旅游公司拿走,这与旅游开发者许诺的堪称“诱人”的工资相去甚远——当地人并没有因此用上洗衣机和彩电。

人们对生态旅游的指责不仅仅停留在偶然或技术失误上,而是正对生态旅游的价值提出质疑——

标榜“以保护环境,促进生态平衡为己任”的生态旅游真的能担负起拯救地球的使命吗?生态旅游的经济效益如果必须以环境、生态和安宁为代价,那它还算不算一桩好买卖?

美国亚利桑那大学地理学教授艾米莉·扬说,“从加利福尼亚半岛的观鲸旅游到肯尼亚国家公园的风光旅游,世界各地的生态旅游项目正在背离生态保护的宗旨。”

旅游成了一本万利的买卖,野生动物都可以换成金钱

只因为旅游是一本万利的买卖?

这真是生态旅游倡导者始料不及的。他们的本意似乎恰好相反。

生态旅游,按照中国科学院、生态旅游学者郭来喜教授的界定是,“以大自然为舞台,以生态学思想为指导,以休闲、保健、求知、探索为载体,旅游者参与性强,品位高雅,形式多样,既使旅游者获得身心健康、知识乐趣,又能增强热爱自然、保护环境意识,促进环境优化的健康型旅游活动体系。”

这种旨在与生态、环境相融合的旅游在80年代后半期作为一个新生词汇成为理论界研讨热点。中国自80年代始开展生态旅游学术研究,90年代起自发发展。而今春两会已正式将“有计划地,在保护中开发生态旅游”纳入“九五”规划。

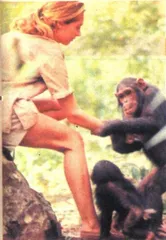

生态旅游的兴趣是趋势、潮流的产物。现代化和都市化给人类带来愈来愈硬气的消费能力和愈来愈旺盛的消费欲望,而面对枯燥的“城市荒漠”,回归自然、渴望本真成了时兴的消费观,生态旅游恰是迎合了人们此种“远离城市、重返家园”的情结。隐蔽在卢旺达雾气蒙蒙的高原莽林中偷窥山脚下自由活动的大猩猩;在南极的冰天雪地中跋涉,亲身体味原始的洪荒;骑着骆驼背着干粮穿越塔克拉玛干,让沙暴和胡扬融入城市记忆……登山、观海、漂流、狩猎成了颇具环保意识的城市中产阶级最新潮的休闲方式。

应该说,旅游本身并没有什么可指责的。人类希望走向自然,融入自然,旅游之心古已有之。问题是,当商业意识进人旅游后,金钱就在旅游背后扮演了不容忽视的角色。

让我们来看看这些数字:90年代,发展中国家每年的旅游收入已达500多亿美元。1990年,前往非洲的游客为900万,至1994年,已增至1200万。1994年,全球直接旅游消费为4160亿美元,占整个世界总产值的6%;中国自1978年至1995年底国际旅游创汇总计433.9亿美元,仅1995年国际旅游创汇就达87.33亿美元,国内旅游收入达1375.7亿人民币。今年国际国内收入分别可达100亿美元和1750亿人民币,占全国GDP的4%。预计到2010年,我国旅游业国际创汇将达400亿至450亿美元,国内创收将达1万亿人民币。

既然旅游成了一本万利的买卖,就会有越来越多的商人唾涎这块肥肉,而他们开发的自然只是当地的自然资源。世界银行对生态旅游发达的肯尼亚调研表明:利用野生动物有利可图——安布罗普塞利国家公园每头狮子每年旅游收入达2.7万美元,每群大象每年收入61万美元,这些狮子大象为肯尼亚5.5万公民解决了就业问题,当然更大部分钱则滚进了跨国旅游公司的腰包。

在第三界的旅游资源背后,到处都是跨国公司贪婪的掠夺。贪婪的掠夺势必带来大规模的开发。而由于第三世界国民的文化素质普遍低下,在开发中又势必造成对自然环境的破坏。

在我国,盲目旅游开发造成的最大问题就是旅游的开发管理,只顾眼前经济利益的现象越来越严重。刚刚从三峡、张家界等生态旅游区考察回来的国家旅游局产品开发司的于开发坦言,“凡我考察的地方,没一个令人满意——废物乱置,景点规划不伦不类;明明是地道的中国山水,偏要在半山腰建些欧式别墅;民族文化独具特色的深山村落,偏要被卡拉OK、迪厅闹得不得安宁。在一些景区水体岸线的利用上,只考虑建筑的临水性,忽视了景观的和谐性,在湖区形成长长的水泥墙……”

旅游业素来被人们称为无烟产业,生态旅游更因为与生态环保联姻而大得人心。但生态旅游学者郭来喜先生在给百科全书撰写条目时竟有“旅游污染”一条。郭教授认为,旅游,包括生态旅游都可能造成两种污染:一是有形的,比如随意抛置旅游垃圾,砍伐林木,惊扰猎杀野生动物;二是无形的,指的是观念和文化上的骚扰。

我们可能尊重自然吗?

在如何看待生态旅游这个问题上,如今存在两种尖锐对立的意见。一种意见认为,在经济利益驱导下的生态旅游,是以带来旅游污染为代价,应该清醒地进行限制,以保护生态的本来面目。另一种意见则认为,生态旅游带动了贫困地区的开发。如果没有旅游,贫困地区本身的资源消耗不见得比开发旅游低。北京大学教授,生态旅游研究专家陈传康就认为,“与贫穷和愚昧所造成的破坏和污染相比,生态旅游所造成的破坏简直是鸡毛蒜皮。生态旅游由于操作不当给环境带来污染、破坏无可争议,但提高山林水泽的价值,对环保和生态具有长期利益。”陈传康认为,“现在宣布生态旅游失败为时过早,毕竟,(鲸)被旅游船追逐总比进鲸油厂强。”他说,像垃圾排放不当、干扰野生动物这些问题都是可以避免的。对一个正处在磨合期的新产业一捧子打死是不成熟的想法。

西方学者丹尼斯·海顿对金钱、旅游的关系则有非常极端的看法。他认为“野生动植物只有赚钱,才能保证它们生存。”

我们面向的是一个商业的、消费的时代。我们无法从根本上排除金钱在人与自然关系之中的阴影,但我们可以,也应该有那种保护人与自然健康关系的意识。

健康的生态旅游,首先要以保护自然资源为出发点。适当限制是解决目前已开发生态旅游区旅游与环保矛盾的关键。陈传康认为,“对风景名胜区、森林公园的道路、旅馆和车辆的数量和活动范围都要严格限制。”

在这方面,国外已反应迅速:最近加那利群岛决定减少观鲸船数量,并要求管理人员上船监督、防止对鲸进行骚扰。在阿根廷公布了一份关于生态旅游影响的调查报告,这项为期16年的调查将有助于当局制定出一些改进巴塔哥尼亚观鲸旅游工作的有效措施。哥斯达黎加则正在采取措施,将旅馆建在尽量远离动物的位置,在丛林的上方修建缆车,把丛林还给松鼠猴和大象。

在旅游开发的具体规划上,我国专家郭来喜教授倡导“全局着眼,专家咨询,细致入微”。这方面,美国华盛顿州莱文沃思的经验可资借鉴。开发莱文沃思是融植被、水流、动物、山林为一体的工程,从规划管理上体现了“对环境生态干扰的最低限”,甚至对“木桩要打在树根以外以不切断树根”都做了明文规定。降低开发痕迹,回收废料用作肥料,废水用于灌溉农田也成了化害为利的典范。

专家们认为,健康的生态旅游,应该使人和自然建立互相尊重的伙伴关系。即人为野生动物、山林水泽提供庇护,野生动物、山林水泽又为人提供更好的经济观赏价值。“而我们面对自然,第一个想法不是如何保留原状,而是如何据为己有。”国家旅游局于开发谈及,他和一位朋友在旅游区的湖畔看野鸭,那位朋友首先想到的是:“怎么想办法弄上两只烤着吃?”郭来喜教授则谈及他带着两个美国旅客驾吉普车穿越塔克拉玛干。在戈壁上休息的时候,一边是中国司机将啤酒瓶当手榴弹投掷,一边是两位美国旅客将吃剩的鸡蛋和皮果核一一小心装进塑料袋。

从协调论、伴生论出发,生态回归是第三次浪潮时期人与自然关系的重要取向,在保护中开发,在开发中保护,在自然与文明之间建立健康的伦理关系。竖在美国国家公园服务处的口号:“除了脚印什么也不留下,除了照片什么也不带走”,应该成为全世界生态旅游业的座右铭。

健康的生态旅游,应使人与自然建立相互尊重的伙伴关系

1995年我国的国内旅游状况

城镇居民旅游状况

1995年,在我国2.7亿城镇居民中,出游人次率(以下均简称为出游率)为91.0%,比上年增长15.2个百分点;国内旅游人数为2.46亿人次,比上年增长20.1%;国内旅游花费为1140.1亿元,比上年增长34.4%;游客每次出游人均花费(以下均简称人均花费)为464.02元/人次,比上年增加49.32元,增长11.8%。

国内居民旅游情况

1995年国内居民出游率为52.4%,比1994年增加8.7个百分点;出游总人次数为6.29亿人次,比1994年增长20.0%;国内旅游花费总额为1375.50亿元,比上年增长34.4%;游客人均花费218.71元/人次,比上年增长12.0%。

我国城镇居民旅游的主要兴趣:

对自然景观感兴趣的为53.1%;人文景观8.1%;风俗人情8.5%;休闲度假20.3%;健身运动1.7%;节庆活动2.1%;未填报者6.2%。与1994年调查相比,游客对自然景观的兴趣不减,对人文景观的兴趣有所下降,对休闲度假、风俗人情的兴趣增加较大。 旅游开发生态旅游