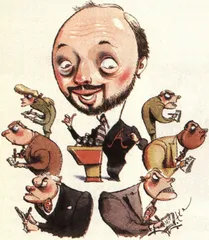

大众传媒时代的克雷恩

作者:三联生活周刊(文 / 刘怀昭)

公说公有理,婆说婆有理,到底是谁受了骗?

比小说更刺激 比电影还热闹

国内的影迷或许也已听说了,汤姆·汉克斯和爱玛·汤普森两个好莱坞明星最近要在一部新片里扮演美国总统克林顿夫妇,甚至他们的扮相也已见诸报端。这部电影将根据正在走红的畅销书《原色》(Primary Color)改编。但人们没想到的是,戏还没开拍,围绕着此书却闹出了戏外戏:好莱坞那方一边披挂整齐,一边找寻小说作者的下落,好商谈版权事宜,但在费了一番周折之后居然仍然不知作者是何许人也,因为原书署名是——“佚名”(Anonymous)。

其实,关于小说作者的真实身份,从该书畅销以来就一直是个谜。此书对高层内幕的把握和此间流露出的独到的政治见解令舆论界认定作者绝非等闲之辈。

于是便有好事者出来打听作者到底是谁,而且越是打听不到越是要穷追不舍,从克林顿的竞选助手到一般的政论人士,稍沾点儿边儿的均被一一问到,但居然没人出面“认领”此书。此事给小说本身蒙上了一层神秘色彩,使得这本书愈发畅销起来,甚至有人乐此不疲地动用电脑对该书的语言风格进行定量数据分析,希望能从中找到甄别的线索。

不用说,打探本身越来越走火入魔,越来越具新闻煽动性,因此注定要水落石出不可。果然,资深政治新闻记者乔·克雷恩浮出了水面,但因为憋了太长时间,他出现在公众面前时已成了一只狼狈的落汤鸡。然而意犹未尽的人们仍憋足劲要把他当成落水狗来打,原因是:人们觉得受骗了——乔·克雷恩曾一直对公众指天发誓说,他不是那个匿名的小说作者。

是一场游戏还是一个骗局

事情起初有一个并不起眼、相当随意的开端。去年底,美国《新闻周刊》的专栏作家乔·克雷恩对该刊的编辑梅纳德·帕克打招呼说,他正在写一部小说,是以克林顿夫妇的生涯及其私生活为原型的,他希望得到帕克的首肯。本来此事也不过如此而已,但麻烦在这里埋下了伏笔:克雷恩告诉帕克,他想以匿名的形式发表此书,因为他不想让外界知道这本书是“作为新闻业者的乔·克雷恩”写的。

我们知道,记者和其他新闻界人士在西方社会有个美誉叫“无冕王”,可见这行当社会地位之高。这种受人尊敬的情况很大程度上是由于新闻在公众面前所尽量扮演的真实、公正的角色和由此而起的社会监督作用。乔·克雷恩写书而不愿署真名、不愿暴露身份的隐衷,我们似可作如下推测:其一,这本书与新闻无关,更不具备新闻所谓的真实性和所谓的公正性,因此作为新闻界中知名写家的克雷恩不想因为自己的职业身份而在读者中引起误导;其二,这本书纯粹是“码字儿”,为了赚稿费而应付出来的,克雷恩自己都看不上眼,署真名恐跌了自己原有的身价。这第二个推测绝非刻薄和不着边际,因为克雷恩当时还对帕克表示说,他这本书不指望有文学评论家的反馈,能有人提及就算不错。帕克对克雷恩匿名著书一事并无异议,他觉得这事合情合理又不违法,再说新闻圈儿里那些玩儿笔杆子的业余干点“私活”是常有的事。《新闻周刊》也是允许自己的成员在外面捞外快的。克雷恩匿名出书这件事,除了他的家人和出版商,就只有帕克知情。

但人算不如天算。这本政治讽刺小说一不留神成了畅销书,克雷恩也随之一夜之间成了“作为百万富翁的乔·克雷恩”。克雷恩虽然有此意外之喜,但他想要见好就收,一心只想卷了钱就撤。可也活该他“走运”,好莱坞的制片商这时嚷嚷着要买这本书的剧本改编权,外面对这本书从内容到作者的猜疑也沸沸扬扬。

克雷恩虽然当初错误地估计了形势,如今却看到此书因“佚名”而得名,索性将错就错,抱定了要一匿到底的决心。当媒体的追踪涉及到他的时候,他指天发誓说:“向上帝保证,那绝对不是我写的。”在今年2月一次CBS的电视采访中,他还故作潇洒地表示:“那怎么会是我写的呀,这真荒唐。”

几个月前,纽约的一家报纸登载了一位教授的分析文章,文中征引了电脑对《原色》的语言风格和克雷恩笔法的分析比较,最后作出结论:此书作者是乔·克雷恩无疑。克雷恩此时已是骑虎难下,所以在给《华盛顿邮报》某同行的电话中仍机械地否认这件事。这位同行提醒说,问题倒不在于他是不是撒了谎,而在于他作为新闻业者的声誉在受到质疑。克雷恩这时苍白地说:“我已经说过了,我没写那本书。”

究竟谁在骗?

“作为小说家的乔·克雷恩”的真实身份暴露出来后,立即被人们说成是个说瞎话不脸红的骗子。首先成了怨妇的,是新闻界自己。圈中人士表示,克雷恩一再地矢口否认作者身份一事不仅败坏了他本人的声誉,也让新闻界跟着丢脸,大而言之,是讲新闻事业的信誉受到损害,云云。NBC驻华盛顿的首席记者蒂姆·拉泽特说:“人们把干我们这行的看作是非善恶的判官,当我们中间有个人说谎时,这殃及了所有人。”

《费城监督报》出面呼吁《新闻周刊》开除克雷恩以平“民愤”,《纽约时报》也载文议论:要是新闻业者也拿撒谎不当回事,那么读者永远会被这样的问题所困扰:“我怎么知道你现在说的是真是假?”

最觉得受骗的是克雷恩在《新闻周刊》的同事。在克雷恩被外界猜测为“佚名”者时,《新闻周刊》还曾专门辟出一块地方给克雷恩发表他信誓旦旦的否认。如今这些同行因为不知情而卷到这件事里叫苦不迭:“我们也叫人给涮了(Sucked in)”,觉得克雷恩骗到自家门上来,有兔子吃窝边草之嫌。

正当《新闻周刊》自艾自怜的时候,不想自己已被指为最大的骗子,因为《新闻周刊》的责任编辑梅纳德·帕克明明知情,秘而不宣不说,而且还曾在“潜望镜”栏目里上了一篇文章,故意把“佚名”影射为另外一个作家。

帕克起初也为克雷恩辩解,说争议的实质并非什么身份感问题或信誉问题,而是著述可否匿名的问题。但后来他不得不以书面的形式承认说,事情的性质比他想的要严重:“我本应不让《新闻周刊》掺和到这本书的事上来。”他坦称自己当时也是将错就错,还要让这场戏继续玩下去。

《新闻周刊》的总编和主编自称是最近在真相被曝光后才得知此事原委。“事情在一开始时并无可挑剔,”该刊主编理查德·史密斯上个月底就此事表态说,“本来这是一个无伤大雅的室内游戏,但当游戏的内容被改换、要迫使乔不得不说谎的时候,他应该及时结束这场游戏。我很遗憾,梅纳德(帕克)也很遗憾,《新闻周刊》也介入了这场游戏。我们决心今后再也不让类似的情况发生。”

到底谁受了骗?

这场争议的一个堂而皇之的焦点是:一个新闻从业人员是否可能一边在他的生活中撒谎一边要求人们信赖他职业上的忠实。“你不能一边把自己打扮成真理捍卫者的样子一边又信口雌黄,”《哥伦比亚新闻评论》的编辑苏赞·布劳恩·莱文议论说,“因为这样的人很可能要在涉及自身利益时让伦理道德作出让步。”

说这是一场争议,但舆论在克雷恩事件上的导向是相当明确的,对克雷恩的讨伐几乎到了我们中国人所追求的“异口同声”或“同仇敌忾”的境界。然而明眼人能看出,争论被上升到克雷恩是不是个骗子的高度,其实是有点跑题。理论上说,克雷恩用“无名氏”为名发表小说,并非什么前无古人的惊世骇俗之举,用笔名的传统也不是自克雷恩始,100多年前亨利·亚当斯就曾以佚名小说面世。至于说记实的新闻业者写杜撰的小说,往职业道德和信誉上扯也是不着边际的。海明威当初也写小说,但周围的人并未觉得有何不妥。如果简化一下这件事,其实问题的线索是这样的:克雷恩想匿名写小说——媒体非得想知道是不是他写的——他非得不让媒体知道——克雷恩于是说了谎,而说谎总归是不好的。

但是克雷恩何必非要在公众面前咒誓说谎?显而易见是被媒体的追逐逼迫所致。因为他不是哑巴,所以他要保持佚名就只有说谎。

被同行的声讨之声压得透不过气来的克雷恩上个月底出面竭力作了一次委婉的分辩。他在《新闻周刊》上载文说,他的同行们“言之有理”,但有点得理不让人。他的辩辞是:尽管他在被追问时说了让他“可能会后悔一辈子的话”,但那是出于无奈:“我原来是那么决定的——而且也无可厚非——所以我认为我只得始终如一。”在最近一次新闻发布会上,当克雷恩又被同行们纠缠时,他分辩说,他对他的家人和出版商必须恪守承诺,这使他说了违心的话。最后,他终于被惹急了,反唇相讥说:“这种过分狂热的刨根问底,这种让人屁滚尿流的无谓追逐,充其量就是为了点婆婆妈妈的事,这些给新闻业造成的危害,远甚于我克雷恩所做的任何事。”言下之意,克雷恩本人才是这整件事的真正受害者。

持这种观点的还不只克雷恩自己,比如某专栏作家就觉得媒体是在假充圣人(“一帮为世界上最肮脏的财团作走卒的人在这事上忽然虔诚起来了”)。

说来说去,一时间似乎所有人都是受害者,而背后操纵这场骗局的关键“人物”——大众传媒机制——却隐形淡去了,于是所有的人都陷入了一场无面孔的争执申诉中。克雷恩要靠佚名赚钱,报纸要靠抢噱头吸引大众,大众需要从这中间找乐消遣……如此说来,谁又真的吃亏受害了呢?到目前为止,“克雷恩事件”似乎仍是公说公有理,婆说婆有理。克雷恩、媒体和大众,到底谁是受害者?答案仍在风中飘。如此看来,这事真应被看作大众传媒时代的一件极具时代特征的公案。 雷恩佚名大众传媒新闻周刊