孩子上了“巴别塔”

作者:刘君梅

相传一群古代建筑师想在叫巴别的地方建一座通天塔,开句玩笑:这样一来,和上帝交谈不就像通市内电话一样容易了?上帝反对这件事,以使他们语言不通来阻止工程顺利进行。巴别塔就一直停在《圣经》里。

今天,人们终于用高科技建起了“巴别塔”,每个人都可能进进出出。这就是叫“cyber”的虚拟空间。这个空间包罗万象,简直比梦想还要奇妙。

人们称为“信息高速公路”的多媒体和网络可能是我们已知的一部通向塔顶的电梯(为什么说“已知”?专家说:多媒体技术只是构成虚拟空间的一部分技术)。

“让我到通天塔上玩一会儿吧”孩子们说。

游戏开始了

30岁的林春和2岁的儿子又一起坐到了多媒体电脑前,玩“龟兔赛跑”的“情节游戏”。

林春是在添了儿子后不久添置的486电脑,他说他研究多媒体对儿童的影响是“公私兼顾”。林春的研究获得了国家自然科学基金的资助,他的儿子也在不经意间成了“准电脑之星”。

林春开始用那台486工作的时候,1岁的儿子爬到了他身上,摸摸键盘、推推鼠标,还试图用手抓屏幕上漂亮的图案。见儿子对计算机感兴趣,林春和妻子便因势利导,教他开机、关机、认键盘、用鼠标,等他对机器有一定感性认识后,又教他玩简单的游戏、写字、画画。幼儿的模仿能力和记忆力极强。1岁半时,儿子已经认识键盘上所有数字和字母,能准确无误地指出磁盘、显示器、键盘、鼠标器、打印机等部件。当他不再满足单调的游戏和操作时,便喜欢上了爸爸买来的多媒体读物。他喜欢的光盘是“动物百科”和“幼儿故事9合1”。“9合1”中的“龟兔赛跑”更是使他手舞足蹈。对话全是英文,他咿咿呀呀地学说。“孩子像一张白纸,学外语不会有成人那种‘障碍’”林春说。在“Good Morning,Mama”、“OK'’、“ByeBye”成为基本语汇之后,有一天,儿子竞脱口说出其中的一句台词。那天林春带他去亚运村儿童乐园游泳,儿子对小朋友说“What are you doinghere?”,作爸爸的一怔:“谁教的他?”

北京电视台“电脑时代”节目评选“电脑之星”,这个不到两岁的小男孩“夺标”呼声极高,最后这个头衔给了一位高位截瘫的残疾人,连同奖品586电脑。孩子倒不在乎这些,计算机在他眼里只是一个玩具。一次,他将鼠标里的小球球抠出来放到积木盒子里,害得爸爸找了好几天。还有一次,软驱拒绝和林春合作,他百思不得其解,只好把驱动器拆下来,里面竟塞了两张花花绿绿的糖纸!

林春惊喜地关注着儿子在认知方面的进步。他分不清哪些是他教的,哪些是儿子和电脑一起“玩会”的。

一天,儿子指着电脑屏幕说:“那个桔黄色的是什么?棕色的是什么?”林春吃惊不小,1岁的孩子对颜色的认知是和具体事物连在一起的“红色的汽车”、“绿色的树”,儿子却能将颜色抽象出来了,而且简单测试后才知道:他竟能“抽象出”9种以上的颜色!

新“通天塔”里,游戏和学习简直分不开了,“寓教于乐”不再让家长费尽心机。英文里也就自然地出现了一个新词儿——“edutainment”,是由education(教育)和entertainment(娱乐)合成的。

孩子们受教育的方式因此进入了一个全新的空间:多媒体教育。

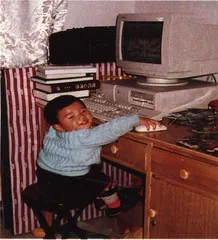

林春的儿子1岁多就迷上了电脑

距离真的消失了?

“资源共享”和“远程教学”是多媒体教育的重要特征,它使距离被极大地缩短,孩子们乘上多媒体电梯,瞬间可以登到“通天塔顶”,这在林春的童年几乎是不可想象的。

林春生长在湖北一个偏僻且孤立的小村子,离最近的一个镇400里——“这是很多人一辈子也超越不过去的距离。”

直到上小学五年级林春才用上正规的语文、算术课本,而直到初中二年级到镇上上学他才知道还有物理、化学、外语这些课程。一年后的中考,林春考了地区第一名。16岁,他上了大学。再后来又成了中科院的研究生……

付出了多少艰辛才走这么远,只有林春自己知道。儿子林无边的童年却是:可以通过爸爸的电脑网络和日本的、英国的、甚至南非的小朋友交谈,而且只花北京市内电话的钱——1毛2分5!

早在1994年11月,日本电气公司就组织过一次世界性的关于儿童多媒体教育的研讨会。会议期间,不同国家的儿童通过网络通信,交换他们的日记、作文,还就大会组织者命名的主题“我们的地球”展开讨论。

远程教学正在实现比尔·盖茨的想象:“如果罗得岛的普罗文登斯地区有个老师碰巧有一种特别好的方式解释光合作用,那么全世界的教育者都能获得她的讲座笔记和多媒体演示。”“当一个地理老师做关于太阳的讲座时,她会让图像和图表在合适的时间出现。如果学生问她太阳能量的来源,她可以显示太阳焰或太阳黑子或其他现象,或者她可以在白板上调来一段简短的关于聚变能量的录像。”

学生想要的一张图片、剧照、有关学科著名科学家的肖像都可以从“信息高速公路”的综合图像目录中找到。孩子们可以得到远远超出课本的内容。如果老师把衔接这些知识片断的顺序单给学生,他们在图书馆或家里还可以从多个方面复习这些内容。一个老师对一门学科的准备可能从几年缩短至几天。孩子们可以很容易地得到这些浓缩了智慧和知识的精华。正像盖茨的比喻:以“批量生产”的价格得到量体裁衣的名牌Levi’s牛仔裤。

资源共享和远程教学使喊了千年的因才施教真正成为可能。这一切都因为那个“神奇的电梯”带我们进入我们想去的楼层。

这个形象的比喻又让我想起参观博物馆的例子。美国苹果电脑公司推出一套光盘,我们可以通过它参观一家挺著名的艺术博物馆,通过鼠标和键盘,“进入”一个又一个展厅,空间可以“旋转”,使我们停在“某一面墙”前面,图像可以局部放大,使任何一幅名画清晰呈现。

孩子们不必为父母没空儿陪他们参观博物馆而闷闷不乐,不必为不能去遥远的异国而遗憾,甚至可以见到那些根本不存在了的“失乐园”。

天涯和海角之间的距离被缩短。那个比尔·盖茨干脆不承认在网络上还存在距离,因此,他不大喜欢那个象征人类超越距离的著名语汇:信息高速公路。

但是,玩了一圈,孩子们还得从巴别塔上下来。而在现实生活中距离从没有消失。我们必须通过适当的方法提醒孩子:嘿!你已远离地面了!

眼见为实吗?

采访林春那天,他刚刚从网络上收到一份来自英国的报告:那里一些处在“青春期”的孩子得了一种网络综合症,他们更喜欢呆在家里而不是出去玩。他们更喜欢和电脑上的人“说话”,电脑、网络分享他们那个人生阶段特有的烦恼和快乐,他们最好的朋友都在那里。每天不上几次机,他们会变得焦躁不安。

“这种现象有低龄化的倾向”,林春说,“像我的小孩,如果我们不适当控制,搞不好也会这样,在他1岁多的时候,有一次得流感病了一个月没去幼儿园,为了让他高兴,我陪他玩电脑,看一些故事、看图说话和游戏。我把电脑变成‘批处理’,一开机就能看了。所以我不在家时我母亲,70多岁的人也会陪他玩。再后来他自己也会了,孩子就上瘾了,做梦都说小兔子怎么怎么了。有一次竟喊了一声‘我要玩!’从床上爬起来,大半夜,挺吓人的。”

“太逼真了!难怪孩子入迷。”林春说。在他可能长达10年的连续性研究中,第一个实验是“多媒体技术(技巧)对2-9岁儿童注意力响”。也就是把“逼真”的概念量化,看看究竟是什么东西“以假乱真”骗了孩子的眼睛。比如龟兔赛跑的卡通故事设计成多少种颜色?多高分辨率?声音用单声道还是立体声?立体声的曲线频率是多少?“淡出”、“淡入”、中间插什么音乐、放多长时间、每个小故事总体长度多少?中间几个片断?……

现在,多媒体技术以“多通道”超越了以前任何传统媒体的信息传播形式,把图形、图象、文字、数据、音频(语言)、视频(动画)等信息集成地呈现在人们面前。一切看起来那么逼真那么立体,好像和事物的本来面貌一样。

这种多通道不仅考验我们的眼睛,甚至还能考验我们整个感觉器官。除了逼真的视觉形象,多媒体“互动式”的特征使我们整个身心都能体会“身临其境”的感觉。孩子们参与“虚拟空间”里的故事,操纵剧中人的命运,甚至成为故事中的一个角色。

高科技发展使进入“虚拟空间”变得越来越简单。现在,一个鼠标就能把林无边那样的一两岁幼童带入“虚似空间”。

将来,智能化程度越来越高,说不定人想要干什么电脑就心领神会地帮你了。研究虚拟空间(cyber space)的林春说:“现在进入这个空间是通过鼠标、键盘、扫描仪,以后说不定会通过头盔。现在国外已经有‘智能头盔’,象摩托车头盔,戴上后你怎么想,眼睛盯着哪个地方,头盔的传感器感应了里面的程序就自动适应你。比如屏幕上有几个方块,写着‘去美国’、‘去日本’、‘去法国’,你眼睛盯着‘去法国’,就能进入到该状态——相当于现在点了一下‘菜单’……”

还有更玄的:你听说通过一个“头盔”多媒体使两个并未接触的男女感受“接吻”这件事吗?甚至还有“假结婚”什么的。

心理学工作者就此发表意见:“要是人没有一定的‘定力’,将来我们这个世界上精神错乱者越来越多。”

关于“虚拟空间”的威力我们还能从宇航员、飞行员的模拟培训中看出来,让孩子明白:“你不是剧中人”将越来越难。

关于“真实”的问题,除了感觉还有心理的问题:在虚拟空间里孩子是世界的主宰。电脑的“规则”越来越少,这些使孩子的自尊心、自信心得到保证,另一方面,也使得孩子找到了回避现实、逃避困难的“天堂”。

林无边这个男孩在玩游戏的过程中,先是“钓”上来一条龇着牙的大鲨鱼,他立刻喊着:“不要!不要!”便不断地按鼠标直到钓上来一条可爱的小鱼。

在这个空间,孩子甚至可以把他不喜欢的东西毁掉:小小鞋店斗不过鞋业巨头,小小店主就把鞋业巨头炸掉了!谢天谢地!这只是玩游戏,而不是巴黎地铁。

专家在谈“虚拟空间”时特别强调,“儿童非智力因素”的培养。

美国有100万儿童在家通过电脑“上学”,专家对此颇为担心:任何时候,教师的言传身教都不能被取代。因为孩子是没有标准的,也不懂得规则,而电脑是不会教给他们的。任何时候都不要忘记:多媒体以及任何一种新技术都只是工具。多媒体时代的教育最当务之急的是教会孩子怎样合理地利用工具,而不是迷失在其中。

中科院心理所的石绍华女士认为:在虚拟空间,孩子是“老大”,在家庭中也是“老大”——这在中国的独生子女家庭已十分普遍。这些在“虚拟空间”长大的孩子将来进入真实的社会生活会因对竞争和社会规范的不适应产生“失衡”心理。两种极端表现:精神崩溃和报复社会的犯罪行为。

专家对高科技时代只注重儿童智力因素的倾向极为担忧。

看来,勤劳、遵守规则、建立社会认可的道德标准以及基本知识的学习、基本技能的培训将是儿童教育的永恒主题。

或许,这也是让孩子从虚拟的“通天塔”上下来的电梯。 电脑互联网多媒体